手法結合康復訓練在陳舊性踝關節運動損傷治療中的臨床效果研究

朱言麗

現代人健康意識越來越強,參與體育鍛煉的人也越來越多,所以陳舊性踝關節運動損傷在外科十分常見。傷后若未早期、徹底接受有效的治療,則會導致病情反復發作,患者持續疼痛,踝關節持續腫脹等,對患者的工作和生活造成了嚴重影響[1]。本文主要研究了手法結合康復訓練在陳舊性踝關節運動損傷治療中的臨床效果,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年2 月~2021 年2 月本院收治的200 例陳舊性踝關節運動損傷患者,患者中男女比為2∶3,平均年齡(47.9±5.2)歲。將其隨機分為研究組和對照組,每組100 例。本次研究在醫院倫理委員會許可后才正式開始進行。

1.2 納入及排除標準 納入標準:患者均確診為陳舊性踝關節運動損傷;對本次研究知情并自愿參與其中;為免后續出現糾紛,雙方簽署知情同意書;患者未伴發嚴重的肝、腎等重要臟器疾病;意識和精神狀態均正常,對研究人員提出的研究相關問題可以給出準確的回答。排除標準:伴發嚴重肝、腎等重要臟器疾病;存在意識障礙或陷入昏迷;家屬對研究的抵觸情緒十分嚴重;在研究中途轉院或退出。

1.3 方法 對照組接受單純康復訓練,研究組接受手法結合康復訓練,具體方法如下。

1.3.1 康復訓練 單腿閉眼站立訓練:1次/d,持續20 min/次,該鍛煉可以提升踝關節平衡能力;慢跑:1000 m/d,保持勻速,可以對踝關節和身體四肢的活動協調性進行調節和強化;負重訓練:雙手分別提1 袋沙袋,重量約10 kg,雙腳繃緊,前腳掌用力,保證力量來源為踝關節和周圍肌肉,在負重狀態下提腳跟,持續1 min,落下后腳跟休息片刻后再次提起,20次/組,3 組/d。連續治療1 周。

1.3.2 手法 囑患者仰臥,在跟腱部位墊圓枕,充分暴露患者膝蓋以下肢體,將自制的藥膏涂抹在踝關節四周進行潤滑,按摩5 min,促進消腫、舒筋活血。操作主要分為以下6 個步驟。①雙手滾雙側腎腧穴和腰陽關穴、膀胱經和督脈經,緩慢操作,持續2~3 min/次,連續操作2 次。②協助患者俯臥,雙手拿捏患者踝關節后、內、外側和小腿三頭肌下部,反復3~4 次,速度適宜,注意滲透力,以患者感受到這些部位發熱為宜。通過分筋手法對踝關節周圍經筋進行分離,尤其是韌帶走行、踝縫和踝管處,持續2~3 min。③協助患者仰臥,以俯臥位時同樣的拿捏方法拿捏患側踝前側、脛骨下段和足背中后區域,持續2~3 min。通過分筋手法分筋患側踝前側、脛前血管和腓深神經管、踝縫等,持續2~3 min。④扳搖踝關節:協助患者仰臥,先反復屈伸、內外翻和環轉踝關節,再對踝關節進行縱向牽引,至最大活動范圍,動作注意緩慢,用力均勻,禁止暴力操作。⑤點揉:取穴患側陽陵泉、懸鐘、太溪、承山和照海等穴位和阿是穴,依次點揉,輕重交替,持續3~4 min。⑥搓踝理筋:雙手揉搓患側踝關節至患者有熱感,再通過理筋手法沿踝部內外側和前后側從上到下進行理筋,持續2~3 min。上述手法治療隔天開展1 次。連續治療1 周。

1.4 觀察指標及判定標準 ①比較兩組患者治療效果,療效判定標準:顯效:踝關節疼痛、腫脹等癥狀完全消失,患者的活動完全不受影響;有效:踝關節疼痛、腫脹等癥狀有所改善,日常基本活動不受影響;無效:未達上述標準者[2]。總有效率=顯效率+有效率。②比較兩組患者治療前后MBI 評分:通過MBI 測評患者的日常生活能力,<21 分表示極嚴重功能缺陷,21~45 分表示嚴重功能缺陷,46~70 分表示中度功能缺陷,71~85 分表示輕度功能缺陷;>85 分表示能生活自理。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

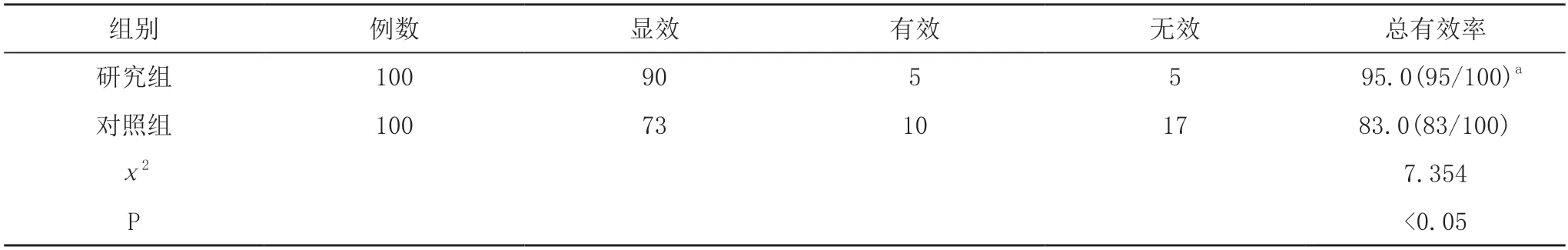

2.1 兩組患者治療效果比較 研究組的治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療效果比較(n,%)

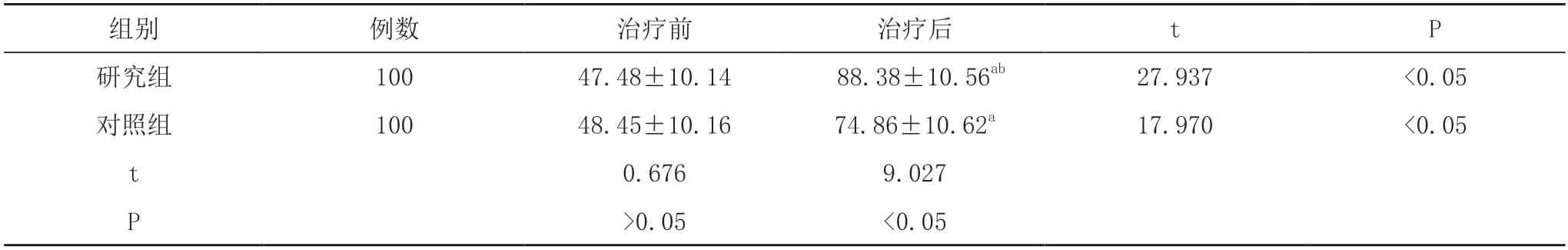

2.2 兩組患者治療前后MBI評分比較 治療前,兩組患者MBI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者MBI 評分均高于治療前,研究組MBI評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后MBI 評分比較(,分)

表2 兩組治療前后MBI 評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

3 討論

因為現代人越來越注重運動養生,所以,由于運動導致踝關節損傷的例數也隨之增加。單純運動導致踝關節損傷后,如沒有及時就診或治療不當,表現出反復腫脹和疼痛癥狀的原因在于,踝關節損傷部位出現了瘢痕修復和肌筋膜粘連情況,即局部肌筋膜炎癥[3-5]。肌筋膜炎癥是一種非特異性炎癥,發生原因主要是:患者受到外傷后導致機體白色纖維組織增加,因為傷處血液循環受到影響,所以,會出現反復腫脹和疼痛癥狀,后續難以愈合,加之患者對踝關節自我保護的相關知識不夠了解,在傷后沒有減少踝關節運動以促進疼痛減輕和消腫,長此以往,就會降低踝關節周圍肌力和踝關節穩定性,所以后續才會出現反復的腫脹和疼痛,甚至相同部位會再次出現扭傷[6]。在中醫角度來說,陳舊性踝關節運動損傷屬于痹癥范疇,發生原因主要是經絡不通、氣血不暢等,通過中醫手法進行治療時,治療原則為舒筋活絡、通暢氣血[7]。

經筋結構損傷后,表現出腫脹、活動受限的癥狀,隨著損傷程度的加重,損傷處經筋粘連、攣縮,使筋絡受阻,氣滯血瘀,氣血不通,進而導致疼痛。此外,經筋相傳,損傷處因為出血、水腫等,會向相鄰經筋滲透,從而影響到損傷關節周圍所有經筋,最終累及關節周圍的韌帶、肌腱和肌肉,表現出整個關節腫脹,難以耐受風寒等癥狀。因為經筋的生理特性為喜溫惡寒,需要氣血滋養,所以在通過手法治療時,要重視溫養。在實施點、拿、揉等舒筋手法時,需要操作者心靜,形神合一,對患處緩慢操作,力度適宜,保證患處有滲透且持久的熱感。在配合分筋和搖扳等手法,可以對筋脈進行疏通,保證新鮮血液濡養筋脈,進而對經脈進行溫養。在選擇治療部位和穴位時,需要首先進行辯證,首先選擇的操作部位為一身陽氣之所督脈和膀胱經,再選擇病變部位周圍穴位。手法推拿可以使下丘腦內啡肽含量增加,使緩激肽、5-羥色胺等炎性介質含量降低,吸收神經根內外水腫,從而有效消炎鎮痛[8]。推拿可以對肌肉的營養代謝進行改善,對肌肉組織進行修復,使肌肉不再痙攣。推拿可以活血化瘀,促進靜脈和淋巴回流,促進水腫吸收[9]。手法直接對關節周圍軟組織進行牽拉,可以在短期內將粘連組織分離,保證軟組織的彈性和伸展性,增加關節活動范圍。手法配合康復訓練可以使踝關節磨合增加,關節更加穩定協調[10]。

本次研究結果顯示,研究組的治療總有效率95.0%顯著高于對照組的83.0%,差異有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者MBI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者MBI 評分均高于治療前,研究組MBI 評分(88.38±10.56)分顯著高于對照組的(74.86±10.62)分,差異有統計學意義(P<0.05)。證實了對陳舊性踝關節運動損傷患者實施手法結合康復訓練可以獲得預期的綜合臨床效果。但需要特別說明,因為這個研究是建立在小樣本的基礎上,所以得到的結論可能存在說服力不足的弱點。期待臨床未來可以選擇大樣本患者就這一課題再次展開研究,以減少研究結果的誤差,增加研究結論的說服力。

綜上所述,對陳舊性踝關節運動損傷患者實施手法結合康復訓練可以取得顯著的治療效果,有效提升患者的生活能力,臨床未來可以考慮加以推廣應用。