膝關節骨關節結核患者流行病學的調查現狀分析

謝曉艷,趙志鵬

(1.甘肅省疾病預防控制中心診療體檢科,甘肅 蘭州 730000;2.甘肅省第二人民醫院骨科,甘肅 蘭州 730000)

臨床中結核病大部分發生于肺部,但是人體的很多器官也有可能發生結核。由于膝關節滑膜面積大而且有著豐富的松質骨,且下肢承重大,所以具有較高的患病率。膝關節骨關節結核主要是由于結核菌在骨關節內生長繁殖并破壞骨關節正常組織結構而形成的一種慢性疾病[1]。膝關節骨關節結核病在四肢關節結核中占第二位,該疾病特點為緩慢起病且早期癥狀不能引起重視,可能僅伴有輕度的關節腫脹以及活動受限,隨著疾病的進展,腫脹越發明顯肌肉萎縮且伴有疼痛,嚴重影響到患者的生活和工作[2]。通過對膝關節骨關節結核患者進行分析,以便能夠對該疾病早期做出診斷并獲得及時的治療,避免或減少后遺癥的發生[3]。但是,對于膝關節骨關節結核患者流行病學的調查現狀研究較少。因此,本研究以膝關節骨關節結核患者作為對象,探討分析膝關節骨關節結核患者流行病學的調查現狀,并簡單闡述常見外科治療方法,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選擇2018 年1 月—2020 年12 月膝關節骨關節結核患者90 例,其中,男性患者有53 例,女性患者有37 例,年齡(16~73)歲,平均(42.53±2.890)歲。

1.2 納入、排除標準

納入標準:(1)均經X 線檢查、血沉、活體組織檢查及關節液結核桿菌PCR 檢查陽性者;(2)所有患者嚴格遵守醫囑,依存性良好,能積極配合;(3)交流能力正常且知情,簽署知情同意書。

排除標準:(1)合并惡性腫瘤、傳染性疾病或重要臟器損傷者;(2)交流溝通有障礙者;(3)依從性不佳,不能配合檢查或調查者。

1.3 方法

資料收集:所有患者均從醫院信息平臺將患者的相關信息調取出,結合病歷資料對其進行分析,將患者的姓名、年齡、疾病位置、病變程度、Lysholm 評分、診斷方法及治療方式情況進行整理,于Excel 表格中進行匯總并進行分析[4-5]。

診斷方法:膝關節結核除去滑膜炎一般癥狀外還可能會出現午后低熱、盜汗、身體消瘦等全身性結核癥狀。影像學(X 線、CT 或MRI)表現均能明確顯示結核病灶在膝關節,并出現了關節破壞的表現,如膝關節周圍膿腫及滑膜增厚,關節形態改變和關節周圍積液或化膿。穿刺活檢的病理結果為膝關節骨關節結核,結核菌培養為陽性。

治療方案:手術前給予藥物治療,根據患者的情況給予五聯或四聯抗癆藥物治療,持續規律治療2 周。針對貧血、低蛋白血癥者給予紅細胞、白蛋白等支持治療,經藥物支持治療2 周后進行手術,若患者的檢查結果不是很理想,可適當延遲手術治療時間,延長藥物治療至6 周左右再次進行檢查,隨后再進行手術。治療術式為結核病灶清除術(傳統切開病灶清除術、膝關節鏡下病灶清除術)、病灶清除關節融合術、全膝關節置換術、膿腫切開引流術。按照髕上囊、髕股關節、髁間窩、內側隱窩、內側間室、外側隱窩、外側間室及后內外側間室的順序進行,并對病變的滑膜、軟骨、壞死的組織等進行處理,留取多個不同位置的病變組織標本,術后進行病檢。(1)病灶清除術:在關節鏡直視或單純直視下清除結核病灶,并放置引流管。(2)病灶清除關節融合術:根據患者實際情況選擇內固定或外固定術式進行治療,清除病灶后對靶關節進行融合,可用空心螺釘交叉固定膝關節。(3)全膝關節置換術:選擇膝關節正中切口,充分清理增生病變的滑膜及炎性肉芽組織和膿腫等,清除關節腔及周圍軟組織形成的竇道,吸抽感染組織,避免損傷神經,截骨與髕骨成形,修復骨缺損部位,安裝人工膝關節假體。(4)膿腫切開引流術:對關節腔進行沖洗,放置好引流管,注入藥物后固定患肢。術后均進行患膝冷敷72 h,術后根據患者的實際情況進行主動、被動膝關節伸曲訓練等,同時,叮囑患者每月定期進行復查。

1.4 觀察指標

(1)90 例患者的分析。分別從年齡、性別、病變程度等進行分析;(2)治療前后的效果。比較不同程度病變治療前后的Lysholm 評分,經過半年的電話隨訪及復查情況對其進行評價。

1.5 統計分析

采用SPSS 18.0 軟件處理,計數資料行χ2檢驗,采用n(%)表示,計量資料行t 檢驗,采用()表示,P<0.05 差異有統計學意義。

2 結果

2.1 90 例患者的分析

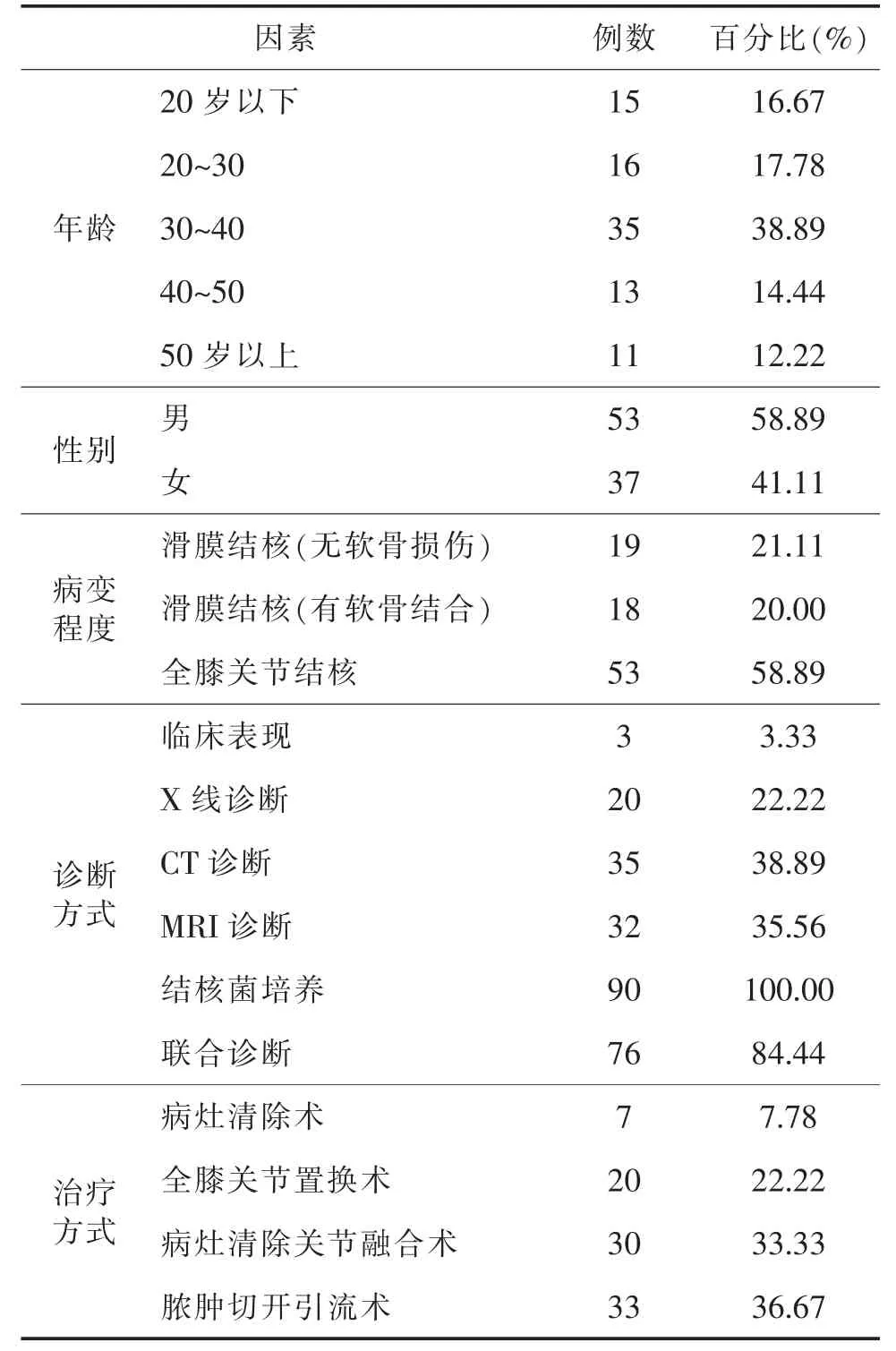

膝關節骨關節結核患者的各項資料見表1,該疾病可發生于各個年齡段,高發年齡段為30~40 歲且以男性居多,疾病的病變程度以全膝關節結核較為常見。同時結核菌細菌培養率為100% 是診斷膝關節骨關節結核基礎指標,其次CT 診斷、MRI 診斷率較高,單純依靠臨床癥狀診斷率較少,聯合診斷率高達66.67%。治療方式中病灶清除關節融合術、膿腫切開引流術較常見,病灶清除術最少7.78%。

表1 90 例患者的分析

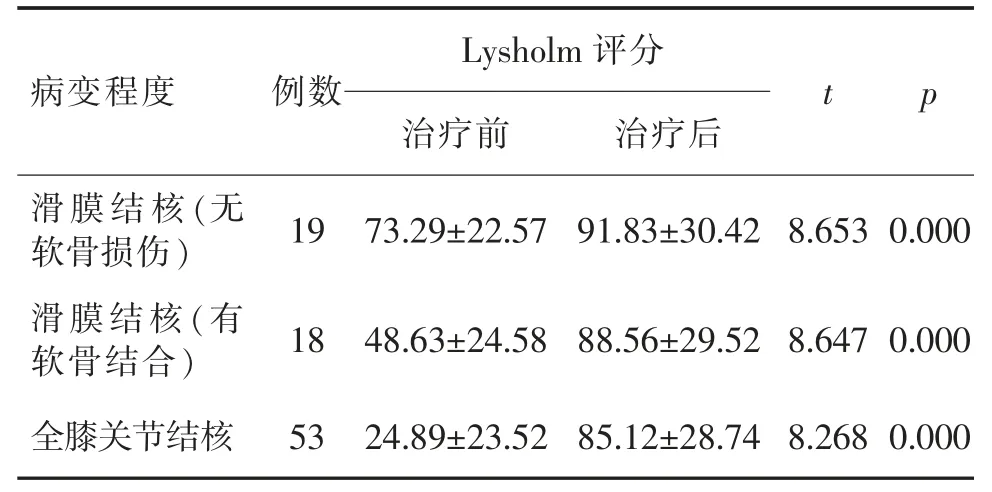

2.2 不同病變程度的Lysholm 評分比較

結果顯示:滑膜結核(無軟骨損傷)者、滑膜結核(有軟骨結合)者及全膝關節結核者治療后Lysholm評分均明顯高于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 不同程度的Lysholm 評分比較(,分)

表2 不同程度的Lysholm 評分比較(,分)

3 討論

膝關節骨關節結核是一種繼發性骨關節結核,多繼發于肺結核,臨床以膝關節腫脹、疼痛、活動受限為主要表現,可通過藥物治療控制,必要時可通過手術改善關節功能,盡早治療可獲得良好的預后[6]。近幾年,在發展中國家膝關節骨關節結核發病率再次出現升高趨勢,世界上22 個結核病高負擔國家之一的中國,結核患者人數僅次于印度[7-9]。膝關節骨關節結核病因明確,是由結核分枝桿菌感染關節滑膜和緩解平面軟骨及其周圍組織引起的一種病程長發展緩慢的疾病,常見存在身體其他非活動性或活動性的結核病灶[10-12]。目前,對骨關節結核的診斷方式主要是靠臨床表現、影像學和細菌培養結果[13-14]。但對早期結核性滑膜炎階段的患者而言,根據臨床表現可進行診斷,發展至全關節結核階段時影像學、臨床表現均可顯示出膝骨關節結核特征[15-18]。手術及切開膿腫引流是治療膝關節骨關節結核重要方法,根據其病情不同所采用措施也有差異。

本研究中,膝關節骨關節結核可發生于各個年齡段,高發年齡段為30~40 歲且以男性居多,疾病的病變程度以全膝關節結核較為常見,說明男性尤其是30~40 歲年齡段之間患者應多加注意,如有結核史且出現癥狀需要及時到醫院進行檢查并采取治療。膝關節骨關節結核病在各個年齡段均能夠發病,因此,兒童患者應給予高度重視,尤其是結核菌素試驗呈陽性者(過去未接種卡介苗)。男性發病率高于女性,原因可能是因為吸煙、喝酒等不健康生活因素導致男性的發病率高。臨床研究表明:所有患者經過積極的治療,膝關節功能均能夠明顯的改善,其中,滑膜結核(無軟骨損傷)患者經過治療后膝關節功能改善最為明顯,全膝關節結核患者的治療效果最差,因此及早診斷并采取治療對預后十分重要[19-20]。本研究中,滑膜結核(無軟骨損傷)者、滑膜結核(有軟骨結合)者及全膝關節結核者治療后,Lysholm 評分均明顯升高,且差異具有統計學意義(P<0.05),說明經過積極的治療,不同病變程度的患者膝關節功能明顯得到改善。就診斷方式而言,只有少數患者單純依靠臨床癥狀進行診斷,大部分患者還是采用影像學(X 線、CT 和MRI)。CT 和MRI 會發現膝關節部位出現積液,伴有滑膜增生肥厚,關節表面不光滑欠完整。全關節結核患者關節表面遭到破壞,比較容易作出診斷。結核菌陽性培養是診斷膝關節骨關節結核必要措施,本研究90 例患者中均采用了此方法,說明基層醫療工作者對膝關節骨關節結核診治意識較強。

在膝關節骨關節結核治療上,針對患者不同病情開展了不同治療手段。早期患者一般是采用病灶清除術治療,包括傳統切開病灶清除術以及膝關節鏡下病灶清除術。隨著微創理念的發展,膝關節鏡下病灶清除術成為治療膝關節骨關節結核的重要選擇[23-24]。膝關節鏡下病灶清除術與傳統切開手術的優缺點:(1)關節鏡下清除術創傷小,術后恢復快,患者主觀感受良好,并發癥較少,膝關節恢復效果優越。(2)傳統切開手術,手術時間長且出血量大,但是術者視野清晰,操作直觀徹底,能降低復發率。對晚期患者通常采用病灶清除關節融合術及全膝關節置換術[23-25]。晚期膝關節骨關節結核患者膝關節功能嚴重受損,單純病灶清除已不能有效緩解患者疼痛及恢復期功能,需要進行病灶清除和關節融合,措施有外鼓動、髓內釘及鋼板固定。手術的選擇取決于患者多種因素。內固定具有更好的骨融合率,但是增加了手術風險和手術的創傷性,固定器材需要接觸感染關節,增加了感染風險。晚期患者外固定首選措施是固定聯合融合,臨床使用也很廣泛,一般要避開感染病灶,增加了骨面接觸的壓力。隨著融合器材日新月異的進步和發展,衍生出了很多手術方式,包括單邊外固定架和雙邊外固定架[25-26]。臨床治療證明,膝關節融合術治療膝關節骨關節結核中雖然犧牲了患肢的膝關節正常功能,但能夠保證患者日常生活需要,重要的是控制了感染癥狀[27-29]。全膝關節置換術則能成功解除癥狀且保留膝關節功能,提升了臨床療效,但對部分老年晚期膝關節骨關節結核患者使用上仍存在很多問題[30-31]。很多醫生將活動期結核列為手術禁忌癥,認為手術打擊了患者免疫系統,假體置入增加了感染風險,影響抗結核藥物的抗結核治療效果,而導致治療失敗[32-34]。

綜上所述,結核患者膝關節破壞得較為嚴重且以男性居多,各個年齡段均可發病,臨床上需要綜合確診且主要以臨床、影像學和細菌培養試驗,但手術目前是治療本病主要方法,能夠獲取良好的預后。