某邊坡滑移橋梁應急檢測及變形監測

彭佳斌

(中交第二公路勘察設計研究院有限公司,湖北 武漢 430050)

1 引言

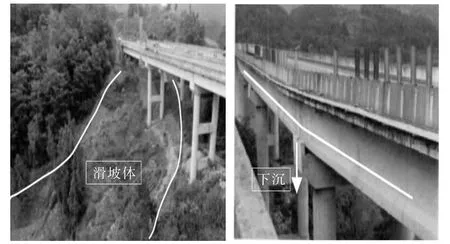

高速公路圓柱式橋墩的設計荷載一般不包括水平力,當基礎橫向或縱向變位較大時往往會導致主梁錯位和不均勻沉降等病害[1],嚴重者出現落梁或墩頂現澆連續段開裂、橋面下沉,危及運營安全。高速養護人員巡檢中發現某連續梁橋墩頂處橋面有明顯下沉現象,見圖1。管養單位組織應急檢測工作后,組織專家進行討論,判斷出橋臺邊坡的滑坡體與橋梁病害直接相關,決定展開橋梁專項應急處置和維修加固工程,并在處置全過程中開展橋梁變形監控量測。

圖1 左幅橋梁邊坡滑坡體及墩頂處橋面V 字形下撓

定期監測橋梁空間變位、撓度及基礎沉降等控制性指標,對于確保橋梁處置施工的安全十分重要[2]。橋梁變形監測工作中利用水準儀、全站儀等電子測量專業儀器持續性地觀測特征位置處的變形,分析異常變形發展態勢并做出判斷和預測,采取措施防止處置過程中的橋梁二次損傷[3-5]。

2 工程概述

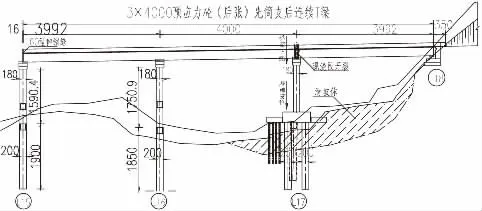

某高速公路雙幅分離式橋梁全長727.50 m,單幅橋寬12 m,上部結構采用18 m×40 m 預應力混凝土(后張)先簡支后結構連續(剛構)T 梁,橋跨組合為(3 m×40 m+3 m×4 m×40 m+3 m×40 m)。第五聯下部結構橋墩采用雙柱式墩配樁基礎,18# 橋臺采用U 型臺接擴大基礎,兩側護欄采用混凝土防撞墻。養護巡查中發現左幅第17# 墩頂處橋面有下沉現象,見圖2。

圖2 左幅橋梁病害調查情況立面圖(單位:cm)

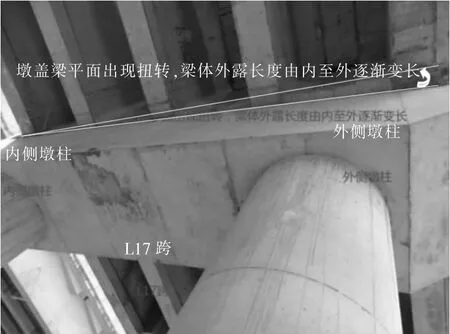

3 應急檢測

為準確判斷橋梁病害程度,同時為應急處治提供基礎數據支持,對第五聯(第16~18 跨)進行應急檢測。檢測發現第18 孔橋下位置有大面積堆土,堆土坡面陡、方量大(堆土頂面高出原狀土約10 m,體積約2 000 m3),在左右幅中間位置坡頂及地表裂隙寬度達10~20 cm。17#墩頂存在不同程度的支座滑移,支座上鋼板與梁底預埋鋼板焊接點剪斷,蓋梁端部擋塊與邊梁相抵。17#墩外側墩柱在墩柱底、樁頂附近出現多條環縫,在樁頂系梁與樁基交界處出現豎縫。初步判斷堆土造成墩柱兩側出現較大土壓力差,從而引起橋墩偏位,見圖3。

圖3 左幅17# 橋墩偏位

進一步的調查發現墩頂負彎矩區域T 梁現澆段均出現嚴重開裂,底部可見局部混凝土掉塊脫落,現澆段端部鋼筋外露,見圖4。現澆段梁端出現大量斜裂并向兩側延伸至梁底,在馬蹄底形成貫穿橫向裂縫。

圖4 左幅17# 墩現澆段開裂病害圖

4 監控量測方案

4.1 監測目的

變形監測中對監測點的三維坐標進行周期性、重復性的測量,以確定橋梁結構的相關幾何指標[6],如支座相對滑移、橋墩各向位移、墩柱豎直度、梁體撓度和剛性位移等。本例監控量測旨在推斷滑坡體和基礎變位及不均勻沉降的發展程度和趨勢[7],同時通過橋墩和梁體監測數據分析施工過程中的異常擾動并排除施工環節的不合理之處[8]。

4.2 監測方法與頻率

變形監測內容包括墩臺及橋面的位移、沉降觀測和橋墩豎直度觀測,通過累積的監控量測數據對橋梁變形情況進行分析、預測。

位移觀測點以植入的全站儀反射鏡為標志,現場布設3 個基準點組成位移基準網。沉降觀測采用電子水準儀配合銦鋼條碼尺作業,其中墩、臺身沉降觀測點以植入混凝土的L 型不銹鋼釘球冠端頭為標志,橋面測點布置在行車道兩側,以植入瀝青砼橋面鋪裝的不銹鋼釘球冠端頭為標志。橋墩豎直度測量采用全站儀進行,每個橋墩取墩頂、墩中、墩底共3個截面,每個截面由全站儀測出3 點,形成墩頂、墩中、墩頂3 個圓心坐標,根據墩頂與墩底圓心位置關系計算橋墩豎直度。具體方法為由圓心的相對水平(縱向、橫向)偏位計算得到合成偏位,再除以實測墩柱頂、底面的高差,即可得到橋墩豎直度計算值。

根據監測需要,墩臺、橋面的位移監測頻率為2次/d,墩臺、橋面的沉降監測頻率為1 次/d。

4.3 監測測點布置

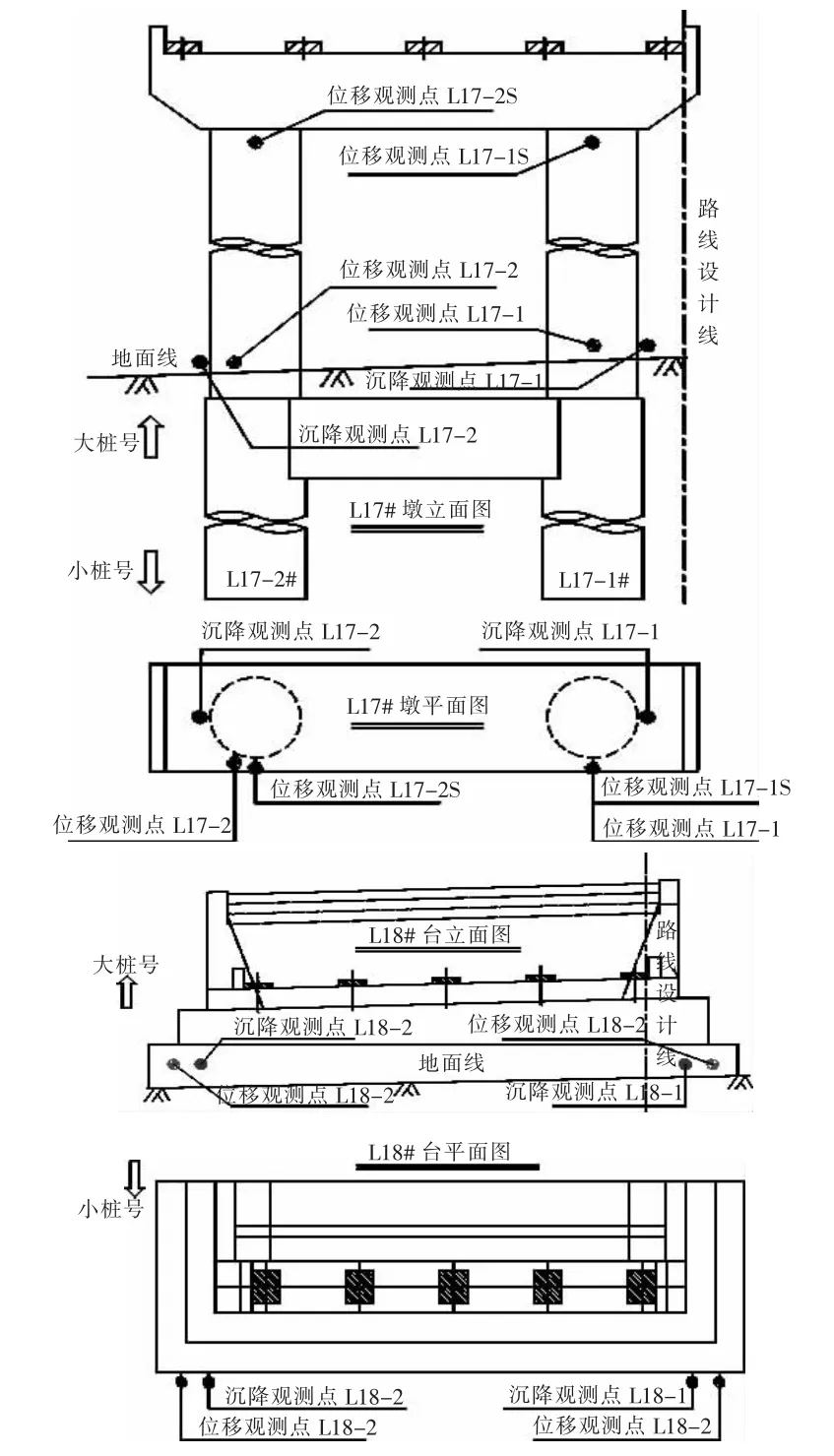

墩臺共布置位移監測點12 個,分別布置于左/右幅16#~17#墩系梁上方及左幅18#臺臺身。L17-1#、L17-2#墩柱在蓋梁下方(墩頂測點)各增設一處位移監測點。墩臺共布置沉降觀測點10 個,分別布置于左/右幅16#~17#墩系梁上方及左幅18#臺,見圖5。

圖5 17#墩和18#臺位移、沉降監測點布置圖

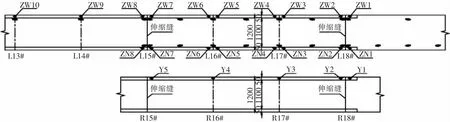

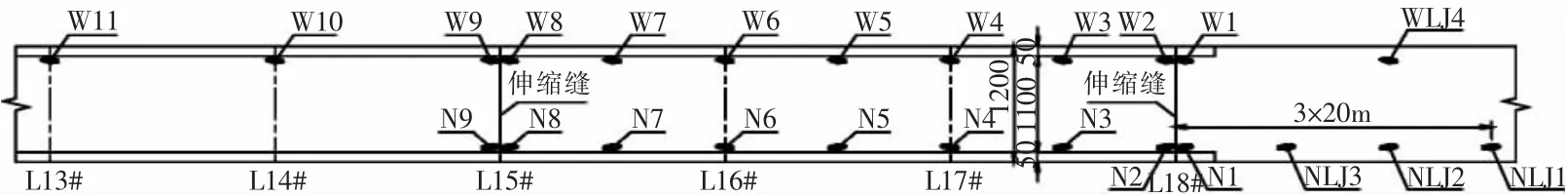

橋面共布置位移監測點23 個,其中左幅外側測點10 個(編號ZW1~ZW10),左幅內側測點8 個(編號ZN1~ZN8),右幅內側測點5 個(編號Y1~Y5),見圖6。橋面共布置沉降監測點20 個,其中左幅外側測點11 個(編號W1~W11),左幅內側測點9 個(編號N1~N9)。左幅18#臺后共設置路基沉降監測點4個,其中左幅外側測點1 個(編號WLJ4),左幅內側測點3 個(編號NLJ1~NLJ3),見圖7。

圖6 橋面位移、沉降監測點布置

圖7 橋面、路基沉降監測點布置

5 監控量測結果

5.1 橋墩平面偏位及豎直度

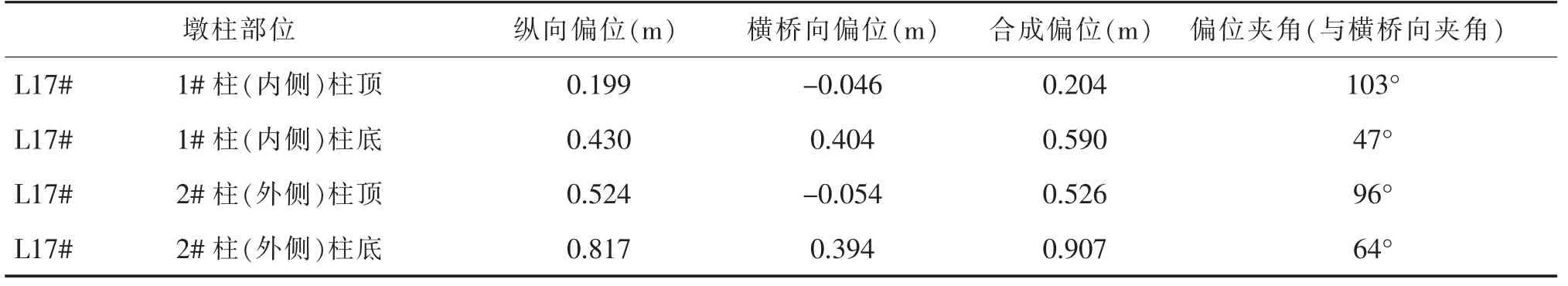

對左幅17# 橋墩取墩頂、墩中、墩底共3 個截面,根據前述測量和計算原理,在CAD 軟件中3 點畫圓,得到對應的3 個圓心坐標,同時根據實測T梁與蓋梁的相對關系,推導左幅17#墩的平面偏移情況,結果見表1,水平偏位示意圖見圖8。

表1 墩柱水平偏位監測結果

圖8 L17# 墩實測水平偏位示意圖

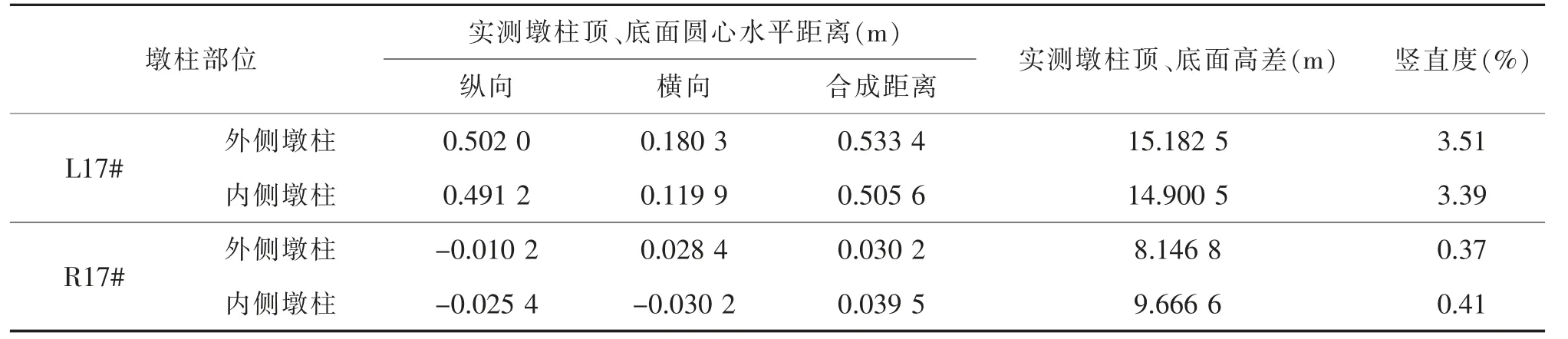

橋墩豎直度僅列出17# 墩柱左右幅的監測結果,此重點監測橋墩的豎直度差異明顯,見表2。

表2 17# 墩柱豎直度監測結果

以上監測結果表明,左幅17#墩柱出現明顯偏位。

5.2 橋面沉降

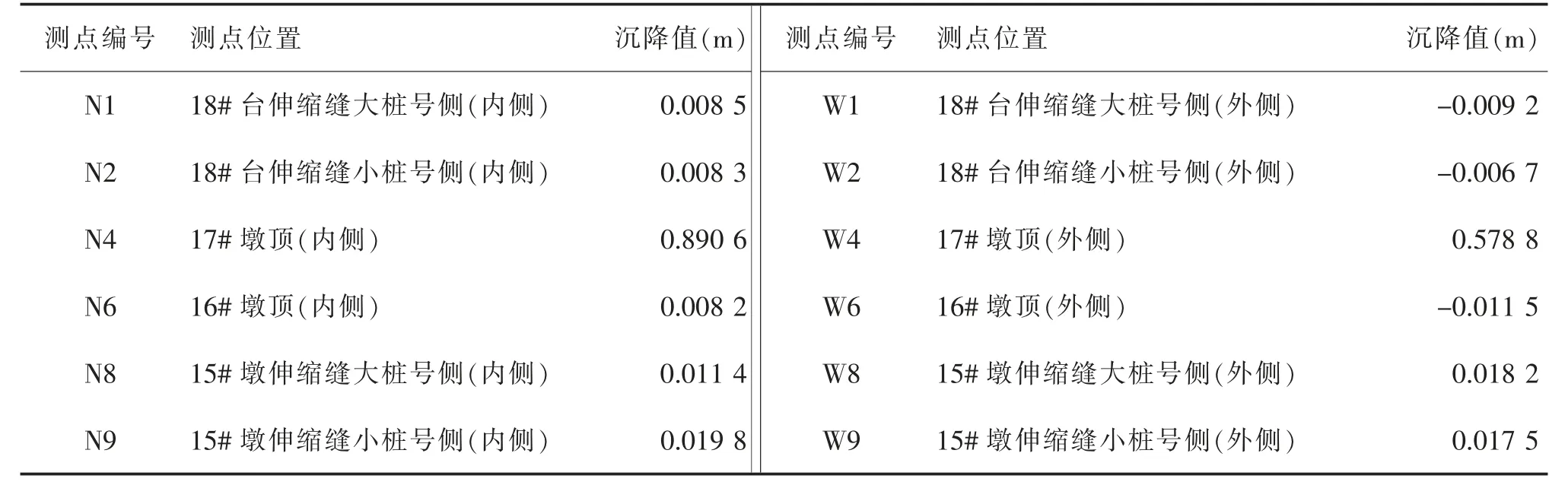

沉降監測時將鄰近聯相對穩定的13#墩頂外側測點W11 作為基點(沉降0 值),監測特定時間段內的橋面沉降量,此處僅列出墩頂監測結果,見表3。

表3 橋面墩頂沉降測點監測結果

以上監測結果表明,17# 墩頂處橋面內側沉降0.890 6 m,外側沉降0.578 8 m。

5.3 橋梁變形監測變化量及累計值

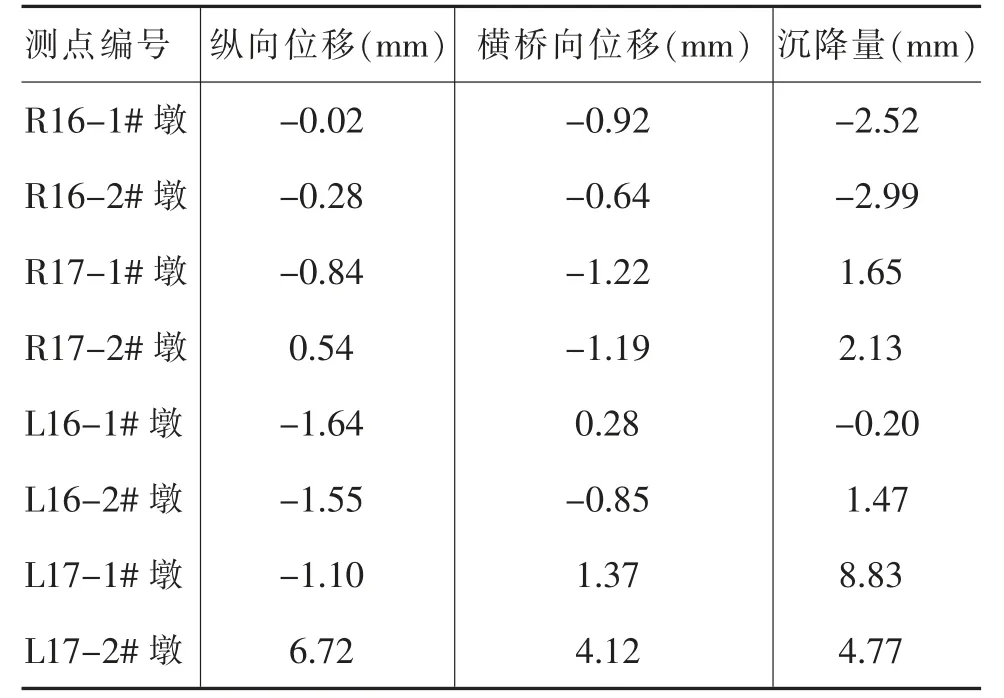

本項目監測工作存在交接情況,基于監測工作的重要性和數據的真實準確性,自正式監測以來,一邊組建新基準網,一邊沿用原監測單位布置的監測基點展開監測工作。監測累計結果分為原單位監測期、基準網過渡期和新基準網期這3 段時期的累計結果。此處僅列出部分結果以示說明,新基準網期的墩柱監測累計變化量見表4。

表4 墩柱各監測點累計變化量(新基準網監測數據)

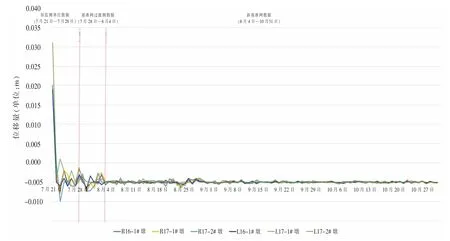

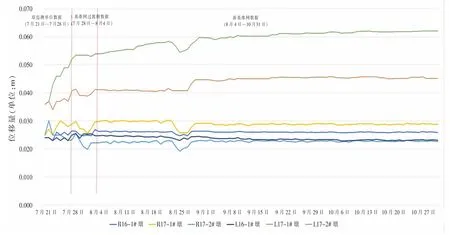

墩柱各監測點縱向位移量變化趨勢見圖9,縱向位移量累計值見圖10。

圖9 墩柱縱向位移量變化趨勢

圖10 墩柱縱向位移量累計值

由于現場施工影響、基準點發生位移等因素,導致橋墩測點監測數據不穩定,各測點變化不規律。采用新基準網監測后,各位移量均勻變化,未發現明顯突變,各監測點的縱向位移量介于-1.6~1.5 mm,橫橋向位移量介于-2.5~2.8 mm,沉降量介于-1.19~1.20 mm,橋梁變形逐漸趨于穩定。

6 應急檢測及變形監測小結

6.1 應急檢測小結

(1)17#墩相鄰兩跨連續T 梁在連續墩支點處出現V 型彎折,16#和17#墩頂現澆連續段與預制梁端連接處被拉裂,17#墩頂局部混凝土出現掉塊。

(2)墩柱及蓋梁相對梁體出現水平向逆時針方向扭轉,17#墩頂支座不同程度移出梁底預埋鋼板范圍。

(3)16#墩頂負彎矩區域橋面混凝土現澆層在現澆連續段兩側出現大量橫向裂縫。

6.2 變形監測小結

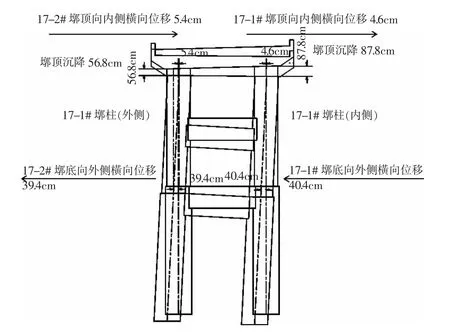

17#墩出現較嚴重的沉降,內外側墩柱出現不同程度的沉降和水平偏位,見圖11。

圖11 左幅17# 墩柱橫橋向位移及墩頂沉降示意圖

自變形監測工作交接并正式開展后,隨著應急處置措施的有效展開,如橋底土體卸載、注漿以及設置梁底臨時支撐,該橋沉降和變位已趨于穩定。

7 結論

(1)由于應急處治措施的及時開展,如滑坡體卸載、注漿加固以及橋下搭設鋼管支撐防止上構落梁等,使得橋梁的沉降和變位趨于穩定,有效地保障了后期維修加固施工的安全進行。

(2)本項目橋梁應急檢測和變形監測工作準確地反映了監測期間的橋梁空間變位、撓度及基礎沉降等控制性指標的變化規律和發展趨勢,對類似應急處治工程具有參考價值。