論被拐賣婦女對收買人正當防衛的目的論擴張解釋

摘要:打擊拐賣婦女類犯罪一直是我國司法機關的重要任務,規范適用正當防衛制度能夠起到有效預防犯罪和保護受害人的作用。一般情況下,收買人會對被拐婦女實施非法拘禁、強奸和傷害等不法行為,如果被拐婦女選擇在收買人無防備時進行防衛造成重傷或死亡結果的,會被認定為防衛過當或事后防衛。在本文構建的理論模型中,由于被拐婦女處于被非法拘禁的困境中,相對于收買人存在多種劣勢,難以有效反抗收買人所實施的嚴重暴力犯罪。基于刑法的立法目的以及相關部門的指導意見,只有通過目的論擴張解釋,使被拐婦女在收買人沒有防備時,也可以進行導致重傷或死亡結果的防衛行為,才符合正當防衛制度的立法精神,進而有效保護被拐婦女的合法權益。

關鍵詞:刑法;正當防衛;防衛限度;目的解釋;擴張解釋

中圖分類號:D924.34文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2022)11-0074-04

拐賣婦女類案件始終是公安機關重點打擊的犯罪類型,但此類案件一直未能得到徹底控制,究其原因,刑法學界有多種說法,尚沒有權威的一致意見。而作為在國家層面肯定公民有權捍衛各類法益對抗犯罪的正當防衛制度,在近年來的司法實踐中得到了更多的關注和適用。尤其是在2017年“于歡故意傷害案”、2018年“于海明正當防衛案”、2019年“河北淶源反殺案”等為代表的一系列熱點案件之后,多部門聯合出臺了《關于依法適用正當防衛制度的指導意見》(下稱《指導意見》),改變了以往正當防衛淪為“僵尸條款”的狀況。考慮到收買行為是拐賣婦女類案件的引發因素和重要環節,且在相當程度上挑戰著法律的權威,如何保障被拐婦女利用正當防衛制度對抗收買人,從而保護自身利益,也是打擊拐賣婦女類犯罪的題中之義。

此前,法學界對這個問題少有相關的研究,在僅能找到的文獻當中,有學者認為應當調整正當防衛的立法和適用,一方面在《刑法》第二十條第三款規定的特殊防衛所適用的對象中,明確加入“拐賣婦女、兒童類犯罪”;另一方面在量刑上,被拐人對收買人防衛進而構成防衛過當的,一般應免于處罰,即使防衛行為極端過激,最多也只能適用行政處罰[1]。從刑法教義學的角度來看,特殊防衛本就規定了相應的適用對象,只是用了列舉式的方式加以說明,不論是何種犯罪,只要符合此標準,都可以適用特殊防衛,而不需要再作強調。至于量刑,即使防衛手段極端,只要能構成正當防衛,就得以阻卻違法。

基于前人的研究,可以預先得出一個基本結論:在司法實踐中,被拐賣婦女處于特定狀況,基于特定條件,實施正當防衛的限度可以適當放寬,進而能夠間接地打擊拐賣婦女類犯罪。

一、目的論擴張解釋及理論路徑

(一)目的論擴張解釋之引入

論及法律解釋方法,本文采用的分類方式是將平義解釋、擴大解釋、縮小解釋等稱為解釋技巧,將文理解釋、體系解釋、目的解釋等稱為解釋理由。基于目前司法實踐中對正當防衛的適用保持謹慎保守的態度,故本文選擇目的論解釋作為解釋理由,擴大解釋作為解釋技巧。

目的論解釋,指以法律規范目的,闡釋法律疑義之方法[2]。目的論解釋基于語言在一般人視角中的通常含義,通過限縮和擴大兩個方向的解釋技巧,分別在其最大語義邊界內產生目的論限縮解釋和目的論擴張解釋[3]。本文使用目的論擴張解釋是因為,在我國刑法正當防衛條文的字義范圍內,根據我國刑事法律政策的立法目的,被收買婦女對收買人適用正當防衛的具體狀況可以擴大。

(二)理論路徑

由于《刑法》第二百四十一條第六款的規定以及最高人民法院相關司法解釋之存在,在討論本文主題時需要加上假設條件的限制,即被拐賣婦女沒有意愿與收買人形成家庭的意愿,且逃脫行為遭到收買人的制止,隨后被拐婦女被非法拘禁,在拘禁期間收買人對被拐婦女實施了強奸和傷害等行為。在收買人無防備的情況下,被收買婦女對其實施防衛行為以至于收買人重傷或死亡,一般而言,成立正當防衛的理論實現路徑有兩條:

第一,非法拘禁罪作為持續犯,其侵犯法益的狀態始終存在,因為針對非法拘禁行為進行防衛并不構成防衛不適時,那么關鍵就在于防衛行為造成收買人重傷或者死亡是否構成防衛過當。拘禁人處于睡眠之中或者沒有以強制手段阻止受害人脫離拘禁狀態,但非法拘禁的受害人,為確保逃脫行為的成功率,造成拘禁人重傷或死亡。在這個場景中,雖然不法侵害正在進行,但總體處于一種相對平緩的狀態,受害人的法益并未面臨緊迫的危險,因而造成的重傷或死亡后果沒有足夠的正當性支撐,不能認為是正當防衛[4]。

第二,不論是故意傷害還是強奸,如果防衛對象是這兩類犯罪行為,屬于特殊防衛,即使造成收買人重傷和死亡的結果,也不構成防衛過當。問題在于,如果收買人處于無防備的狀態,即使先前收買人對被拐婦女實施了強奸和傷害行為,此時進行防衛造成重傷或死亡結果是否構成正當防衛。

我國傳統刑法理論一般將這種行為認定為事后防衛,根據行為人主觀上的罪過形態或者是否存在認識錯誤,分別按故意犯罪、過失犯罪或意外事件處理[5]。也有學者認為,此種情況構成量的防衛過當,即使應當負刑事責任,但具備防衛過當減免處罰的根據[6]。那么,在何種情況下如何解釋相關法律條款,才能保障被拐婦女可以合理合法并且具有實際行使正當防衛權利的可能性?這需要將上述情況結合,建構一個新的理論模型。

二、正當防衛成立的理論依據

一般而言,如果被拐婦女尋求逃脫,失敗后必然會遭到非法拘禁。同時,收買人收買被拐婦女的目的常常包括傳宗接代,強奸行為大概率會發生。在違背被拐婦女意愿的情況下,收買人實施強奸行為時為了壓制婦女反抗,通常還會伴隨故意傷害的行為。

在此種情況下,被拐婦女處于被非法拘禁的狀態中,在遭受了收買人的強奸和傷害行為之后,當收買人處于一種無防備的狀態中時(例如睡眠時),被拐婦女對其實施防衛,從而造成收買人重傷或死亡的結果,被拐婦女能否成立正當防衛,答案應是肯定的。由于非法拘禁的行為始終存在,被拐婦女在被非法拘禁期間的任何時候都可以選擇行使正當防衛的權利,不存在防衛不適時的狀況。重點在于,在上述的情況下是否會產生防衛過當的問題,此時需要基于立法目的來重新看待刑法所規定的正當防衛制度。

首先,刑法典明確強調其宗旨是懲罰犯罪、保護人民、與犯罪作斗爭,任務是保護國家、集體和個人的合法利益不受一切犯罪行為侵害。具體到本文當中,不論是收買被拐賣婦女罪、非法拘禁罪、強奸罪還是故意傷害罪,設立這些罪名的終極目的就在于讓個人的人身自由及生命健康權利免于不當侵犯,從而維護社會秩序進而提高社會生產效率。如果罪名設置完備,被拐婦女的各項權利無法得到有效救濟或者說通過自力救濟反而要遭受刑法的負面評價,這樣就導致了實質層面的“法律空轉”。當然,根據罪責相適應原則,刑法也要保護犯罪人的合法利益,即使收買人因為實施了不法行為,成了防衛對象,但其權利并不是被完全排除,正當防衛應該在相應的限度內進行,所以就要討論利益衡量的問題。

被拐婦女在何種限度下行使防衛權才算符合刑法的立法目的,根據案件的具體情況應有所不同。如前文所述,在收買行為既遂后,收買人先后實施了拘禁、強奸和傷害行為。由于非法拘禁作為持續犯的特殊性,此時只需考慮防衛限度問題,盡管強奸和傷害行為已告結束,造成的法益損害已經無法挽回,但拘禁仍然在持續。在持續侵害的場合,不法行為的危險性隨時可能提高,尤其是以強奸和傷害為代表的行為可能穿插于長時間的拘禁中,而維持這一危險的拘禁行為就應該被視為具有跟“行兇”相當的危害程度[7]。此外,根據優越的利益保護原理,被拐婦女用正當防衛所保護的正當利益,相對于收買人想要獲取的不正當利益,正當利益必然在本質上具有優越性。盡管防衛行為損害了重大法益,但在本文所設定的情況中,正當防衛保護了更優越的利益。

其次,根據《指導意見》明確的“法不能向不法讓步”的精神,阻止現實存在的、緊迫的非法侵害才是正當防衛制度所要關注的重點,要求防衛人的防衛限度隨著不法侵害之強度變化而相應變化是對防衛人額外的不必要苛求。

例如在河北“淶源反殺案”中,王新元家所在偏遠,深夜案發,面對王磊持兇器強行進入居住地的行為,王新元、趙印芝受到驚嚇,盡管在隨后的防衛中王磊被擊倒在地,但之后王磊還兩次試圖起身,在這種情況下,要求王新元、趙印芝準確判斷王磊是否已被制伏,進而認識到防衛限度的變化是不合理的,檢察院最終將王氏夫婦的行為認定為正當防衛,就是考慮到了這一點。

因此,正當防衛制度的適用并不是機械呆板地套用法條,而是應該考慮到防衛人所處的環境、防衛人與被防衛人之間的力量差距、防衛人的心理狀況等因素,還應該將防衛人的利益放置于相對被防衛人利益更優越的價值位階,不能要求防衛人所造成的損害大概等同于被防衛人可能造成的法益損害。

三、模型構建及分析

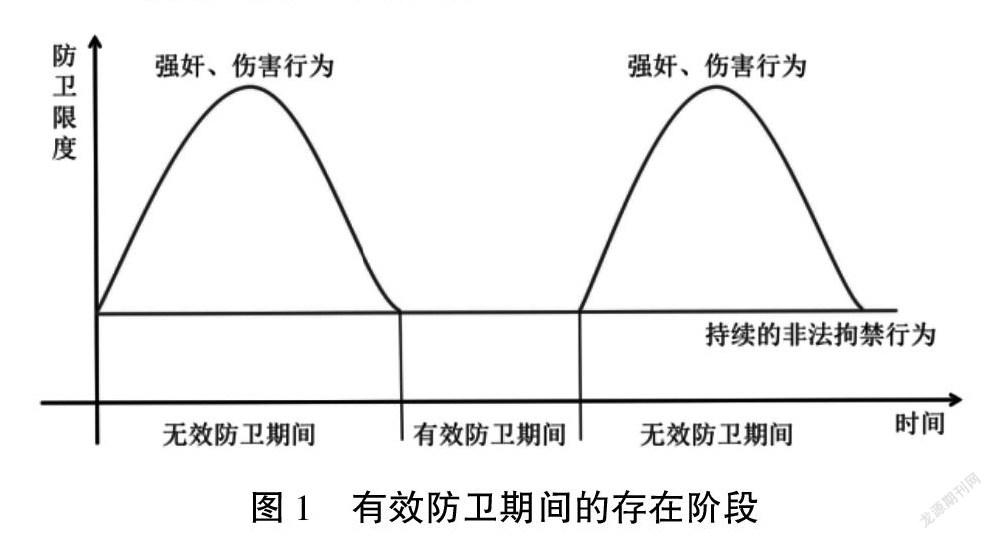

我們可以構建一個可視化的模型,如圖1的坐標軸所示,橫軸代表收買人將被拐婦女非法拘禁之后的時間(T),縱軸代表被拐婦女面對收買人不同不法行為時正當防衛的限度(L)。由于非法拘禁行為一般保持在一個相對平和的狀態,所以對非法拘禁的防衛限度可以近似地視為一條直線,與橫軸相平行。而強奸、傷害行為屬于我國刑法所規定的特殊防衛的對象,對其進行防衛的限度之峰值要遠高于非法拘禁;同時,強奸、傷害行為在進行過程中的暴力程度,隨著不法行為開始、既遂到結束,相應的防衛限度也有不同,因而可以將其視為兩邊低中間高的曲線。這條曲線,由代表對非法拘禁的防衛限度的直線向外延伸,隨著時間推移,最終歸于直線。

也就是說,在圖1所示的理論模型中,盡管先前的強奸、傷害行為已告結束,但是對于被拐婦女來說,其仍然處于被非法拘禁的狀態之中,因而無法及時有效地向外界求救,也不可能在下一次不法侵害來臨之時履行所謂退避義務。同時,對于收買人來說,在對被拐婦女實施了強奸、傷害行為之后,對其在后續拘禁被拐婦女的期間,不再進行強奸、傷害等不法行為已經不具有期待可能性,可以說,被拐婦女之后再次或者多次遭受侵犯具有高度蓋然性。在這樣的情況下,被拐婦女在收買人無防備的狀態下實施防衛行為具有充分的防衛必要性,而這種必要性來源于兩個方面。

首先,由于非法拘禁行為的存在,之前的強奸、傷害行為與之后的類似行為之間存在時間和空間上的密切聯系,以至于之后的不法行為可以視為先前強奸、傷害行為的延續,而針對此類嚴重暴力犯罪的防衛,造成重傷、死亡的后果顯然不構成防衛過當。

其次,還要重點考慮防衛人在何種情況下才擁有現實的防衛可能性。如圖1所示,從強奸、傷害行為開始到結束的時間段,筆者將其稱為“無效防衛期間”;而在先前行為結束之后,到未來將要發生強奸、傷害行為之前的時間段,稱為“有效防衛期間”。此處的“無效”“有效”強調的是防衛人基于各種主客觀條件,是否能夠完成正當防衛進而達到保護自身法益的效果。在“無效防衛期間”中,面對收買人的暴力不法行為,盡管可以適用特殊防衛的規定,但被拐婦女并不具有完成正當防衛的實質可能性。與此相對應的,只有在收買人無防備狀態下,即“有效防衛期間”,被拐婦女才有實施成功的正當防衛的可能性,這是因為相對于收買人,被拐婦女存在五大劣勢,如下所述:

第一,力量對比弱勢。女性相對于男性來說,在力量、體能和疼痛耐受能力等方面具有天然的劣勢。在面對一般情況下身強體壯的收買人,未經受任何訓練的被拐婦女即使奮起反抗,在搏斗中也難以保護自己。

第二,人數對比弱勢。實際上在具體案件中,被拐婦女不僅要面對收買人本人,收買人的家庭成員包括父母和兄弟姐妹在內,都有可能是收買行為的共犯或者幫助犯。

第三,武器對比弱勢。防衛過當之中包括手段過當,其中防衛所使用的武器是需要考慮的重要因素。但在本文的假設條件下,被拐婦女本身處于被拘禁的狀態中,獲取具有相當殺傷力的武器的難度極大,一般只能在家庭環境中尋找棍棒、廚具一類的物品用于防衛。如果被拐婦女所處的拘禁空間中,完全沒有可用于防衛的武器,面對收買人時在此方面就具有極大劣勢。

第四,環境對比弱勢。對于被拐賣婦女來說,所處環境完全陌生,一般位于偏遠農村地區,村民思想封建保守的同時,宗族勢力強大,甚至整個村莊對于拐賣婦女和收買婦女的行為習以為常。一方面公權力因為距離較遠道路不通難以介入,另一方面自力救濟難度大。

第五,心理對比弱勢。被拐婦女在經歷拐賣和收買環節之后,又遭受了收買人一系列不法行為的侵害,按社會一般人的標準來看,被拐婦女此時精神高度緊張,心理極度恐懼,難以理性地思考逃脫或者引入外力干預的方法,只能在本能的支配下進行防衛,無法精確地控制限度。

當然,學界也有類似觀點,一種思路認為應該從宏觀的思路去考量反復發生的不法行為,而所謂防衛的緊迫性,是指受害人始終處于侵害人的掌控能力范圍之內,不法行為所造成的危險并未消除,而為了消除這種危險,受害人就有權打破這種掌控。另一種思路是從防衛人的主觀意識著手,強調陷入驚恐的防衛人已經不具有期待可能性,即使從客觀角度看存在事后防衛,但在責任階層應排除犯罪[8]。

綜合上述內容,要求被拐婦女只能在“無效防衛期間”行使正當防衛的權利,在事實上剝奪了被拐婦女使用自力救濟的方式保護自身合法利益的可能性。這與我國刑法打擊犯罪和保護法益的目的并不相符合,也與《指導意見》的核心理念不相符合。因此在司法實踐中,盡管與以往的刑事審判習慣或者正當防衛的適用思路有所不同,但是在本文所述的假定條件下,對被拐婦女在“有效防衛期間”對收買人進行防衛,造成收買人重傷或死亡結果的,應當依法認定為正當防衛。

四、結語

如果僅針對個案提出符合實質正義的特殊做法,可能不符合刑法解釋的基本要求。本文所述并非對個案的具體糾偏,是根據拐賣婦女類犯罪的通常情況,從中抽象出具有極高發生可能性的理論模型,被拐婦女造成收買人重傷或死亡的后果時,如果符合本文所建構的理論模型,就說明防衛行為沒有明顯超過必要限度。由于成立防衛過當需要同時具備手段過當和結果過當,因此將模型之中的被拐婦女所為認定為正當防衛就是顯而易見的結論。如果用文字概括這一解釋的適用條件,可以歸納為以下四條:

一是防衛人處于被持續犯侵害的狀態下;

二是侵害人先前對防衛人實施了嚴重暴力犯罪,之后侵害人很可能再次實施類似的暴力犯罪;

三是侵害人處于無防備的狀態中;

四是防衛人實施防衛導致侵害人重傷或者死亡。

建議司法機關借由本文所構建的模型,制定相關的司法解釋或者指導性案例指導司法實踐,也可以繼續深度挖掘有關理論,在將來制定統一且詳細的正當防衛制度的法律適用標準。

參考文獻:

[1]王文霞.拐賣婦女、兒童犯罪中被拐人利益保護機制之反思——基于正當防衛的合理性分析[J].四川文理學院學報,2018(1).

[2]楊仁壽.法學方法論[M].北京:中國政法大學出版社,2013.

[3]王祖書.描述與分析:刑法目的論解釋及其周邊概念關系的厘清[J].刑法論叢,2014(3).

[4]陳興良.正當防衛教義學的評析與展開[J].中國刑事法雜志,2021(2).

[5]馬克昌,高銘暄.刑法學[M].北京:北京大學出版社,2016.

[6]張明楷.刑法學[M].北京:法律出版社,2021.

[7]周光權.論持續侵害與正當防衛的關系[J].法學,2017(4).

[8]黎宏.事后防衛處理的日中比較——從“淶源反殺案”切入[J].法學評論,2019(4).

作者簡介:周信含(1996—),男,漢族,陜西延安人,單位為廣西大學法學院,研究方向為刑法、法理學。

(責任編輯:王寶林)