一種常見多普勒效應的理論和實驗研究

施 燦 楚吉敏 方立銘

(皖南醫學院公共基礎學院,安徽 蕪湖 241002)

多普勒效應是指當波源與觀測者存在相對運動時,觀測者接收到的波的頻率與波源發出的頻率不同的現象.該現象最早由奧地利物理學家多普勒(J.C.Doppler,1803—1853)在1842年發現并研究.[1]多普勒效應在醫療診斷、交通監測、科學研究等領域有著十分廣泛的應用.

現行的多數物理教材對波源和觀測者在同一直線上運動的理想一維多普勒效應進行了討論.而實際生活中多為波源和觀測者在平面上相對運動的二維多普勒效應,觀測者往往并不位于波源的速度方向上.如行人站在馬路邊,一輛鳴笛的汽車從身邊勻速駛過,這時行人聽到的音調變化如何?相當一部分學生對此現象認識不夠清楚.本文對這一常見情形的多普勒效應進行了理論分析和實驗研究.

1 問題研究

滬科教版《物理》(選擇性必修第1冊)第3章“多普勒效應”一節中,有這樣一道例題.

一人站在火車軌道旁,一列正在鳴笛的火車高速駛來,然后又高速離去,則此人聽到的鳴笛聲的頻率將

(A)變大. (B)變小.

(C)先變大后變小. (D)先變小后變大.

解析:高中階段只對理想一維情形的多普勒效應進行了定性分析.下面從實際的二維多普勒效應角度來定量研究該問題.

如圖1所示,假設波源A靜止時的鳴笛聲頻率為f0,當A鳴笛并以速度vA勻速直行時,觀測者B靜止站于路邊,且距A軌跡的垂直距離為d,B聽到的鳴笛聲頻率為f.假設環境風速為0,聲速為u,且vA<u.此外,需要明確波源頻率f0是指波源在單位時間內發出的完整波的個數,觀測頻率f是指觀測者在單位時間內接受到的完整波個數.下面進行分類討論.

圖1 幾何示意圖

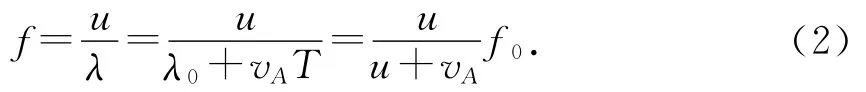

(1)當d=0時,觀測者B位于波源A的速度方向上,此為教材中最常討論的理想一維多普勒效應.當波源A靠近B時,產生的波面不再是一系列同心的球面,而是沿波源運動方向被壓縮,如圖2所示.因此,在觀測者B看來,波長縮短為λ=λ0-vAT,故觀測頻率為

圖2 波源運動時的波面示意圖

同理,當A遠離B時,

(2)當d≠0時,此為實際生活和應用中更常見的二維多普勒效應.此時,波源速度方向不在波源A與觀測者B的連線上,只有沿徑向(A、B連線方向)的速度分量才是有效的.

僅通過上式難以直觀地了解f隨x的變化規律,下面通過軟件進行作圖分析.

2 作圖分析

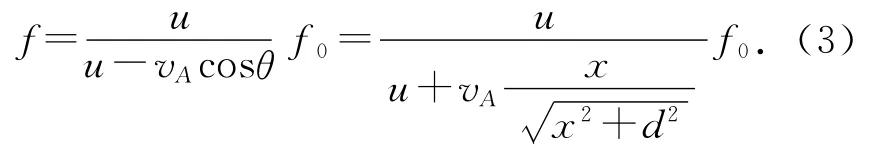

通過開源軟件GeoGebra繪制觀測頻率f隨x變化的函數曲線,并做到全參數可調.作圖時,先建立3個滑動條:f0=3000,d=2,vA=10,可進一步設置滑動條的變化范圍以及步長;接著在代數區輸入觀測頻率f的表達式,即可得到圖3所示的函數曲線.

從圖3中可明顯地觀察到,當波源A由遠而近,再由近而遠時,觀測者B聽到的聲音頻率都是持續降低的.當A離得較遠時f變化得較為緩慢,在經過B附近時f迅速降低,之后再趨近一定值.其中,當波源A經過O點的瞬間,f=f0.

圖3 觀測頻率f隨x的變化圖像

調節滑動條,可動態直觀地看到不同物理參數對觀測頻率f的影響.其中,當d=0時,f的函數圖像如圖4所示.當A靠近B時,f>f0;當A遠離B時,f<f0,且二者均為定值.此為波源A和觀測者B在同一直線上運動的理想一維多普勒效應情形.

圖4 當d=0時,觀測頻率f隨x的變化圖像

3 實驗探究

由理論分析可知,鳴笛的汽車在勻速靠近路旁靜止的行人時,人聽到的聲音音調并不是越來越高的.學生產生這一錯誤認知的原因可能是由于聲強和音調在同時變化,且聲強的變化對音調的變化起到了較強的“覆蓋”作用,人耳難以辨別.下面通過實驗進行較為精確的測量,實驗中主要利用了Phyphox軟件(中文版為“手機物理工坊”).

3.1 實驗器材

兩臺裝有Phyphox的智能手機,電動車,卷尺,溫度計.

3.2 實驗設計

(1)選一個較為空曠、安靜的場地,利用溫度計測得環境溫度為T.由于環境風速會影響實驗結果,故盡量選擇無風的時間進行實驗.

(2)打開手機A中的Phyphox軟件,通過“音頻發生器”功能發出頻率為f0的純音,若手機的音量較小,可連接一藍牙音箱進行實驗;駕駛電動車,攜手機A沿跑道以速度vA直線行駛.

(3)同時將手機B放在跑道中央附近,并利用卷尺測得B離跑道的水平距離為d,注意讓手機A和B處在同一水平高度.將手機B的錄音功能打開,錄制音頻(圖5).

圖5 實驗示意圖

(4)播放手機B中的錄音文件,利用手機A中Phyphox的“聲音頻譜”功能,對音頻進行頻譜分析.

(5)改變波源頻率f0,多次進行實驗.

3.3 實驗結果

圖6 利用Phyphox中“聲音頻譜”功能分析音頻數據

將實驗參數代入計算后可得,當A從遠處靠近B后再遠離時,前后總頻移為

實際由Phyphox測得前后總頻移為Δf=105.47 Hz,如圖6(b)所示.計算可得二者相對偏差約為2.3%,有較高的實驗精度.該實驗重復進行了多組,波源頻率f0分別設置為2000 Hz,3000 Hz和4000 Hz,相對偏差均低于3%,實驗結果符合預期.

回顧科學史可以發現,多普勒效應最早的實驗驗證是由荷蘭科學家Buys Ballot在1845年完成的,[3]由于當時的技術條件有限,他讓一隊小號手站在行進的火車上吹奏,再讓一些訓練有素的音樂家憑自己的耳朵來判斷音調的變化,實驗頗費周折.如今,隨著科技的發展,我們可以很方便地利用生活中常用的智能手機對多普勒效應進行較為精確的實驗驗證.

4 結語

在實際應用中,二維情形的多普勒效應十分普遍.例如醫學上的彩色多普勒血流成像(Color Doppler Flow Imaging),[4]常稱為“彩超”,是利用超聲波的多普勒效應來檢查人體血液的流動方向、流速和流動狀態.其中,超聲束與血流方向的夾角會影響頻移信號,[5]對成像結果有明顯的影響.

本文對于生活中常見的二維情形的多普勒效應進行了定量研究,并通過易得的實驗器材進行了較為精確的驗證,加深了學生對多普勒效應的理解.實驗以智能手機作為主要器材,相較于價格高昂的數字信息系統(Digital Information System),智能手機更為普及和方便,易于激發學生的學習興趣和探究精神.