MDA習題課教學模式的建構與應用

——以“動能定理的應用”習題課教學為例

王宇辰 胡 正

(1.深圳市龍崗區華中師范大學龍崗附屬中學,廣東 深圳 518100;2.深圳市龍崗區外國語學校(集團)星河學校,廣東 深圳 518100)

1 MDA習題課教學模式的建構

1.1 建構背景

為全面深化課程改革,落實立德樹人根本任務,2017年12月,教育部印發了新修訂的普通高中課程方案和學科課程標準,把學科核心素養作為確定課程目標、遴選教學內容、設計教學活動的主要依據.[1]物理學科“核心素養”主要包括4個方面,即“物理觀念”“科學思維”“科學探究”“科學態度與責任”.2019年,教育部提出要立足全面發展育人目標,構建包括“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”在內的高考考查內容體系.為了能夠準確施行新課標、新教材、新評價體系下的物理習題課教學,培養學生基礎知識和基本技能的過程中強化對關鍵能力培養,本文提出了MDA(Model Based Discovery and Application,基于發現與應用的模型,簡稱MDA)習題課教學模式.

1.2 MDA習題課教學模式解析

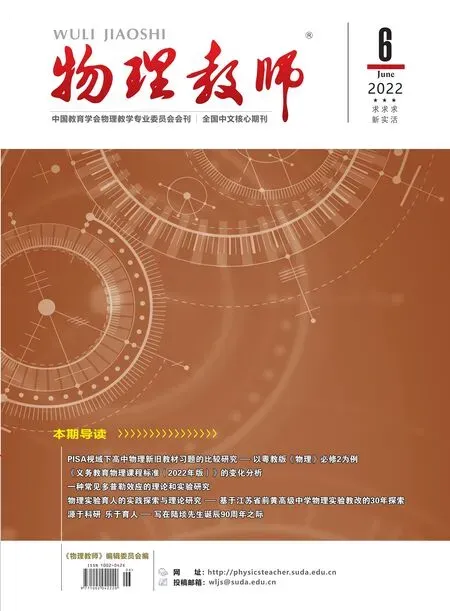

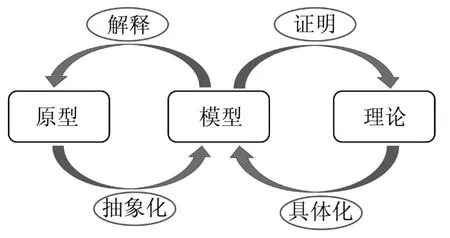

基于圖1的原型、模型與理論的關系,設計了圖2的MDA習題課教學模式,分為4個教學環節并呈現循環的特點.

圖1 原型、模型與理論的關系

圖2 MDA習題課教學模式

第Ⅰ象限(右上).MDA習題課教學模式的第1環節是在真實的生活情境中發現原型.情境認知學習理論認為,知識具有情境性,抽象的知識是在與學習情境的有效融合過程中得以不斷發展和完善.《普通高中物理課程標準》(2017年版)明確提出:“構建新的物理概念,必須對所觀察的現象重新加工,在客觀情境中概括事物的共同屬性,抽象事物的本質特征.”[1]通過從日常生活以及生產實踐中創設使學生熟悉的、真實的情境,讓物理學習走向社會,激發起學生對所要探究問題的強烈欲望,使學生感受到學習物理的成功,從而發揮他們的社會責任感,這在物理教學中是非常有意義的.

第Ⅱ象限(右下).MDA習題課教學模式的第2環節是在實驗探究中建構模型.建構主義理論認為,人類均是以自己的經驗為基礎來建構現實或解釋現實,學習是學習者基于自己的知識經驗、主動對新信息加工處理、進行有意義知識建構的過程.《普通高中物理課程標準》(2017年版)中對物理學科核心素養進行了水平劃分,其中對物理模型建構的5個水平要求如圖3所示.

圖3 物理模型建構的5個水平要求

從說出到應用再到轉換,從熟悉情境到實際問題再到復雜實際問題,課程標準明確地劃分了不同水平的物理建模能力,也充分說明培養學生學會建模和應用建模是一個長期的過程,要將物理模型建構滲透到日常的教學中.

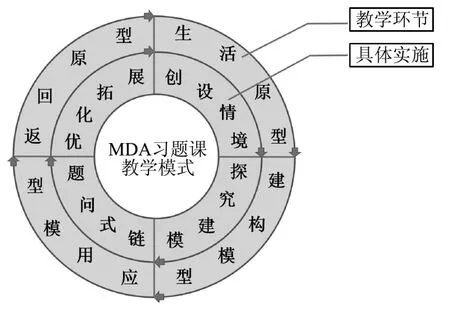

第Ⅲ象限(左下).MDA習題課教學模式的第3環節是在鏈式問題中深化應用.我國著名的心理學家林崇德教授提出關于思維發展的階段論.

如圖4所示,各種思維形式之間是替代與共存的辯證統一關系.如最初的直觀行動思維在個體發展中向著兩個方向轉化,一是給具體形象思維讓位,二是向更高水平的動作邏輯思維發展;對于具體形象思維來說,既是抽象邏輯思維的直接基礎,同時也是形象邏輯思維的前期階段.[2]我們將思維發展階段論用在實際的習題課教學中,前兩個教學環節培養學生直觀行動思維和具體形象思維,那么第3個教學環節將在此基礎上培養學生的抽象邏輯思維.而鏈式問題的設置就像思維的“腳手架”,可以幫助學生攀上新的認知結構.解決鏈式問題可以讓學生在千變萬化的題目中抓住解決問題的本質,在經歷推理、歸納的過程中滲透問題意識和證據意識,培養學生的抽象邏輯思維,從而達到舉一反三、以不變應萬變.

圖4 思維發展模式圖

第Ⅳ象限(左上).MDA習題課教學模式的第4環節是在拓展優化中回歸原型.明達和史密斯(Minda&Smith,2002)基于原型理論和樣例理論提出了“原型表征+樣例記憶”的復合學習策略.這一策略要求個體在學習階段儲存相應的原型信息,對新的刺激的歸類就根據它與原型相似性得出.[3]返回原型就是回歸到最初情境或是相似的情境中,用直觀行動思維、具體形象思維和抽象邏輯思維對建構的模型進行優化拓展,從而實現將所學的物理知識內化為解決問題的物理觀念和科學思維.

2 MDA習題課教學模式的教學案例

以新人教版高中物理必修第2冊“動能定理的應用”習題課教學為例.

2.1 在生活情境中發現原型

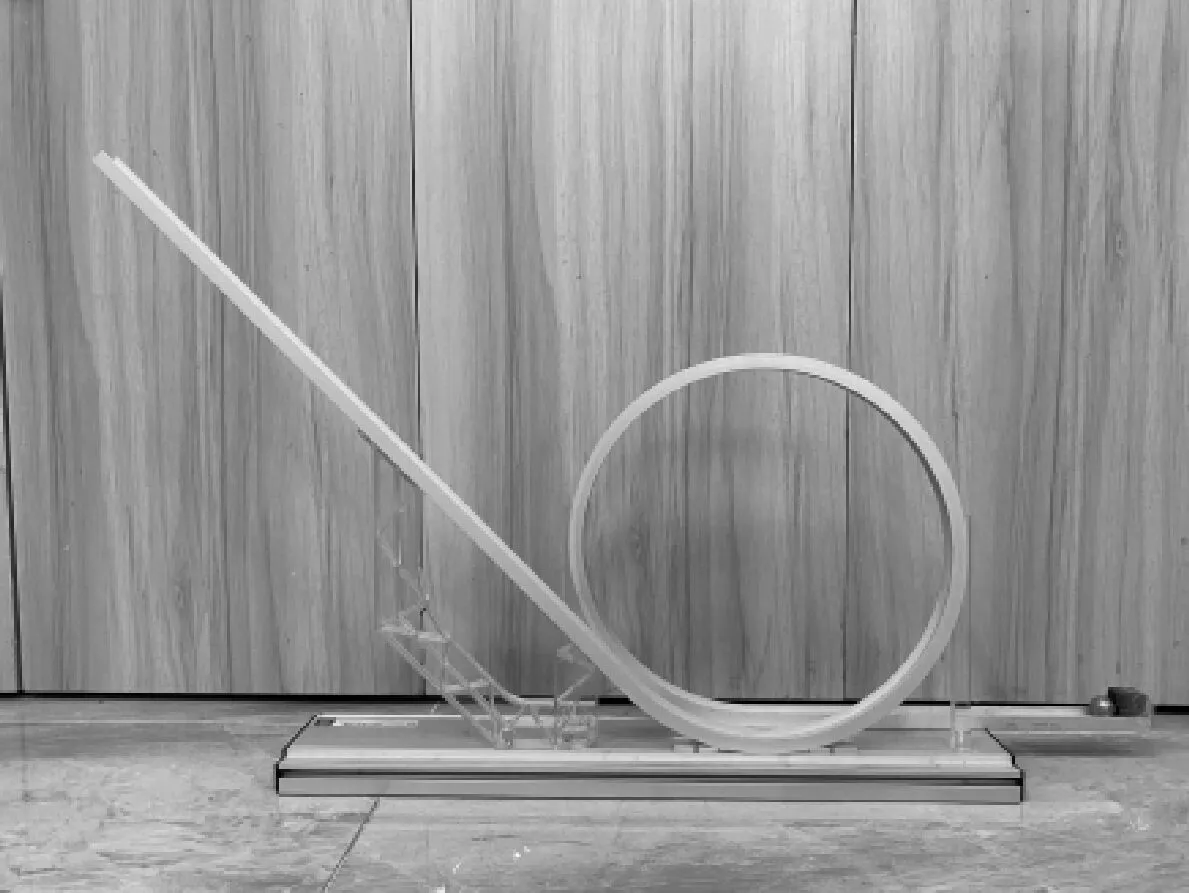

通過播放過山車“第一視角”的驚險刺激視頻(圖5)來激發學生學習興趣,選取過山車運動過程中特殊的一段進行研究.

圖5 過山車實景圖

教師啟發學生進行思考:“實際的過山車為了保證乘客的安全,會設置很多安全保障措施,其中車輪與圓環軌道間的安全鎖就是其中之一,可以有效地防止過山車運行中發生脫軌.試想:如果沒有安全鎖,過山車在圓環軌道中運行一定會發生脫軌嗎?”

這一問題的設置既聯系生活實際,又能激發學生探索欲望,在觀察現象基礎上提出物理問題,在興趣的驅動下進行科學探究,幫助學生建立正確的相互作用觀.

2.2 在實驗探究中建構模型

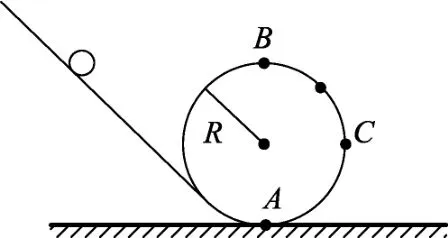

為了方便探究,把沒有安全鎖的過山車繞圓環軌道的運動等效成小球在圓環軌道中的運動(圖6),讓學生經歷解決物理問題的基本過程——模型建構.這一建構過程強化物理知識與實踐情境的關聯,激發學生能動性.

圖6 實驗模型

如圖7所示,將小球從斜面軌道不同高度釋放,小球在圓環軌道中的運動會出現3種情況:(1)做完整的圓周運動;(2)沿著圓環軌道滑下;(3)脫離軌道做斜拋運動.通過簡單的實驗解決了“如果沒有安全鎖,過山車在圓環軌道中運行一定會發生脫軌嗎?”這一問題,通過模型建構強調物理情境與物理概念的關聯,同化和順應學生的物理前概念逐步接近更科學的認知,幫助學生形成扎實的物理觀念,并注意讓學生在情境中運用規律解釋物理現象和解決實際問題,從而提升學生科學思維能力,真正做到以學生為中心.

圖7 簡化模型

2.3 在鏈式問題中深化應用

動能定理是高中物理中的核心重點內容之一,許多學生在綜合性比較強的復雜情境中往往漏洞百出,本節課將復雜情境抽絲剝繭,由簡單問題出發,進行“七步”拓展,逐步引導學生運用動能定理解題,并在習題中總結運用動能定理解題的分析方法和基本步驟.

基于上述建構的基礎模型,讓學生深入探索小球“脫軌”“不脫軌”所隱含的物理規律,從學生基本認知出發,設置例題:“若小球質量m,圓軌道半徑R,不考慮鋼球與斜面、圓環間的摩擦,重力加速度g.小球要越過圓環軌道最高點,斜面釋放點距水平面的高度應滿足怎樣條件?”

通過這個問題強調“臨界值”的重要性,強化物理知識與實踐情境的關聯,激發學生能動性.著名心理學家皮亞杰的認知發展理論告訴我們,個體的認知發展是以已有的認知結構為基礎,教學要讓學生在原有的認知結構基礎上建立新的認知結構,必須循序漸進、層層深入.該問題的設置可以喚醒學生對動能定理的基本認知,為建構深度認知做好鋪墊.

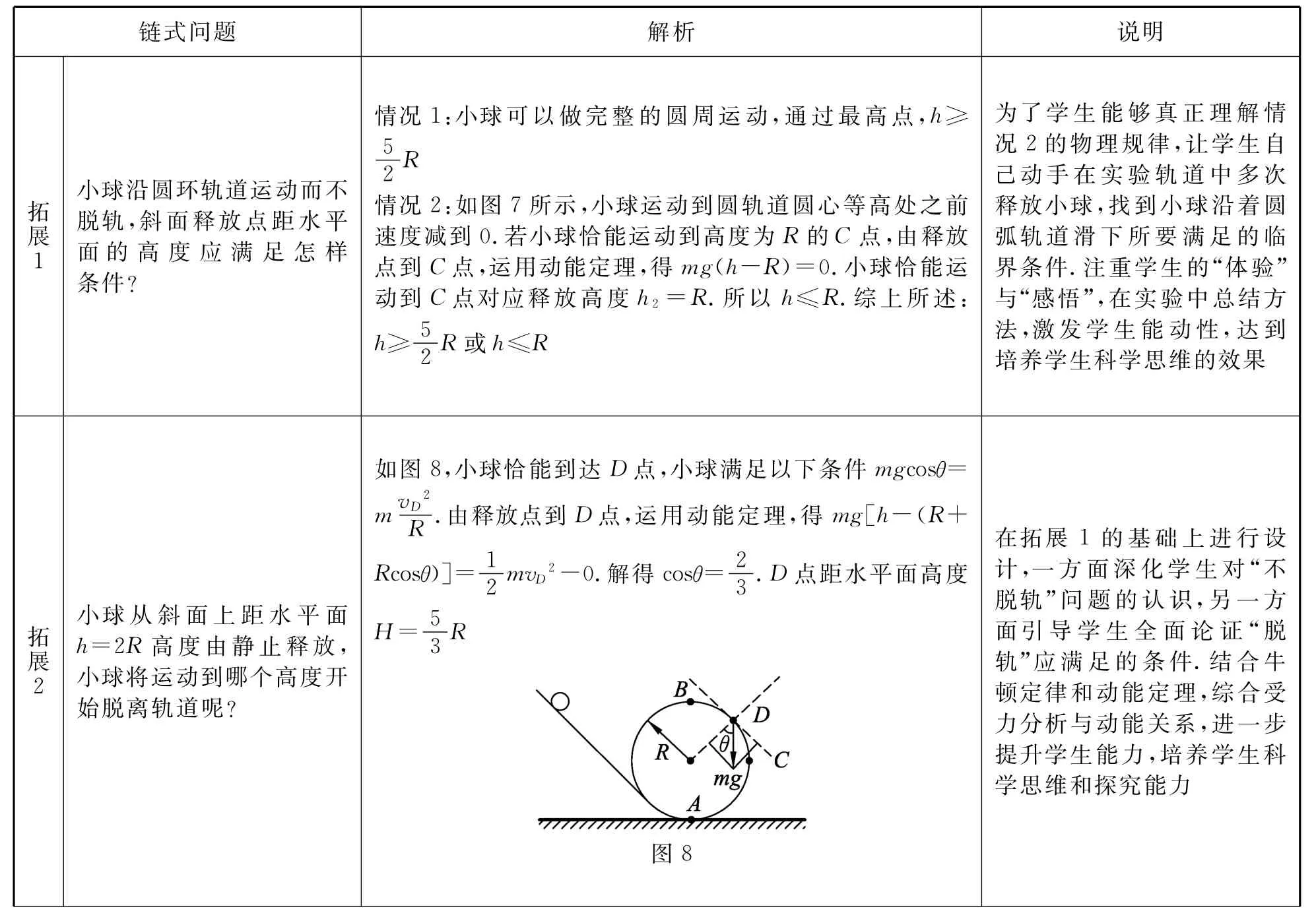

接下來,在例題基礎上設置鏈式拓展問題,如表1所示.

表1 鏈式拓展問題

續表

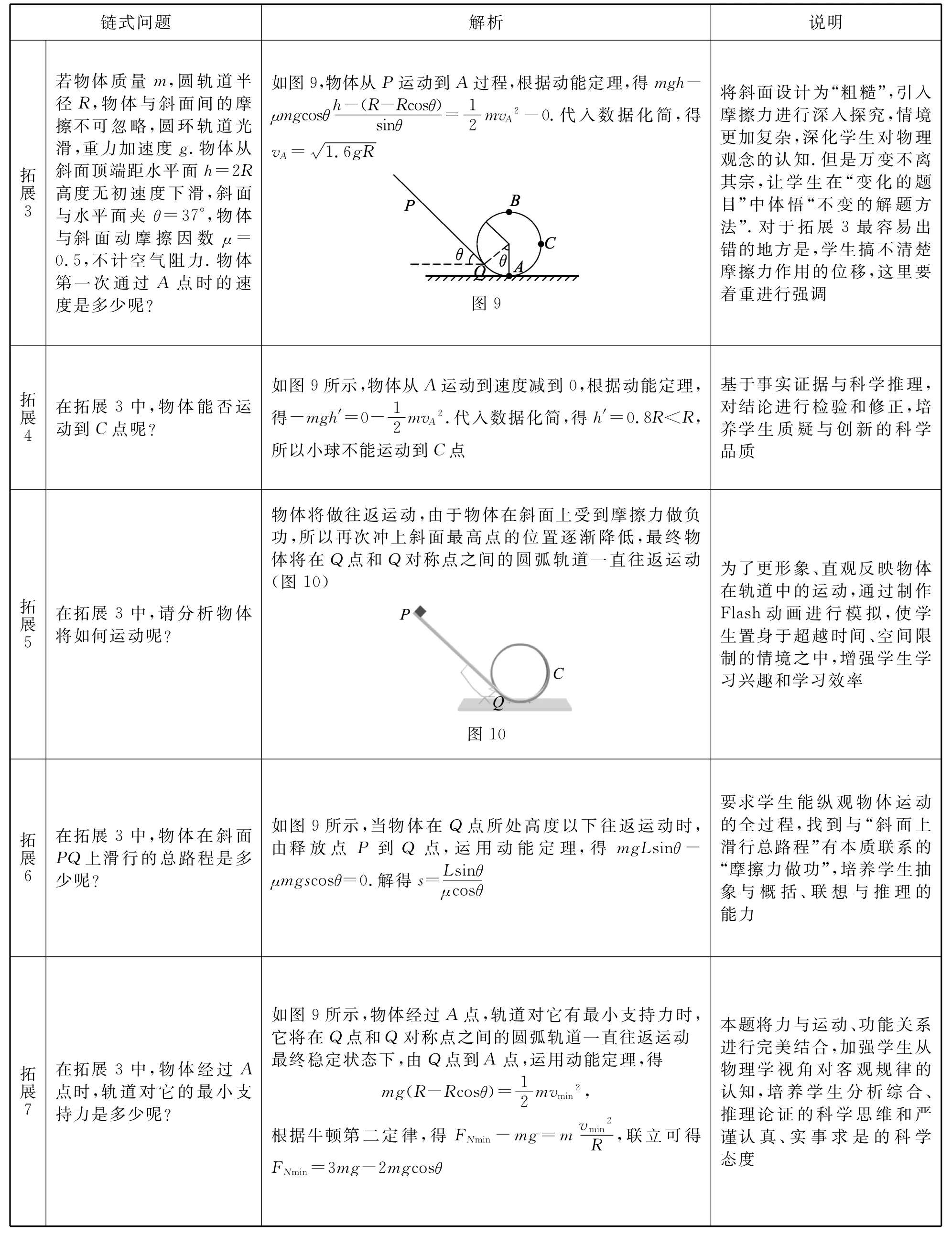

2.4 在優化拓展中返回原型

表2 優化拓展中返回原型

3 結束語

如何在習題課教學中使學生的學科核心素養方面獲得全面發展?這是每一位一線教育工作者需要深入思考的問題.MDA習題課教學模式是從知識本位轉向素養本位的新型習題課教學模式,它強化情境體驗,引導學生在真實的生活情境中體驗科學探究的過程,形成核心物理知識和觀念;它注重模型建構,激發學生的想象力和創造力,培養學生的科學思維;它設置鏈式問題,鼓勵學生發散思維,由淺入深,循序漸進,培養學生應用物理知識和方法解決問題的探究能力;它回歸實踐應用,在解決問題中滲透科學態度與責任,學會自主遷移并運用于生活情境中,真正做到物理來源于生活并服務于生活.