中國高鐵和民航網絡結構特征比較

曹煒威, 杜冬

(中國民用航空飛行學院民航飛行技術與飛行安全重點實驗室, 廣漢 618307)

高鐵(high-speed rail,HSR)與民航(air transport,AT)是中國重要的基礎性和先導性設施,已成為城際出行主要依賴的交通方式[1]。當前中國已建立較為完善的高鐵線路和機場、航線網絡,為建設現代化綜合交通運輸體系提供有力支撐。截至2020年,中國已建成3.8萬公里的高鐵,超過8 000多組城市對之間有高鐵列車運營,動車組年發送旅客量超22億人次。與此同時,全國頒證民航機場達到241個,超3 000組城市對之間存在航班執飛,年完成旅客運輸量6.6億人次。在高鐵和民航的推動下,區域可達性顯著提升,城際交通時間顯著壓縮。高鐵與民航網絡已形成較廣的空間覆蓋,二者在速度、價格、舒適、安全等方面具有可比較性,在目標旅客群體上具有相似性,成為學者和公眾比較的對象。

目前,關于高鐵與民航網絡結構的研究已引起多個領域中外學者的關注。在高鐵網絡方面,Yang等[2]使用高鐵客流數據對2013年中國高鐵網絡進行分析,發現珠三角、長三角和京津翼地區呈多中心化發展趨勢。初楠臣等[3]基于客流量數據采用社會網絡分析方法研究中國高鐵網絡的結構特征,揭示網絡的不均衡性、非對稱格局和高鐵線路的“廊道效應”、空間溢出效應。游悠洋等[4]研究了“高鐵流”視角下中國城市網絡層級結構演變,通過構建節點優勢度指數、線路強度指數、熵指數等定量分析模型,探討基于高鐵列車頻次的中國城市網絡結構及其變化。黃潔等[5]從城市群尺度對高鐵列車網絡結構進行了挖掘分析,發現高鐵列車在城市群之間的運輸頻次較高,網絡呈現出軸線結構特征。

民航網絡方面,謝本凱等[6]構建了一種基于節點狀態的民航網絡容量-負載級聯失效模型,對網絡魯棒性進行仿真分析。Dai等[7]研究了1979—2012年東南亞航空網絡結構及其變化,揭示網絡的混合異配模式和核心邊緣結構。杜德林等[8-9]對三大國有航空公司網絡結構和市場競爭進行比較分析,發現國航網絡緊密度最低、南航網絡緊密度最高,三大航空公司在國內市場的競爭中具有明顯的省際差異,在國際市場競爭中主要集中在東亞和東南亞地區。曹煒威等[10]分析了2000—2018年中國民航網絡結構特征及演化,對網絡的異速增長特征、節點中心度的相關性變化和航班分布的空間分異特征等進行了量化描述。

已有成果分別對高鐵和民航網絡結構進行了研究,但對兩類網絡的結構特征比較分析不足。僅王姣娥等[11]以同時開通高鐵列車和航班的城市對作為研究對象,對高鐵-民航競爭網絡的演化過程與模式、網絡結構與距離分布規律進行分析,從網絡組織視角揭示了高鐵與民航潛在競爭關系的拓展模式與影響因素。鑒于現有研究的不足,以無向網絡模型為基礎,從網絡緊湊性、小世界、節點中心性及分布、節點聯系強度異質性、網絡層次性等多維視角對中國高鐵和民航結構特征進行比較分析,為進一步理解高鐵和民航網絡的差異提供參考。

1 數據與方法

1.1 數據

所用數據主要為2019年高鐵列車和航班時刻表,均通過網絡渠道獲取。列車時刻表包括G字頭、D字頭和C字頭在內的全部列車,由于高鐵列車的班次行程較為固定,因此僅采用1 d的數據作為代表。航班變動相對較大,為盡可能構建穩定的網絡結構,采用2019年9月的客運航班作為基本數據集。由于數據所限,樣本中未包含中國港澳臺地區和三沙機場。數據處理過程中將有經停機場的航班進行拆分,并保持航班頻率不變。為保證高鐵與民航網絡的可比性,將研究尺度統一為地市級。對擁有兩個及以上高鐵站點和空港機場的城市將其數據分別進行合并計算,即原始數據中站點對站點的連接關系映射到城市與城市的研究尺度上。城市間的列車或航班聯系通常為雙向,考慮到高鐵列車和航班方向的近似對稱性,將有向的O-D數據處理為不區分方向的網絡模型,網絡的邊權為節點之間的列車或航班總數,即列車或航班“流”。形成的最終數據中,高鐵網絡包含259個節點(城市)和8 299條連邊,如圖1(a)所示;民航網絡包含199個節點(城市)和3 044條連邊,如圖1(b)所示。

圖1 高鐵和民航網絡

1.2 方法

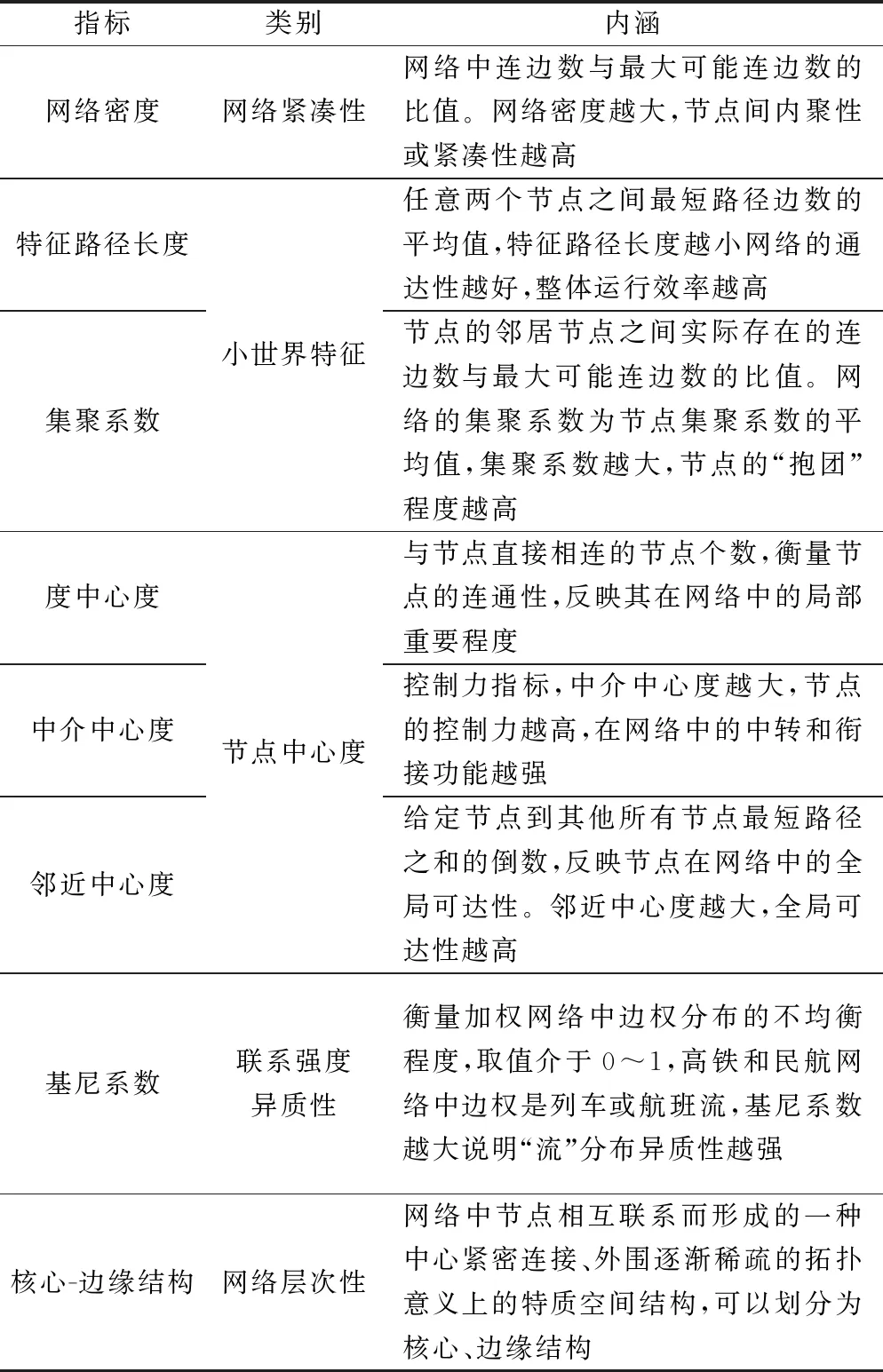

從網絡密度、小世界、節點中心度及分布、聯系強度異質性及核心-邊緣結構等維度對中國高鐵和民航網絡的拓撲結構特征進行比較。部分指標在現有成果中已被廣泛使用,因此這里不再將其公式逐一列舉,各指標的具體所屬類別及內涵如表1所示。

表1 指標類別和具體內涵

2 高鐵和民航網絡結構比較分析

2.1 網絡密度和小世界特征

根據計算,中國高鐵和民航網絡的密度分別為0.25和0.15,高鐵網絡具有更為緊湊的連接結構。高鐵與民航網絡的特征路徑長度和集聚系數相差不大,如表2所示。與同規模的隨機網絡相比,高鐵和民航網絡具有與之較為接近的特征路徑長度,對應比值分別為1.01和1.02,處于同一數量級。高鐵與民航的集聚系數分別是對應規模隨機網絡的6.17和5.07倍,表明兩類網絡均具有一定的小世界特征。高鐵網絡中直連(最短路徑邊數為1)節點對占比28.3%,民航網絡中這一值為15.5%,高鐵網絡中直連節點對占比更高。高鐵和民航網絡中需要一次中轉(最短路徑邊數為2)的節點對占比分別為54.6%和79.9%,民航網絡中需要中轉的城市對占比更高。不考慮孤立子網的情況下高鐵網絡最短路徑邊數最大值為5,民航網絡最大值為3,差別較大。

表2 中國高鐵和民航網絡小世界特征

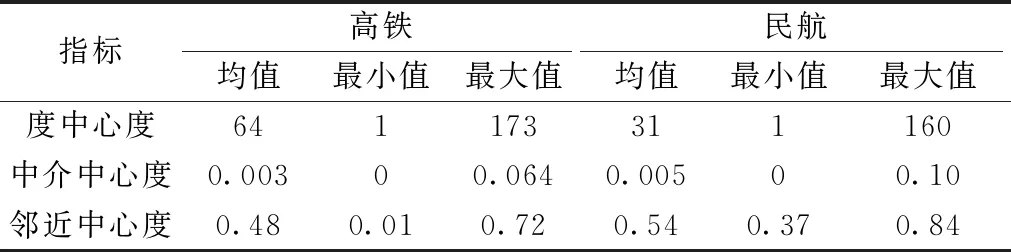

2.2 節點中心度及分布

中心度指標從不同角度揭示節點的重要性,對中國高鐵和民航網絡節點中心度進行描述性統計,結果如表3所示。兩個網絡中節點度最小值均為1,高鐵最大值為173,民航最大值為160。高鐵網絡節點度均值約為民航的2倍,意味著高鐵網絡節點具有更好的平均連通性,但民航網絡中節點中介中心性和鄰近中心性均值更大,節點具有更好的中轉、銜接作用和全局可達性。高鐵網絡節點鄰近中心度最小值為0.01,遠小于民航節點的0.37,主要原因在于2019年內蒙古和海南境內的高鐵線路仍獨立于全國主干網絡,從而導致節點的鄰近中心度小,在整體網絡中可達性較差。

表3 高鐵和民航網絡節點中心性描述性統計

圖2(a)、圖2(b)和圖2(c)分別對比了高鐵和民航網絡節點度d、中介中心度b和鄰近中心度c的累計概率分布。高鐵和民航網絡中度大于均值的節點占比分別為53%和30%,且節點度累計概率分布呈現明顯的差異。高鐵網絡度分布曲線整體呈現相對勻速的下降形態,民航網絡中以40為分界值,左側區間下降趨勢陡峭,右側區間則以較為平緩的態勢變化。中介中心度累計概率分布均表現出“長尾”特征,高鐵網絡中28.6%的節點中介中心度大于均值,民航網絡中僅16.6%節點中介中心度大于均值。以0.006作為分界值,左側區間上民航中介中心度下降速度較快,右側區間上高鐵中介中心度下降速度更快。由于二者在頂層設計上遵循的連接結構不同,民航網絡通常呈“軸輻”式結構,更加突出核心樞紐的重要性,高鐵由于多種因素影響通常遵循扁平式“網”狀連接結構,因此導致民航網絡度、中介中心度分布表現均出更強的異質性。二者的鄰近中心性均呈現近似反“S”的分布形態,高鐵網絡中60%的節點鄰近中心度大于均值,民航網絡中這一數值為34.7%。二者在[0,0.3]區間上分布差異較大,主要原因在于高鐵網絡存在著孤立子網,其中的節點全局可達性較差。

Pr為累計概率;d為度中心度;b為中介中心度;c為鄰近中心度

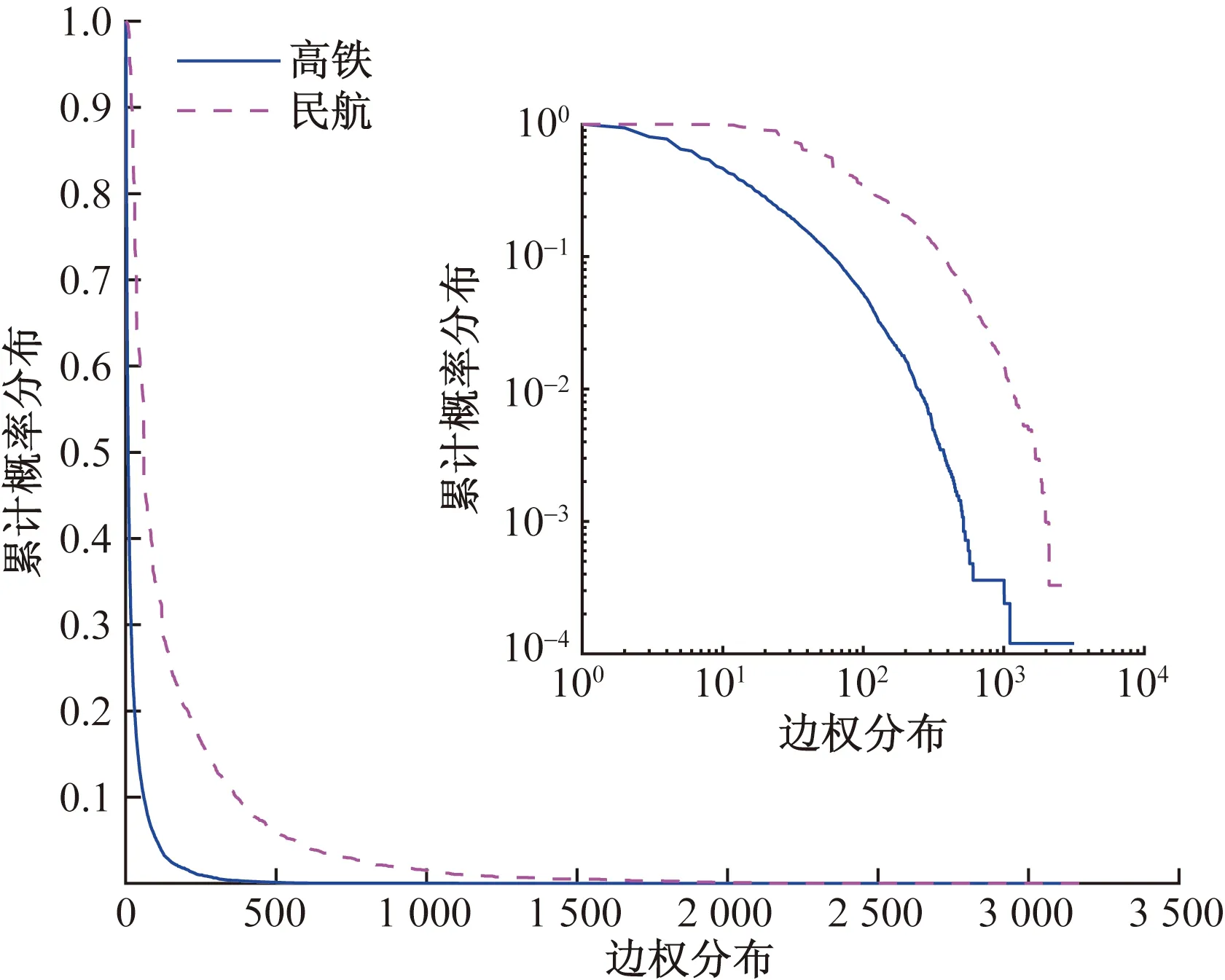

2.3 節點聯系強度分布異質性

城市間列車和航班的分布一定程度上揭示人口在交通網絡中的流動和分布特征。將節點間的列車或航班“流”定義為網絡連邊權重,通過計算加權網絡的基尼系數可以衡量高鐵或航班流分布的不均衡程度。高鐵和民航的基尼系數分別為0.688和0.609,意味著高鐵網絡流分布表現出更強的異質性。高鐵網絡節點間列車班次平均值為25,超過均值的節點對占比為22.9%;民航網絡節點間航班頻數為146,超過均值的節點對占比為26.4%。圖3在線性和雙對數坐標系中刻畫了城市間列車和航班流的累計概率分布,可以看出,典型的“長尾”特征。但二者的分布曲線在雙對數坐標系中無法用“直線”較好地逼近,因此,嚴格意義上講節點間高鐵列車和航班分布在整體區間上均不符合冪律特征。此外,還可以看出高鐵網絡流分布呈現更快速的下降趨勢,這也反映了其更強的聯系強度異質性。

Pr≥w,w為邊權分布

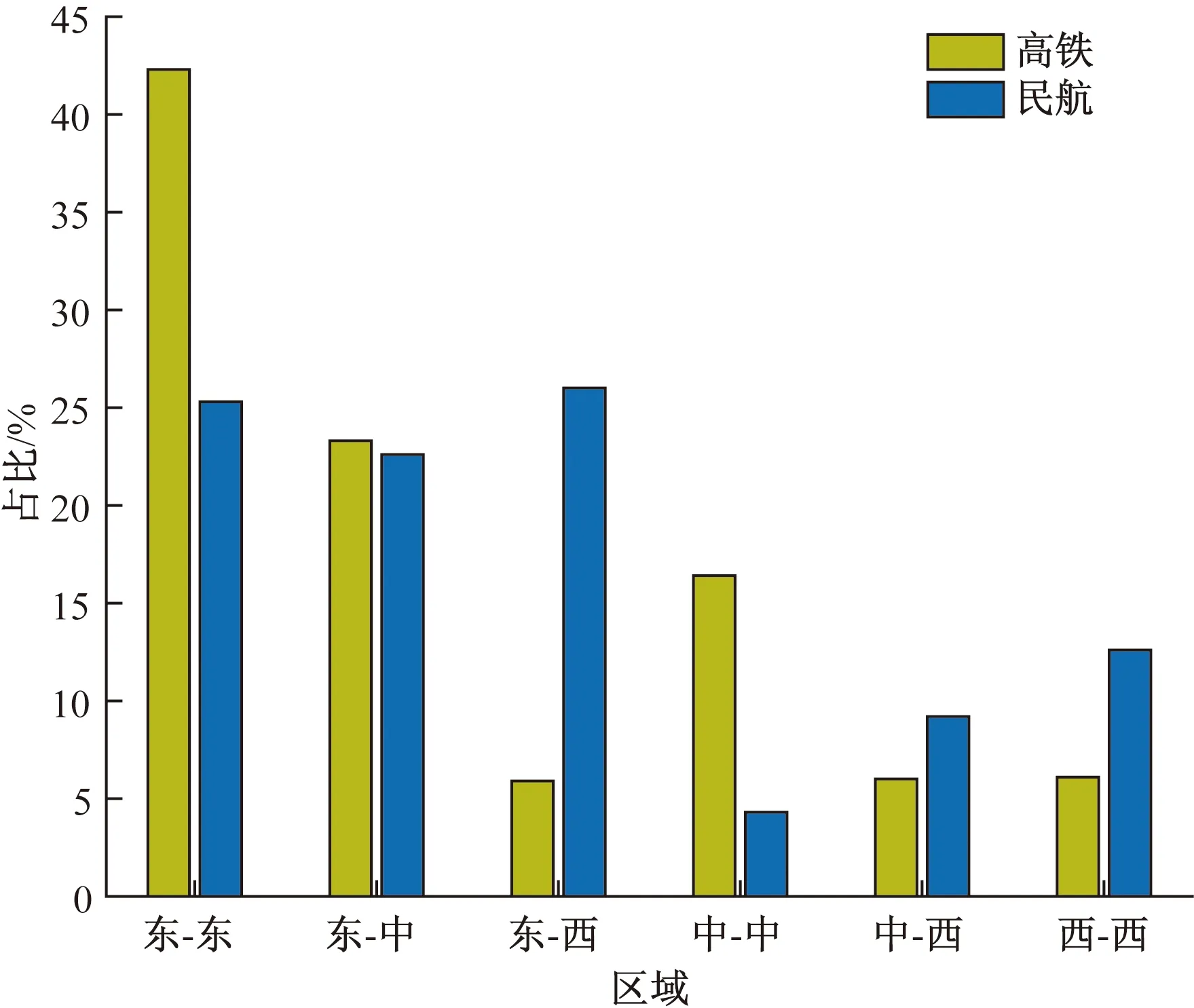

從東、中、西三大分區來看,高鐵和民航網絡的流聯系也表現出較大差異,如圖4所示。列車流主要發生在東-東、東-中、中-中部,占總流量的82%。盡管西部地區90個城市開通高鐵,占城市總數的34.7%,但是由于西部地區自然本底條件、人口、經濟發展等因素的影響,與西部地區相聯的列車流僅占18%,低于東部的71.5%和中部的45.7%。與高鐵不同,航班流主要發生在東-東、東-中、東-西部之間,占總流量的73.9%。民航網絡中與西部地區相關聯的航班流占比高達47.8%,中-中、中-西部地區間的航班流較少,分別為4.3%和9.2%。導致上述現象的主要原因在于:機場和航線的布局具有靈活的比較優勢,受地形地貌影響相對小,因此民航成為西部地區與外界進行快速聯系的經濟效益較高的交通方式。高鐵在中短途運輸上具有比較優勢,疊加中部地區的地理位置和地形地貌優勢,高鐵成為中部地區對外聯系所依賴的重要途徑。

圖4 高鐵列車和航班聯系地帶性分布

2.4 核心-邊緣結構

交通網絡核心-邊緣結構的判定采用數學圖論和關系結構的方法,將節點聚類為不同的組團,挖掘組團之間的關系[12]。基于節點的中心度、發出高鐵或航班數,采用K-means方法對節點進行聚類,挖掘其隱含的層級特征。根據節點在網絡的位置和功能將節點劃分為3組,分別將其定義為核心層、橋接層和邊緣層。

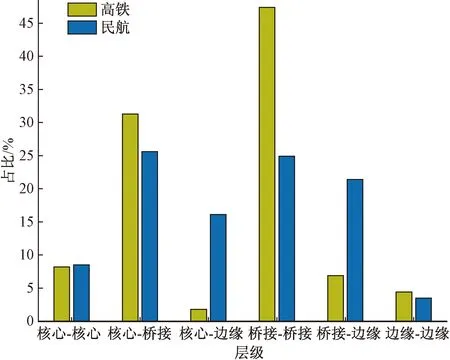

高鐵網絡核心、橋接和邊緣層分別包含20、146和93個城市,其中核心層主要包括北京、上海、南京、武漢、鄭州、杭州等全國和區域性的交通樞紐。民航網絡核心、橋接和邊緣層分別包含8、30和161個城市,其中核心層包括北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、西安和昆明。不同層次之間的流聯系比例如圖5所示,高鐵網絡中與橋接層相聯的列車流比例較高,民航網絡中與橋接、邊緣層相聯的航班流占比較高。具體而言,兩種交通網絡中核心-核心、邊緣-邊緣層之間的流聯系占比較為接近,高鐵網絡核心-橋接、橋接-橋接層的流聯系比例較民航高,而民航網絡中核心-邊緣、橋接-邊緣層間的流聯系占比更高。

圖5 不同層級之間“流”聯系分布占比

3 結論

作為綜合交通運輸體系的重要組成部分,不斷完善的高鐵與民航基礎設施在提高城際可達性、促進區域經濟發展、加強人口流動上發揮了重要作用。以2019年高鐵列車和航班時刻表數據為基礎,建立基礎網絡模型,對高鐵與民航網絡的拓撲結構特征進行比較分析。得出如下結論。

(1)高鐵和民航網絡具有較為接近的特征路徑長度和集聚系數,但高鐵網絡緊湊性更強。二者相比,高鐵網絡節點具有更好的連通性,而民航網絡中節點中轉作用更強、全局可達性更好。

(2)節點的中心度累計分布差異明顯,民航網絡中心度分布表現出更強的異質性。從宏觀格局來看,城市間列車和航班流分布均呈現不均衡態勢,其中列車流分布表現出更強的異質性。從地域來看,高鐵列車主要連接東、中部城市,民航航班流則主要分布在與東部相關聯的區域上。

(3)按照核心-邊緣結構對高鐵與民航網絡進行分層,發現高鐵網絡中與橋接層相聯的列車流占比較高,民航網絡中與橋接、邊緣層的相聯的航班流占比較高。從不同角度對高鐵與民航拓撲結構進行了系統的比較,為進一步構建合理的高鐵和民航運營網絡提供幫助。