外來紅樹植物拉關木在陵水新村港的群落特征

陳彧,程成,王鑫,饒丹丹,鐘才榮

海南省林業科學研究院(海南省紅樹林研究院),海南海口 571100

外來速生紅樹植物對葉欖李(Laguncularia racemosa),又名拉關木,屬于對葉欖李屬使君子科,是真紅樹植物的一種,中文名曾稱拉貢木,原產于墨西哥合眾國,廣泛分布于南美、西印度群島、百慕大群島、西非、以及佛羅里達沿岸[1]。為了執行國家林業局“948”引進項目“優良紅樹植物引進”[項目編號(96-4-33)(1996-2000 年)]任務,1999 年,中國林業科學研究院熱帶林業研究所的研究人員從墨西哥拉巴斯(La Paz)市首次引進拉關木[2],先在海南島東寨港種植,3 年開始開花結果,4 年大量開花結果,培育大量幼苗,再引種到廣東電白、福建莆田等地[3]。近年來,在廣東省、海南省和福建省等地相繼引進拉關木,將其作為造林樹種和景觀樹種。拉關木具有生長速度較快、樹高莖粗、適應能力強等特性,廣泛用作我國河口海岸帶紅樹林造林的先鋒樹種[4-5]。目前國內外對拉關木的研究主要集中在生物學特征[6-7]、繁育系統[8-9]、凋落物動態[5]、引種[4]、抗性[10]、化學物質成分[11-12]及化感作用等方面[13-14]。由于拉關木的速生快長特性,其引進是否會造成生態入侵的問題值得關注。

陵水新村港是一個潟湖型港口,口門伸向東南,對面有南灣半島(亦稱“獼猴島”)作天然擋風屏障,港內掩蔽條件很好,于2015 年新村港引種種植拉關木,目前尚未系統開展關于該區拉關木引種后的擴散能力及其入侵性方面的研究。為清楚掌握陵水新村港外來紅樹植物拉關木的擴散能力及其引種后產生的生態影響,該研究利用樣地抽樣調查與全面踏查相結合的方法,對陵水新村港拉關木的種群特征進行分析,以期為新村港紅樹保護及外來紅樹生態管理提供依據。

1 研究地區與研究方法

1.1 研究區概況

陵水新村港位于海南省陵水黎族自治縣的東南部,地理位置介于18°24′33.00″N~18°26′36.00″N,109°58′27.00″E~110°0′42.00″E之間,屬于典型的熱帶海洋季風氣候,日照時間長,氣溫高,降水多,季風與海陸風明顯,夏季長達9 個月,春秋季不分明,全年無冬天,年平均氣溫24.6℃,7 月份平均氣溫28℃,1 月份平均氣溫19.6℃。年平均降雨量1664.9mm,集中于夏、秋兩季,年平均降雨日數為28.7d。新村港為不正規混合潮型;以日潮為主,每月約有14d 為日潮,其余天數為不正規半日混合潮,半日潮的天數在一個月中占5d~14d 不等,最多13d;日潮時,一天漲潮時間12h~14h。

1.2 調查方法

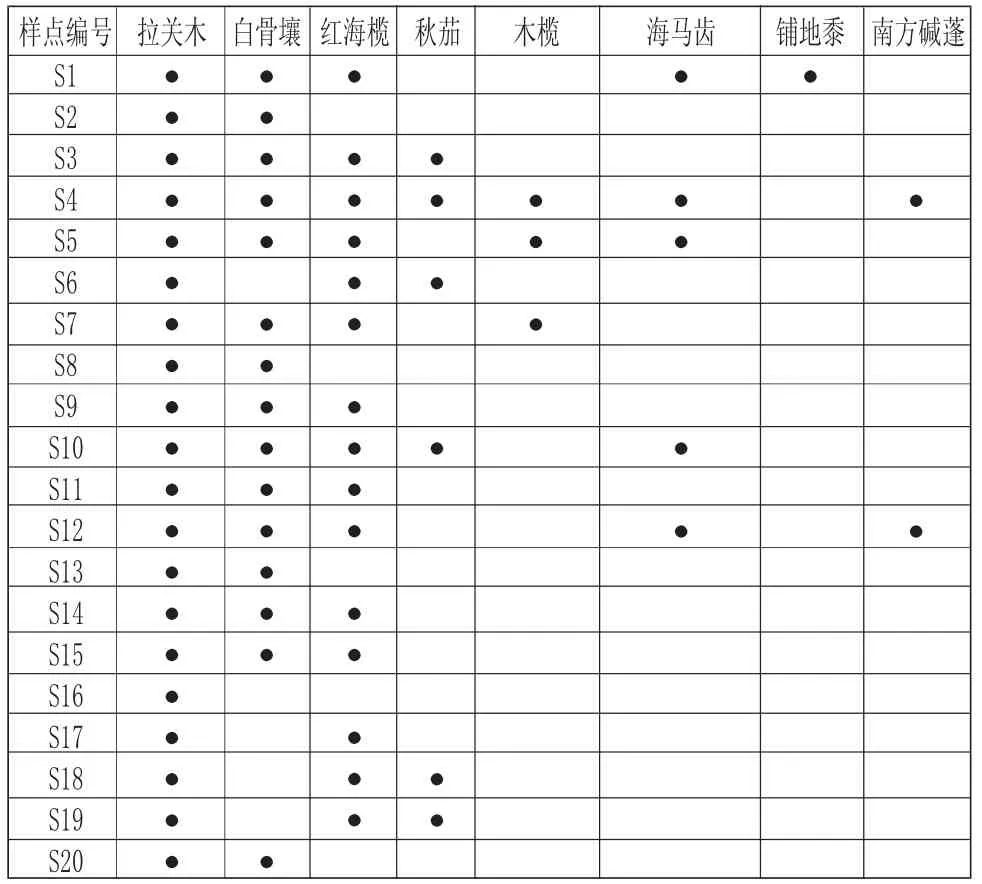

采用踏查法和樣方調查法。通過訪談,全面了解新村港內人工種植拉關木歷史記錄。在此基礎上,開展全面踏查,重點踏查人工種植區鄰近區域,人工種植區向外擴展繁殖體可能擴散的區域。期間利用奧維互動地圖對調查路線上發現的拉關木進行標記記錄。根據踏查發現拉關木生長情況為灌木,未形成喬木,根據踏查結果,在外來種分布區域隨機設置20個樣點進行調查,每個樣點設置4 個5m×5m 灌木層樣方,4 個1m×1m 草本層樣方。對每個調查樣方做好標記,對調查樣方的具體位置和特征進行調查,并且記錄植物種類、樹高、地徑。 樣方概況具體如表1 所示。

1.3 數據分析

群落組成:采用WPS Excel 記錄數據,統計物種數量,計算物種重要值,Shannon 指數(H),Pielou均勻度指數(E)。用SPSS 26.0 軟件進行鄧肯數據分析,數據以均值±標準差表示。群落徑級組成參考王伯蓀的五級劃分[15]。具體計算公式如下[16-17]:

重要值=(相對密度+相對頻度+相對顯著度)/ 3

式中,Pi是單個物種個體數在總個數中的比值,N 是群落中的物種數。

2 結果與分析

2.1 拉關木群落植物種類分析

新村港共有紅樹植物6 科8 屬8 種,灌木層主要植物有拉關木、白骨壤(Avicennia marina)、紅海欖(Rhizophora stylosa)、秋茄(Kandelia candel)和木欖(Bruguiera gymnorhiza),主要草本層有拉關木、海馬齒(Sesuvium portulacastrum)、鋪地黍(Panicum repens)和南方堿蓬(Suaeda australis)。研究區域紅樹植物物種組成簡單,群落結構單一。各個樣方群落中灌木層均有拉關木、白骨壤和紅海欖,但秋茄和木欖均不常見(表2、3)。因為拉關木、白骨壤和紅海欖為人工種植,會在種植期間剔除掉其他樹種,所以出現拉關木、白骨壤和紅海欖比秋茄和木欖多的現象。

表2 調查樣地物種分布Tab.2 Species Distribution in the Sample Plot

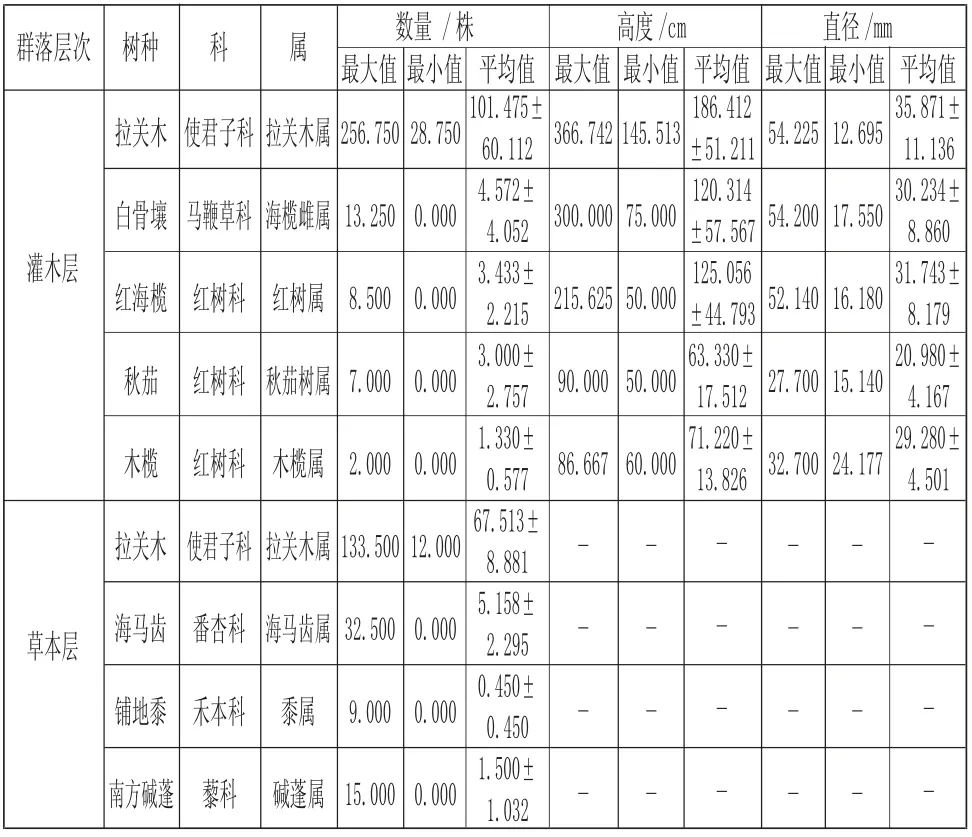

2.2 拉關木群落植物種類數量分析

陵水新村港紅樹林灌木層以拉關木為主,每個樣方的平均株數為101.475 株,平均高度為186.412cm,平均地徑為35.871mm,從平均標準偏差看都比較大,說明各個樣方中的拉關木的數量相差較大,長勢參差不齊,在群落調查時也偶有經級大的灌木,但均未超過5m(表3)。灌木層中偶有白骨壤、紅海欖、秋茄和木欖,每樣方平均株數分別為4.572株、3.433 株、3.000 株和1.330 株,平均株高分別為120.314cm、125.256cm、63.330cm 和71.220cm,平均地徑為30.234mm、31.743mm、20.980mm 和29.280mm(表3),可見白骨壤、紅海欖、秋茄和木欖的數量較少,秋茄和木欖植株矮小;草本層中也以拉關木幼苗為主,每樣方平均株數為67.513 株,而其他為少量的海馬齒、鋪地黍和南方堿蓬。

表3 新村港紅樹植物群落層次統計Tab.3 Hierarchical Statistics of Mangrove Plant Communities in Xincun Port

2.3 拉關木群落特征

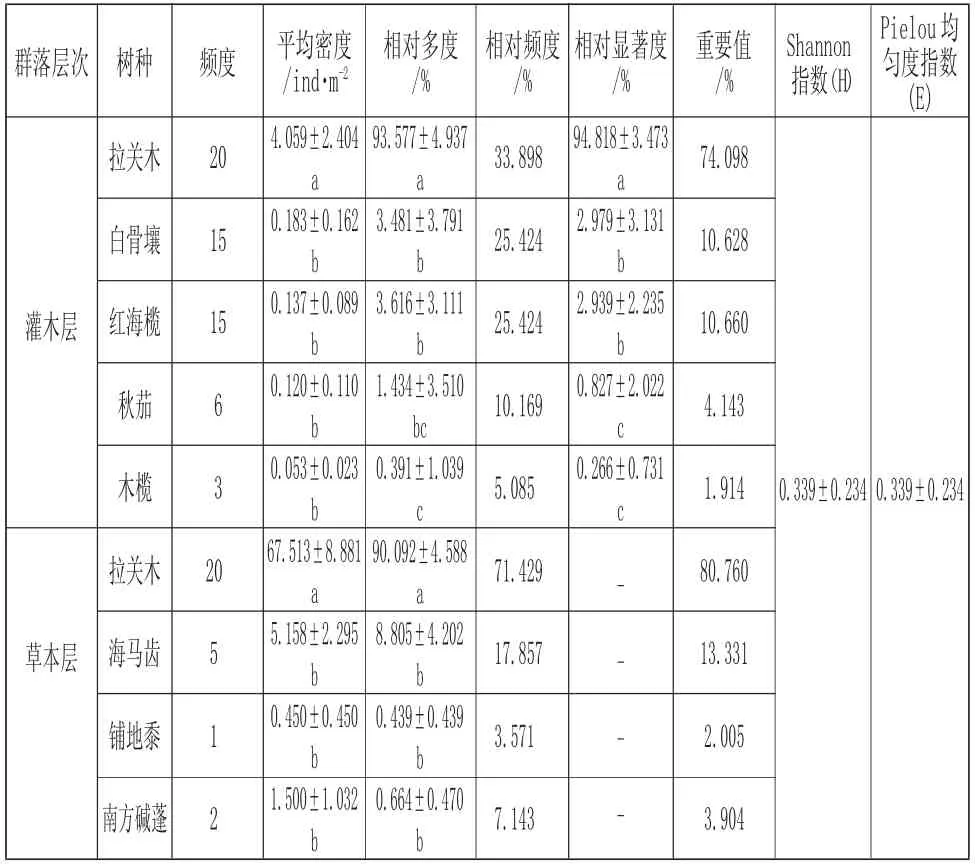

新村港紅樹林植物群落層次特征為灌木層和草本層中拉關木的相對頻度最高,分別為33.898%、71.429%,灌木層其次為白骨壤和紅海欖均為25.424%,最低的為木欖(5.085%),草本層其次為海馬齒,相對頻度17.857%,最低的為鋪地黍(3.571%)和南方堿蓬(7.143%)。灌木中拉關木的平均密度、相對多度、相對頻度、相對顯著度最大,分別為4.059ind·m-2、93.577%、33.898%、94.818%,并顯著(P<0.05)大于其他樹種。白骨壤、紅海欖、秋茄和木欖的平均密度分別為0.183ind·m-2、0.137ind·m-2、0.120ind·m-2、0.053ind·m-2,兩兩之間無差異顯著性。木欖的相對多度為0.391%,達到最小值,顯著(P<0.05)小于拉關木、白骨壤和紅海欖。白骨壤和紅海欖的相對顯著度分別為2.979%和2.939%,顯著大于秋茄和木欖的相對顯著度。草本層中拉關木的平均密度和相對多度達到最大值,分別為67.513ind·m-2和90.092%,并均顯著大于草本層其他樹種(表4)。

灌木層和草本層優勢種均為拉關木,其中草本層拉關木幼苗數量眾多,重要值分別為74.098%和80.760%,灌木層中秋茄和木欖的數量和頻度均小,并在重要值中表現出最小值,分別為4.143%和1.914%。草本層中鋪地黍和南方堿蓬的頻度分別為1 和2,重要值為2.005 和3.904,由此可見草本層中鋪地黍和南方堿蓬為鮮有物種(表4)。

表4 新村港紅樹植物群落層次特征Tab.4 Hierarchical Characteristics of Mangrove Plant Communities in Xincun Harbor

對在樣地S1<S20 所采集到的數據進行統計,發現各群落植物種類較為貧乏,物種豐富度為2<5種;整體 Shannon-Wiener 多樣性指數(H)為0.339,各群落H 值為0.000~0.842;整體Pielou均勻度指數(E)為0.366,各群落E 值為0.000~0.766。

3 結論與討論

3.1 結論

新村港拉關木群落內共有植物8 種,分屬6 科8 屬,群落結構相對簡單,總體呈現出以灌木為優勢的群落特征。灌木層主要植物有拉關木、白骨壤、紅海欖、秋茄和木欖,主要草本層有拉關木、海馬齒、鋪地黍和南方堿蓬。灌木層和草本層內拉關木的頻度(20、20)、平均密度(4.059ind·m-2、67.513ind·m-2)、相對多度(93.577%、90.092%)、相對頻度(33.898%、71.429%)以及相對顯著度(94.818%)均表現出最大值,群落H 值(0.339)和E 值(0.366)較低,拉關木為優勢種。

3.2 討論

在研究紅樹林濕地的學者和當地的紅樹林濕地管理者中存在兩種互相矛盾的觀點,一種觀點認為拉關木作為先鋒樹種對恢復濕地的植被是積極有效的,并且對有些鄉土紅樹林植物的生長還有促進作用;另一種觀點認為拉關木生長速度快、繁殖力強、具有很強的擴張性,對鄉土紅樹植物及群落構成威脅,具有潛在的入侵性[18]。

調查新村港拉關木群落20 個樣方內共記錄植物共8 種,灌木層和草本層中的拉關木在頻度(20、20)、平均密度(4.059ind·m-2、67.513ind·m-2)、相對多度(93.577%、90.092%)、相對頻度(33.898%、71.429%)以及相對顯著度(94.818%)均表現出最大值,為優勢樹種。總體上,拉關木群落Shannon 指數(H)和Pielou 均勻度指數(E)較低,反映了拉關木群落內拉關木占絕對優勢,降低了其他物種的重要性。

通過當地林業局了解到陵水新村港拉關木是在2015 年定植,拉關木群落現狀均為灌木和草本,調查發現拉關木植株形成分枝的高度較低,基本上均在50cm 以下,未形成喬木林,種植6 年后平均株高為186.412cm,平均年增長量僅為31.069cm,而Barnett 和Crewz 對拉關木育苗試驗表明,野外灘涂種植,其苗高的年增長量為60cm~75cm[19]。其可能是自然條件下的生長受氣溫、灘涂高程、光照環境因子限制,也可能是基因突變的原因限制其株高的增長[20]。

該研究地區的鹽度均在32.4‰~38.1‰之間,屬于高鹽地區,灌木和草本層中分布有大量、高密度的拉關木,由群落分析可見,拉關木有數量爆發趨勢,這與王炳宇[21]等人發現拉關木在東寨港北部鹽度較高的地區生長好,并有明顯數量增加趨勢的結論一致,證實了拉關木更適應高鹽地區[21]。此外,外來紅樹植物拉關木由于幼苗根部生長速度快、根冠長度比大,在潮灘水動力和沖淤擾動條件下更穩定,且成活率高,其幼苗在定居早期階段抗波浪擾動和泥沙侵蝕的能力比較強,擁有更高的種群更新和擴張潛力[22-23]。這也可能是外來紅樹植物表現出優勢種的其中一個重要原因。

在日本中部關東平原矮林的物種多樣性恢復中,通過“從數量到質量”上的轉變,尤其是構建群落的物種多樣性,選用鄉土樹種造林,采取并多樹種、復層種植的造林模式,較快地實現了群落物種多樣性的恢復[24]。李皓宇等[25]針對粵東地區紅樹林恢復重建提出了人工多物種造林或殘次、低矮純林的改造方式,之后王秀麗研究也發現拉關木人工林能與鄉土紅樹植物種各占據自己的生態位共存[20]。針對新村港地區的紅樹植物建議可以采取間種鄉土紅樹植物以增加植物的多樣性,從而在群落物種多樣性以及構建中起到關鍵性作用。