非遺資源在珠寶設計中的時尚化實現路徑研究

李詹瞡萱

(廣西藝術學院,廣西南寧 530022)

聯合國教科文組織對于“非遺”的定義是一個廣泛的概念,非物質文化遺產(intangible cultural heritage)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。從這個定義中可以看到,非遺資源涉及的面很廣泛,具有相當豐富的內容,能夠成為首飾設計的重要靈感來源。非遺具有豐富性、獨特性和多樣性的特點,它所呈現的差異化是世界文化多樣性的原因之一[1]。近十年,對于非遺進行生產性保護的觀點在學界得到了廣泛的認可[2],但生產性保護并不止于非遺本身技藝或物品的傳承,也可以將之作為設計資源,在其他品類的產品中進行保護和傳承。

由于非遺產生的時代環境和生產生活條件與當代有很大區別,部分非遺已經不具備在當代復興的土壤,但任其消失在歷史長河中或靜默地陳列在博物館櫥窗里,都非常遺憾。這些非遺是曾經鐫刻在我們文化中的DNA,即使不能使其原樣復興,亦可提取其文化內涵和意象基因,成為其他產品的設計靈感和靈魂,進而以另一種形式融入當代生活,得到活化的傳承[3]。在我國現代珠寶設計中,普遍以自然元素和幾何元素作為設計創意的出發點,對非遺資源的關注度不夠,有些設計師自發進行了設計實踐而沒有進行理論梳理。該文試圖探討非遺資源與珠寶首飾設計時尚化之間的關系,以及如何實現非遺資源在珠寶首飾設計中的時尚化。

1 非遺資源的時尚可行性

非遺和時尚之間看似橫亙著巨大的時間鴻溝,但實際上非遺資源不但可以成為珠寶時尚設計的靈感來源,甚至有著成為奢侈品的天然潛質,主要表現在以下幾點。

1.1 非遺資源具有傳承性

非遺無論是表演、技藝、實物、場所,一般都具有悠久的歷史,在一定群體中具有廣泛的認知認可度,而具有廣泛認知基礎的元素是流行時尚的基石。非遺資源的歷史傳承性決定了它具有天然的群眾基礎,如廣西的壯錦、南京的云錦、蘇州的刺繡、北京的京劇、農歷的二十四節氣等,都經歷了長期的歷史積淀,在中華文化圈中具有較高的認知度。時尚珠寶設計將這些元素加以應用,能夠迅速廣泛地被識別和傳播,而不必花費大量時間去做宣傳和說明,為時尚潮流的形成提供了天然的群眾基礎。

1.2 非遺資源具有辨識度

表演、技藝、實物和場所之所以能夠成為非遺,很重要的一個原因是這些元素有著明顯區別于其他表演、技藝、實物和場所的特別之處,具有較高的辨識度。比如,京劇和其他劇種相較,在服飾、臉譜等方面有著明顯的自身特點;蘇繡在刺繡針法上有著特殊的技巧,云錦的織造過程非常復雜,壯錦的花紋有著特別程式化的裝飾美感;二十四節氣是中國獨有的歷法方式;正是這些獨特之處使之成為非遺。珠寶設計時尚化的重要指標是有辨識度的設計元素,將之與其他珠寶區別開來,非遺資源恰好可以提供大量經過長期歷史篩選具有獨特辨識度的元素,成為珠寶設計的靈感來源。近年在“新國潮”的風潮下,許多珠寶首飾設計師自發地向傳統汲取養分,將中國傳統元素作為設計靈感,但像云紋、回紋、如意等傳統元素因為應用得非常廣泛而缺乏了辨識度,將目光投向更為豐富的非遺資源可以使珠寶設計擁有更多具有辨識度的設計元素。

1.3 非遺資源具有稀缺性

非遺資源雖然經過了歷史的長期積淀,但面臨工業生產和都市生活的沖擊,很多在當代日漸式微,這也是需要大力保護非遺的原因所在。非遺的式微,卻使之無意之間成為了一種“稀缺”的資源。因為能聽懂京劇的人越來越少,京劇變得高雅而神秘;因為蘇繡極其精細費時,成為了奢侈的工藝品種;因為云錦的織造極為困難,從誕生之時起就是昂貴的極品布料;因為壯錦獨特的紋樣,成為了少數民族地區特色織物品種;因為現代化的天氣預測和農業耕作形式,使得節氣歷法漸漸遠離生活。這些與日常生活不那么接近的元素,有一種天然的“陌生感”,大家知道它,但又不熟悉它,始終蒙著一層神秘的面紗,非常適合用于作為時尚設計元素。將非遺資源尤其是一些費時費力的純手工技藝應用于設計,很容易將營造出產品的稀缺性,甚至天然具有奢侈品的特征。

2 非遺資源在首飾設計中的應用前景

2.1 豐富拓展首飾設計的主題

現代珠寶首飾設計的主題以自然元素(動物、植物、昆蟲)和幾何元素(點、線、面)的組合變化為主要來源,經過了百余年的發展,已經趨于成熟。在當代首飾(亦可稱為觀念首飾)的領域,設計的靈感來源不拘一格,重在表意,但因其材質上普遍的去貴重化傾向,使其很難具有珠寶的價值感,而只能稱之為“首飾”。而以價值感作為主要設計訴求的珠寶,設計母題長期被束縛在自然元素和幾何元素中,需要新鮮的設計母題進行內容上的拓展和豐富,非遺資源可以從諸多方面給珠寶設計新的啟示。非遺資源中蘊含了許多豐富的文化內涵和隱喻,經過提取與轉化可以形成具有普遍意義的符號元素或象征形象,為大眾普遍認知和樂于接受[4],將這些元素和符號應用在珠寶設計中,能夠極大拓展設計的母題范圍。

2.2 活化傳承非遺資源

非遺資源對于珠寶設計不僅是單向給予的關系,通過珠寶的語言對非遺進行再設計,也是活化傳承非遺的一種路徑。許多表演、技藝、實物和場所成為非遺的重要原因是其已淡出了現代生活,活化傳承需要使其重新進入現代生活并為大家所喜愛,珠寶是非常合適的一種載體。珠寶設計能夠將各種文化符號轉化成便于佩戴的具體形象,并以黃金、鉆石、翡翠、紅寶石、藍寶石等貴重材質加以表現,成為時尚單品,使更多的人能夠認知、喜愛、傳播非遺。

2.3 有機融合傳統和現代

由于珠寶在材質上具有天然的高價值感,被制作成珠寶的圖案,形象會被佩戴者、收藏者特別珍視,非遺資源應用于珠寶設計可以有機地將傳統和現代融為一體。精心提煉的非遺元素,經過珠寶設計師的設計后,以現代的時尚設計語言呈現,能夠在傳統和現代之間架起一座橋梁。

3 非遺資源在珠寶設計中時尚化的應用案例

非遺資源涵蓋的范圍非常廣泛,小到一塊地磚,大到一種審美風格,都能夠成為時尚珠寶設計的靈感來源。世界一線珠寶品牌在這方面做了一系列成功的探索,寶格麗、卡地亞、梵克雅寶等,從非遺建筑、手工藝品和表演技藝中汲取養分,成就了各自品牌具有辨識度的著名系列。事實證明,非遺資源不僅可以為時尚珠寶設計所用,并且具有強大的生命力,時尚珠寶設計和銷售的過程,即是對非遺元素的活化傳承。

3.1 寶格麗Diva's Dream、Parentesi 系列

寶格麗括號(Parentesi)系列的設計靈感來源于古羅馬人行道接縫的碶口,這種括號形的碶口源自2000 多年前的古羅馬人行道磚石連接方式:模塊化的磚石相鄰兩塊設計為一塊凸起,一塊凹陷,凸起與凹陷之處恰好可以如拼圖一般緊密契合,接縫處呈現出弧形,這種鋪磚方式在羅馬的歷史老城區人行道上頻頻呈現,成為一種獨特的符號。寶格麗1982年將這種碶口引入高級珠寶設計,并在隨后的改良中使用鏤空造型突出圓弧,發展出了包括吊墜、戒指、項鏈等的Parentesi 系列。寶格麗女神之夢(Diva's Dream)系列設計靈感則來源于古羅馬卡拉卡拉浴場地磚上彩色馬賽克圖案拼出的扇形。卡拉卡拉浴場以其建造者卡拉卡拉皇帝名字命名,是古羅馬最奢華的浴場,建于公元211—217年,整個浴場占地約16 萬km2,可以同時容納近2 000 人,除了浴室還有運動場、圖書館、小劇院等,規模相當于一個小型的城鎮。歷經千年,卡拉卡拉浴場雖已繁華不再,但馬賽克地磚色彩依舊,寶格麗汲取了地磚上狀如裙擺的特殊扇形,簡潔流暢,以黃金、鉆石、瑪瑙等鑲嵌成簡潔流暢的吊墜、耳環、戒指,成為了最受歡迎且具有標志性的系列(見圖1、圖2、圖3、圖4)。

圖1 羅馬人行道地磚接縫碶口

圖2 寶格麗Parentesi 項鏈

圖3 卡拉卡拉浴場地磚

圖4 寶格麗女神之夢系列

3.2 卡地亞Tutti Frutti 系列

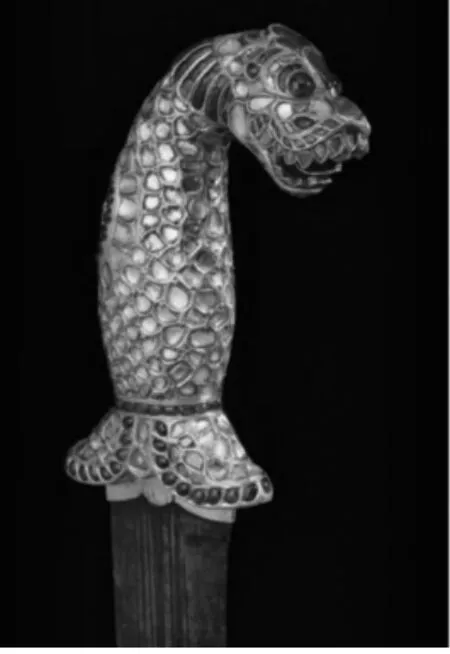

卡地亞的設計靈感不僅來源于法國本地,也時常帶有異域風情,水果錦囊(Tutti Frutti)系列即是卡地亞從印度裝飾藝術和傳統工藝中汲取了養分。1911年卡地亞家族創始人的孫子雅克·卡地亞為出席杜爾巴宮廷宴會前往印度,被印度莫臥兒王朝雕刻風格和當地手工藝品所吸引,將寶石雕刻應用于高級珠寶,一改歐洲高級珠寶大量使用刻面寶石的面貌,在此后,卡地亞形成了一種具有異域風情的獨特風格。在水果錦囊系列中,卡地亞大膽使用了具有濃郁印度風情的鮮艷配色,將藍、綠、紅3 種高飽和度的色彩同時用于一件珠寶,并且將藍寶石、祖母綠、紅寶石雕刻成葉片、漿果、花蕾,成為了卡地亞最具標志性和辨識度的高級珠寶系列(見圖5、圖6)。

圖5 莫臥兒帝國珠寶刀柄

圖6 卡地亞水果錦囊項鏈

3.3 梵克雅寶Ballerina 系列

芭蕾舞伶(Ballerina)作為梵克雅寶最為著名的系列之一,是珠寶設計與舞蹈技藝結合的典范。Louis Arpels 對舞蹈非常熱愛,首款芭蕾舞伶胸針誕生于20世紀40年代的紐約,其侄兒Claude Arpels移居紐約后邂逅紐約芭蕾舞團創辦人George Balanchine 延續了梵克雅寶與芭蕾的緣分。兩人對芭蕾舞和寶石都傾注了極大熱情,George 以祖母綠、紅寶石、鉆石為靈感創作了著名芭蕾舞劇《珠寶》,梵克雅寶則推出了更多芭蕾舞伶系列的高級珠寶,并成為其最具標志性的元素。以珠寶為載體,梵克雅寶將芭蕾舞藝術帶入了時尚界,芭蕾舞的舞姿和舞服造型又反過來為梵克雅寶提供了源源不絕的設計靈感,二者相輔相成,互為促進(見圖7、圖8)。

圖7 芭蕾舞表演

圖8 梵克雅寶芭蕾舞伶胸針

4 非遺資源在珠寶設計中時尚化的應用原則

非遺資源應用于珠寶設計,使之具有時尚感從而適應當代生活,需遵循一定規律,主要體現在以下幾點。

4.1 活化傳承

非遺資源能夠成為珠寶設計的設計源泉,變成時尚的流行符號,在轉化的過程中跨越時空使即將湮沒在歷史長河中的非遺表演、技藝、實物、場所又得到了另一種形式的復活。隨著當代的消費升級,在新的生活方式和消費理念下,消費者對工藝設計和工藝質量提出了更高的標準和要求[5],這也對非遺在珠寶設計中的時尚化設計提出了新的課題。在傳承過程中,最重要的原則是將非遺資源進行現代化的時尚設計時,不能生搬硬套。非遺的符號和文化內涵可以作為設計的起點,但絕不是終點,活化傳承是在繼承中有所發展而不是原樣照搬。

4.2 結合實際

隨著非遺回到生活,“見人見物見生活”的理念深入人心[6],這就要求非遺資源的再設計需要結合當下生活實際。非遺資源在珠寶設計中的轉化需要融入當代生活美學,準確定位自身價值,讓非遺元素能夠活在當下,成為現實生活的一部分。非遺資源融入現代珠寶設計必然要求以現代生活特點為基礎,充分考慮消費者通勤、社交、旅行等生活場景,在珠寶的形式、體量、價格等方面進行認真考量,使之適應特定的消費語境和使用場合。

4.3 關注年輕群體

非遺資源應用于珠寶設計要充分關注年輕消費者群體的需求,通過研究年輕消費者的文化、興趣、消費行為模式,在此基礎上將非遺元素通過現代設計方法進行解構和重構,才能設計出適合他們的時尚珠寶。當年輕人喜愛并愿意購買,非遺元素才能通過珠寶在當代得到傳承和復興,如果僅僅只是原樣照搬傳統元素,很難獲得年輕消費者的認可,畢竟能夠成為非遺的表演、技藝、實物、場所都來源于與現代生活差異很大的時代。因此,年輕消費者對于用非遺元素進行再設計的珠寶是否認可,很大程度上決定了設計的成敗。

5 非遺資源在珠寶設計中的時尚化應用途徑

要使非遺資源在珠寶設計中時尚化,不能原樣照搬非遺元素,而要以適合于珠寶設計的語言進行解讀和重構,抽取非遺元素中的適當部分進行再設計,以解構、嫁接、隱喻等方式將之融入到現代珠寶設計中并使之具有時尚感。

5.1 解構

非遺元素因為很多已經遠離當代生活,原封不動地將之應用于珠寶首飾設計很難獲得較好效果,但通過解構方式去解讀,將蘊含了非遺文化內涵的各種元素進行解構和重構,則能取得較好的效果。比如上文提到的卡拉卡拉浴場,寶格麗在解讀這個宏大的千年浴場時,只選取了其中非常不起眼的馬賽克地磚元素,將其進行解構提煉,提取了地磚扇形的曲線,并在此基礎上做延伸設計,形成了一個內容豐富的系列。因此,非遺元素應用于珠寶設計,不需要求大求全,可以從微小的點入手,以小中見大的方式表現和傳承非遺文化內核。

5.2 嫁接

有部分非遺技藝本身具有現實的可用性,能夠直接將其應用于珠寶首飾設計。比如前文提到過的壯錦、云錦,包括少數民族地區的繡片或其他小型的手工藝品,都可以直接與珠寶首飾進行嫁接,既能夠豐富珠寶的表現形式,也能使這些非遺技藝提高溢價。這些非遺手工藝品搭載在珠寶之上進行設計和銷售,能夠更好地體現出時尚感,使之得到更廣泛的傳播,是對非遺技藝活態傳承的極佳路徑。

5.3 隱喻

有些較為抽象的非遺資源,比如二十四節氣等,沒有固定的具體形象,但是能夠抽取相關元素進行設計,通過隱喻的方式應用于珠寶首飾設計。比如滿綠的葉片代表立夏,金黃的葉片代表立秋,青蔥的麥苗代表春分,飽滿的麥穗代表秋分,這些設計元素本身雖較為常見,但賦予了節氣意蘊之后,能增添珠寶本身的文化內涵,使之獲得更具生命力的表達。

6 結語

非遺資源作為人類歷史上的優秀文化基因,在面對著時代的蕩滌時,很多面臨著失傳的風險,如何將這些優秀資源進行保護是學界一直討論的話題。能夠復興各項非遺本身固然很好,但有些非遺在當代已經不具備復興的可能,嘗試以其他產品作為載體,將非遺資源的DNA 進行再設計和再創作,使之成為能夠適應當代生活產品的文化靈魂,也不失為一種保護的路徑。將非遺元素融入現代珠寶設計,經過世界一線珠寶品牌的長期實踐具有現實的可行性。但在實施過程中,需要注意不能生搬硬套,而要進行有機的融合,方能設計出即有非遺文化內涵又具有現代時尚感的珠寶。