華彩序章:聶耳的故鄉(xiāng)歲月

如果被定為《中華人民共和國國歌》的《義勇軍進(jìn)行曲》是作曲家聶耳人生的華彩樂章,那么,走出云南之前,聶耳在云南的生活歲月,就是他人生華彩的重要序章。

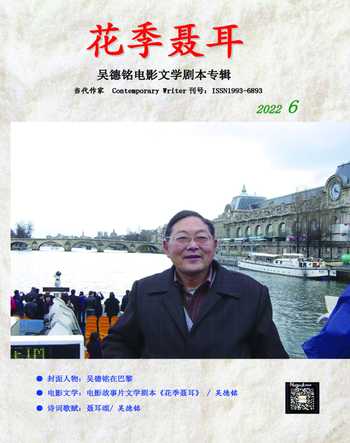

資深劇作家吳德銘的電影劇本《花季聶耳》所表現(xiàn)的聶耳生活正是這樣,因此,收到作者發(fā)來的文稿信息,引起了我極大的好奇心和閱讀興趣。因?yàn)椋詡ゴ蟮娜嗣褚魳芳摇⒅腥A人民共和國《國歌·義勇軍進(jìn)行曲》的作曲者聶耳為創(chuàng)作對象的作品真不算少,司空見慣的寫法,當(dāng)然伴隨著國歌那雄壯、激越的旋律,寫聶耳的愛國熱情與民族情懷,重點(diǎn)記述他在上海參加左聯(lián)、參加各種進(jìn)步的文化活動的事跡,將他的個人追求、藝術(shù)生涯與民族的困獸猶斗、祖國的艱難時世結(jié)合起來,融為一體,寫出英雄的民族、英雄的時代里成長起來的英雄的人民藝術(shù)家的風(fēng)采。眼下這部電影劇本——《花季聶耳》,顯然不同于這些寫作視點(diǎn),而聚焦聶耳的少年時代,展示人民音樂家聶耳的成長經(jīng)歷,這不能不說,擅長于描寫人物、塑造典型的老作家吳德銘在選材方面,是立志出新、別出心裁的。

新就“新”在避開尋“高度”、找“亮點(diǎn)”的慣常描寫角度和一般塑造方法,去寫似乎不“高”、不“大”、不“上”的聶耳少年生活——在細(xì)膩、平實(shí)、尋常的生活場景與社會環(huán)境中展示、鋪敘人民音樂家聶耳的“前史”。為什么這么做?又怎樣在平實(shí)敘寫中蘊(yùn)含噴發(fā)的能量,在尋常鋪墊中累加后來的峭拔,在看似偶然的事件中埋藏必然的種因……我也許可以試著猜想一下吳德銘先生的寫作思路,看看他的切入角度和構(gòu)思特色。

聶耳當(dāng)然是中國的聶耳,但首先是云南的聶耳。所以,對于云南這方水土養(yǎng)育的音樂奇才聶耳來說,云南人最有發(fā)言權(quán)。所以,20世紀(jì)90年代,云南省女作家陳佳光為昆明兒童藝術(shù)劇院創(chuàng)作了兒童音樂劇《小小聶耳》,就顯現(xiàn)了云南人寫聶耳的地域文化優(yōu)勢:風(fēng)土人文、鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情、特殊的音樂藝術(shù)土壤、狼窺虎伺的中國南疆大門等等,構(gòu)成了獨(dú)特社會環(huán)境,給了聶耳獨(dú)特的成長養(yǎng)分。23歲就不幸溺亡于日本的聶耳,18歲前,除了短暫離滇的從軍生活外,基本上就是在云南昆明的讀書、生活、成長的。陳佳光和吳德銘前后兩位編劇不約而同地選取這一段時光去展示聶耳的生命內(nèi)容,顯然是出于同樣的價值認(rèn)知和理性判斷:早年生活對一個音樂奇才、民族英才的性格養(yǎng)成、“三觀”基礎(chǔ),具有奠基性影響。我贊賞他們的這種題材取舍眼光,也認(rèn)同他們的這種判斷。

如果說,陳佳光的視點(diǎn),更多聚焦在云南的民間音樂、地域文化對聶耳作為音樂家的熏陶性影響,對后來的人民音樂家聶耳所形成的藝術(shù)特色與所具有的民生意識,都潛移默化地發(fā)生了作用;那么,吳德銘當(dāng)然也注意到了聶耳成長經(jīng)歷中滋養(yǎng)他的這一重要的文化資源。但是,吳德銘沒有在音樂藝術(shù)的層面上停留和深入,而更多矚目于聶耳“人民音樂家”身份的“人民性”的早年思想素養(yǎng)積累與少年情感內(nèi)容發(fā)酵。陳佳光的《小小聶耳》“由耳入心”,花了大量筆墨去“復(fù)活”在聶耳的耳畔回旋過、心底流淌過、血液里沸騰過的旋律,劇作追求的是“既養(yǎng)耳又養(yǎng)心”的藝術(shù)效果。吳德銘的《花季聶耳》,植入中華民族正在經(jīng)歷的“千年未有之大變局”歷史背景、社會環(huán)境和生活場景,人文視野顯得更加波瀾壯闊,社會時局顯得更加波濤洶涌。在這樣的生活舞臺上,聶耳的成長經(jīng)歷,就有了更加復(fù)雜多樣、沉重厚實(shí)的社會內(nèi)容。讀者或者觀眾會看到,中國大變革大革命的時代風(fēng)云、中國共產(chǎn)黨云南省委的一些著名領(lǐng)導(dǎo)者、先驅(qū)烈士的身影、帝國主義殖民者的魔影、從安南延伸到云南、直抵昆明掠奪中國資源的吸血管道——滇越鐵路,底層社會飽受欺凌、民不聊生的慘況,還有,作為“中國少年”的邊疆學(xué)生聶耳心中構(gòu)建的“少年中國”的憧憬……這一切,為的是編織起影響聶耳世界觀、人生觀、價值觀生成的感性意象。耳畔聽到的,是勞苦大眾的嗟嘆;眼里看到的,是底層民生的苦難;胸中翻涌的,是難以遏制的不平的吶喊!具有這樣生活觀察和人生理解的音樂家,想要“為藝術(shù)而藝術(shù)”都難。這就是為什么,走出云南、到了上海的聶耳,短短幾年間,就迅速成為中國共產(chǎn)黨文化文員會(文委)領(lǐng)導(dǎo)下的積極分子、骨干藝術(shù)家,并于1933年經(jīng)由著名戲劇家田漢介紹加入中國共產(chǎn)黨,成為以為共產(chǎn)主義戰(zhàn)士的內(nèi)在原因。編劇吳德銘發(fā)掘并突出了這種必然性。“花季”之后,是“果季”。“花”與“果”之間,有內(nèi)在的規(guī)定性與發(fā)展的邏輯性,這是吳德銘的劇本《花季聶耳》在寫作時格外用力、突出表現(xiàn)的內(nèi)容。

為著《花季聶耳》的評論文字,特地再度踏勘了聶耳故居,閱讀了大量相關(guān)材料,翻看自己早年寫的《田漢評傳》(重慶出版社1998年10月)的相關(guān)章節(jié),重溫田漢和聶耳合作《義勇軍進(jìn)行曲》的歷史事件。尤其是,找來468頁的《聶耳日記》(大象出版社2004年4月)仔細(xì)閱讀,試圖獲得聶耳“花季”更實(shí)在具體的內(nèi)容。從1926年6月1日起,到1935年7月16日戛然而止,日記承載了聶耳從14歲到23歲之間生活籌劃、學(xué)習(xí)安排、情感狀態(tài)記錄的生命獨(dú)白。這種自言自語,應(yīng)該說,再真實(shí)不過了。但是我發(fā)現(xiàn),日記中,雞毛蒜皮的瑣事,同學(xué)過往的痕跡,日常情緒的漣漪,記得非常具體細(xì)致,還有青春期的躁動、煩悶、任性、自律、自省、自警、自促、自我期許、自我設(shè)計(jì)……感受這些情感溫度,觸摸這些思緒紋理,讓研究者看到聶耳真實(shí)可感的少年、青年生活內(nèi)容和情感方式。尤其是在上海明月歌舞團(tuán)當(dāng)演員、在百代唱片公司當(dāng)音樂編輯、參加電影和歌劇的創(chuàng)作排演活動,留下了珍貴的史料。

但是,日記也給研究者留下了大片的補(bǔ)白空間和想象余地,譬如讓他蜚聲中外、譽(yù)滿全球的《義勇軍進(jìn)行曲》的作曲一事,居然在他的日記里找不到一星半點(diǎn)兒的痕跡;《風(fēng)云兒女》的編劇、《義勇軍進(jìn)行曲》的作詞、他最重要的合作者、也是他的革命引路人、入黨介紹人田漢,在日記當(dāng)中只有兩三處輕描淡寫地提及名字;還有,他在“左聯(lián)”組織中的活動,他在中國共產(chǎn)黨“文委”領(lǐng)導(dǎo)文化工作安排里承擔(dān)的任務(wù)內(nèi)容,甚至他光榮加入中國共產(chǎn)黨組織的人生大事,統(tǒng)統(tǒng)了無痕跡。倒是田漢領(lǐng)導(dǎo)的“南國社”的戲劇家鄭君里、陳白塵、音樂家任光,還有中國音樂劇的先驅(qū)者黎錦暉等人,出現(xiàn)的重復(fù)率極高。明月歌舞團(tuán)的男女演員們?nèi)缤跞嗣佬置谩⒔鹧娴龋锹櫠沼浿械某?汀2簧僦袊F(xiàn)代史上的文化名人,都有記載錄入。最切近的朋友、戰(zhàn)友,反倒較少、極少出現(xiàn)。

那么,在“人民音樂家”形象的書寫當(dāng)中那些常常被提及的最重要的內(nèi)容、那些高光點(diǎn)為什么沒有記載?為田漢編劇的《風(fēng)云兒女》插曲《義勇軍進(jìn)行曲》(田漢)作詞譜曲的事情,也沒有提及。細(xì)節(jié),是夏衍等當(dāng)事人事后回憶中提供的。這些情況,顯得十分蹊蹺。

1935年,因?yàn)槭艿絿顸h當(dāng)局的密切關(guān)注,已經(jīng)有了危險。他的引路人、入黨介紹人田漢也已經(jīng)被嚴(yán)密監(jiān)視,不久后被捕,關(guān)押于南京。實(shí)際上,《義勇軍進(jìn)行曲》的合作,應(yīng)該是之間與田漢有過口頭約定,詞作者田漢與曲作者聶耳,后來都沒有見面。歌詞是田漢寫在一張香煙內(nèi)包裝錫箔紙上,后來由夏衍轉(zhuǎn)交的。但是,田漢和聶耳當(dāng)時已經(jīng)沒有再見面。由于田漢在南京被拘,而聶耳已經(jīng)被通緝,中國共產(chǎn)黨組織安排他離開上海,離開中國。取道日本去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)深造音樂藝術(shù)。孰知此一去,竟然成為一個天才音樂家的意外,一去不回……《聶耳日記》永遠(yuǎn)定格在意外發(fā)生的前一天,聶耳再也沒有機(jī)會一如往常補(bǔ)記日記,補(bǔ)充那些“余地”,填補(bǔ)那些“空白”。

但是,為什么出現(xiàn)這種“重大事件”缺失的情形?合理的推測是,聶耳1930年到上海,即刻投入了火熱的斗爭生活,投入的是中國共產(chǎn)黨的地下文化委員會領(lǐng)導(dǎo)的文藝工作內(nèi)容。此前,在云南生活之時,1927年蔣介石“四·一二”事變?yōu)闃?biāo)志的國共兩黨合作的破裂,白色恐怖已經(jīng)在中華大地蔓延。云南形勢嚴(yán)峻,耳濡目染,對環(huán)境的觀察和對形式的判斷,聶耳應(yīng)該是心中有數(shù)的。參加左翼文化運(yùn)動進(jìn)而加入黨組織,成為中國共產(chǎn)黨的文化戰(zhàn)士,日常生活中的謹(jǐn)言慎行,就成為地下黨成員的聶耳的生活本能了。有一些細(xì)節(jié)特別值得注意:《聶耳日記》中多次記載,他在明月歌舞團(tuán)女團(tuán)員同事們,特別有相互搶奪日記閱讀的嗜好,聶耳的日記就是經(jīng)常性的搶奪目標(biāo)。那么,黨的機(jī)密,工作內(nèi)容,重要事情,絕不出現(xiàn)在日記中,就是可以理解的了。所以,日記承載心思的碎碎念,日常的瑣瑣事,感覺就是,留給后人看了20世紀(jì)30年代歌舞音樂藝人生活場景的一地雞毛。

那么,留下的空白,就給了后世編劇在進(jìn)入創(chuàng)作時的想象空間和補(bǔ)白余地。但是,補(bǔ)白和想象,絕對不是憑空編造,而是根據(jù)文藝創(chuàng)作理論最基本的“可然率”和“或然率”原則展開的。20世紀(jì)20年代開始帶40年代,引領(lǐng)了中國歷史劇創(chuàng)作的郭沫若,也正是根據(jù)這種原則去寫歷史和復(fù)活歷史人物的,失貌存神,失事求似。不是寫傳記,不是做考據(jù),而是“在歷史家擱筆的地方”,去發(fā)揮文學(xué)家、藝術(shù)家的創(chuàng)作才能,按照歷史與生活必然發(fā)生的邏輯(“必然率”)背景下去呈現(xiàn)其可能發(fā)生的樣子——依據(jù)“可然率”與“或然率”的原則去施展創(chuàng)作才華。

電影劇本《花季聶耳》的編劇吳德銘顯然也試圖這樣做。他基本按照聶耳生存環(huán)境里的歷史氛圍和生活邏輯,去“補(bǔ)充”聶耳成長過程中可能的社會內(nèi)容,編織到聶耳的生命內(nèi)容與性格基因中,讓聶耳身上的“人民音樂家”素養(yǎng)從其學(xué)生時代就開始積累和慢慢發(fā)酵,呈現(xiàn)出聶耳在國家苦難經(jīng)歷、民族屈辱環(huán)境中成長時留下的深深印記,這種時政痕跡、中共地下活動與日益增長的進(jìn)步文化環(huán)境,成為聶耳性格深處強(qiáng)烈的愛國御侮的家國情懷的必然情感指向和當(dāng)然思想邏輯。這一點(diǎn),在《聶耳日記》中是可以體察到的。聶耳在1927年已經(jīng)接觸到了馬克思等革命導(dǎo)師的著作,聽各種社會演講,閱讀《創(chuàng)造月刊》,觀看甚至參加話劇演出,尤其,被他稱為“我的同志漣”的同學(xué),是從省外回滇的中共黨員,“帶著一頂半新的氈帽”,“戴一架金絲玳瑁邊眼鏡”,聶耳感覺他像個新人,“簡直不像從前的鄧向富了”。一番興奮的暢談后,聶耳自己也覺得:“我以后的生活,我想一定是一個新的生活。”(聶耳·日記·1928;第33頁)我想,編劇吳德銘應(yīng)該是看過《聶耳日記》的,也敏銳地捕捉到了這種思想潛流和價值指向。于是,根據(jù)聶耳中學(xué)、師范的生活,“補(bǔ)白”了中共地下黨的云南活動,讓先烈們、老師先賢們成為聶耳成長的關(guān)鍵因素,這些作為聶耳成長的重要環(huán)境因素出現(xiàn)的王德三、李國柱、李鑫、郭耀辰、趙琴仙(應(yīng)該改還有吳澄)等共產(chǎn)黨員們的活動,雖與聶耳無直接聯(lián)系,但是,為觀眾提供了聶耳生活的社會土壤與時代內(nèi)容,對于聶耳的生命內(nèi)容,這是相當(dāng)重要的理解通道。聶耳日后在上海的左翼文化運(yùn)動中大顯身手、成為戰(zhàn)士的革命生涯,在少年時代的成長中,已經(jīng)有日積月累之功,后來作為人民音樂家的社會成就,就是水到渠成了。對于電影劇本《花季聶耳》而言,塑造聶耳形象的過程中,這大約是最重要、最厚實(shí)、最有價值的歷史書寫了。

當(dāng)然,《花季聶耳》在尋找生動可感的材料去塑造主人翁形象的時候,也有需要斟酌的地方。譬如,他在學(xué)習(xí)音樂藝術(shù)過程中,與老師、朋友的交往,顯得稍許空泛,缺少內(nèi)容;又譬如,一些交待性說明性的文字,顯得生硬:去上海要繞越南香港之類……應(yīng)該讓那些交待性、說明性的文字逐漸成為不必要的內(nèi)容,成為劇情的必然構(gòu)成部分,化為人物行動和場面構(gòu)成的自然。以吳德銘的自身寫作經(jīng)歷,克服這些瑕疵,應(yīng)該都不是難題。

預(yù)祝《花季聶耳》早日拍攝完成,與觀眾見面。

2022年1月日20-2月11日

昆明經(jīng)開區(qū),果林湖畔

作者簡介:

吳戈,系吳衛(wèi)民的筆名,1958年生,戲劇理論家、批評家、藝術(shù)教育家、教授,曾任云南藝術(shù)學(xué)院校長,云南省戲劇家協(xié)會主席,云南省政協(xié)教科衛(wèi)體委員會副主任,現(xiàn)任云南藝術(shù)學(xué)院國家一級專業(yè)戲劇與影視文學(xué)建設(shè)點(diǎn)帶頭人。出版學(xué)術(shù)著作20部,發(fā)表了300余篇學(xué)術(shù)論文600余萬字。