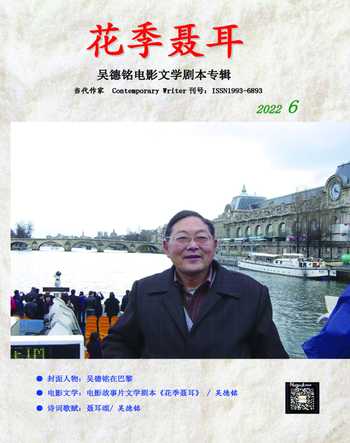

劉樹生與作曲家聶麗華

吳德銘

2016年國慶節(jié),中央電視臺中文國際頻道的國慶專題節(jié)目,有一個吸引國內(nèi)外觀眾關(guān)注的內(nèi)容是,對聶耳侄女聶麗華及其兒子曹京滄的訪談,主題是以聶耳親屬的身份和角度講述《義勇軍進行曲》創(chuàng)作的背景、經(jīng)過、社會影響等有關(guān)情況,著重分析國歌的思想、藝術(shù)魅力和音樂創(chuàng)新方面的特色,其中不乏鮮為人知的資料、信息和獨到的學(xué)術(shù)理論闡釋。因此,作為聶麗華夫婦幾十年的老朋友,筆者在北京看了這個頗有看點和亮點的節(jié)目,馬上操起手機給母子倆分別打了電話,祝賀這個節(jié)目的成功,認(rèn)為這是為今年的國慶佳節(jié)供獻了一份美好的精神大餐。他們聽了我的反應(yīng)自然也很欣慰。

其實,宣傳嫡親叔叔聶耳的生平事跡,為聶耳精神的繼承和發(fā)揚盡心竭力,早已形成聶麗華常態(tài)化的天職和義工。在音樂界、教育界和其它社會群體,都經(jīng)常能看到她的身影,聽到她的聲音。她還陪同父親聶敘倫到日本等海外參加紀(jì)念聶耳的活動,撰寫了許多紀(jì)念、研究的文章。筆者手上有她與父親分別惠贈的關(guān)于聶耳的專著。

聶敘倫是人民音樂家聶耳的胞兄。聶耳短促而不朽的一生都與這位三哥密邇相關(guān)。聶敘倫原名聶守先,1909年2月12日生于昆明市,在聶家四兄弟中排行第三,比聶耳(原名守信)大三歲。基于哥倆年齡相近,志趣相投,一道師從蔡鍔將軍的英文秘書柏希文(法國人)學(xué)習(xí)外語和音樂(唱歌和鋼琴課),一起參加文體、旅游活動和業(yè)余演出,這一對金友玉昆的手足之情特別深厚。聶耳被迫離家走上革命道路后,聶敘倫非常理解、贊賞并積極支持小弟所獻身的壯麗事業(yè)。1935年7月17日聶耳不幸溺歿于日本鵠沼海,旅日作家張?zhí)焯搶⑦@位民族樂魂的骨灰罐帶到上海后,是聶敘倫專程赴滬把聶耳的骨灰及各種遺物恭迎回鄉(xiāng),在滇池之濱的西山上主持莊嚴(yán)的安葬儀式,并請郭沫若先生題寫了碑文和墓志銘,從而為后人奠定了一個重要的愛國主義教育基地。被郭沫若譽為“青年百代之表率”的張?zhí)焯摚麖堹Q,云南省呈貢人,是聶耳在昆明就結(jié)識的摯友,他1930年在上海加入中國左翼作家聯(lián)盟,1933年成為中共黨員。他創(chuàng)作的長篇小說《鐵輪》是一部重要的無產(chǎn)階級文學(xué)作品。1937年他到延安后創(chuàng)作的獨幕話劇《王老爺》,受到中央領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚,首演時,毛澤東主席曾贈送張?zhí)焯撘恢т摴P以示獎勵。1941年從仰光返回昆明后,因過于積勞、患肺結(jié)核病而英年早逝。張?zhí)焯撆c聶耳毗鄰而葬。郭沫若在為其撰寫的墓志銘里,把張?zhí)焯撆c聶耳相提并列:“西南二士,聶耳天虛,金碧增輝,滇海不孤。義軍有曲,鐵輪有書,弦歌百代,永示壯圖。”

抗日戰(zhàn)爭初期,聶敘倫在緬甸擔(dān)任云南興文銀行駐仰光辦事處主任時,即以僑領(lǐng)的身份在紀(jì)念魯迅逝世五周年的大會上擔(dān)任主席,號召廣大華僑發(fā)揚魯迅先生“我以我血薦軒轅”的精神,為收復(fù)大好河山而捐獻財力、物力。他曾資助李公樸、楚圖南、張?zhí)焯摰葠蹏耸坑删挼榉祷乩ッ鳎瑥氖驴谷展ぷ鳌K煤螅檾愒谂d文銀行桂林分行任經(jīng)理時,參與過解救葉挺將軍的斗爭,并有機緣結(jié)識了聶耳的入黨介紹人田漢。筆者曾聽聶敘倫講過一件趣事:有一次,梅蘭芳率京劇團到桂林義演,田漢為表示熱情歡迎,欲請梅蘭芳等表演藝術(shù)家吃一頓飯,無奈囊中羞澀,難以如愿,就找聶敘倫商量:“聶兄,我想同你合伙宴請梅博士,不知尊意如何?”聶敘倫當(dāng)即很爽快地應(yīng)許了,不料他話音剛落,田漢便又笑著說:“不過,由于我手頭拮據(jù),這頓飯是我請客,你付錢,怎么樣?”聶敘倫落落大方地答道:“好的!就照你的意思辦吧。”當(dāng)時,聶敘倫經(jīng)常用銀行貸款和自己的薪金,去支援如火如荼的抗日文化宣傳活動。許多著名的愛國文藝家——如戲劇家熊佛西、歐陽予倩、美術(shù)家司徒喬、音樂家李凌等人,都得到過聶敘倫慷慨無私的資助。

解放后,聶敘倫長期擔(dān)任云南省工商聯(lián)秘書長、專職副會長、省政協(xié)副秘書長等職務(wù),積極參政議政。他還擔(dān)任云南省對外文化交流協(xié)會理事和中國聶耳冼星海學(xué)會理事,在推動中日人民友好和文化合作上更是不遺余力,他曾三次訪問日本,為昆明市和藤澤市結(jié)為友好城市,為引進資金建蓋昆明藤澤友誼館及櫻花假日酒店,做了許多卓有成效的實際工作。改革開放后,聶敘倫創(chuàng)辦了昆明聯(lián)誼會計學(xué)校和云南外國語繼續(xù)教育中心,親自擔(dān)任校長和董事長,培訓(xùn)了10多萬會計和外語人才。直到九十歲他才正式辦理了退休手續(xù)。全國人大副委員長楚圖南為聶敘倫題贈了一幀條幅:“為人民鞠躬盡瘁,對革命無限忠誠。”這是對聶老美德懿行的真實寫照。

必須高聲贊揚的是,直到終老,聶敘倫都在孜孜不倦地宣講、傳播聶耳的高尚品質(zhì)、革命精神和壯麗的藝術(shù)人生,期望年青一代將老一輩的優(yōu)秀文化傳統(tǒng)薪火相傳,他首先諄諄教導(dǎo)自己的眾多子孫繼承良好的家風(fēng),不愧為聶耳的后人。在這方面做得出色的一位就是聶敘倫的女兒之一聶麗華。

聶麗華是云南民族電影制片廠的作曲家,也是聶耳家從事音樂專業(yè)的第一人。她自小就聽奶奶彭寂寬(傣族)和爸爸講四叔的故事:四叔6歲考入昆明師范學(xué)校附小,10歲因家境貧寒又轉(zhuǎn)到私立求實小學(xué),這期間他對音樂產(chǎn)生了濃厚興趣,向鄰居——一位姓邱的四川木匠學(xué)吹笛子。有一年過春節(jié)時,弟兄三個把壓歲錢湊起來買了一根笛子、一把胡琴。聶耳還向音樂老師學(xué)習(xí)二胡、三弦、月琴等民族樂器,在學(xué)校游藝晚會上演出唱戲、奏樂、雙簧等節(jié)目,參加高年級小學(xué)生的樂隊并擔(dān)任指揮。聶麗華說:“雖然,四叔去世那年我才出生,但是他的精神卻影響了我一輩子。我小時候,在成春堂藥店——也就是聶耳的出生地——的閣樓上,接觸到四叔的不少遺物,看他的相冊,讀他的日記,拉他的小提琴,聽百代公司的一些老唱片。我喜歡四叔的作品,我學(xué)會的第一首歌就是《賣報歌》。從那時起,我心里便立下一個志向:長大后像四叔一樣學(xué)習(xí)音樂,為中國人民創(chuàng)作好的歌曲。”

聶麗華從四川音樂學(xué)院畢業(yè)后回到昆明工作。1962年電影制片廠下馬,她沒有去北京與中央新聞電影制片廠的丈夫、作曲家曹學(xué)安團聚,而是自愿到瀾滄縣文工隊工作和鍛煉。

當(dāng)時,從省城到瀾滄,比去北京、上海還耗時、費勁得多。乘長途汽車要整整五天,必須經(jīng)過的縣城有呈貢、玉溪、新平(楊武)、元江、墨江、普洱、思茅、景洪、勐海。近千公里的盤山繞水的沙土路,迂回逶迤,坑洼起伏,似乘浪船,如坐針氈,讓聶麗華整天昏昏欲睡,嘔吐不止。而且越往邊境走,山勢越高,路況越差,氣候也越干熱。車到瀾滄勐朗壩時,聶麗華臉色煞白,眼圈發(fā)青,被漫漫旅途的勞頓折磨得瘦了一圈。這時候她的狼狽相,如果用其四叔聶耳在日記中寫的一句話來形容,也許聊可借鑒:“擠在破汽車上待了半點鐘才開,顛了一個多鐘頭才到香山腳,顛得我綠嘴綠臉。”(《聶耳全集》454頁)這里的“綠嘴綠臉”是昆明方言,意為“面無血色,相當(dāng)難看”,“綠”讀音為lu。

聶麗華下了“破汽車”,來到瀾滄縣文工隊簡陋的“爛房子”,原來的滿腔熱血頓時涼了半截。呦——這是什么單位呀!隊員大多來自機關(guān)、學(xué)校,有些是從農(nóng)村少數(shù)民族的歌舞愛好者里挑選的,他們不分男女都非常純樸,能吃苦耐勞,而且一人多用,一專多能,顯得隊伍精干、機動靈活,不像大城市的文藝團體那樣人浮于事、勞民傷財,所以深得山鄉(xiāng)僻壤窮老百姓的歡迎。縣委書記劉樹生十分重視和關(guān)心這支文藝輕騎兵,為他們定下的宗旨就是為邊疆、為基層各族群眾服務(wù)。他本人經(jīng)常過問甚或參與文工隊的創(chuàng)作、排練、演出活動,乃至親自上臺表演男女聲二重唱。劉樹生有時同大家一起上山下鄉(xiāng),總是把自己的坐騎讓給病弱的隊員,或者馱運行李道具。有時他與文工隊一道蹲點,宣傳黨的政策,配合中心工作。這些都使隊員們大受鼓舞,排練、演出勁頭更足。所謂“強將手下無弱兵”,“領(lǐng)導(dǎo)能過河,群眾敢過江”,實乃至理名言。聶麗華本來就是抱著遵循毛主席在延安文藝座談會上的講話精神,追隨聶耳的為國家、為民族的人民音樂道路,到邊疆來深入生活,體驗少數(shù)民族的勞動、斗爭和思想感情的,所以她完全能自覺地欣然接受劉樹生的要求,同大家一樣,自背行李、樂器跋山涉水,走村串寨,不論怎樣艱難困苦,也必須咬緊牙關(guān)硬挺下去。1965年筆者為編創(chuàng)一個戲劇劇本,到瀾滄搜集素材、體驗生活,曾經(jīng)同文工隊一起翻山越嶺,去到一個遙遠的拉祜寨子。我親眼看到麗華大姐背著沉重的行李和小提琴,舉步維艱地爬過一座又一座高山,那一頭大汗、滿臉通紅、上氣不接下氣的硬拼勁兒,讓我又佩服又同情,所以也曾忍不住搶過她的背包,幫她背過一段路程。

聶麗華作為一個已婚的大學(xué)畢業(yè)生,除了同文工隊的小姑娘、小伙子一樣,要上山下鄉(xiāng)為各族群眾義務(wù)演出,還得完成許多創(chuàng)作任務(wù),為隊里不斷地寫歌譜曲,排練各種新節(jié)目;此外,她還要“一邊搜山一邊打獵”——在邊地巡演和工作、勞動的同時,收集、整理“蘆笙戀歌”之鄉(xiāng)的民族民間音樂素材,這是一位音樂專業(yè)人才在民族文化寶庫中的職業(yè)使命和應(yīng)有之義,以致他(她)們比一般演出人員更加身心勞累。這一不爭的事實,使在繁華都市生長的聶麗華經(jīng)受著與漢族聚居的內(nèi)地城市大相徑庭的鍛煉和考驗,也使她得以進行“脫胎換骨的改造”。?聶麗華之所以能像那個年代的大多數(shù)知識分子一樣,在異常艱苦的環(huán)境中任勞任怨,無畏無悔,她內(nèi)心里還有一種特立獨行的想法:我是聶耳的親侄女,理應(yīng)比別人做得更好一點,決不能給我四叔和老爸臉上抹黑,讓人家戳脊梁骨。

然而,在知識文化橫遭貶黜、專業(yè)技術(shù)人員備受歧視的年月,一些戴著“左視眼鏡”的官員對知識分子存有偏見,認(rèn)為這些人思想落后,一身毛病,“知識越多越反動”,不但政治上不尊重、業(yè)務(wù)上不支持、生活上不關(guān)心,還總愛橫挑鼻子豎挑眼地刁難他(她)們,甚至在各方面以各種名目給他(她)們扣帽子、打棍子、穿小鞋子。聶麗華首次懷孕后,就受到很不公正的待遇。那是1964年4月初,年近三十的聶麗華面臨產(chǎn)期,還被安排在勞動中加強“改造”,她被迫挺著肚子到一條大河邊去淘沙、運土、挑石頭。外柔內(nèi)剛的聶麗華明知有個別頭頭蓄意整治她,卻決不低頭示弱,為了爭一口氣,她堅持不撂挑子,有一次由于籮筐里的石頭過重,把韌性很強的竹扁擔(dān)都壓斷了,險些造成流產(chǎn)。聶麗華的父母得知這些情況后,自然非常憂急,寫信叫她立馬請病假,回昆明休養(yǎng)保胎。可她歷來都是要強的人,不愿提前離開工作,總想在邊疆“站好最后一班崗。”一直拖延到距預(yù)產(chǎn)期只有一星期多了,她才用清秀的鋼筆字,工工整整地寫了一紙請假報告,向縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)請假。

不料,那位頂頭上司脧了一眼假條,用異樣的眼神打量著聶麗華:“要到昆明去生娃娃?為什么?”

聶麗華愣怔了一下,心里不悅地反問道:為什么?理由不都寫在報告里了嗎?但她不想、也不敢頂撞領(lǐng)導(dǎo),因為這會兒是求他簽批假條,于是就又把幾個實際困難重申了一遍:愛人遠在北京,公務(wù)很忙,不好前來;父母年老多病,行動不便;自己在勞動時出現(xiàn)過流產(chǎn)先兆,X光檢查胎位不正,醫(yī)生叮囑一定要注意保胎,預(yù)防生產(chǎn)過程中出現(xiàn)風(fēng)險……

“好了好了,不要說了,瀾滄縣天天都有人生娃娃,”那位“八品芝麻官”打斷聶麗華的話,頗不耐煩地說,“你咋個非要到昆明去?”

“我是頭生,年紀(jì)也不小了,我爹媽不放心……”

“有啥不放心的!大家都是女人,別人能在瀾滄生,你就不可以?生頭胎的多的是,也沒見個個都會死人嘛,別那么嬌氣好不好!”“八品芝麻官”用鄙夷的眼光睥睨著聶麗華,“你們這些大城市來的大學(xué)生,說到底,就是瞧不起我們邊疆小地方,就是怕死!就是不安心在邊疆干革命……”

“你扣什么帽子?誰怕死了?誰瞧不起邊疆啦?”向來對人和顏悅色的聶麗華突然把聲音提高了八度,她感到這個平素道貌岸然的上司的話太沒道理,傷害了她的自尊心,便甩了甩黝黑的短發(fā),又氣悶又委屈地申辯道,“告訴你,到瀾滄來,是我本人選擇的!我要到昆明生孩子,就是為了把嬰兒交給父母領(lǐng)養(yǎng),我好早點回文工隊工作。我爹媽在信上也是這樣說的,他們都支持我在邊疆安心工作。可你你你……你信口開河,侮辱人,亂扣帽子……”

耍慣了威風(fēng)的“八品芝麻官”見一個平頭百姓居然敢針鋒相對地“犯上作亂”,惱羞成怒地吼叫起來:“我就是扣帽子了!這個帽子我扣定啦!你們這些人就是怕死!怕死在邊疆!你越怕,我就越不批你走!”

聶麗華氣得臉色紅一塊、白一塊,眼睛一酸,悲憤的淚水在眶內(nèi)直打轉(zhuǎn),但她咬著下唇強忍著,硬是沒讓一滴淚珠掉下來。她轉(zhuǎn)身走出宣傳部辦公室,頓覺頭發(fā)暈、眼發(fā)花,稍許鎮(zhèn)靜了一下,才又抬起已然泡腫的腳來,步履沉重地邁向縣委大門。可她剛走到市聲喧鬧的街頭,腦子又清醒過來:“不行,我不能就這樣走了。我要找縣上更大的領(lǐng)導(dǎo),評個理。”聶麗華又自問自答:那找誰呢?——對!找劉樹生書記!他是縣委一把手,瀾滄最大的官兒。——不過,我認(rèn)得他,他認(rèn)不得我,他會見我嗎?我這婆婆媽媽的生娃娃的瑣事,他能管嗎?劉書記倒是個慈眉善目的和氣人,沒有官架子,經(jīng)常看我們隊的演出,也到單位來過幾次,不過,他熟悉的肯定是臺上的主要演員,還有隊上的頭頭,我搞創(chuàng)作,也拉小提琴伴奏,那都是幕后的事兒,劉樹生怎么會記得我?……遲疑片刻,聶麗華決定還是殺個“回馬槍”,就挺著便便大腹“二進宮”。剛返回縣委大院,正巧碰見劉樹生走出來,他身穿人們看慣了的那件藍咔嘰布制服,斜挎著洗淡了的軍用書包,手上捏著一頂舊草帽,背后還跟著一個通訊員,顯然是要外出辦事的架勢。

“劉書記!”聶麗華急忙喊了一聲。

“哎,是找我嗎??”劉樹生覷起近視眼睛,透過鏡片凝望著“不速之客”,“你是——”

“我是縣文工隊的,叫聶麗華。”

“走,去辦公室。”劉樹生說著就往回走,“你來晚一步,我就下鄉(xiāng)去了。”

進了書記辦公室,劉樹生首先請聶麗華坐下,給她倒了杯開水,微笑著親切地說:“小聶同志,你這是要生孩子了吧?出門得小心啊。”

“劉書記,我就是為生孩子的事,來麻煩您的。”聶麗華鼓起勇氣說,“不好意思,耽誤您的工作。”

劉樹生說:“沒事,這也是我的工作嘛。你講吧。”

聶麗華鼻子一酸,眼睛有點濕潤,像對親人一樣想要哭訴滿腹的冤屈,而她控制了自己的情緒,把申請回昆明家里坐月子的事情從頭到尾說了一遍,同時將父母親的來信拿給劉樹生看。

劉樹生看完信,問道:“宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)什么態(tài)度?”

聶麗華眼皮紅了,有點傷心地說:“不批我的假,說我嬌氣,說我到昆明去生娃娃是怕死,是不安心在瀾滄……反正扣了不少帽子……”

“好,小聶,你別著急,這件事我來處理。”劉樹生站起來,安撫聶麗華說,“你休息一下,喝點水,我去去就來。”

不到十分鐘,劉樹生就回到辦公室,什么也沒說,抓起電話機的聽筒:“給我接文工隊的領(lǐng)導(dǎo)。”過了一小會,只聽他很嚴(yán)肅地指示,“我是劉樹生,關(guān)于聶麗華同志的事情,我已經(jīng)跟宣傳部協(xié)商好了,馬上批準(zhǔn)她去昆明,鑒于她預(yù)產(chǎn)期很近了,行動不方便,文工隊指派一個得力的小伙子,負責(zé)把她護送到思茅,再乘飛機直達昆明。明天一早就坐班車出發(fā),一定要保障孕婦的絕對安全,跟昆明的家里人聯(lián)系好接機事宜。”

聶麗華欣喜萬分,如釋重負,不知該怎么感謝劉書記才好,她那平常很能講話、唱歌的咬字清脆的嘴忽然笨拙起來,只會重復(fù)地說:“謝謝劉書記,謝謝劉書記。”

劉樹生揮揮手:“不要謝我,是我們的工作沒有做好,讓你受委屈了。祝你一路順風(fēng),平安到家。”

事后,聶麗華才知道,劉樹生到縣委宣傳部落實情況后,把那個“八品芝麻官”狠狠地批評了一通,大意是:一個大學(xué)生,遠離家人到邊疆縣來工作,是很不容易的,我們應(yīng)該多多關(guān)心和愛護。人家要回父母家生孩子,你們非但不批準(zhǔn),還說些難聽話,真是太不近情理了。

聶麗華回到文工隊,隊領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)安排好樂隊的小伙子曾勉護送她到思茅。文質(zhì)彬彬的戴眼鏡的曾勉是拉二胡的樂手,心細得很,他遵照劉書記的要求,一路上對聶麗華精心照料,深恐發(fā)生意外,為了減輕行車的顛簸,他還用三個枕頭給孕婦靠墊。聶麗華平安到達春城的當(dāng)天上午,被家人及時送到醫(yī)院,中午就分娩了,而且果然遇到難產(chǎn)問題,幸虧省城大醫(yī)院緊急搶救,總算保住了母子二人的性命。真是太驚險了!

如今,年屆八旬的聶麗華一提起此事,仍感到心有余悸,她喟然嘆息:“當(dāng)時要不是劉書記關(guān)心,及時把我送到親人手里,在昆明生娃娃,后果多半會很嚴(yán)重。我們?nèi)胰硕紡膬?nèi)心里感激劉樹生的救命之恩。”

再說,當(dāng)年56天產(chǎn)假一滿,聶麗華就把才出生一個多月的嬰兒留給老人,立刻返回瀾滄,從事日常工作,包括同未婚的年輕隊員一樣參加“烏蘭牧騎”式的流動演出。這位尚在哺乳期的年輕媽媽之所以早早斷奶,毅然決然地重返邊疆,堅持為工農(nóng)兵服務(wù)的文藝工作,一個重要因素就是,出于“人爭一口氣,樹活一張皮”的思想,以實際行動證明自己并不“嬌氣”,也不“怕死”,不愧為毛澤東時代的大學(xué)生;而且不少人知道自己是聶耳的親侄女,可千萬不能給四叔丟臉,因此,一定要學(xué)習(xí)四叔那種堅韌頑強的斗爭意志。每念及此,她會不由自主地哼起聶耳作曲的《畢業(yè)歌》:“……我們今天是桃李芬芳,明天是社會的棟梁;我們今天是弦歌在一堂,明天要掀起民族自救的巨浪!巨浪,巨浪,不斷地增長!同學(xué)們!同學(xué)們!快拿出力量,擔(dān)負起天下的興亡!”神了,一唱起聶耳的革命歌曲,就會熱血沸騰,激情噴涌,渾身來勁,聶麗華竟至?xí)粫r生發(fā)莊嚴(yán)的誓愿:要爭取做一個光榮的共產(chǎn)黨員,就像聶耳和劉樹生那樣的德才能績兼優(yōu)的好人。毋庸諱言,聶麗華的積極表現(xiàn),也是報答劉樹生等領(lǐng)導(dǎo)和隊友們對自己的信任、關(guān)愛、幫助。長子取名京昆,就是紀(jì)念當(dāng)初劉書記支持其母回昆明老家分娩,而其父那時還在北京上班。1965年,為了解決夫妻兩地分居的困難,也是為了與聶麗華同甘共苦服務(wù)邊疆,曹學(xué)安自動從北京調(diào)到瀾滄文工隊,牛郎織女終于團聚。幾年后,他們的第二個兒子京滄就在當(dāng)?shù)爻錾谎远鳎@個名字,宣示著他們對首都和邊城都懷有不可分離的特殊感情。

1965年,劉樹生到思茅當(dāng)?shù)匚睍浫チ耍瑑杉胰说囊娒鏅C會就少了。不料,接踵而至的“文革”風(fēng)浪,使兩家人都受到嚴(yán)重沖擊,又上掛下聯(lián)、生拉活扯地把他們“株連”在一起。聶麗華的一個莫須有的“罪名”,就是與所謂“文藝黑線人物”聶耳、田漢、夏衍(系聶耳入黨監(jiān)誓人)等的關(guān)系;與“黑幫分子”、“走資派”劉樹生等的關(guān)系。這兩條當(dāng)時當(dāng)?shù)囟伎胺Q“鋼鞭鏈子”的“黑關(guān)系”,不管哪一條都是很可怕的。聶麗華本人因在瀾滄文藝界屬于高學(xué)歷者,又是搞創(chuàng)作的專家,被打成“資產(chǎn)階級反動學(xué)術(shù)權(quán)威”,在羅織罪狀時,“老左”們又把1964年回昆明生娃娃的“問題”抬出來炒作、算賬,重彈什么“嬌氣”、“怕死”、“逃離邊疆”之類的老調(diào)。而別有用心的“造反派”在批斗劉樹生時,則把批準(zhǔn)并護送聶麗華回家坐月子的事上綱上線,毀之為包庇、縱容文藝黑線人物和反動權(quán)威。

直到“四人幫”垮臺以后,聶麗華一家人才得以和劉樹生恢復(fù)正常的友誼和來往。他們追溯這出令人啼笑皆非的“鬧劇”時,劉樹生處之泰然,鄙夷地一笑:“那個顛倒黑白的特殊年代,把國歌的創(chuàng)作者聶耳和田漢都污蔑為黑線人物,還有什么正義和是非可言?當(dāng)年我根本不認(rèn)識你聶麗華,更不知道你是聶耳的親屬,就是處于一個黨的干部的立場,來解決一個群眾的實際生活問題,有人就為此大做文章,真是欲加之罪何患無辭啊。”

幾十年來,聶麗華夫婦常帶著已為人父的長子曹京昆去探望恩人劉樹生,有時還被留在劉家吃飯。劉樹生見到在云南電視臺工作的高大健壯的京昆,總是像見到自己的孫輩一樣歡喜,常拍著他那厚實的肩膀,笑瞇瞇地鼓勵道:“京昆啊,當(dāng)年你媽生你不容易,現(xiàn)在你們這一代人條件太好了,要好好干工作呀!”“是的,爺爺!”京昆點點頭,用一口老昆明話回答。

劉樹生經(jīng)常鼓勵聶麗華說:“你作為聶耳的親侄女,憑借家族的有利條件和資源優(yōu)勢,以及你本人的音樂專業(yè)知識,應(yīng)該擔(dān)當(dāng)起紀(jì)念、宣傳聶耳生平事跡和創(chuàng)作道路的重任,為繼承和發(fā)揚聶耳精神多作貢獻。你自己積累了許多民族民間音樂素材,也可以多寫些好的曲子嘛。”聶麗華正是按照這位老書記和老朋友的期望去做的,盡管她已逐漸衰老,兩耳失聰,仍然樂此不疲。有時還跟隨劉樹生去參加一些公益活動。

2005年西盟佤族自治縣舉行四十周年縣慶暨第三屆中國佤族木鼓節(jié),劉樹生特意帶領(lǐng)了瀾滄文工隊的幾位老隊員參加,他們是聶麗華、趙仕卜(哈尼族,女,二級演員,曾赴上海音樂學(xué)院學(xué)習(xí),退休前任普洱市民族歌舞團黨支部書記)、李靜森(彝族,民族器樂演員)等。在盛大的活動中,演出了楊正仁作曲的《阿佤人民唱新歌》和聶麗華作曲的《解放大軍進寨來》等歌曲,劉樹生很喜歡這兩個保留節(jié)目,他聽完后,對聶麗華舉起雙手翹了翹大拇指,笑呵呵地說:“好!民族風(fēng)味很濃。這是你在邊疆生活多年的藝術(shù)成果啊!”

“在整個節(jié)慶活動中,我親眼看到,當(dāng)?shù)厝罕妼渖镜纳詈窀星椋犝f他要來西盟山,大家早早地就從四面八方趕到大路口,敲鑼打鼓地迎候。他一到,人們就蜂蛹而上,把他團團圍住,爭搶著給他敬獻佤族的米酒,載歌載舞地歡迎他,男女老少齊聲高唱:‘劉主席啊劉主席,江啊山木羅羅;劉主席啊為人民,江啊山木羅羅……’這時劉樹生早已退休,沒有任何實際職務(wù),可老百姓對他的敬重和愛戴之情,卻是那樣真誠、那樣熱烈,這使我深受感動,也深受教育和啟迪。我想,我們文藝工作者也應(yīng)該像劉樹生一樣,和群眾有非常密切的關(guān)系,互相都把對方視為親人,如此,才可能寫出與人民心連心、情系情的好作品。”以上是聶麗華在《人民的好書記》里的一段文字,這篇紀(jì)念劉樹生的文章寫于2017年4月14日,那幾天她因血壓過高、心臟不適,正遵照醫(yī)囑在安寧市的干部療養(yǎng)院治病休養(yǎng),但知我寫書需要相關(guān)材料,便抱病連夜完稿,可見她對此事持以何等關(guān)切的態(tài)度。該文的結(jié)束語是:“……沒有劉書記的關(guān)心、愛護,也許就沒有我的大兒子,沒有我們今天的家庭,沒有全家人的幸福生活。您在事業(yè)上對我的教誨和鼓勵,也讓我終生受益、永志不忘。人民的好書記,我該怎么報答您的恩情?!只有永遠向您學(xué)習(xí),更努力地為人民服務(wù),培養(yǎng)好兒子和孫輩,讓他們繼承您和革命前輩們的遺志,把祖國、把云南邊疆建設(shè)得更好、更快。敬愛的劉書記,您沒有離開我們,您永遠活在人民的心里。……”