基于生態產品價值實現視角的水源地生態補償機制研究

王景蕓 許尤 張思思

摘 要:基于生態產品價值視角,從生態補償機制的利益相關方分析、主客體界定、生態補償標準制定以及補償方式轉變四個方面進行了探究,研究發現水源地生態建設由“上游保護,下游受益”轉變為“上游保護,全域受益”,且生態建設者為最大受益者;生態產品價值大于保護成本投入和機會成本損失,有利于提高生態補償標準;在補償方式上,能真正實現由“輸血”向自我“造血”的轉變。在生態產品價值實現的基礎上,進一步推動生態補償機制的發展,促進人與自然和諧共生。

關鍵詞:生態產品價值;生態補償機制;水源地;水庫

中圖法分類號:TV62;X321? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼:A

“綠水青山就是金山銀山”是我國關于生態文明建設的根本理念,建立健全生態產品價值實現機制是踐行該理念的關鍵路徑,也是從源頭上推動生態環境領域國家治理體系和治理能力現代化的必然要求,對推動經濟社會發展全面綠色轉型有著重要意義[1]。

當前,隨著人口的不斷增長,飲用水源地的水資源分配及環境保護問題不斷涌現,水源地地區和供水區域間的水資源爭奪及環境保護問題成為影響地區穩定的重要因素[2]。當上游地區人民和政府選擇保護水資源時,不僅投入大量人力、物力和財力,還造成產業發展受限,下游地區人民和政府僅通過支付水資源費即可獲得優質水資源,促進當地經濟發展;當上游地區人民和政府選擇破壞水資源時,則會給下游地區帶來巨大損失[2-3]。為此,生態補償制度應運而生,其主張下游人民及政府除支付水資源費外,對上游的生態保護建設也要進行一定資金補償,該制度已在各地進行推廣應用,但當前生態補償制度仍存在利益相關關系復雜、補償標準不統一等問題[4],對生態文明建設造成潛在威脅。在國家大力進行生態文明建設的背景下,飲用水源地保護牽動民生、環境、生態等多條重要的“線”,解決水資源保護中產生的社會矛盾是當前必須完成的一項重要使命[5]。

隨著國家大力提倡生態產品價值實現試點研究,關于“通過生態產品價值優化生態補償制度”、“生態產品價值實現機制的構建對生態補償制度的具體影響”、“當前的生態補償制度有何種優勢”等問題的研究,對于從長遠角度構建生態補償長效機制具有重要意義。本研究以湖北省黃石市王英水庫為例,通過分析其生態產品服務類型,從“保護—受益”“污染—損失”兩側分別對各利益相關方進行研究,分析生態補償主客體在生態產品價值視角下的界定方法,從而對生態補償標準的制定和補償方式的轉變進行了探究。

1? 生態產品價值

《全國主體功能區規劃》中首次明確了“生態產品”內涵。生態產品的生產是以自然生態系統的生態生產為主,生態產品的提供者是自然生態系統[6],因此其定義為:生態系統通過生態過程或與人類社會生產共同作用為增進人類及自然可持續福祉提供的產品和服務。

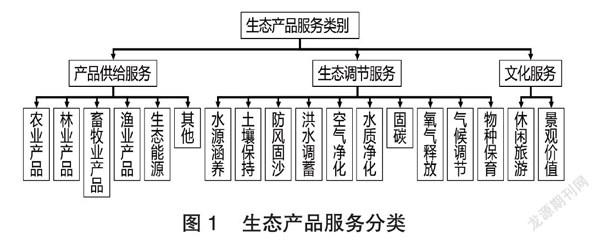

生態產品服務總體可分為3類[7-8](見圖1):①產品供給服務,指農、林、牧、漁業生產的產品以及生態能源等當前具有經濟價值的產品;②生態調節服務,指生態系統通過自身作用對水、空氣、土壤等進行凈化、調節、保持等作用,對于提升周邊人居生活具有重要作用;③文化服務,主要指經過旅游開發后所帶來的旅游收入。

當前,在國家的大力提倡下,已有地區開始進行生態產品價值實現機制的試點研究工作,生態產品必將實現“資源—資產—資本”的轉化過程,并且生態資產是具有稀缺性、有用性且產權明確的生態資源,它具有經濟的一般屬性,在轉換過程上具有可行性。

2? 生態補償主客體分析

生態補償主客體確定需要客觀對各方利益進行分析,以“生態產品”為核心,在生態產品價值實現機制的基礎上對生態補償的主客體進行界定。

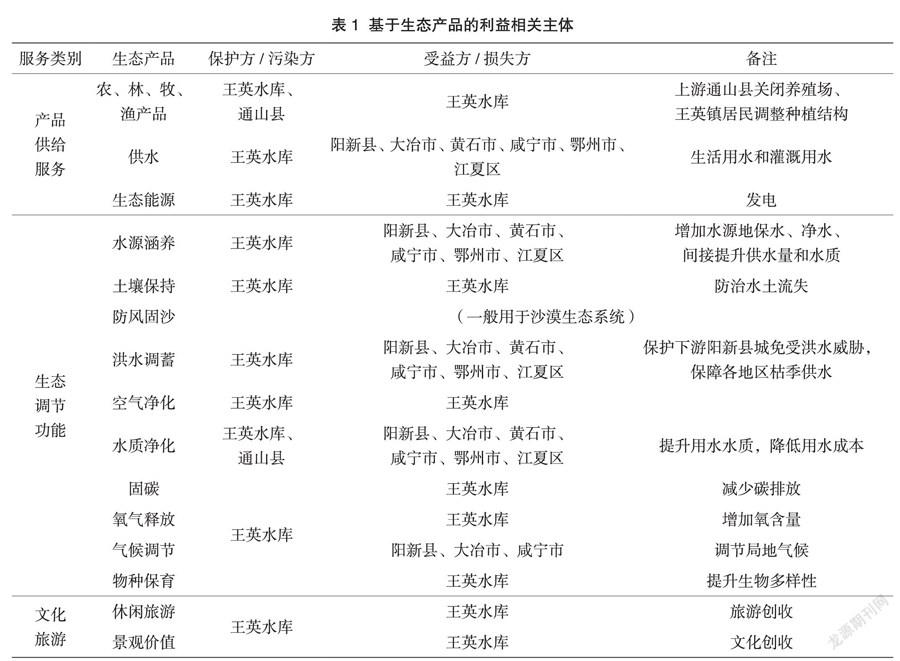

王英水庫作為跨區域水生態系統和多縣市的水源地,各方利益相互交織重疊,彼此的利益和投入成本各不相同,生態補償主客體確定需從利益和投入成本角度出發,從保護者—受益者、污染者—損失者兩個方向進行利益及保護相關主體分析。當保護者給予足夠的保護時,則為“保護者—受益者”關系,當保護者未給予足夠保護或監管不力導致水質不達標或污染情況發生時,則為“污染方—損失方”的關系。利益相關如表1所示。

由表1可知,保護方主要為王英水庫和通山縣,受益方則為陽新縣、大冶市、黃石市、咸寧市、鄂州市、江夏區以及王英水庫自身。當王英水庫受到污染時,主要是由上游和王英水庫自身承擔,并且損失方和受益方存在一一對應關系,因此本研究將“保護—受益”和“污染—損失”一并考慮。在保護方/污染方識別上,水庫上游(通山縣)關閉養殖場,減少污染,故在生態調節功能的水質凈化方面有保護作用和污染風險,其余保護/污染方均由王英水庫承擔。因此王英水庫是保護者主體,在保護不力的情況下有可能轉變為污染者主體。在產品供給服務方面,農林牧漁產品和生態能源為水庫自身受益,其余六個地區在供水上受益;在生態調節功能方面,水源涵養、洪水調蓄、水質凈化三個方面均為包括陽新在內的六個地區受益,由于王英水庫對局地氣候的調節作用,故周邊市縣(陽新縣、大冶市、咸寧市)受益,王英水庫自身在空氣凈化、土壤保持、固碳、釋氧、物種保育方面受益。在文化旅游方面,王英水庫自身既為保護方,也為受益方。同樣地,“污染方—損失方”關系與“保護方—受益方”一致。

王英水庫在生態產品方面為主要保護投入者/污染責任者,也為主要受益者/損失者,因此在生態產品視角下,擴大了王英水庫的受益程度,特別是生態調節功能和文化旅游功能會給王英水庫自身創造巨大的生態資產。在此情況下,水源地生態建設由“上游保護,下游受益”轉變為“上游保護,全域受益”的情況,有助于增加生態文明建設的積極性,一定程度上減小了矛盾。

3? 生態補償主客體界定

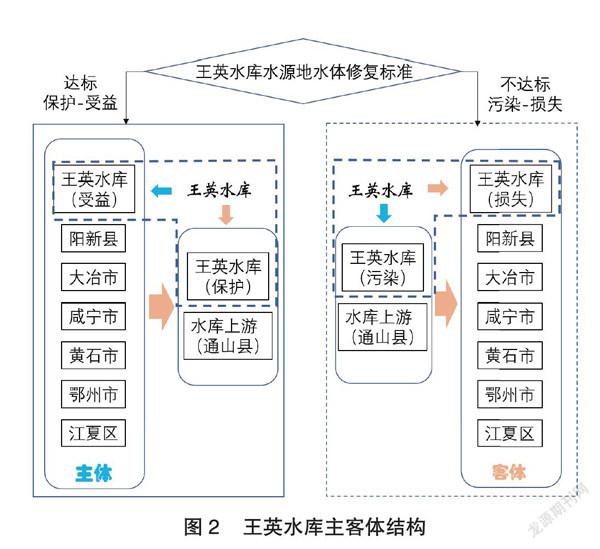

生態補償主客體界定即明確“誰補償、誰受益”的問題,在上下游保護投入和受益收入的相互關系上,確定補償主體和補償客體。根據國內外學者在主客體界定方面的研究[9],結合生態產品利益相關分析,確定如下主客體界定基本原則:“誰保護、誰受償,誰受益、誰補償”;“誰破壞、誰補償,誰損失、誰受償”。

受償者作為生態補償的客體,指為確保水資源可持續利用做出貢獻或犧牲的所有生態建設者和保護者,一般包括水源地及其周邊地區的政府、企業和居民等,即為保護者。補償者作為生態補償的主體,一般包括水源地下游區域及利用水資源的政府、企業和居民,但在生態產品價值視角下,上下游均會從水生態服務功能中受益[9-10],相反,當污染發生時,損失也會更大。王英水庫生態補償主客體結構如圖2所示,當達到水體修復標準時,生態補償主體為陽新縣、大冶市、咸寧市、黃石市、鄂州區、江夏區、王英水庫(受益),補償客體為王英水庫(保護)和水庫上游(通山縣),其中王英水庫既為保護者也為受益者,因此應從受益中分出部分對自身的保護投入進行補償。在水生態系統受到污染時,補償主客體與達到標準時正好相反。

從受益程度上分析,在生態產品價值實現視角下,相比于傳統生態補償機制,王英水庫自身的受益程度大大增加,其可以通過生態產品服務獲得自身收益。其余各地區雖僅通過利用水資源受益,但對水資源保護投入(水源涵養、水質凈化等)進行了識別,既明確了受益區進行生態補償的方向,同時也擴大了受益區生態補償的力度,倒逼受益區進行產業升級改造,節能減排,進一步促進生態文明建設。在“污染—損失”方面,王英水庫和水庫上游(通山縣)所承受的責任變大,這也為二者在生態文明建設上提供了一定的約束力。

4? 生態補償標準

在生態產品價值實現后,由于生態補償主客體結構的變化,勢必會對生態補償標準的制定產生影響,由于我國對于生態產品價值量衡量處于起步階段,并未形成統一標準,因此本文借鑒國內外相關研究確定。

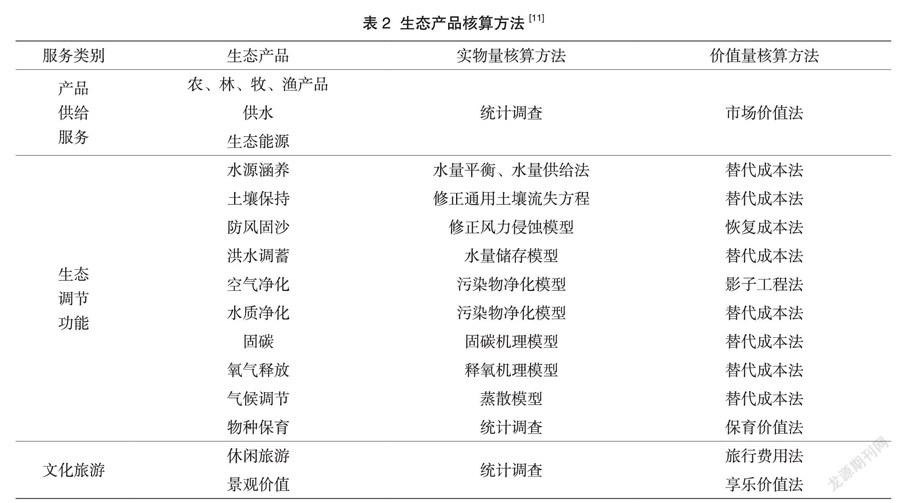

根據生態產品核算法統計各個受益方的實物量,進而測算價值量,由此可量化各個受益方的受益程度,統一生態補償標準。生態產品核算法相比于條件價值法(支付意愿法)、機會成本法具有條理清楚,核算標準統一,定量明確的優勢。

戴家遠等[12]以新安江流域為例測算出2017年生態系統服務價值為90.88億元,機會成本損失為53.27億元。劉富國等[13]評估了2016年南山國家公園生態系統服務功能價值總額為56.55億元,生態保護的機會成本合計6.99億元。根據生態產品價值法測算后發現,水生態服務功能價值往往遠超保護者所投入的資金量,這主要是由于生態資產是自然生態系統經歷非常長時間積累所產生的。同樣地,經過測算,王英水庫的水生態服務價值每年可達到14.91億元,水生態系統主體功能價值近5億元。王英水庫水生態保護的投入總計約為5年14億元,小于生態產品價值量。因此,王英水庫可實現一邊進行生態文明建設投入,一邊享受水源地保護所帶來收益的雙贏局面。

綜上,生態補償目的在于調節區域發展矛盾,這主要是由于上游保護投入大于受益程度所引起,在生態產品價值實現的條件下,受益程度大于保護成本投入,將極大促進生態文明建設的積極性,由生態資產所創造的價值剩余部分可進行生態反哺,實現自然生態系統的自驅型發展。

5? 補償方式

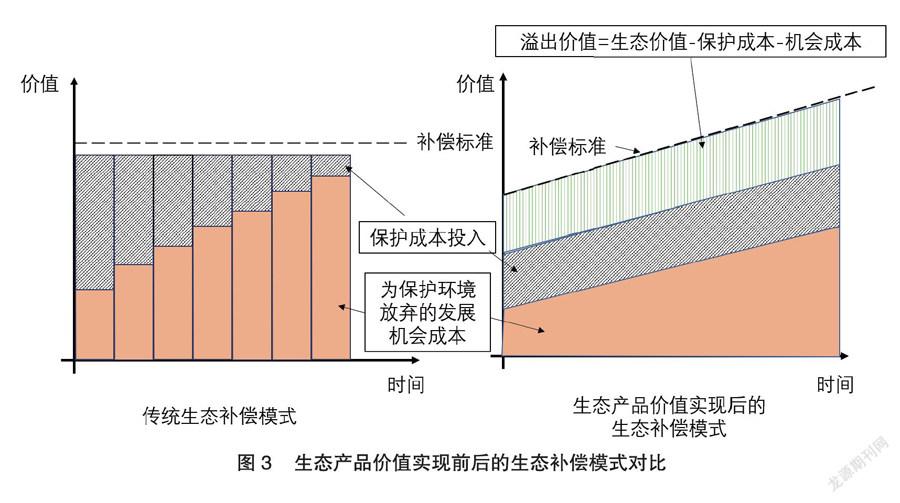

在流域補償標準的實際應用過程中,生態補償模式主要分為兩種,其一為政府縱向支付主導型補償,其二為各區域根據相關標準自主進行補償和受償的市場化橫向支付主導型補償。由于生態文明建設前期資金投入量較大,市場化橫向支付不足以承擔,故在前期一般以政府縱向支付為主導,輔以市場化橫向支付,而后逐漸轉化為市場化橫向支付為主,政府縱向支付和調控為輔的生態補償長效機制。但需要注意的是,在同一補償標準的前提下,水源地為保護環境放棄的行業發展收入會隨著時間的推移逐步提升(見圖3),從而逐步擠占保護成本投入力度,其本質上是由受益方向保護方“輸血”的過程,僅僅是輸血對象由政府轉變為了市場,并未形成“造血”的功能。長此以往,上下游在保護投入和成本損失上仍會形成一定矛盾。

當生態產品價值機制實現后,生態產品自身的價值凸顯,且自然生態系統賦予的生態資產由長時間積累獲得,基數較大,可實現保護成本和機會成本的全覆蓋,并且在溢出價值的基礎上可進行生態反哺,或者進行生態產品開發服務、生態產品交易服務,進一步豐富生態資產,提高生態文明建設的積極性,真正實現由“輸血”向“造血”的轉變。

6? 結語

生態產品價值實現機制有助于水源地生態補償進一步發展,主要包括。

(1)水源地生態建設利益體系由“上游保護,下游受益”轉變為“上游保護,全域受益”,相反,當污染發生時,損失也會更大。由生態補償主客體分析發現,水源地所在地區既為主要的生態補償主體,也為主要的生態補償客體,有助于保證生態文明建設的積極性,一定程度上減小了矛盾。

(2)傳統生態補償保護者的保護投入大于受益者的受益收入,在生態產品價值實現的條件下,受益收入大于保護成本投入,由生態資產所創造的價值剩余部分可進行生態反哺,實現自然生態系統的自驅型發展,形成生態文明建設的正向循環。

(3)當生態產品價值機制實現后,生態產品自身的價值凸顯,且自然生態系統賦予的生態資產由長時間積累獲得,基數較大,可實現保護成本和機會成本的全覆蓋,真正實現生態補償的自我“造血”功能,改變了傳統生態補償中僅有政府縱向支付和區域橫向支付兩種補償方式的局面。

盡管生態產品價值實現機制尚處于試點運行的實驗階段,但隨著產權制度、政策保障、消費需求、交易體系以及利益分配體系的深入研究,最終將實現生態“資源—資產—資本”的轉化,推動生態補償機制的進一步發展,促進人與自然生命共同體的綠色高效發展。

參考文獻:

[1]中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于建立健全生態產品價值實現機制的意見》[J]. 中華人民共和國國務院公報,2021(14):11-15.

[2]李文華,劉某承. 關于中國生態補償機制建設的幾點思考[J]. 資源科學,2010,32(5):791-796.

[3]孟浩,白楊,黃宇馳,等. 水源地生態補償機制研究進展[J].中國人口·資源與環境,2012,22(10):86-93.

[4]俞敏,劉帥.我國生態保護補償機制的實踐進展、問題及建議 [J]. 重慶理工大學學報(社會科學版),2022,36(1):1-9.

[5]谷樹忠,胡詠君,周洪. 生態文明建設的科學內涵與基本路徑 [J]. 資源科學,2013,35(1):2-13.

[6]國務院關于印發全國海洋主體功能區規劃的通知 [J]. 中華人民共和國國務院公報,2015(25):6-22.

[7]Ma G,Wang J,YU F,et al. Framework Construction and Application of China’s Gross Economic-Ecological Product Accounting [J]. Journal of Environmental Management,2020,264,doi:10.1016/j.jenvman.2019.109852.

[8] Sisaye S. Ecological Systems Approaches to Sustainability and Organizational Development:Emerging Trends in Environmental and Social Accounting Reporting Systems [J]. Leadership & Organization Development Journal,2011,32(4):379-398.

[9]楊麗韞,甄霖,吳松濤. 我國生態補償主客體界定與標準核算方法分析 [J]. 生態經濟(學術版),2010(1):298-302.

[10]華慶莉,曹秋迪,沈菊琴,等. 流域生態補償主客體識別方法比較研究:以行政區為研究對象[J].江蘇水利,2020(12):22-6.

[11]Wang J,Yu F,Ma G,et al. Gross Economic-ecological Product as an Integrated Measure for Ecological Service and Economic Products [J]. Resources,Conservation and Recycling,2021,171,doi:10.1016/j.resconrec.2021.105566.

[12]戴家遠,胡淑恒,張貝爾,等. 基于機會成本和生態系統服務價值核算的生態補償標準研究:以新安江流域為例 [J]. 湖北農業科學,2021,60(21):152-157.

[13]劉富國,李姣,汪杰,等. 南山國家公園生態補償標準研究:基于生態系統服務功能價值和機會成本 [J]. 湖南林業科技,2019,46(5):9-16.

Study on Ecological Compensation Mechanism of Water Source Based on Ecological Product Value Realization:A Case of Wangying Reservoir

Wang Jingyun1,Xu You2,Zhang Sisi2

(1. Hubei Key Laboratory of Ecological Restoration of River-Lakes and Algal Utilization,

Hubei University of Technology,Wuhan 430070,China;2. Wuhan Zhongneng Huayuan

Design Consulting Co.,Ltd.,Wuhan 430014,China)

Abstract:From the perspective of ecological product value,the ecological compensation mechanism is studied from four aspects including stakeholder analysis,definition of subject and object,ecological compensation standards,and transformation of compensation mode. The ecological construction of water source area has changed from protecting the upstream and benefiting the downstream to protecting the upstream and benefiting the entire region. Ecological builders are the biggest beneficiaries. The value of ecological products is greater than conservation cost and opportunity cost,which is beneficial to improve the ecological compensation standard. The compensation approach could truly realize the transformation from “blood transfusion” to “hematopoiesis” in the way of compensation. The realization of ecological product value will further promote the development of ecological compensation mechanism and the harmonious coexistence between human and nature.

Key words:ecological product value;ecological compensation mechanism;water source area;reservoir.

收稿日期:2022-03-24

基金項目:湖北省水利重點科研項目(HBSLKY202118)

作者簡介:王景蕓,女,教授,博士研究生,主要從事工程水文學及水資源綜合利用研究。E-mail:573601003@qq.com