印花青瓷陶范的制作與運用*

韓 鹿

(韓國傳統文化大學校 韓國 忠清南道 扶余郡 33115)

印花技法,特指陶瓷領域中使用刻有紋樣的陶范在半干的泥坯內、外器面上壓印出紋樣的裝飾技法。在中國眾多窯口中,以耀州窯印花青瓷最具代表性。簡單的戳印及模范印制工藝在唐代便已出現在該窯的裝飾工藝中,但本文中真正復原的印花青瓷裝飾技法則產生于宋代中期,其中使用“子母范”印制紋樣的特殊裝飾技法更是耀州窯首創。

1 耀州窯印花技法的產生及意義

耀州窯青瓷眾多裝飾技法中,刻花裝飾技法雖最為引人注目,但因其制作工序繁雜、對工匠技藝要求高等原因,在北宋中期后,逐漸被制作簡單、快速但效果類似的印花裝飾技法所替代。刻花技法產生于宋代早期偏晚些時候,是在五代劃花和剔花技法基礎上發展而來的。

但“直刀深刻,斜刀廣削”的刻花工藝對于當時的耀州窯工匠來說,無形中增加了許多學習成本和制作難度,這對當時銷售市場已遠至海外的耀州窯青瓷來說,無疑成為了阻礙其發展的障礙。而作為刻花技法的“直系繼承者”,印花技法在保留了立體浮雕感和犀利、流暢刀法的同時,因陶范的大規模制作及使用,極大提高了此類耀州窯青瓷的生產速度與規模,間接上也促進了耀州窯印花青瓷以及印花技法在全國的大范圍傳播(見圖1、圖2)。

圖1 耀州窯青釉刻花嬰戲紋碗

圖2 耀州窯青釉印花嬰戲牡丹紋碗(宋 耀州窯博物館藏)

雖然戰爭、經濟以及政治等因素都可能從一定程度上推動制瓷工藝向全國不同地域傳播從而形成陶瓷體系。但印花技法,特別是印花陶范自身所具有的可批量生產、制式嚴格統一等特點,可以被推定為其中最主要的因素。而從相隔千里但同屬耀州窯系的各個窯址所出土印花青瓷以及相對應陶范等實物證據來看,也可以有力地證明上述推論存在合理性(見圖3、圖4、圖5)。

圖3 耀州窯系各窯口全國分布圖

圖5 陜西耀州窯 纏枝菊紋印花碗范(宋 耀州窯博物館藏)

同時,北宋中期以后隨著國內外市場對于青瓷需求量的急劇增加,各窯廠急需找到合適的新工藝來滿足市場的需要。這也為印花技法的出現以及大規模運用創造了充足的外部條件。而各地窯廠工人不斷針對印花技法進行改進,也成為了推動印花技法從簡單地直接刻制印花范到最終母-子范法出現的內部因素。

2 耀州窯印花技法的紋樣類型

耀州窯裝飾紋樣豐富多彩,是該窯自創燒以來就具有的特征,到五代時得到了進一步發展,進入北宋后,更達到了繁容頂峰。從發掘出土和傳世的耀瓷觀察,光北宋的裝飾紋樣就可達200多種。大部分的紋飾題材都與自然、生活及服務對象有著密切聯系,包括植物、動物、人物、自然風光等。其中植物題材占比最多,也是印花青瓷器物中應用最廣泛的題材。因此,筆者也選擇了植物題材中的牡丹作為了實物制作的參照對象。

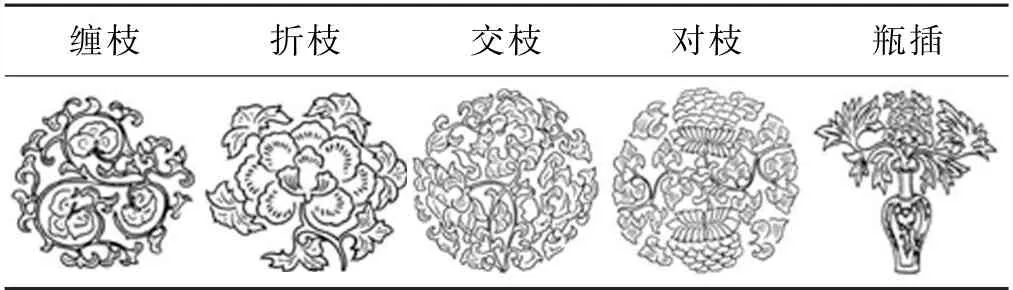

牡丹,素有“花王”的美稱,其富貴、典雅的形象在社會各階層中都非常受歡迎。而作為耀州窯印花器裝飾紋樣中使用時間最長、應用頻率最高的紋飾題材,不僅造型、構圖變化豐富,所適用于的裝飾技法從劃花、刻花到較復雜的貼花、印花等也均有出現。在印花青瓷中,常見的牡丹紋樣式有纏枝、折枝、交枝、對枝、瓶插、盆插等(見表1);花瓣造型也分為塔型樓臺式、雙層多瓣式以及單層多瓣式等幾種類別。另外,與動物紋相結合的鳳凰牡丹、孔雀牡丹也較為常見。

表1 常見牡丹紋樣

3 耀州窯印花技法的核心“子母范法”

陶范,即陶質的模型。在誕生之初主要被用作器物的成形器,強調的是陶范的定形、成形功能,因此多被稱為模范,也被叫做模子。在隨后的發展過程中,陶范又逐漸演化出了裝飾作用,并能滿足器物成型與裝飾同時完成的要求,極大提高了陶瓷生產的效率。關于陶范用途在古文獻中便有過明確記載。早在東漢時期著成的《論衡·物勢》中就有寫到“今夫陶冶者,初涎植作器,必模范為型,故作之也”。這是模范首次被提到作為定形工具使用的記錄。這里提到模范是用泥土制作器物時,所必須的成形工具,可見模范當時已經具有了成形功能。

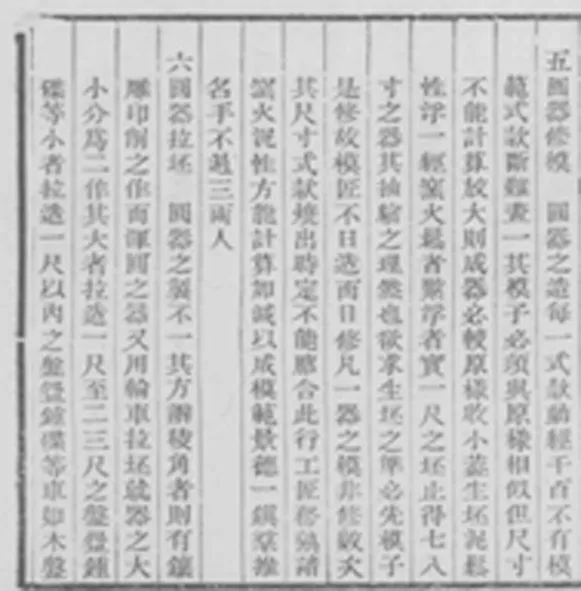

同樣,在清代唐英所著的《陶冶圖說》詳細記錄了模范及其使用方法“印坯”的具體含義(見圖6、圖7)。

圖6 《陶冶圖說-圓器修模》

圖7 《陶冶圖卷》(十九世紀初香港海事博物館藏)

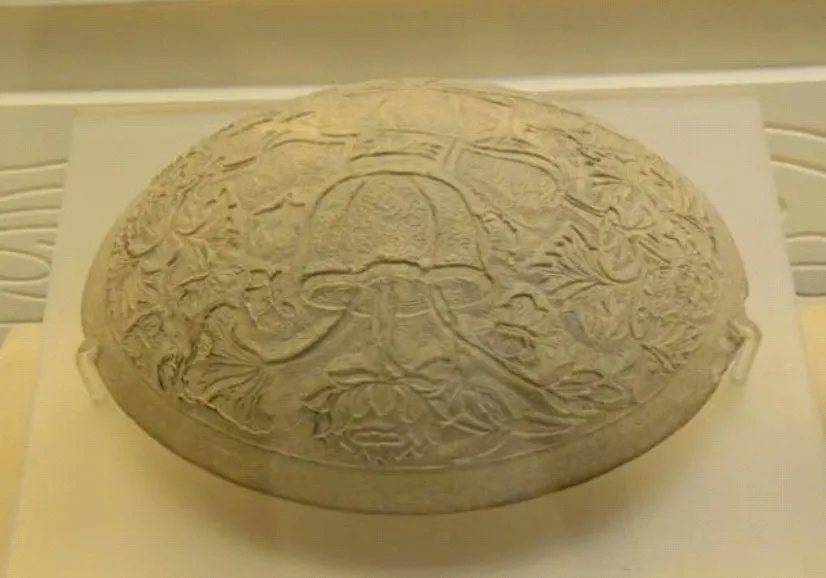

在針對宋代耀州窯遺址進行發掘后,發現了一種與印花青瓷素燒坯十分相似的器物。這種器物與素燒坯相比,紋樣相同,尺寸稍大,胎質與青瓷器素燒坯相似,且大部分不修圈足。這便是子母范法中的母范,母范是完全按照青瓷實物進行造型和紋樣設計的,而子范是用母范翻制得來,因此紋樣與母范完全相同但方向相反,用于直接制作青瓷器物(見圖8、圖9)。

圖8 北宋博古插畫牡丹蓮紋碗母范(耀州窯博物館藏)

圖9 北宋博古插畫牡丹蓮紋碗子范(耀州窯博物館藏)

正是由于子母范法在耀州窯印花青瓷中的大規模使用,使得印花青瓷在最大限度保留刻花技法韻味的前提下,數倍提高了生產效率。而由于陶范的可大規模制作以及攜帶便利等因素的影響,客觀上也推動了這一技法在全國各地不同窯廠的發展壯大。

4 使用子母范法翻制印花青瓷

4.1 制做母范

選擇與青瓷坯泥相同或粗細相似的泥料,采用拉坯成形技法,拉制出母范毛坯;毛坯要求厚胎且尺寸稍大。待晾干后進行修坯處理,使母范外形規整。但一般不挖圈足,以便于翻制子范;

待母范成形后,采用與刻花工藝完全相同的“直刀深刻,斜刀廣削”技法,在坯體內側刻劃出折枝牡丹紋。注意,因母范主要用于大量翻制子范,易于磨損,所以母范的紋樣一般要比刻花裝飾紋樣更深更寬。紋樣線條也要更明快,層次結構更清晰,以便于翻制出品質更好的子范。在刻劃母范內側紋樣時,先使用尖刀頭在坯體上深刻出紋樣外輪廓,盡量避免刀身與坯體完全垂直(見圖10);之后使用寬刀斜放的方式,沿著之前劃下的紋樣線路,將多余泥料刮掉,保證紋樣與留白部分的層次感得到充分體現;最后劃花工具在紋樣上裝飾出細節,這樣母范紋樣的刻劃部分便完成了(見圖11)。

圖10 母范制作一

圖11 母范制作二

刻劃好后的母范,待慢慢陰干后放入窯中素燒,素燒溫度保證在950~1 000℃之間。這樣既保證了母范坯體的強度足夠多次翻制子范,同時對母范的吸水性也不會有太大影響(見圖12)。

圖12 母范制作三

4.2 制作子范

在印制子范前,需要先用濕海綿為素燒好的母范內部補水。這樣做的理由,一是可以清除母范內部附著的污垢,同時也能便于印制好的子范脫模。這部分會在后面“第五部分制作過程注意事項”中進行進一步說明。

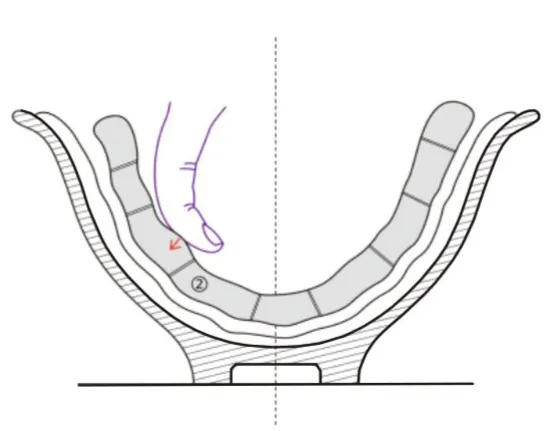

子范的坯泥同樣選擇和青瓷坯泥相同或相似的泥料,使用割線切出薄厚兩塊泥片做備用。將①號、②號泥片分別壓成圓形,尺寸稍大于母范直徑。用海綿將①號泥片表面打濕,這樣能最大化保證印制出的子范表面光滑度。將打濕的①號泥片放入母范內部后,用手指或工具沿母范器面內部紋樣的走向按壓泥片,使紋樣可以清晰地印制在泥片上(見圖13)。

圖13 子范制作一

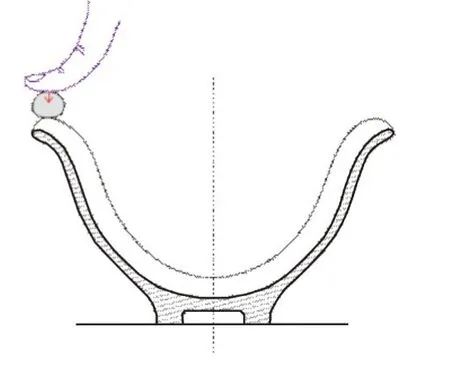

用工具在②號泥片上戳下足夠的氣孔,這樣做的理由是保證在按壓②號泥片時,處于①號、②號泥片之間的空氣可以通過這些氣孔順利排出。將戳好氣孔的②號泥片放入母范內部,采用同樣的手法按壓泥片(見圖14)。搓制一條泥條,圍出子范的底足(見圖15)。這里泥條一定要足夠厚,理由在“第五部分、制作過程注意事項”中會進行進一步說明。將印制好但還未分離的母范與子范倒扣放置一段時間后,待子范稍微干燥后便會自行脫出。慢慢陰干后入窯素燒,素燒溫度保證在950~1 000℃(見圖16、圖17、圖18)。

圖14 子范制作二

圖15 子范制作三

圖16 子范制作四

圖17 子范制作五

圖18 子范制作六

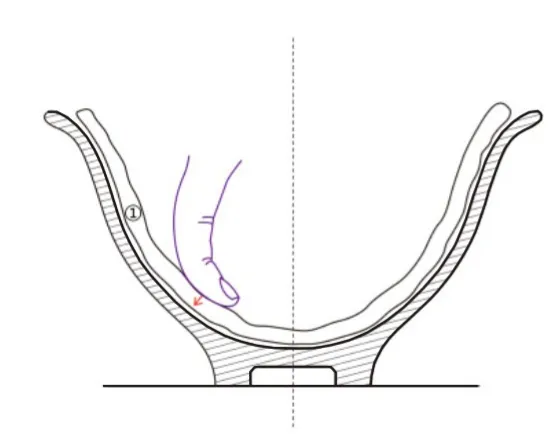

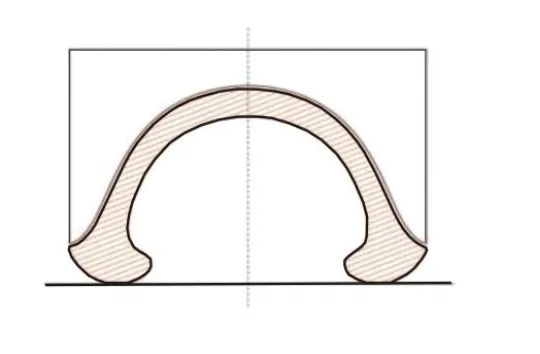

4.3 制作印花青瓷

為了盡量減少青瓷壓印時坯體的變形程度,在拉坯制作時需要制作一個參照物作對照以此來減少誤差。拿一張硬紙板,對照子范的外輪廓線進行裁剪,使兩者輪廓線相吻合(見圖19)。將照裁剪好的紙板當做正形,對照輪廓線裁剪出負型紙板(見圖20)。

圖19 印花青瓷制作一

圖20 印花青瓷制作二

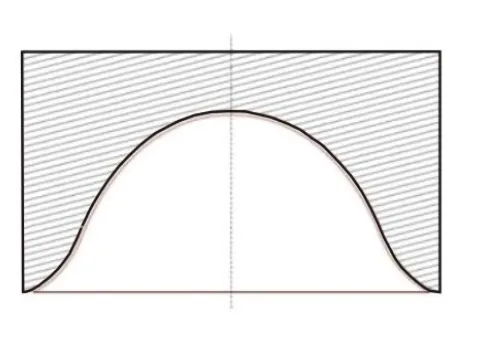

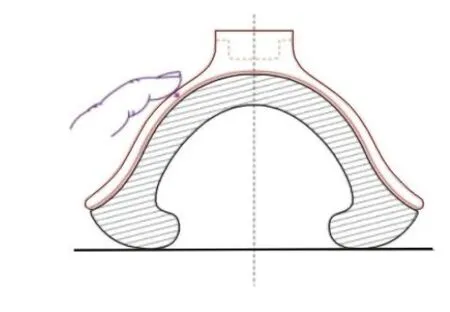

選擇青瓷土作為泥料,采用拉坯成形的方式制作青瓷泥坯。在拉制結束前,用準備好的硬紙板進行比對,盡量做到手工制作青瓷泥坯的精確度。待青瓷泥坯放置30 min,泥坯表面水分消失后,將子范放入泥坯內,倒扣放置在轉盤上,用手或工具來對泥坯外壁進行壓印,使子范表面的花紋充分裝飾在泥坯內壁上(見圖21)。將制做好的印花青瓷坯體慢慢陰干后上釉燒成,折枝牡丹紋印花青瓷碗的整個制作過程便順利結束了(見圖22)。

圖21 印花青瓷制作三

圖22 印花青瓷成品

5 制作過程注意事項

①在印制子范前,如若不用海綿打濕泥片,因泥片水分不足以及母范對水分的過度吸收等原因,很可能會導致印制出的子范表面出現龜裂現象,使子范制作無法順利完成。②同樣還是在使用泥片印制子范時,盡量避免一次性印制完成。因為泥片的厚度過厚,容易導致紋樣壓印不充分,造成子范紋樣輪廓線不明確,甚至出現位移等現象。③制作子范的底座時,由于底座在印制青瓷泥坯時也充當了一部分“把手”的作用,因此盡量將子范底座的高度保持在3 cm 以上。這樣可以避免在印制過程中誤觸到青瓷泥坯。④印制青瓷泥坯時,要保持青瓷泥坯在轉盤上,手持子范把手部位放置于青瓷泥坯內部的姿勢。這樣做的好處是方便調整子范與泥坯的相對位置,避免紋樣出現印制錯位。

6 結語

筆者通過理論研究結合實際制作的方法,復原了使用子母范法印制折枝牡丹紋印花青瓷的整個制作過程,并總結了制作陶范以及印制青瓷過程中所需要注意或規避的要點。在整理過程中,將實物照片記錄和平面圖繪制的方式相結合,更直觀地展現了以往書本中只用文字復述的制作過程。希望能為這一傳統青瓷裝飾技法的發揚光大盡一份綿薄之力,同時也希望為其他對印花青瓷以及陶范印制法感興趣的人提供些許幫助。