淺論現代化灌區面臨的問題和發展思路

尹熙博

(株洲市酒埠江灌區管理局,湖南 株洲 412300)

1 灌區當前存在的問題

1)灌溉技術落后,農民節水意識不強。當前灌區農業仍主要采取漫水灌溉,較少采用現代化灌溉技術,酒埠江灌區灌溉用水利用系數為0.539 6。渠系上游的大部分群眾缺乏水資源危機感,在灌溉期間,都是放大水,造成水資源浪費。與此形成鮮明對比的是,水渠下游灌不到水,部分基本農田因此拋荒,影響農業生產。

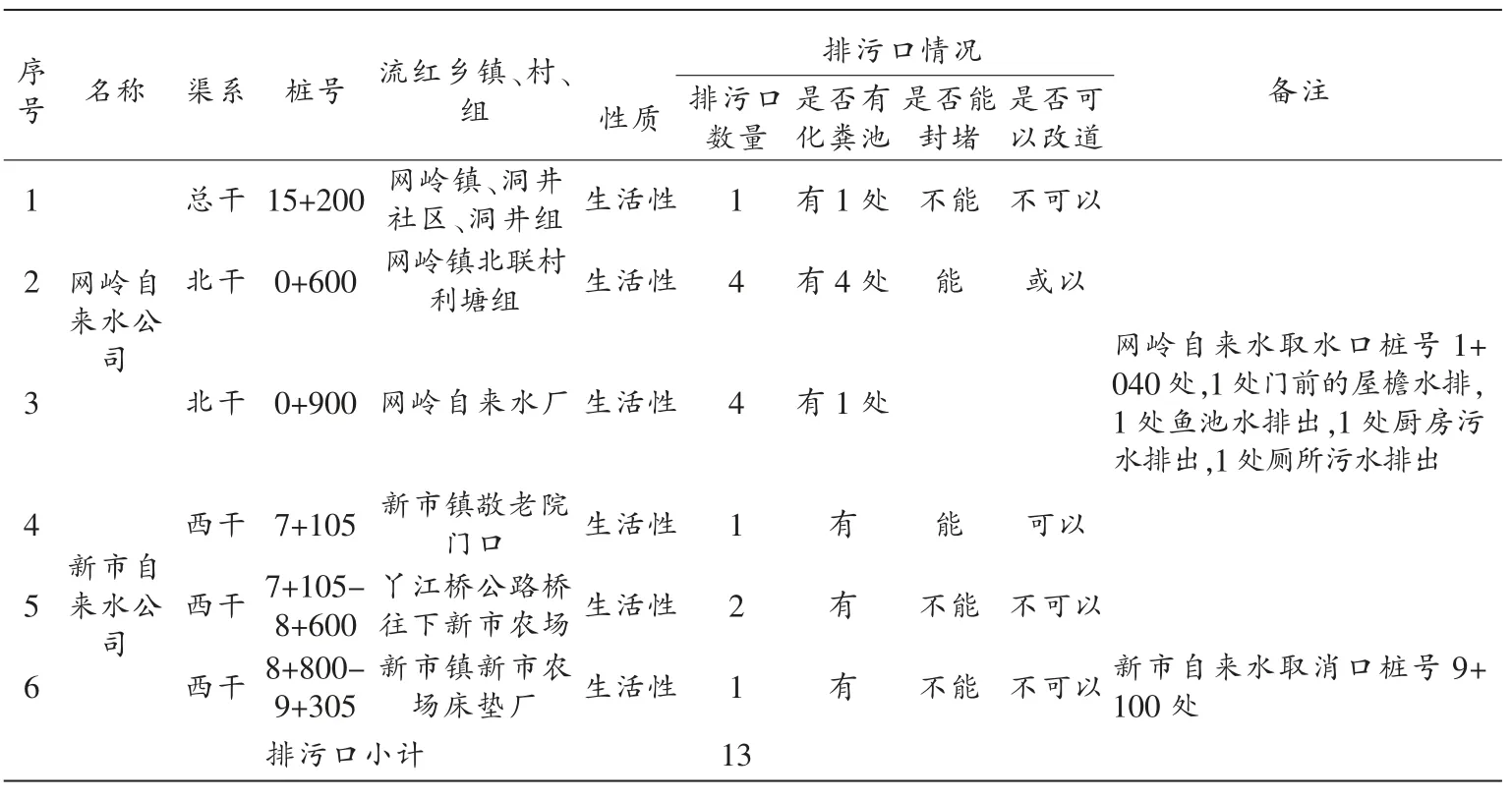

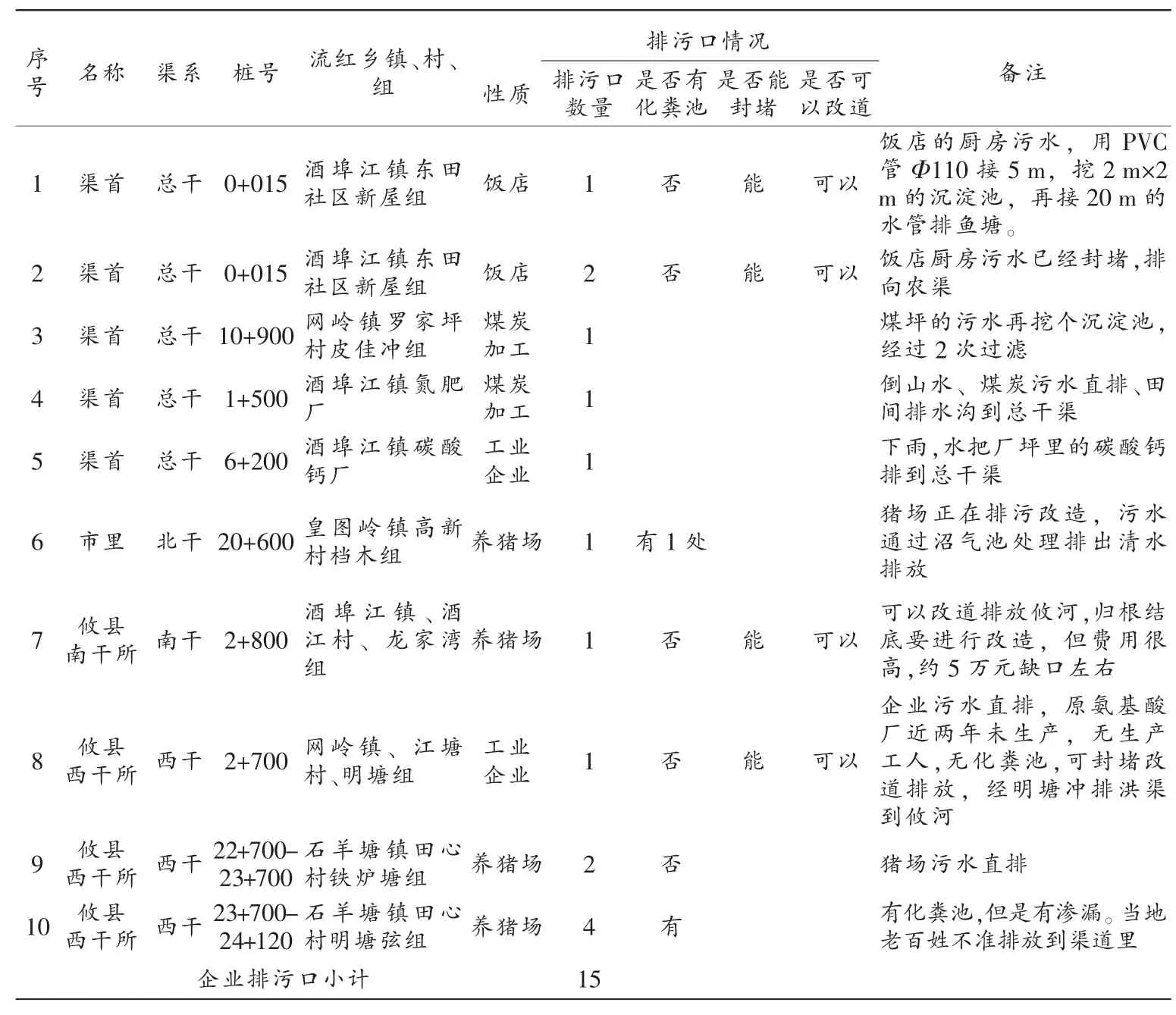

2)水污染較為嚴重,生態環境遭到破壞。通過實地調查走訪,發現渠道飲用水水源保護區存在的13處禁止類排污口(即飲用水水源保護區:網嶺、新市鎮自來水廠取水點上游3 000 m,下游200 m),見表1;15處經營類排污口(見表2)、198處生活類污水排放口,未經污水處理直接排入灌區渠道,嚴重破壞灌區水生態環境,影響灌區人民的飲水安全,一些農作物因污染水灌溉而導致減產,老百姓財產安全得不到保障。

表1 株洲市酒埠江灌區水環境綜合治理飲用水水源保護區上下游排污口摸底調查明細表

表2 株洲市酒埠江灌區水環境綜合治理經營類排污口摸底調查明細表

3)大型建筑物年久失修,存在嚴重安全隱患。過去20年來國家對酒埠江灌區投入了2.55億元進行續建配套與節水改造,據統計完成渡槽改造20座,干渠上隧洞改造24座,暗涵改造4處,干渠上4處倒虹吸管改建為渡槽,使一大批工程得以更新改造,但受投資有限制約,灌區工程還遠未達到技施標準。227km干渠中還有30%沒有防滲硬化,893 km支渠中還有78%沒有防滲硬化,渠系建筑物還有59%未作更新改造,48座渡槽中19座屬于不安全級別、4座屬于危險級別。比如:渡槽存在伸縮縫開裂、地基不均勻沉降、混凝土脫落、渡槽鋼筋裸露等老化破損問題[1]。目前,灌區部分骨干工程處于病險狀況。在新病和老病疊加的情況下,既要保證工程運行安全,又要保證灌溉供水,致使每年要花大量的維養資金進行永久或臨時性工程措施來除險保安。市財政安排的資金難以滿足工程維養。由此造成工程必須控制運行,灌溉效益大打折扣,農民用水得不到有效保障。

4)灌區信息化管理程度不高。現代社會各行業對管理信息化的要求日益增長,盡管大型灌區基本上建立了灌區信息化系統,但管理水平和工作效率還是比較低,后期信息化設備維養資金缺乏,制約著灌區可持續發展。

5)灌區人才隊伍建設滯后。灌區的性質決定了工作的主要內容是體力勞動,歷史上酒埠江灌區管理局工勤人員最多時達180人,而目前全局干部職工才75人,在管理的渠線沒有縮減、工作內容沒有變化、工作標準要求比過去高得多的情況下,將過去10個人做的工作量壓在3~5個人肩上,工作強度之大不言而喻。尤其在基層站所,職工年齡較大、文化水平較低、創新能力不強,在推進現代化灌區建設上往往是心有余而力不足,不利于新時代灌區工作發展。

2 對現代化灌區建設的思路

1)建設節水灌區。一是加大宣傳力度。通過“世界水日”、“中國水周”、新聞媒介、微信公眾號、校園課堂等進行宣傳,提升水利人的公仆精神和主人翁意識,讓涉渠鄉鎮居民知道:節約用水和保護水資源是每個公民應盡的義務,創造“珍惜水、節約水、保護水”的良好社會氛圍。二要優化工程措施強化灌區節水,灌區通過防滲渠道、輸水管道、微灌及噴灌等工程措施都不可或缺[2],要因地制宜,改變人們傳統的灌溉模式,減小渠道滲漏及田間地表蒸發,提高灌區農田水利用系數,實現灌區高效節水的目的。三是加強維修改造水利設施。積極向上級部門爭取中央、省、市水利專項資金,納入國家現代化灌區建設試點,利用中央水利資金對渠道險工險段進行除險加固、對土渠進行防滲襯砌等技術處理;向當地政府匯報當前灌區運行困難,強烈呼吁市財政落實人員經費和工程維修養護經費,確保工程運行良性機制的建立。納入國家“十四五”續建配套與現代化改造項目,對老化嚴重的大型建筑物及時進行除險加固和拆除重建。四是推進灌區標準化規范化建設。根據《湖南省水利廳辦公室關于印發<湖南省大中型灌區標準化規范化管理實施細則(試行)>的通知》的文件精神,深入研究,酒埠江灌區有條不紊地扎實推進灌區標準化規范化管理工作:首先,出臺了《酒埠江灌區標準化規范化管理實施細則》,統攬灌區標準化規范化管理工作。修訂完善了各項管理制度、考核辦法、規程及流程,促進以制度促規范,以制度管人管事。其次,建立健全安全生產管理機構,成立局安全管理領導小組。落實安全生產責任制,建立防汛和安全生產責任體系,簽訂年度安全生產責任狀。制定《防汛抗旱應急預案》,全局組織開展一次安全生產大檢查。第三,完善了各類工程標志、標牌。全面推行灌區河長制,落實市、縣、鄉、村四級河長,力爭早日完成灌區確權劃界工作。最后,嚴格各項渠道管理制度,落實工程管理措施。堅持先行先試,加強示范帶動,在網嶺鎮總干渠、北干渠、西干渠交叉處打造現代化灌區先導區,以管理所為單位分別創建2 km左右渠道規范化標準化管理示范段。目前在市坪管理所建成了酒埠江灌區標準化規范化管理標準示范渠段。

2)建設生態灌區。一是加強聯合執法,由縣環保局牽頭、當地政府配合,堅決取締飲用水水源保護區內禁止類的排污口,減小工業污水、生活污水的排放,使用凈化設施凈化水質,防治污染。二是工程管理單位向企業(私營業主)下達排污口整改通知書。逾期不整改或整改不到位,由當地縣環保局牽頭、所在鄉鎮政府配合,依法予以封堵。三是所在鄉鎮政府牽頭,水利部門配合,與村民溝通協商,制定改造方案,由村民自行實施。四是沿渠垃圾桶、垃圾池的布局,由各鄉鎮負責選址,對已建立了垃圾轉運機制的村組或農戶,由工程管理單位負責統一采購垃圾桶,各鄉鎮負責發放。五是因地制宜,對渠堤進行種植花草,對邊坡進行草皮綠化,建設生態護坡,打造灌區先導區,既保護水資源,又美化環境,建立現代化生態灌區。

3)打造智慧型灌區。在供用水管理上,一是建立灌區用水數據庫。通過較完善的量測水設施監測點,全面調查核實灌區內農作物種植面積、種類和各企業用水量,對干、支渠的水量調配情況做到實時監測和數據分析,建立灌區用水基礎數據庫。每年科學編制《年度配水供水調度方案》,嚴格執行相關用水管理制度、計量設施管理制度,按照節水灌溉、精準調度、算清水賬、定額供水的原則,推行總量控制與定額管理,實現灌區生活、生產和生態用水一盤棋。二是推行了“四有”放水法,即:“放水前有核實、放水時有告知、放水周期有間隔、放水效果有跟蹤”,開展用水戶滿意度調查,針對反饋的意見及時整改優化管理能力和服務水平。三是形成雨量監測、水位觀測、視頻監控、閘門遙控、視頻會商5大系統。升級灌溉管理系統,實現決策智能化、水賬清晰化、運行可視化。

4)建設人文灌區。一是以人民為中心,嚴格落實“四有放水法”,踐行“送水到田頭、服務到心頭”的社會承諾。做到精準灌溉有的放矢,提升服務水平,真正讓群眾感受到灌溉用水的便利和灌區工作貼心服務的溫暖。二是以人為本,構筑多維度的安全屏障,堅持開展暑期“防溺水,保安全”宣傳,每年夏季組織志愿服務隊走進灌區中小學校園宣講防溺水知識,在各鄉鎮“村村通”廣播連續播放公益廣告。在水流湍急處安裝救生設備950套,在事故多發渠段安裝警示牌198塊,增設防護欄和跨渠橋梁改造。通過完善防護設施,強化宣教引導,學生野泳現象明顯減少,渠道傷亡事故逐年減小。三是營造舒心的工作環境,堅持強基固本,資金、資源重點向基層傾斜,有條不紊地推進基層所、站提質改造工作。