福州市某島區海綿城市建設方案研究

張海旭

(春華鎮政府農業服務中心,湖南 長沙 410139)

1 工程概況

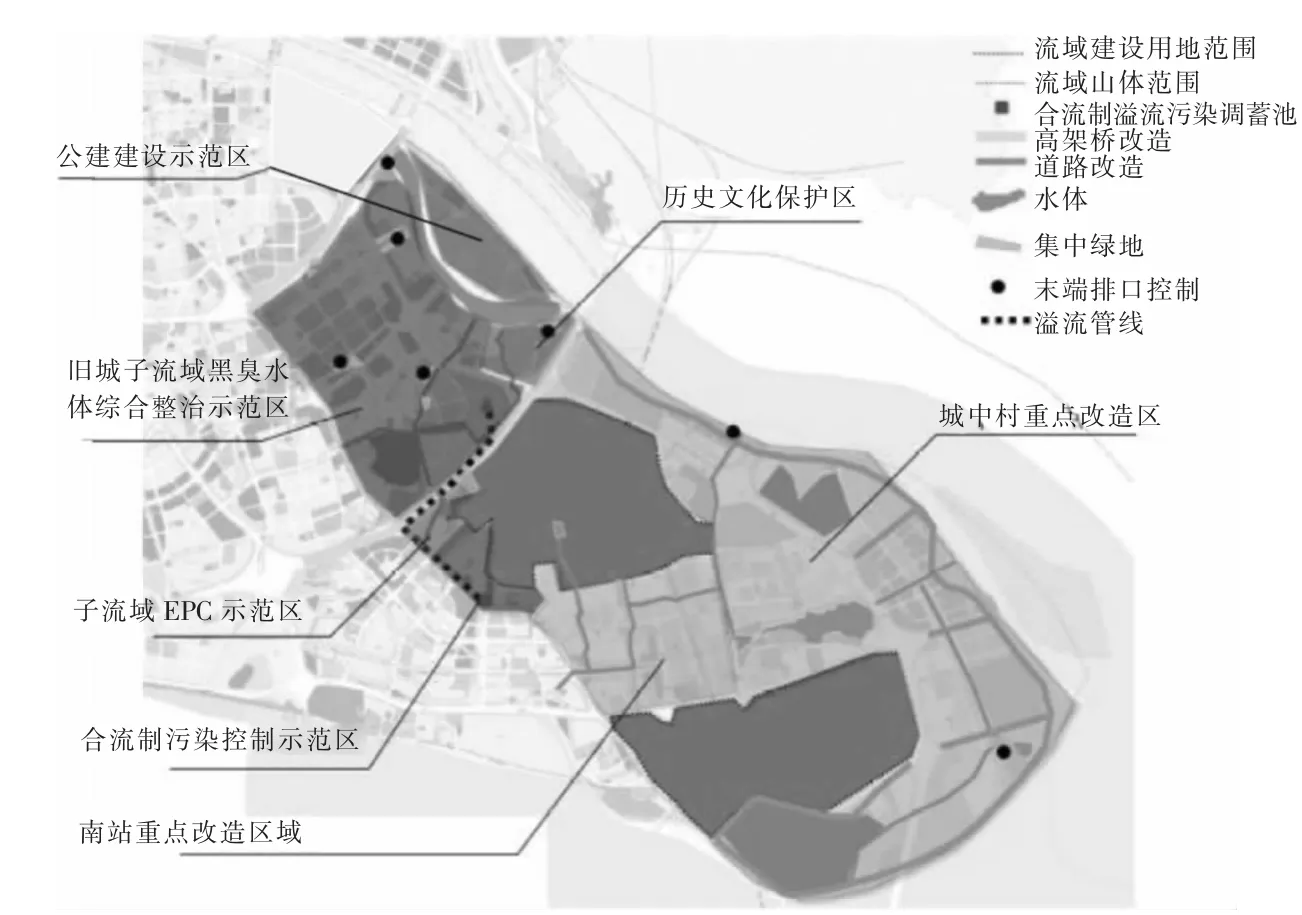

福州市某島區位于南臺島東部,地處閩江、烏龍江和馬江交界處,總面積為33.97 km2。三江口片區為福州典型沖積平原臺島區域,臨近閩江,河網水系發達。根據流域、獨立匯水片區原則,將整個片區分為會展島、火車南站和江口片三大獨立匯水區域。本項目為會展島片區,范圍北至二環路,南至三環路,西至福峽路,東至閩江,流域面積為9.90 km2。工程主要包括海綿城市建設重點區域、舊城子流域黑臭水體綜合整治重點區域、歷史文化保護重點區域三部分。工程建設內容包括5大類工程:各類小區海綿化建設5.70 km2;市政道路海綿化建設1.35km2;公園廣場海綿化建設0.72 km2;水系整治海綿化建設0.52 km2;蓄排設施建設1座。

依據福州城市獨特的山水格局和城市發展條件,在海綿城市[1~2]建設過程中,將在山洪、內澇、潮汐共同影響下,系統性地探索“優化城市水生態空間布局、灰/綠基礎設施聯動,強調綜合性海綿城市建設方法”,遵循老城區“回歸自然”、新城區“師法自然”的不同建設治理途徑[3~4],重點突出水生態、水環境的改善,降低水災害,有機融合城市基礎設施建設與海綿城市[5~7],打造“山地丘陵、濱江濱海、洪、潮、澇敏感型”海綿城市建設示范區。

2 建設目標與總體控制指標

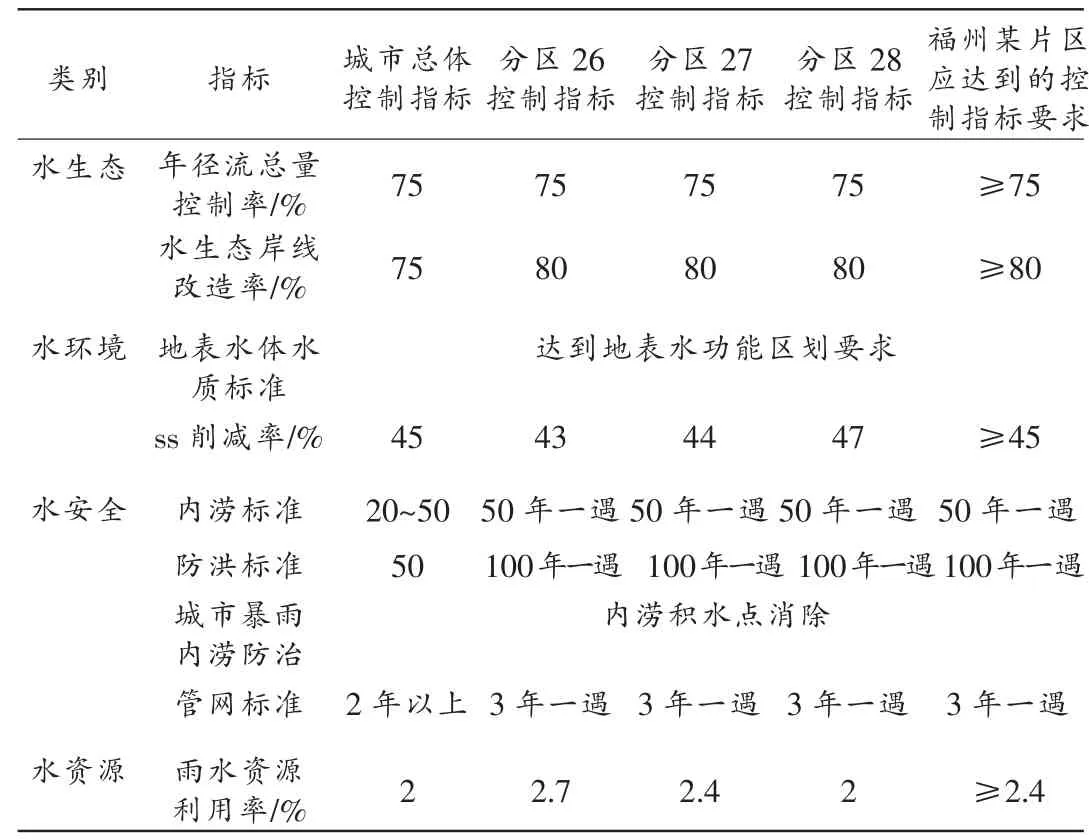

根據《福州市海綿城市專項規劃》中的要求,2020年達到徑流控制率75%的城市建成區面積達20%以上;到2030年的城市建成區面積達80%以上。中心城區劃分為54個海綿管控分區,其中分區26、27、28與三江口片區相關,見圖1。根據各相關管控分區的控制指標,加權得到試點片區需滿足的控制指標要求。具體如表1所示。

表1 福州某島區及相關海綿管控分區控制指標一覽表

圖1 某島區示范分析圖

為打造山地丘陵、濱江河網洪澇敏感型海綿城市示范區,實現現代城市基礎設施建設與海綿城市有機融合與創新,重點區域海綿城市建設的總體建設目標如下:

1)建設區內的河湖水系不得出現黑臭現象,其水質不低于《地表水環境質量標準》Ⅳ類標準,且優于建設前的水質。

2)有上游來水的河湖水系,其下游斷面主要指標不得低于來水指標,且該地下水水質不低于《地下水質量標準》Ⅲ類標準或不劣于海綿城市建設前。

3)建設區內的雨水徑流污染、合流制管渠溢流污染得到有效控制,表現為:無污水通過雨水管網直接排入水體;非降雨時段,無污水通過合流制管渠直排入水體;利用雨水直排、合流制管渠溢流排入建設內的河流水系采取生態治理后入河,確保建設區內的河湖水系滿足1)的要求。

4)生態岸線恢復75%,達到藍線控制要求。以防洪安全為前提,對建設區內河湖水系岸線、有蓋板的天然河渠等進行生態修復,恢復其生態功能。

5)年均地下水水位需保持基本穩定、或明顯遏制其下降趨勢,確保低于歷史同期的平均降幅。

6)建設區內夏季(6—9月)日平均氣溫不高于同期其他區域、或較歷史同期(扣除自然氣溫變化影響)呈現下降趨勢,城市熱島強度得到緩解。

貫徹低影響開發理念,應用雨水濕地、濕塘、綠色屋頂、滲透性鋪裝、下凹式綠地、雨水花園等LID綠色雨水設施,結合雨水管線等灰色設施(非綠色設施),提高城市雨水年徑流總量控制率,控制徑流污染,改善城市內澇問題,構建生態水循環系統。

3 建設方案

3.1 技術路線

為解決城市水系統問題,結合福州市現狀,海綿城市建設重點是解決黑臭水體徑流污染、控制合流制管渠溢流污染、棚戶區和城中村改造等,同時結合城市防洪排澇規劃,緩解福州洪澇問題。通過“城市水病”問題診斷,從水生態、水環境、水資源、水安全、可復制管理體系等方面,提出適合于福州重點區域的總體控制目標。根據 各 地 塊 條 件 采 用“滲”、“滯”、“蓄”、“凈”、“用”、“排”6類技術方法分解總指標,將年徑流總量控制率指標分解到各地塊,指導地塊開發建設。通過海綿城市工程建設、管理體系兩大示范內容,建立海綿城市建設機制,配套政策,形成體系化設計、施工、運營管理辦法,優化業務流程,構建完善的海綿城市建設體系。從流域性、系統性角度出發,綜合采用合適的“滲、滯、蓄、凈、用、排”措施,采取“源頭+過程+末端”的系統控制措施,避免為指標而建設。結合福州市海綿城市建設具體需求,制定“源頭消減、過程控制、系統治理”的海綿城市建設總體技術路線。

3.2 具體建設方案

1)可改造建設地塊。采取分類控制策略,根據小區年限采取不同控制策略,具體策略如下:

①近年剛建成新小區:主要采取管網末端控制措施、集中調蓄池設施或不進行改造;保留較好的道路廣場、綠地景觀,對有條件的小區可適當做部分屋頂花園。②已建10年左右的小區:結合末端集中控制措施,對于有必要的區域可建設調蓄池,采取點狀改造方式,易改造的綠地盡量改造。③已建20年以上老舊小區:盡量在源頭控制雨水徑流,無法控制的在管線末端進行集中控制。④對于小區超標雨水:有條件區域可利用周邊街邊綠地進行控制,無條件區域通過雨水管線排入末端集中調蓄。各可改造地塊通過源頭改造可減排5~10mm設計降雨量。

2)新建小區地塊[8]。在建小區如未考慮海綿設施,不進行改造,采取管線末端控制方式;未建小區,根據分區控制指標要求,原則上在設計年徑流總量控制目標范圍內不外排。

3)難改合流制區域[9~10]。大面積城中村改造難度大,為合流制區域,利用集中綠地,通過雨水截留將雨水導入綠地中,建設合流制調蓄池進行控制,降雨期間調蓄雨水,停雨期間排放雨水至污水管線,進入污水廠凈化處理。合流制調蓄池容積約5 876 m3。

4)歷史文化保護區。歷史文化保護區為敏感區域,僅對該區域排水管線進行截留改造,將雨水引入北側綠地公園,建設合流制調蓄池進行控制,調蓄池容積1831m3。

5)道路。現有道路主要利用周邊公共綠地進行LID改造(透水鋪裝、生態樹池、植草溝、雨水花園等),改造后也無法完全達到控制目標,超標雨水通過管線輸送到集中綠地進行調蓄控制。

6)集中公共綠地。充分利用集中綠地調蓄周邊地塊、道路雨水。

7)河道末端。對于排水量小的排口,且綠地空間充足,可通過前置塘、雨水塘、濕地等生態技術控制雨水,對于綠地空間小,需調蓄容積大的采取調蓄池方式,末端調蓄容積約6 450 m3。

通過以上綜合性措施可達到60%~75%的分地塊控制目標。

3.3管理體系建設方案

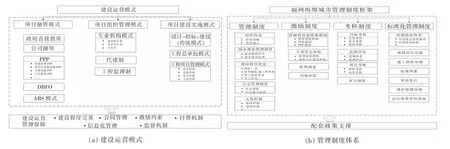

建設運營模式是海綿城市建設的核心內容,其主要包括項目融資模式、項目組織管理模式、項目建設實施模式以及建設運營管理保障體系四部分內容。

1)項目融資模式除政府直接投資結合政府企業融資方式外,重點運用PPP,DBFO,ABS等創新模式,大量引入社會資本建設海綿城市。在城中村基礎設施建設、停車場建設、廠網一體化建設等方面探索采用PPP模式,市政道路、公共建設等方面探索運用DBFO模式,公共設施、景區開發等方面探索采用ABS模式。

2)項目組織管理模式包括工程監理模式、專業機構模式、代建制,海綿城市項目牽涉多部門多學科,專業性強,工期要求短,針對不同類型項目采取不同的項目組織管理模式,形成體系化管理模式,引進市場競爭團隊,保障海綿城市建設工程質量。

3)建設運營管理需要一系列管理機制和政策保障,優化完善建設程序來有效保障項目順利推進;通過專業機構制訂可行、嚴謹的PPP等大型項目合同,規范合同管理;有效運用激勵政策引導社會力量建設海綿城市;建立完善的付費機制,針對不同類型項目采取不同付費機制,倡導按效付費方式;結合智慧城市建設,引入信息化管理手段,對海綿城市建設項目進行數字化管理,提升管理效率;建立有效的監督機制,保障項目進度、質量。

在海綿城市管理制度設計方面進行了積極的探索,建立了完善的管理制度體系,見圖2。

圖2 管理體系建設方案

4 結 語

海綿城市順應自然、尊重自然、保護自然,是建設宜居生態福州的必然選擇,高度重視“海綿城市”試點建設,打造生態文明先行重點區域,發揮了龍頭引領作用。福州市已在生活小區、生態公園、廣場建設及道路鋪設等方面,積極部署、扎實推進相關工作,開展了海綿城市建設的探索,為后期大規模試點建設奠定了良好的基礎。