以“三有”課堂建設推動“雙減”落實

馬志太

“雙減”是對現行教育的調整和優化,最終要在減中實現增質,讓教育回歸本真,形成以家庭教育為基礎、學校教育為基石、社會教育為補充的一個良性循環和互動的大教育環境,為國家培養高質量人才。學校要牢記為黨育人、為國育才的初心使命,落實立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

“雙減”強化了學校教育的主陣地作用,促進了學生全面發展、健康成長,這與學校的“三有”幸福課堂理念是一致的。“三有”,即有趣、有參與、有成就,這是幸福課堂的標準。建設“三有”幸福課堂和“雙減”的目的要求一致,旨在促進課堂教學提質增效,全面提高學校教育教學質量。

大小教研聯動,精研“三有”課堂標準

學校是集團校,集團的大教研活動是指集團層面各個教研組的教研活動,小教研活動是指集團層面各個年級備課組的教研活動。

1.加強大教研活動的研究與指導,提升大教研活動的實效性

為了更好地提升集團整體教學質量,使“三有”課堂標準真正發揮作用,集團開展了大教研活動,精研“三有”課堂的內涵、實施途徑和效果。

大教研活動中,教研組長充分發揮學科委員會的引領作用,在充分調研、分析教師需求的基礎上,依據教研組發展現狀以及學科特點,確定每學期10次大教研主題活動內容,開展形式多樣、內容豐富的大教研活動。活動前后,教研組宣傳本組教研活動并積累活動資料;學期末,總結大教研活動的開展情況并匯總相關資料,不斷推進大教研活動的深化與實效性的提升。

大教研活動加強了對教研組長的培訓與指導,提升了教研的實效性;大教研活動關注不同發展階段教師需求的差異性,更關注教師的深度參與和實際獲得,有效地促進了教研組的建設和教師的專業發展。

2.加強小教研活動的指導與交流,提升課堂教學的實效性

小教研活動是大教研活動的延伸與落實。小教研活動將近期的教學內容和策略與大教研活動研究的問題相結合,教研活動成效體現在課堂教學中。

小教研活動中,加強對各年級學情的研究,更加關注學生學習過程中問題意識和創造性思維品質的培養,構建快樂、高效的“三有”課堂。

每周一次的小教研活動注重與大教研活動主題的結合,增強了“研究”的味道;注重對“三有”課堂教學理念的研究與實踐,有針對性地提升課堂教學的實效性。每學期,備課組要配合教研組推出至少一節“三有”課堂展示課。

每學期末,學校進行大教研活動和小教研活動的過程性評價和終結評價,以促進大小教研活動實效性的提升。

制定評價標準,提升“三有”課堂質量

依據校情、學情和“三有”課堂的內涵,構建各學科“三有”課堂實施及評價標準,將“三有”課堂標準和教學理念落實到課堂教學中,是解決和改進教學實踐問題的切入口。每個教研組在構建本學科“三有”課堂實施及評價標準的過程中,促進教師對“三有”課堂視野下學科本質的思考,最終指導教師改進課堂教學中的突出問題。

1.制定“三有”學科課堂教學評價標準

學校“三有”課堂教學評價標準的構建原則是重視參與性、強調科學性、探索適切性。“三有”課堂教學評價標準的維度包括教學要素、“三有”理念、學科特色。

教師自用的標準是,理解(明確緣由和結構)—備課(按指標準備與設計)—實施(按設計、重生成)—反思。教研組用的標準是,實施者的反思:展示預設、回顧實施、思考優化;參與者的深度交流:平等交流與專家引領共存、傾聽發現與建構表達共生、各抒己見與達成共識共體現。

到目前為止,學校13個學科中9個大學科都結合學科特色制定了本學科的“三有”課堂教學評價標準,并在使用過程中進行調整和修改。

2.實施“三有”課堂教學評價

以“三有”課堂教學評價標準為依據,制定和使用“課堂觀察量表”,進行“三有”課堂教學理念的實踐,促進聽評課活動向專業化發展,真正發揮聽評課對教師教學實踐的指導作用,進而提升課堂教學質量。

首先,各教研組(備課組)根據課程標準以及中高考改革要求,結合本組研究課題,解析教師課堂教學行為,尋找存在的問題,確定課堂觀察量表主題。其次,教研組(備課組)共同研討、確定課堂評價要素及指標,設計課堂觀察量表。再次,在“三有”課堂展示課活動中使用和修正量表。最后,教研組評課,對課堂觀察量表進行修訂,做課教師寫教學反思,其他教師寫聽課收獲及反思。

3.開展學科教師評價

對照“三有”課堂教學評價標準,采用自評與他評相結合的方式,更客觀、科學、合理地開展教師評價,促進教師對于個人教學行為的反思與改進,促進學校教學管理體系的完善與管理工作的改進提升。

4.大小教研活動促“三有”課堂教學評價標準落實

大小教研活動是備課組與教研組開展教學研究、提升課堂教學質量與教師專業素養的重要保障,為了進一步提升大小教研活動的實效性,固化和傳承已取得的成果,學校依據各學科“三有”課堂教學評價標準,定期收集過程性材料、匯報交流活動組織情況,幫助教研組長、備課組長發現問題并及時解決和改進問題,使大小教研活動更扎實有效地開展。

開展微項目行動研究,解決“三有”課堂實施難點

學校從2011年開始進行微項目行動研究,利用微項目時間短、難度小、見效快、易推廣的特點,解決教學中的重難點問題,有效地提升了課堂教學質量。

微項目行動研究機制是我們在備課組層面,面向課堂、面向實踐、面向課改的教研方法。以落實“三有”幸福課堂標準和新課程改革精神為根本目標,依據教研組學年和學期計劃,結合備課組的共同困惑,依托數據分析梳理出短時間內教育教學中迫切需要解決的具體問題,將其設立為當前學期備課組團隊的微項目。以微項目引領教研活動,組織開展相應的主題式教研活動;以微項目為主題,以工作任務為驅動,提升教師教學能力。

微項目行動研究的出發點、落腳點、可操作點、實施途徑、實施方法、預設目標都要圍繞“三有”幸福課堂標準進行考慮,在實施過程中不斷調整,實現解決教學重難點問題、提升課堂質量的目的。

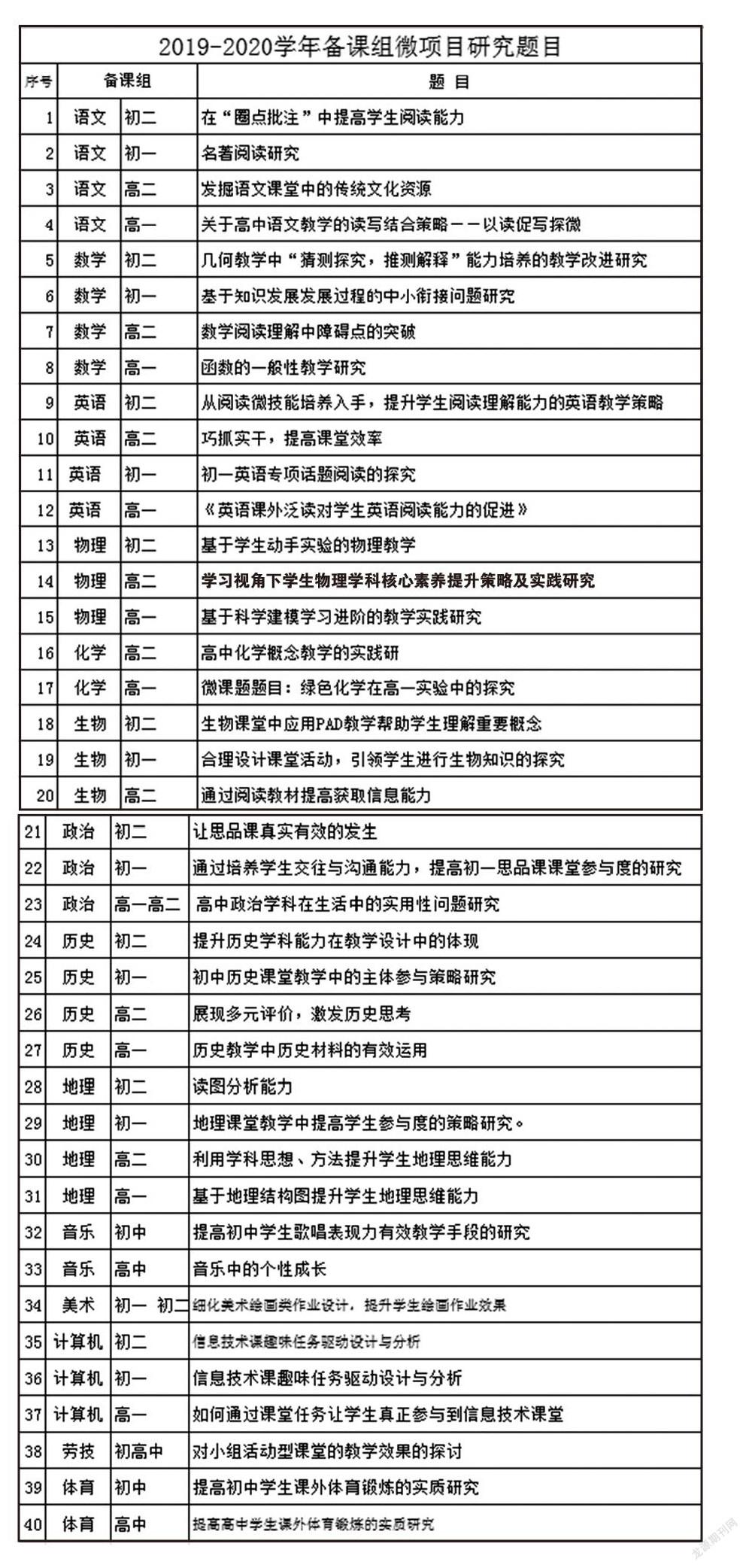

備課組微項目行動研究針對本備課組存在的問題點,確立研究內容,行動研究路徑是發現問題—聚焦問題—立項教研—教研研討—課堂教學—反思提升—總結改進—課堂教學。僅以2019-2020學年備課組微項目研究為例,各備課組都有微項目研究內容(見右圖)。

總之,“三有”課堂的教學實踐、總結、提升,提高了常態課的教學質量,實現了課堂教學提質增效,對學校“雙減”工作的有效開展起到了重要的助推作用。