真乃居談藝札記罕見張岱信札折射人生驟變

胡西林

張岱是由明入清的著名散文家、史學家,一生著述宏富,《陶庵夢憶》《西湖夢尋》《瑯嬛文集》《石匱書》《夜航船》等均出自其筆下。其中,《陶庵夢憶》最為著名,著書時已經龍旗易幟,張岱筆濡情深,所記為大多親身經歷之明朝舊事,種種世相,描聲繪影,喜怒哀樂,無不動人。《陶庵夢憶》不愧為筆記小品之楷模。

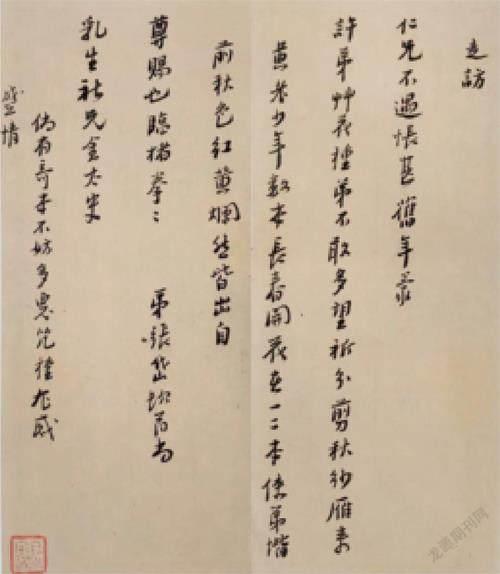

但是張岱墨跡鮮見。以其文思之雋永,想來寫字應該從容蘊藉。幸運的是,筆者曾在讀上海圖書館藏明代尺牘中讀到了一通張岱信札。信很短,兩頁,因為走訪“乳生社兄金太史”索要草花種不遇而作,全文如下:

走訪仁兄不遇,悵甚。舊年蒙許弟草花種,弟不敢多望,祈分剪秋紗、雁來黃、老少年數本,長春開花者一二本,使弟堦前秋色,紅黃爛然,皆出自尊賜也。臨楮拳拳。弟張岱頓首尚。

乳生社兄金太史。

倘有奇本,不妨多惠幾種,尤感盛情。

該信札文辭簡約,一如其筆記小品,書寫則不激不勵,舒緩行筆,見其字可想見其人。

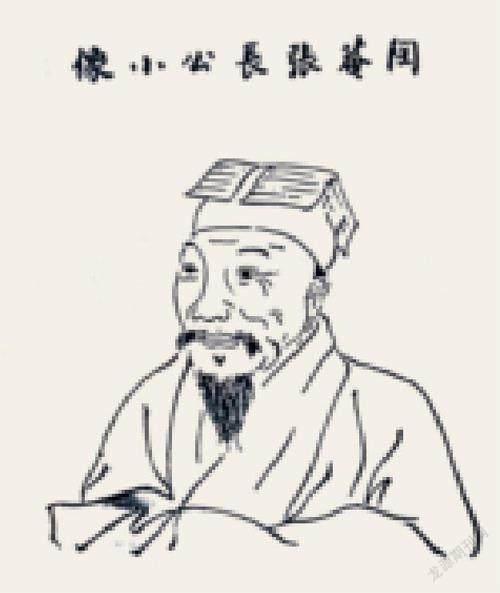

張岱字宗子,又字石公,號陶庵,又號蝶庵,紹興山陰人。他出身望門,高祖天復、曾祖元忭、祖父汝霖三代都是進士,曾祖元忭還是明隆慶五年(1571年)的狀元;父親耀芳雖然科舉不得意,但在南明的亂世中曾經做過魯獻王的右長史,頗受尊重。生長在這樣一個世代富貴的家庭里,張岱少年時并不積極科舉,功名僅止于舉人。他追慕忘返的是當時紈绔子弟的種種繁華享樂,過的是優游閑適的生活。但是中年明亡,環境驟變,幡然悔悟時生活處境已是兩重天,辛酸咽肚,唯有對自己既往生活嚴加解剖,事載《自為墓志銘》:“少為紈绔子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢,好鮮衣,好美食,好駿馬,好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥;兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔。”

這讓筆者想起了弘一法師及作為其前半生的李叔同。事因雖不盡同,兩人性情卻相類。中年的李叔同洞徹紅塵,剃度皈依佛門,修成一代佛學大師。而中年的張岱則因遭遇朝代更迭,拒絕為新朝效力,“ 披發入山,駭駭為野人”。據劉耀林校注《夜航船》的前言所述,此時的張岱早已“身無長物,委棄無余”“ 所存者破床碎幾、折鼎病琴,與殘書數帙、缺硯一方,常常‘瓶粟屢空,不能舉火’;一些勢利的故舊見了他,猶如‘毒藥猛獸,愕窒不敢與接’。因此他痛感世態炎涼,曾經‘作詩自挽,每欲引決’。”而之所以沒有自決,是因為已經寫了17年之久的史學巨著《石匱書》尚未脫稿,他打消了自殺的念頭。

人生磨難如此,造就的卻是一代筆記小品、史學大家!李叔同在前半生不知后半生有弘一,張岱前半生不汲汲功名,富貴令其沉淪,后半生之際遇卻成就其《陶庵夢憶》《西湖夢尋》《瑯嬛文集》《石匱書》、《夜航船》……命乎?運乎?邏輯乎?

從抒情回到這通信札上來,信未署年月日期,如何厘定大致年代?

張岱籍紹興,但是長期寄居杭州,明亡之前生活優裕,所謂“好精舍,好美婢…… 好古董,好花鳥”乃當年浮華。明亡之后,“ 披發入山,駭駭為野人”“身無長物,委棄無余”“所存者破床碎幾、折鼎病琴,與殘書數帙、缺硯一方,常常瓶粟屢空,不能舉火”則為其后半生的真實生活寫照。其人命硬,壽高八十又八,明亡之后雅心猶存,雅興卻無;而此札字里行間透露的都是閑雅,雖然無以確說書札年月,寫于明亡前,即其中年所作應該是符合情理的事。

求教方家以為然否?