一份廢棄的銷毀方案

黃漢城

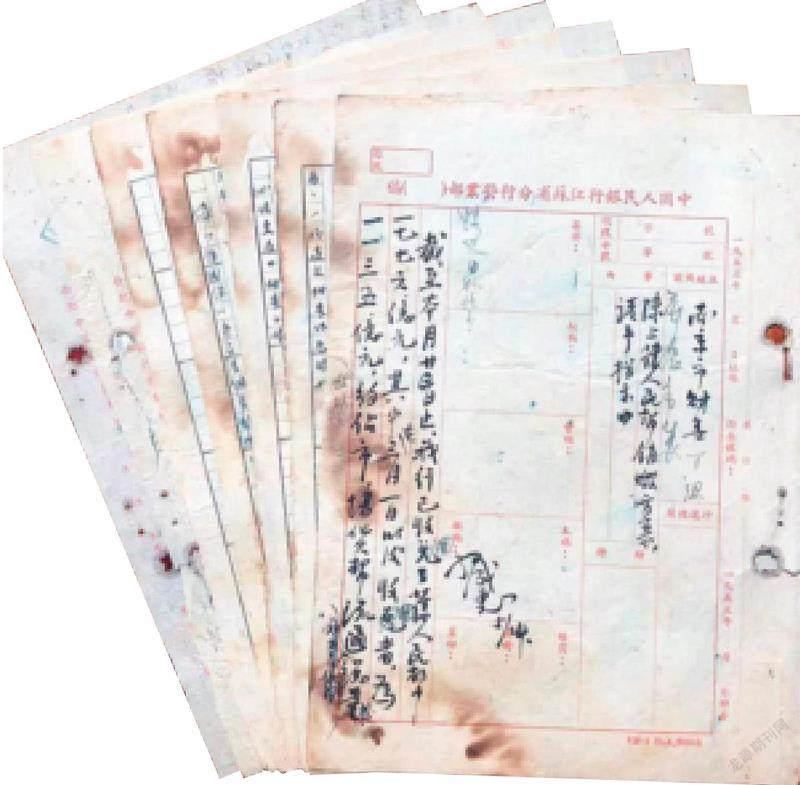

這份《舊人民幣銷毀方案》是筆者的珍藏,它是中國人民銀行江蘇省分行營業部于1955年5月24日向南京市財委上報的一份請求批示方案。雖然這是一份廢棄的方案,并沒有簽發實行,但我們依然能夠從中讀出不少重要的歷史信息。

該方案一共10頁,約2700字;由(附件一)舊幣銷毀工作處理程序和(附件二)舊幣抽查工作處理程序組成;并附有6張加蓋“銷毀”章的第一版人民幣。從行文程序來看,這顯然是一份胎死腹中的方案,文頭上只有擬稿人,沒有核稿人,更無簽發者,所以廢棄保存了下來。

仔細閱讀這份方案能讓我們發現,當時中國人民銀行江蘇省分行營業部的業務屬雙重領導,不僅歸總行直接領導,也屬市委橫向領導,銷毀第一版舊人民幣需得到市財委的批準。報告中要求成立市財委、人民法院、公安局和銀行共同組成“監銷委員會”,負責領導有關監銷事宜,并且指出要在監銷委員會下設立監銷、銷毀、保衛三個工作組,分別由財委、法院、公安局的相關同志任組長。

方案中指出:“截止1955年5月23日,南京市人民銀行已收回舊人民幣1776億元(合新幣1776萬元)。其中,在3月1日以后收回者為1135億元(合新幣1135萬元),估計約占市場貨幣流通總量的99.56%。”從方案來看,銀行在回收前有庫存641億元(合新幣641萬元),可以理解為貨幣發行庫存和業務庫存之總和。從貨幣銀行學的角度而論,流通中的貨幣量決定于商品價格總額,而商品價格總額則決定于流通中的商品量。從中國人民銀行江蘇省分行營業部回收的市場貨幣流通總量,應該不難估算出當時南京市流通中的商品總量。

要進一步了解這份方案,就要回到它出現的歷史背景上。1955年2月21日,國務院發布《發行新的人民幣和收回現行的人民幣的命令》,并從當年3月1日開始實行。該《命令》指出,新舊幣的折合比率定為新幣1元等于舊幣1萬元。可見這次發行新的人民幣不是貨幣制度的改革,只是改換鈔票的面額,調整價格標度,提高人民幣單位“元”的價值量,使新的貨幣單位符合社會經濟生活的實際,徹底清除通貨膨脹的痕跡,更好地發揮人民幣在計價、流通和支付中的作用。《命令》中還規定:“票面一萬元、五萬元的兩種舊幣,截至1955年4月1日停止在市場上流通使用,但在4月30日前仍可到中國人民銀行或其代理兌換機構,按法定比率兌換新幣,從1955年5月1日起中國人民銀行停止收兌。票面五千元及五千元以下各種舊幣停止流通使用的時間,由中國人民銀行視收兌情形另行適當規定。”可見當時對票面1萬元和5萬元的兩種舊幣有不同的收兌方法,這也是目前錢幣收藏中這兩種一版幣數量稀少的原因。

鑒于此,筆者收藏的這份方案中要求建造銷毀爐,表示根據上級規定,凡本地無造紙廠的舊幣銷毀一律采用火焚方法,經研究決定建造銷毀爐;按照銷毀爐的一般容量,每天約可銷毀50袋,需10天才能完成。這顯然是一個原始的銷毀方法,也印證了當時南京市無造紙廠。若有造紙廠的話,只要在銷毀前先將舊幣打上孔,倒入造紙廠打漿球打成紙漿即可。今天的全國各大省會城市都建有殘破幣銷毀中心,先進行粉碎,然后壓制成磚塊送往發電公司,成為發電廠的燃料。

方案中還指出:“抽查時必須按照抽查比例進行抽查,對所回收且已復點過的舊幣,五萬元券為100%,萬元券為30%至40%,五千元券為10%至20%,千元券為3%至5%,五百元券以下為1%至3%。估計需20人以20天時間才能完成抽查工作。”由此可見,當時對抽查鈔券采取抓大放小的方法,抽查需手工辦理,工作量仍很大。

根據該方案要求,銷毀工作必須在當地黨委領導與組成有關部門的監督下進行,由行長親自負責掌握銷毀事宜,抽調政治質量及思想品質較好、保密觀念較強、對工作能切實負責的同志參加。方案對抽查工作流程制定了詳盡的規定,比如凡抽查的人員不得抽查原由自己經手復點的票券;對抽查中如發現多數捆內有數目不符,監銷人員有權停止抽查,責令銀行重新清點;如抽查出某一經手人錯誤特別多,可將所有由該員經手的票券全部進行清點;如捆中差錯不多,可按原規定比例抽查,對多缺情況應根據原封簽名章追查責任等。

不過,截至目前,這份長達10頁的《舊人民幣銷毀方案》中還有許多未被解讀的信息。比如方案上為什么附有6張加蓋“銷毀”章的一版幣?這6張舊幣是怎么做的賬?該方案為什么沒有簽發?這些至今仍然是個謎,有待關注錢幣收藏的我們去挖掘和思考。