單孔腹腔鏡根治術聯合集束化延續性護理干預治療直腸癌患者的前瞻性研究

黃志慧,黃 堯

(廣安市人民醫院胃腸疝外科,四川 廣安 638000)

直腸癌是消化道常見的惡性腫瘤,嚴重威脅患者的生活質量和生命安全。目前主要以手術治療為主,多孔腹腔鏡直腸癌根治術是治療直腸癌的常用術式,淋巴結清掃效果較好,但因切口較多,對患者造成的創傷較大,術后極易發生切口感染,且易發生損傷器官、疝氣等情況[1]。為進一步減輕患者術中應激反應,促進患者術后恢復,臨床不斷嘗試單孔腹腔鏡技術,其不但切口少、術后并發癥少,而且對腹腔內其他臟器影響較小,有助于傷口愈合,且無需腹帶綁扎,患者可盡快恢復進食,促進術后直腸功能恢復,縮短術后康復時間,達到治療與美容的雙重目的[2]。但是由于術后改變了患者的排便方式,對患者生活帶來極大不便,同時因生活的不便容易導致患者出現抑郁、焦慮狀態,因此,圍術期護理也尤為關鍵。有研究表明,圍術期給予直腸癌患者集束化延續性護理可幫助其病情好轉,在集束化理念下,不僅能規范延續性護理流程、提高延續性護理質量,也改善了患者的生活質量[3]。基于此,本研究旨在探討應用單孔腹腔鏡根治術聯合集束化延續性護理干預治療直腸癌患者的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料采用隨機數字表法將廣安市人民醫院2019年9月至2021年9月收治的72例直腸癌患者分為對照組和觀察組,各36例。對照組患者中男性23例,女性13例;年齡35~69歲,平均(53.28±2.63)歲;腫瘤直徑2~6 cm,平均(4.05±0.36) cm;TNM分期[4]:Ⅰ期16例,Ⅱ期17例,Ⅲ期3例。觀察組患者中男性24例,女性12例;年齡34~69歲,平均(53.92±2.89)歲;腫瘤直徑2~6 cm,平均(4.07±0.32) cm;TNM分期:Ⅰ期15例,Ⅱ期19例,Ⅲ期2例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間可比。納入標準:符合《臨床疾病診療指南》[5]中關于直腸癌的相關診斷標準者;符合手術適應證者;年齡>18歲者等。排除標準:合并其他腫瘤者;自身伴有免疫疾病者;心、肝、腎等重要器官功能異常者等。本研究經廣安市人民醫院醫學倫理委員會審核并批準,患者及家屬對本研究知情同意且簽署知情同意書。

1.2 手術與護理方法

1.2.1 手術方法對照組患者采用多孔腹腔鏡直腸癌根治術治療,操作如下:全麻,取截石位,消毒鋪巾,于臍部下緣作一1.0 cm切口,置入戳卡并建立氣腹,左、右臍旁腹直肌外緣行5 mm戳孔安置器械,右下腹行12 mm戳孔作為主操作孔,可在左下腹另行一5 mm戳孔,常規4~5孔操作,在腹腔鏡下探查直腸腫瘤情況并分離乙狀結腸,沿腸系膜清除周圍脂肪組織與淋巴結,體外將乙狀結腸切除,包括腫瘤、結腸系膜,作降結腸 -?直腸端吻合。在患者右下腹選擇造口位置,于造口處作一直徑為3 cm的圓形切口,逐層進腹,用卵圓鉗將預備造口的回腸從切口拉出約5 cm,將回腸漿肌層依次和腹膜及腹外肌腱膜縫合固定。觀察組患者采用單孔腹腔鏡直腸癌根治術治療,操作如下:全麻,取截石位,消毒鋪巾,于臍部下緣作一2~3 cm切口,將單孔Trocar置入,建立氣腹,置入腹腔鏡器械,并探查直腸腫瘤情況,將小腸推向上腹部,對腸系膜下動、靜脈進行游離,雙重結扎、離斷,向左側游離乙狀結腸,至腫瘤下方5 cm對直腸系膜與乙狀結腸進行充分游離,將腸管裸化,在距腫瘤5 cm處用鏡下切割閉合器將乙狀結腸或直腸閉合,對切口進行保護后,結扎腸系膜,并在腫瘤上方5~10 cm將乙狀結腸切斷,荷包縫合腸管斷端,對腸腔進行消毒,埋入管狀吻合器釘座,腸管放入腹腔,建立氣腹,經肛門將吻合器置入,對結腸端吻合,生理鹽水沖洗腹腔,逐層關腹。后續造口操作與對照組一致。兩組患者均于術后定期隨訪3個月。

1.2.2 護理方法兩組患者均于圍術期進行集束化延續性護理。①患者入院后,及時發放造口自我管理手冊并指導患者學習手冊內容。②及時為患者建立造口檔案,并指導照顧者學習護理造口的方法,避免加重機體免疫、炎癥、應激反應。第1次,護士在床旁講解造口護理技能,并實操1次,讓照顧者在旁學習;第2次,照顧者參照手冊中護理技巧進行實操,護士在旁講解與指導;最后,照顧者與患者參照手冊中護理技巧獨立更換造口袋,護士在旁觀看。③在患者出院前,護士講解日常生活管理知識與技能,與患者和照顧者共同制定出院計劃,提高患者自我管理能力。④定期對出院后患者進行電話隨訪并做好記錄,2次/周,按照隨訪提綱逐一提問,每次通話時間>20 min,根據患者情況進行針對性指導,并約定下次電話隨訪時間。⑤造口專科門診隨訪,判斷患者是否出現并發癥,若出現吻合口瘺、尿潴留、切口感染等并發癥應立即進行處理,同時指導患者處理方法,并記錄指導意見。

1.3 觀察指標①圍術期指標:比較兩組患者手術時間、淋巴結清掃個數、術中出血量、術后排氣時間及術后24 h視覺模擬疼痛量表(VAS)[6]評分,VAS評分分值范圍為0~10分,得分越高表示患者疼痛程度越劇烈。②血清血紅素氧化酶(HO‐1)、人類軟骨糖蛋白 -39(YKL-40)、可溶性白介素 -2受體(sIL‐2R)水平:分別于術前、術后24 h,抽取兩組患者空腹靜脈血3 mL,靜置離心(3 000 r/min,10 min),采用酶聯免疫吸附實驗法測定兩組患者血清HO‐1、YKL-40、sIL‐2R 水平,試劑盒購自深圳海思安生物技術有限公司。③免疫、應激指標:血液采集和血清制備、檢測方法同②,測定兩組患者術前、術后24 h血清免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、C- 反應蛋白(CRP)、白細胞介素 -6(IL‐6)水平,試劑盒購自深圳海思安生物技術有限公司。④并發癥:記錄兩組患者隨訪期間出現的并發癥,包括吻合口瘺、尿潴留、切口感染。

1.4 統計學方法采用SPSS 21.0統計軟件進行數據分析,計數資料以[ 例(%)]表示,行χ2檢驗;計量資料首先進行正態性和方差齊性檢驗,若檢驗符合正態分布且方差齊則以(±s?)表示,行t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

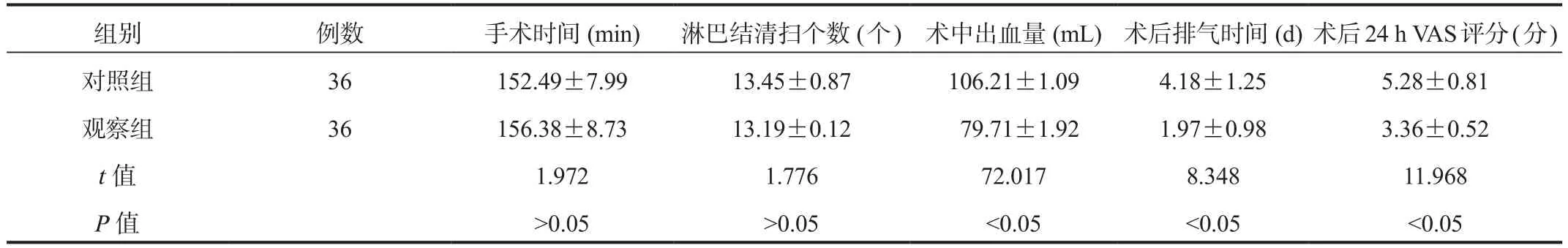

2.1 兩組患者圍術期指標比較觀察組患者術中出血量顯著少于對照組,術后排氣時間顯著短于對照組,術后24 h VAS評分顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);兩組患者手術時間、淋巴結清掃個數比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組患者圍術期指標比較(?±s?)

表1 兩組患者圍術期指標比較(?±s?)

注:VAS:視覺模擬疼痛量表。

組別 例數 手術時間(min) 淋巴結清掃個數( 個 ) 術中出血量(mL)術后排氣時間(d)術后24 h VAS評分( 分 )對照組 36 152.49±7.99 13.45±0.87 106.21±1.09 4.18±1.25 5.28±0.81觀察組 36 156.38±8.73 13.19±0.12 79.71±1.92 1.97±0.98 3.36±0.52 t值 1.972 1.776 72.017 8.348 11.968 P值 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05

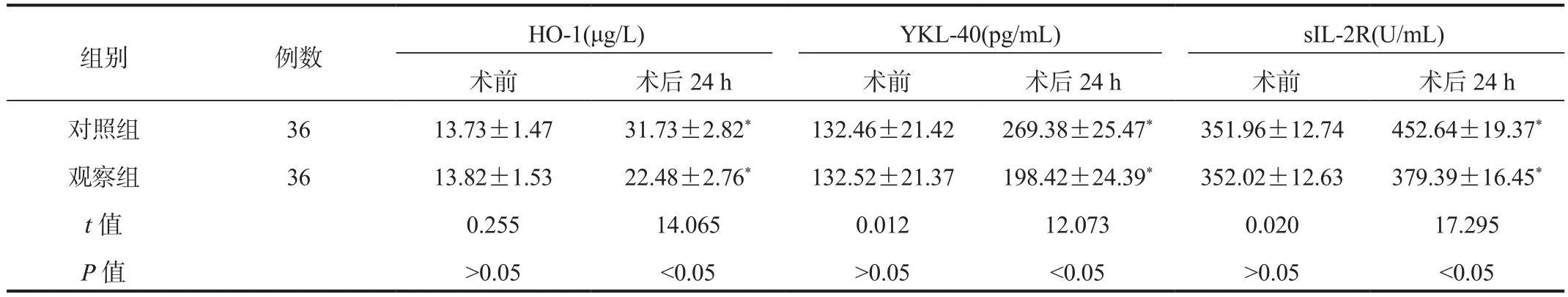

2.2 兩組患者血清HO-1、YKL-40、sIL-2R水平比較術后 24 h,兩組患者血清 HO‐1、YKL-40、sIL‐2R 水平均顯著高于術前,但觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者血清HO-1、YKL-40、sIL-2R水平比較(?±s?)

表2 兩組患者血清HO-1、YKL-40、sIL-2R水平比較(?±s?)

注:與術前比,*P<0.05。HO‐1:血紅素氧化酶;YKL-40:人類軟骨糖蛋白 -39;sIL‐2R:可溶性白介素 -2受體。

組別 例數 HO‐1(μg/L) YKL‐40(pg/mL) sIL‐2R(U/mL)術前 術后24 h 術前 術后24 h 術前 術后24 h對照組 36 13.73±1.47 31.73±2.82* 132.46±21.42 269.38±25.47* 351.96±12.74 452.64±19.37*觀察組 36 13.82±1.53 22.48±2.76* 132.52±21.37 198.42±24.39* 352.02±12.63 379.39±16.45*t值 0.255 14.065 0.012 12.073 0.020 17.295 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

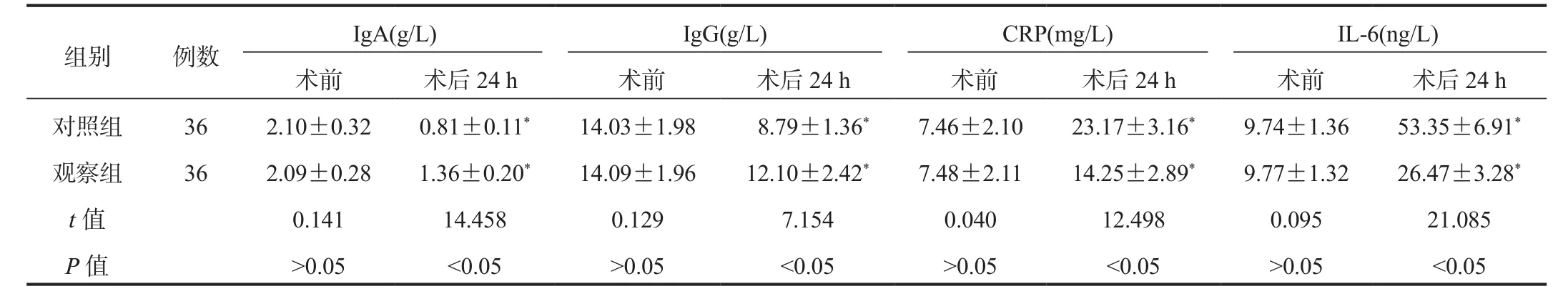

2.3 兩組患者免疫、應激指標比較術后24 h,兩組患者血清IgA、IgG水平均顯著低于術前,但觀察組顯著高于對照組;兩組患者血清CRP、IL‐6水平均顯著高于術前,但觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者免疫、應激指標水平比較(?±s?)

表3 兩組患者免疫、應激指標水平比較(?±s?)

注:與術前比,*P<0.05。IgA:免疫球蛋白A;IgG:免疫球蛋白G;CRP:C- 反應蛋白;IL‐6:白細胞介素 -6。

組別 例數 IgA(g/L) IgG(g/L) CRP(mg/L) IL‐6(ng/L)術前 術后24 h 術前 術后24 h 術前 術后24 h 術前 術后24 h對照組 36 2.10±0.32 0.81±0.11* 14.03±1.98 8.79±1.36* 7.46±2.10 23.17±3.16* 9.74±1.36 53.35±6.91*觀察組 36 2.09±0.28 1.36±0.20* 14.09±1.96 12.10±2.42* 7.48±2.11 14.25±2.89* 9.77±1.32 26.47±3.28*t值 0.141 14.458 0.129 7.154 0.040 12.498 0.095 21.085 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

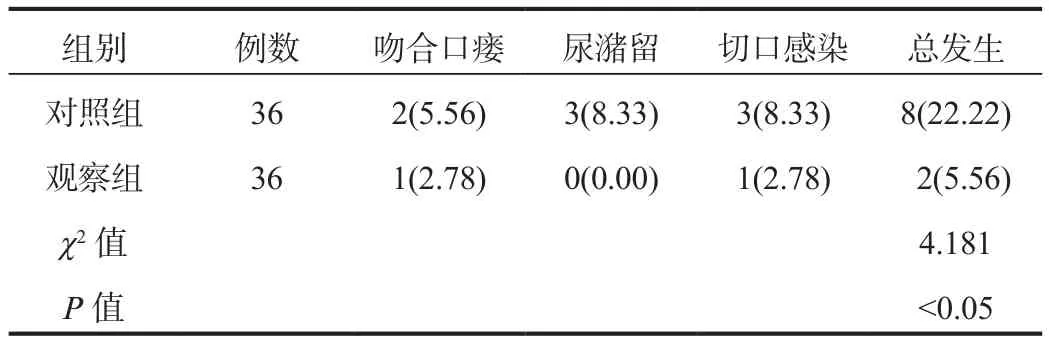

2.4 兩組患者并發癥發生率比較隨訪期間,觀察組患者并發癥總發生率為5.56%,顯著低于對照組的22.22%,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者并發癥發生率比較[ 例(%)]

3 討論

直腸癌是普外科較為常見的惡性腫瘤之一,主要表現為腹部隱隱作痛、腹部不適等,后期有大便性狀、排便習慣改變等癥狀。臨床上主要以手術治療為主,多數患者可獲得長期生存。多孔腹腔鏡直腸癌根治術在臨床上應用廣泛,但術后患者并發癥發生率高、恢復慢,臨床應用效果欠佳。與多孔腹腔鏡直腸癌根治術相比,單孔腹腔鏡直腸癌根治術切口較小,因此可有效減少患者術中出血量,降低患者術后疼痛,其對患者機體創傷更小,有利于患者術后快速恢復[7]。而集束化延續性護理可通過加強患者日常管理,提高患者自我管理能力,從而進一步促進患者術后恢復,減輕術后疼痛[8]。本研究發現,觀察組患者術中出血量顯著少于對照組,術后24 h VAS評分顯著低于對照組,術后排氣時間顯著短于對照組,且隨訪期間并發癥總發生率顯著低于對照組,說明單孔腹腔鏡直腸癌根治術聯合集束化延續性護理可改善直腸癌患者圍術期指標,緩解患者術后疼痛,促進患者恢復,安全有效。

HO‐1、YKL-40參與機體各種應激反應,其表達水平與應激反應呈正相關,直腸癌患者經手術治療可引發機體產生應激反應,導致其水平升高[9];CRP、IL‐6是常見的炎性因子,其可通過介導多種炎癥反應而促進直腸癌患者機體炎癥反應升高,不利于患者術后恢復[10];本研究結果顯示,與術前比,術后24 h兩組患者血清HO‐1、YKL-40及CRP、IL‐6水平均顯著升高,但觀察組患者顯著低于對照組,說明單孔腹腔鏡直腸癌根治術聯合集束化延續性護理可減輕直腸癌患者術后機體應激反應,抑制炎癥反應,提高腫瘤細胞清除率。分析原因可能為,手術是侵入性操作,患者行腹腔鏡直腸癌根治術會對機體產生一定的影響。而單孔腹腔鏡直腸癌根治術在不損傷盆筋膜臟層,保護盆腔植物神經叢的同時整塊切除腫瘤及其周圍組織,徹底清掃淋巴結,保證足夠的環周切緣,吻合口位置更低,切口少、創口小,可有效減輕患者機體應激,抑制炎癥反應,同時可有效提高腫瘤組織清除率[11]。而集束化延續性護理中護士及時為患者發放自我管理手冊,并指導照顧者盡快掌握造口護理技巧,獨立更換造口袋,避免了直腸癌患者術后機體應激反應抑制加重[12]。

IgG、IgA是重要的免疫球蛋白,在維持直腸癌患者機體免疫功能方面具有重要作用。sIL‐2R可與白細胞介素 -2結合抑制細胞免疫反應,直腸癌患者手術治療引起患者機體創傷可導致患者機體免疫抑制的發生,進而導致患者血清sIL‐2R水平升高[13]。各類創傷和手術后,機體發生可逆性的免疫功能改變,主要表現為細胞免疫與體液免疫功能損害。本研究結果顯示,與術前比,術后24 h兩組患者血清IgG、IgA及sIL‐2R水平均顯著降低,但觀察組顯著高于對照組,提示單孔腹腔鏡直腸癌根治術聯合集束化延續性護理可減少和緩解患者的機體免疫功能損傷。分析其原因可能為,單孔腹腔鏡直腸癌根治術精細操作,術中對患者機體創傷小,手術出血量更少,可有效降低手術直腸癌患者機體刺激,以及對免疫系統的影響[14]。集束化延續性護理中護士可通過提高患者自我管理能力,有效提高醫患、護患間的配合度,有助于患者病情控制,進而進一步緩解患者機體免疫損傷[15]。

綜上,單孔腹腔鏡直腸癌根治術聯合集束化延續性護理可改善直腸癌患者圍術期指標,緩解患者術后疼痛,減輕機體應激反應,降低對免疫功能的影響,從而促進患者恢復,安全有效,值得臨床推廣與應用。