1965-2020年西藏麻風流行情況分析

王 健 小扎西 羅布卓瑪

西藏自治區疾病預防控制中心,拉薩,850000

麻風是由麻風桿菌感染引起的一種慢性傳染病,曾與結核、梅毒并稱為世界三大慢性傳染病[1]。麻風是危害人類身心健康最古老的疾病之一,流行范圍極廣,在西藏流行已有1400多年[2]。1951年西藏和平解放前的封建農奴制社會,麻風患者基本得不到救治。1951年后,中央向西藏陸續派遣的各醫療隊開始對麻風患者進行救治,但范圍十分有限。1965年隨著西藏自治區的成立,西藏正式成立麻風防治專業機構,全面開展麻風防治工作。經過50多年的積極防治, 西藏麻風得到有效的控制。本文對西藏1965-2020年的麻風流行情況、防治效果和存在問題進行分析,為制定新時期的麻風防控策略提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源 資料來源于西藏各級麻風防治機構的麻風病人登記表、麻風個案記錄、歷年防治工作報表、麻風普查、線索調查等流行病學資料和不同時期防治策略制定、年度總結等文檔資料,人口相關數據來源于西藏自治區統計信息網和中國人口統計年鑒。

1.2 方法 用回顧性方式從各類資料中收集整理相關數據,利用Excel 2007軟件進行數據統計,采用描述流行病學方法進行流行特征與防治效果分析。

2 結果

2.1 一般情況 1965-2020年,全區共發現新發麻風患者4135例,分布在全區 7個市(地)的 58縣(區),按麻風流行地區分類在全國屬一類地區。2020 年底有現癥麻風患者14 例,患病率為0.04/104。

2.2 流行趨勢

2.2.1 新發患者數及發現率 1965-2020年西藏新發患者數及發現率整體呈下降趨勢,發現率由高峰年1988年的22.07/105下降到2020年的0.05/105,56年下降了99.77%;發現病人高峰期在20世紀70年代,發現率為7.75/105。

2.2.2 患病率 1965年麻風患病率為0.15/104,1981年患病率達到高峰為6.04/104,此后逐步下降,2020年為0.04/104,56年下降了99.37%。分年代計算以1981-1990年患病率最高(見表1)。

表1 1965-2020年西藏麻風發現、患病情況

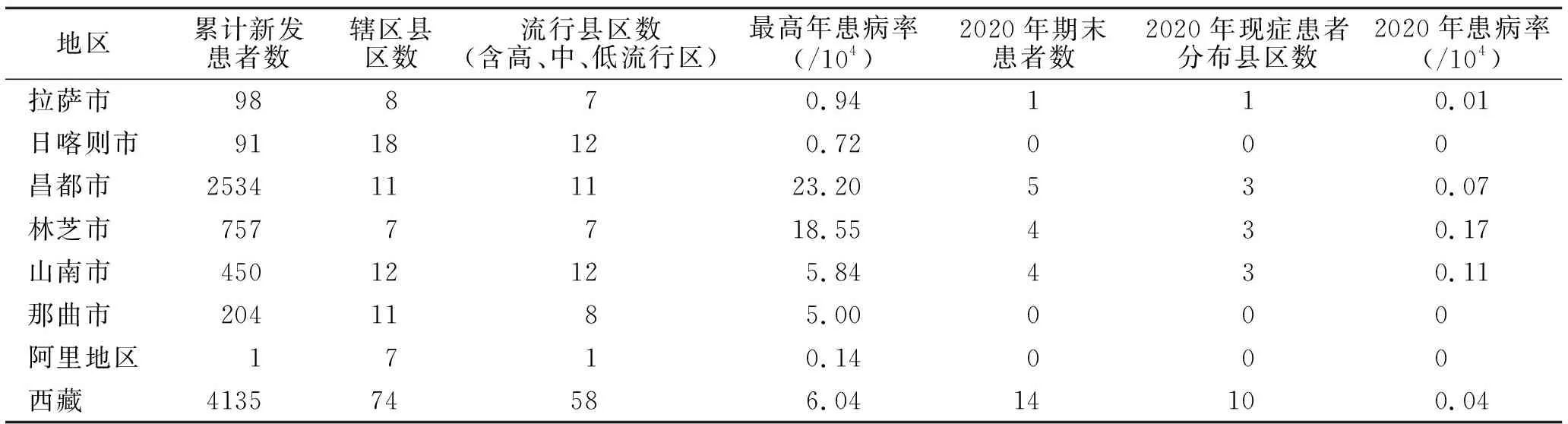

2.3 流行范圍 以昌都、林芝等高流行地區的病例為多[(最高年患病率10/104)],分別為2534 例、757例,占全區新發現病例總數的79.59% ,山南、那曲2個中流行區(患病率>1/104),分別為450例、204例,占15.82%,拉薩、日喀則和阿里3個低流行區(患病率<1/104),(表2)。

表2 1965-2020年西藏麻風地區分布情況

2.4 人群分布特點 新發現病例中男2405例,女1730例,男女比為1.39∶1;近10年男女性別比為1.21∶1。在新發現病例中,發現時年齡最大為79歲,最小1歲,平均年齡29.27歲;15歲以下兒童發病202例,占4.89% (表1),其中2011-2020年間有3例兒童病例。麻風主要在農牧區流行,發現患者中農(牧)業戶口患者4129例、非農(牧)業戶口患者6例。在新發現病例中,以藏族為主,有4106例,占99.30%,珞巴族20例,占0.48%,其他9例(門巴族8例、漢族1例),占0.22%。

2.5 病例分型和畸殘情況 1965-2020年新發病例中多菌型2390例,少菌型1745例,多菌型占比為57.80%;復發患者72例,其中DDS單療復發18例、聯合化療復發54例。2011-2020年間共發現12例復發患者。新發現病例中2級畸殘共有755例,畸殘率為18.26%,畸殘情況不同年份波動較大,總體呈降低趨勢,從1965-1970年的20.81%下降至2011-2020年的15.63%。

3 討論

西藏自治區位于青藏高原西南部,平均海拔4000米以上,共有6個地級市,1個地區,轄74個縣(區),是藏族居民最集中的地區。經過多年防治,全區麻風疫情得到了有效控制,發現率和患病率均呈現明顯的下降趨勢。到2020年底,有現癥患者的10個縣區(患病率<1/105,含9個人口不足30萬而現癥患者數未超過3例的縣)全部達到《全國消除麻風危害規劃實施方案(2012-2020年)》[3]的目標。從流行范圍來看,我區麻風病例分布極不平衡,以西藏東南部靠近四川和云南海拔相對較低的昌都、林芝2地發病較多,可能與區域氣候、地形地貌、社會經濟等有關[4]。西藏麻風病例總體男性多于女性,這與全國[5]、四川[6]和貴州[7]等報告一致,這可能與男性相較于女性的文化傳統觀念、社會活動頻率情況有關[8]。以藏族患者為主,農牧民患者占絕大多數,可能與其生活條件艱苦,麻風防治意識較低有關[9]。近10年我區發現3 例兒童病例,占新發病例的2.34%,略高于全國的2.2%[10],而近2年拉薩發現的麻風患者,均是昌都市麻風高流行區群眾異地搬遷至拉薩人員,提示我區麻風存在局部流行,部分地區傳染源還沒有得到有效控制,需加強麻風患者家庭患者密切接觸者檢查和癥狀監測工作,同時應特別關注重點地區群眾在異地搬遷后的防治工作。

在新發患者中,57.80%是多菌型,42.20%是少菌型,型比為1.37∶1,低于楊琴[11]、郇騰[12]、何興國[13]等國內學者的報道。麻風新病例的2級畸殘率是病例發現工作中的一個敏感指標,我區2級畸殘率呈下降趨勢,但個別年份畸殘率仍高,提示應加強病例的早期發現工作,提高主動篩查力度。復發麻風患者72例,其中54例(75.00%)為 MDT 治療后復發,18例(25.00%) 為 DDS 單療后復發,這可能與麻風菌耐藥的存在、持久菌的復蘇、治愈后的再感染以及治療不規則或者分型錯誤造成治療不徹底等因素有關[14],因此要加強現癥患者和麻風治愈者的隨訪管理工作。

綜上,盡管西藏自治區的麻風防治取得了顯著成效,但一些麻風傳染源未能得到有效控制,疫情形勢依然不容樂觀。應不斷完善財力人力保障,重點加強疫情高發區的防治資源配置,提升綜合醫療機構皮膚科和基層衛生機構的防治能力,增加麻風患者的診療服務可及性;持續加強麻風發現、癥狀監測和治療管理工作,堅持對公眾的健康教育,提高全社會麻風防治意識,積極開展畸殘預防和康復工作,不斷降低畸殘發生率、提高患者生活質量,促進我區麻風防治工作的有效持續開展。

——基于1998-2013年的縱向調查數據