物流業與制造業耦合協同對制造業高質量發展的影響

龔 雪,荊林波

(1.西華大學經濟學院,四川成都 610039;2.中國社會科學院大學,北京市 102488;3.中國社會科學評價研究院,北京市 100836)

一、引言

制造業是立國之本、強國之基,是工業經濟的主體、服務經濟的支撐,也是國家綜合實力和國際競爭力的重要體現。促進制造業高質量發展,是實現經濟高質量發展的基礎和前提。2021年3月,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出要深入實施制造強國戰略。2021年12月,中央經濟工作會議再次強調要提升制造業核心競爭力,推動制造業高質量發展。可見,提升制造業實力、促進制造業高質量發展已經成為國家發展的長期戰略。然而,推動制造業高質量發展是一項復雜的系統工程,既需要制造業自身轉變發展方式,實現價值鏈高端化,也需要服務業特別是生產性服務業的配套支撐。從產業發展規律來看,由于科技變革、商業模式創新等因素的影響,產業間的原始界限被打破,產業融合成為一種新常態。就制造業與服務業而言,其突出表現是制造業的生產流通過程日趨服務化,服務業也利用產業鏈的縱向拓展和橫向延伸與制造業深度綁定。物流業作為現代服務業的重要組成部分,是支撐國民經濟發展的基礎性、先導性和戰略性產業,制造業作為實體經濟的基礎,則是社會物流總需求的主要來源。物流業與制造業(以下簡稱“兩業”)的融合發展是增強制造業核心競爭力、促進制造業高質量發展的重要途徑。對于“兩業”融合發展,國家有關部門一直以來高度重視。2019年2月,國家發展和改革委員會發布的《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》明確提出,要促進現代物流業與制造業深度融合。2020年9月,國家發展和改革委員會聯合13 個部門印發《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》,再次強調要推動物流業與制造業深度融合創新發展。在此背景下,研究物流業與制造業的耦合關系,測算“兩業”間的耦合協調度,并分析耦合協調度對制造業高質量發展的影響效應,具有重要意義。

二、文獻綜述

目前,學界對物流業與制造業互動融合發展的研究主要聚焦在以下幾個方面:一是對物流業與制造業關系的研究。何(He)[1]和雷赫曼·汗(Rehman Khan)等[2]認為,“兩業”在供應鏈整合階段形成合作伙伴關系,“兩業”產業鏈接的實質是供應鏈的整合過程;胡曉鵬等[3]和彭本紅等[4]認為,“兩業”之間是一種共生關系;孫金秀等[5]認為,在獲取外部規模經濟、深化分工協作、實現互動創新的共同作用下,“兩業”由依存關系逐漸發展為協同關系;張彤[6]指出,物流服務逐步嵌入制造業價值鏈,“兩業”是互動升級關系。汪旭暉等[7]認為,制造業流通化可助推制造業轉型升級,并深入剖析了流通業助推制造業轉型升級的作用機制。二是對物流業與制造業互動融合的實證研究。國外鮮有學者對“兩業”協調度進行直接測算,主要以企業物流外包調查數據為主;而國內相關的研究較多,但測算方法各不相同。例如,王文等[8]、蘇秦等[9]和程永偉[10]分別運用投入產出分析法測算了“兩業”之間的融合程度和相互依賴水平;樊敏[11]和王珍珍[12]運用數據包絡模型實證分析了中國4 個城市群和八大綜合經濟區“兩業”的聯動發展效率;計東亞[13]、沙穎[14]和楊瑩[15]則利用灰色關聯模型分別測算了不同時期中國及個別省份“兩業”的產業協調度;霍鵬等[16]利用共生度模型測算“兩業”的互動融合程度;唐曉華等[17]、弓憲文[18]、陳春明等[19]和夏倫[20]利用耦合協調度模型對“兩業”協調度進行了測算;梁紅艷[21]運用距離協同模型測算分析了“兩業”間的關聯度。三是對“兩業”融合發展經濟效應的研究。祝合良等[22]通過實證分析發現,流通業的產業關聯和產業波及效應使其與國民經濟增長呈倒U型關系;彭暉等[23]通過分析得出,“兩業”耦合協調水平與產業結構升級存在正向關系;張虎等[24]通過對中國285 個城市2003—2016年的相關數據進行研究發現,制造業與生產性服務業協調發展的正向溢出作用促進了區域協調發展,空間集聚與空間轉移作用機制具有非線性特征,對本地產業協調發展具有先弱化后增強的作用,但對相鄰地區產業協調發展具有一定的虹吸效應;彭芳梅[25]通過實證分析得出,粵港澳大灣區制造業與生產性服務業融合是該區域城市全要素生產率增長的驅動因素。

關于“兩業”融合發展對制造業發展的影響研究,學者主要從生產性服務業與制造業互動融合發展促進制造業競爭力提升和轉型升級方面進行分析。例如,顧乃華等[26]利用省級面板數據,通過理論分析和實驗檢驗發現,在我國經濟轉型期發展生產性服務業有助于提升制造業競爭力;王保倫等[27]認為,生產性服務業的發展可以促使制造企業更好地適應市場變化,從而提高制造企業生產效率;汪德華等[28]通過對北京市和長三角地區上海、江蘇、浙江的比較分析得出,生產性服務業與制造業的互動融合可以提高制造業勞動生產率;高覺民等[29]對生產性服務業與制造業互動關系的存在性進行了理論與實證分析,研究表明生產性服務業與制造業之間以及它們的細分行業之間均存在相互影響、相互作用、共同發展的關系,這種互動融合反過來又會促進生產性服務業與制造業發展;杜傳忠等[30]通過對京津冀與長三角兩大經濟圈比較分析發現,生產性服務業與制造業的協同發展對區域制造業競爭力具有顯著的促進作用;劉葉等[31]利用我國22個城市群2003—2011年的相關數據,通過實證檢驗發現,面向城市群的生產性服務業和制造業協同集聚對制造業全要素生產率變化產生了正向影響;唐曉華等[32]通過實證研究發現,生產性服務業與制造業的融合發展對提升制造業效率具有明顯的促進作用,但由于產業規模、發展水平、創新能力等因素影響,“兩業”協同發展對制造業效率的影響呈現非線性特征;郭朝先[33]指出,產業融合對制造業高質量發展具有重要意義,并實證分析了我國現代服務業和先進制造業的融合度,得出先進制造業和現代服務業融合發展的三條具體途徑;王曉蕾等[34]的研究表明,我國物流業與制造業的融合發展對制造業產生正向的產業升級效應,但影響效應具有地區差異。

對“兩業”關系、融合發展水平和融合效應等內容的廣泛研究,為正確認識與理解“兩業”融合發展問題提供了重要參考,但還不夠全面。一是對“兩業”融合發展實際作用的研究不夠豐富。現有研究主要側重分析“兩業”的產業關聯,測算“兩業”的融合程度,缺乏對研究結果的深入剖析與探究。二是研究方法具有一定的局限性。“兩業”協同發展對制造業高質量發展具有促進作用,但所用方法均為線性模型,且簡單地將“兩業”融合發展與制造業高質量發展之間刻畫為單一線性關系,致使經濟變量之間的復雜關系不能準確反映出來。三是考察“兩業”耦合協調對制造業的影響效應不夠全面。現有研究更多關注兩業融合對制造業生產效率、轉型升級或競爭力提升的作用,鮮有文獻關注兩業耦合協調度對制造業高質量發展的影響。鑒于此,本文運用耦合協調度模型和方法,實證分析“兩業”綜合發展水平及耦合協調度,并進一步采用固定效應和隨機效應回歸模型,探究“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展的影響及地區差異性。

三、物流業與制造業耦合協調度測算

(一)模型構建與評判標準

1.耦合協調度評價模型

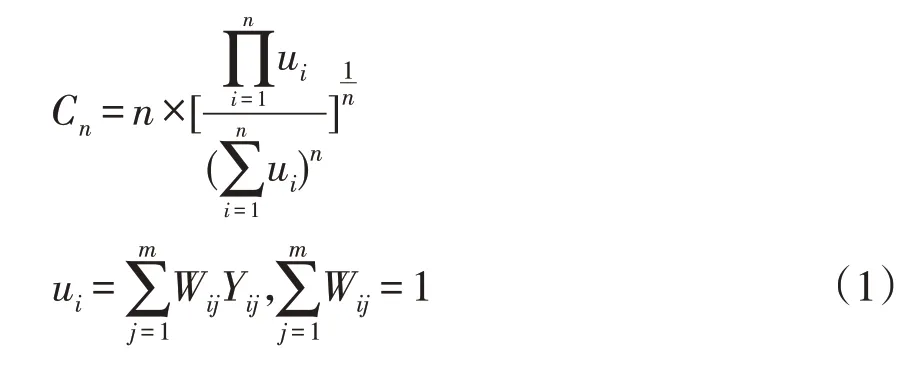

多個系統相互作用的耦合度模型[17]為:

其中,n表示子系統個數;m表示指標個數;i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;Cn為n個系統的耦合度;ui表示子系統i的綜合發展水平;Yij是子系統i中第j個指標的歸一化值;Wij為第i個子系統中第j個指標的權重,每個子系統中指標的權重計算使用熵權法進行計算。Cn的取值范圍為[0,1],當Cn=0 時,表明系統之間不存在相關性;Cn∈(0,0.3],表明系統間處于低水平耦合階段;Cn∈(0.3,0.5],表明系統之間處于頡頏階段;Cn∈(0.5,0.8],表明系統之間處于磨合階段;Cn∈(0.8,1],表明系統之間處于高水平耦合階段;當Cn=1 時,即耦合度達到最大,表明系統之間處于良性共振耦合狀態。

“兩業”的耦合度計算公式可根據公式(1)得到,具體形式為:

C2表示“兩業”耦合度,取值范圍為[0,1];u1表示物流業綜合發展水平,u2表示制造業綜合發展水平。鑒于耦合度只能反映系統間的耦合關系,而不能反映系統間的協調發展程度,可能會出現系統間耦合度很高但各自發展水平很低的情況,即“兩業”的發展都具有交錯、動態和非均衡特征。在“兩業”綜合發展水平都不高但較接近的情況下,“兩業”耦合度可能較高,為準確考察“兩業”耦合協調度,需進一步建立“兩業”耦合協調模型:

其中,D表示“兩業”的耦合協調度,C2為“兩業”耦合度,T表示物流業與制造業兩個子系統的綜合評價指數,α、β分別表示物流業和制造業對整體耦合協調度的貢獻程度,且滿足α+β=1。考慮到流通效率與生產效率同等重要,故取α=β=0.5。

2.耦合協調度評判標準與類型劃分

耦合協調度D取值范圍在0~1之間,將該區間等分為十份,每1 份表示一種協調等級,由低到高總共10 級;進一步,將10 種協調等級分為可接受區間、過渡區間、不可接受區間3個層次,便于直觀了解“兩業”耦合協調發展的情況。具體劃分情況如表1所示。

表1 耦合協調度的10種等級

(二)指標體系構建及數據選取

準確測算“兩業”耦合協調度的重要前提是構建科學有效的指標評價體系。本文遵循科學性、可操作性與代表性原則兼顧“兩業”融合發展關系選取評價指標,更好地反映“兩業”之間的耦合協調水平。本文借鑒彭暉等[23]、杜傳忠等[30]和唐曉華等[32]的做法,分別從產業規模、發展效率、產業結構、發展潛力四個維度構建“兩業”綜合發展水平評價指標體系。其中,產業規模是“兩業”發展水平在量上的體現;發展效率反映“兩業”的資源配置水平、資源使用效率以及生產要素組合運行效率,是支撐兩業發展的重要動力;產業結構是“兩業”發展水平在質上的體現;發展潛力反映“兩業”發展升級的潛在能力。一級、二級指標體系如表2所示。

表2 物流業和制造業綜合發展水平指標體系

本文選取2009—2020年我國除西藏和港澳臺以外的全國30 個省(區、市)“兩業”行業發展數據。我國統計年鑒中沒有關于物流業的直接數據,故本文按照國家發展和改革委員會及學界常用的統計口徑,以交通運輸業、倉儲和郵政業的數據替代物流業的數據。制造業在工業中占比85%以上,部分制造業大省占比高到達90%以上,故選擇工業數據代替制造業數據。相關數據來源于《中國統計年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國第三產業統計年鑒》及相關省份的歷年統計年鑒①,其中,部分缺失值使用前后年份均值進行補充。為消除通貨膨脹的影響,本文以2009年為基期,利用消費者物價指數(CPI)把系列指標數據的名義值轉換為實際值。

(三)相關權重計算

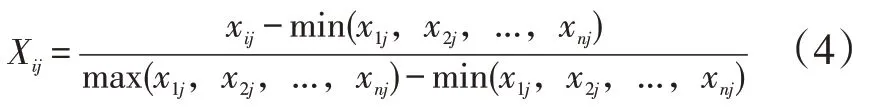

1.評價指標的標準化處理

由于不同指標量綱不同,因此,本文參考彭暉等[23]的方法,對數據進行標準化處理,用標準化后的相對數值替代原先的絕對數值,公式為:

正向指標:

負向指標:

其中,xij代表第i(i=1,2,...,n)個樣本的第j(j=1,2,...,m)個指標的原始值,max(x1j,x2j,...,xnj)和min(x1j,x2j,...,xnj)分別表示第i個樣本的最大值和最小值,Xij表示處理后的標準值。

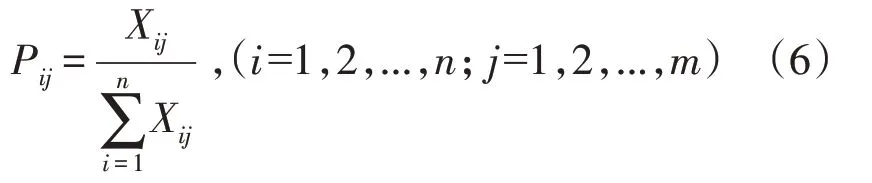

2.評價指標熵值的確定

首先,計算第j個指標下第i個樣本值的權重:

其次,計算第j個指標的熵值:

其中i=1,2,...,n;j=1,2,...,m;ej≥0;k=

3.各評價指標權重的確定

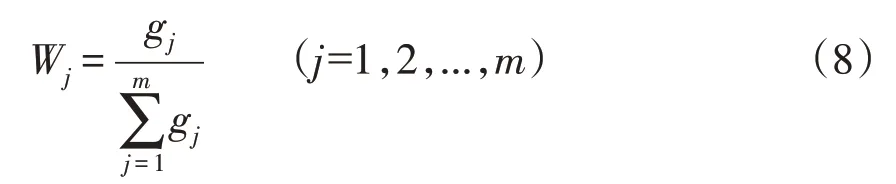

第j個評價指標的權重Wj的計算公式為:

其中,gj=1-ej為根據熵值計算的信息熵冗余度。

進一步,對各個指標的權重進行加權,得到綜合指數,用ui表示第i個評價對象的綜合發展水平:

本文選取12年(2009—2020年)“兩業”的9 個二級指標,故樣本數n=12,指標數m=9。根據權重計算步驟和公式(4)~(9)計算出各二級指標權重,結果如表3所示。

由表3可知,物流業中的X1(2019年除外)、X2、X3、X4、X7的權重都大于0.1②,說明從業人數、物流業增加值、貨運量、貨物周轉量、第三產業增加值占GDP比重這5個指標對物流業綜合發展水平有較大的影響,其中,X4對應的貨物周轉量比重在多數年份里都大于0.2,這是因為貨物周轉量指標包括了運輸數量和運輸距離,能夠全面地反映運輸生產成果。貨物周轉量越大,說明物流效率越高,物流發展水平也越高。X1、X2、X3屬于物流業規模指標,X4屬于物流業發展效率指標,X7屬于產業結構指標。產業規模、發展效率、產業結構指標均對物流業發展產生影響,其中發展效率指標影響最大。此外,X5對應的人均物流業增加值權重多數年份在0.08~0.1 之間,X6對應的物流業增加值占第三產業增加值比重權重在0.04~0.07 之間,X8對應的物流業增加值增長率權重多數年份在0.04~0.09之間,X9對應的貨運量增長率權重多數年份在0.02~0.07之間,其中X8的權重有明顯波動,主要是因為物流業不像傳統服務業那樣成熟和穩定,其發展受政策法規、固定資產投資、就業人數、經濟發展水平等因素的影響較大。

表3 熵值法確定的“兩業”各二級指標權重

制造業中Y1、Y2、Y3的指標權重均大于0.18,說明從業人數、增加值、固定資產投資額3 個指標對制造業綜合發展水平有較大影響。值得注意的是,相比物流業,制造業的從業人數對衡量其綜合發展水平的作用更為顯著,Y1對應的從業人數指標權重一直保持在0.2 以上,甚至一度達到0.3,這主要是由于制造業作為勞動密集型行業,對從業人數需求相對較大,該產業就業人數越多,說明產業吸納的勞動者越多,對產業發展水平的提高作用越大。此外,Y4(營業利潤占主營業務收入比例)、Y9(固定資產投資額增長率)表現出一定的波動性,也就是說營業利潤占主營業務收入比例、固定資產投資額增長率對衡量制造業綜合發展水平來說作用不穩定,這主要是由于我國當前制造業正處于由高速增長轉向高質量發展階段造成的。Y5指標權重在0.07~0.12 之間,說明人均制造業增加值對衡量制造業發展水平的作用較為顯著。Y6、Y7指標權重在0.04以下,說明高新技術制造業增加值占制造業增加值比重、高新技術制造業R&D 費用與銷售產值比對衡量制造業發展水平作用不顯著。Y8權重一直處于0.04~0.08之間,說明制造業增加值增長率對衡量制造業綜合發展水平來說作用不是特別顯著,但比較穩定,主要是因為隨著我國進入后工業化社會,制造業增加值在國內生產總值所占比重較為穩定,從而制造業增加值增長率對促進制造業發展的作用不是很明顯。

(三)物流業與制造業耦合協調發展實證分析

根據各二級指標權重值(表3),對原始數據進行標準化處理,可計算出全國及30 個省份物流業綜合發展水平(Ux)和制造業綜合發展水平(Uy);進一步,利用耦合協調度模型,計算出全國及30個省份“兩業”耦合度(Cxy)及耦合協調程度(Dxy),并對“兩業”耦合協調度所處區間劃分協調等級,如表4~7所示。

1.全國層面物流業與制造業發展水平耦合協調度分析

從表4可知,2009—2020年全國物流業和制造業總體發展保持平穩增長態勢,“兩業”間的耦合協調等級由2009年的瀕臨失調逐步演變為2020年的中級協調,可見“兩業”耦合協調度越來越高。其中,2009年物流業和制造業耦合協調度僅為0.49,屬于瀕臨失調,即處于過渡區間;2010—2016年,“兩業”耦合協調度基本穩定在0.62~0.67之間,直接跨過了勉強協調階段,處于可接受區間里面的初級協調階段。可能的原因是,2009年國家出臺了《物流業調整和振興規劃》,使得物流業得以快速發展,物流業的快速發展又拉動制造業進一步發展,制造業的發展又對物流業的發展發揮了明顯的促進效應,最終促使“兩業”耦合協調關系由瀕臨失調改善為初級協調。2017—2020年,物流業和制造業耦合協調度實現較大提升。其中,2017年兩業耦合協調度攀升到0.79,達到歷史最高水平,隨后稍有下降但基本穩定在0.75 左右,整體協調程度上升并保持在中級協調階段。這一時期大數據被廣泛運用到經濟社會生活,電商平臺日趨成熟,流通體系更加完善以及手機服務平臺的智能化,加上該時期國家出臺了一系列促進物流業發展的政策文件,物流業發展再次提速,同期制造業雖有發展但總體處于平穩狀態,兩業耦合協調關系由初級協調進一步上升為中級協調。總體來看,物流業和制造業各自都有發展,兩業間互相促進、相互提升的作用逐步增強,兩業間耦合協調程度穩步上升,但物流業綜合發展水平從最初的滯后于制造業發展為高于制造業,兩業發展持續呈現不均衡態勢,如果這一趨勢不能得到扭轉,將會影響耦合協調度的進一步提升。

表4 全國物流業與制造業耦合度、耦合協調度與協調等級

2.區域層面物流業與制造業發展水平耦合協調度分析

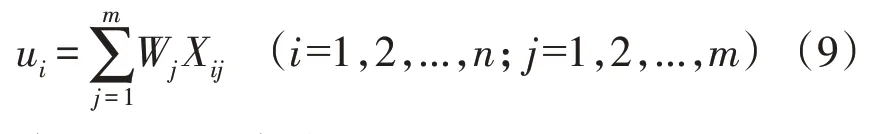

為進一步探究“兩業”間耦合協調空間變遷規律,本文借鑒唐曉華等[17]的做法,將全國劃分成八大經濟區域③,以便更為直觀有效地探明“兩業”耦合協調的區域差異性,從而因地制宜制定相關政策。由表5可知,2009—2020年“兩業”耦合協調發展平均水平最高的區域是東部沿海地區,均值為0.61,屬于初級協調發展型;其次是北部沿海、長江中游和南部沿海地區,“兩業”耦合協調度均值為0.54、0.53 和0.51,屬于過渡區間;“兩業”協調發展平均水平處于第三層次的是黃河中游、東北地區和西南地區,“兩業”耦合協調度均值為0.50、0.42和0.42,也是屬于過渡區間;西北地區“兩業”耦合協調度均值為0.34,處于全國最低水平,屬于不可接受區間。可見,沿海經濟區“兩業”耦合協調度明顯高于內陸地區,尤其是西北經濟區不但耦合協調均值最低,其“兩業”綜合發展水平也明顯落后于其他區域,這說明國家雖然出臺了多項促進西部開發的產業政策,但該地區物流業和制造業發展水平依然低下,且“兩業”間未形成相互拉動的耦合關系。

表5 全國八大區域2009—2020年物流業和制造業耦合協調度

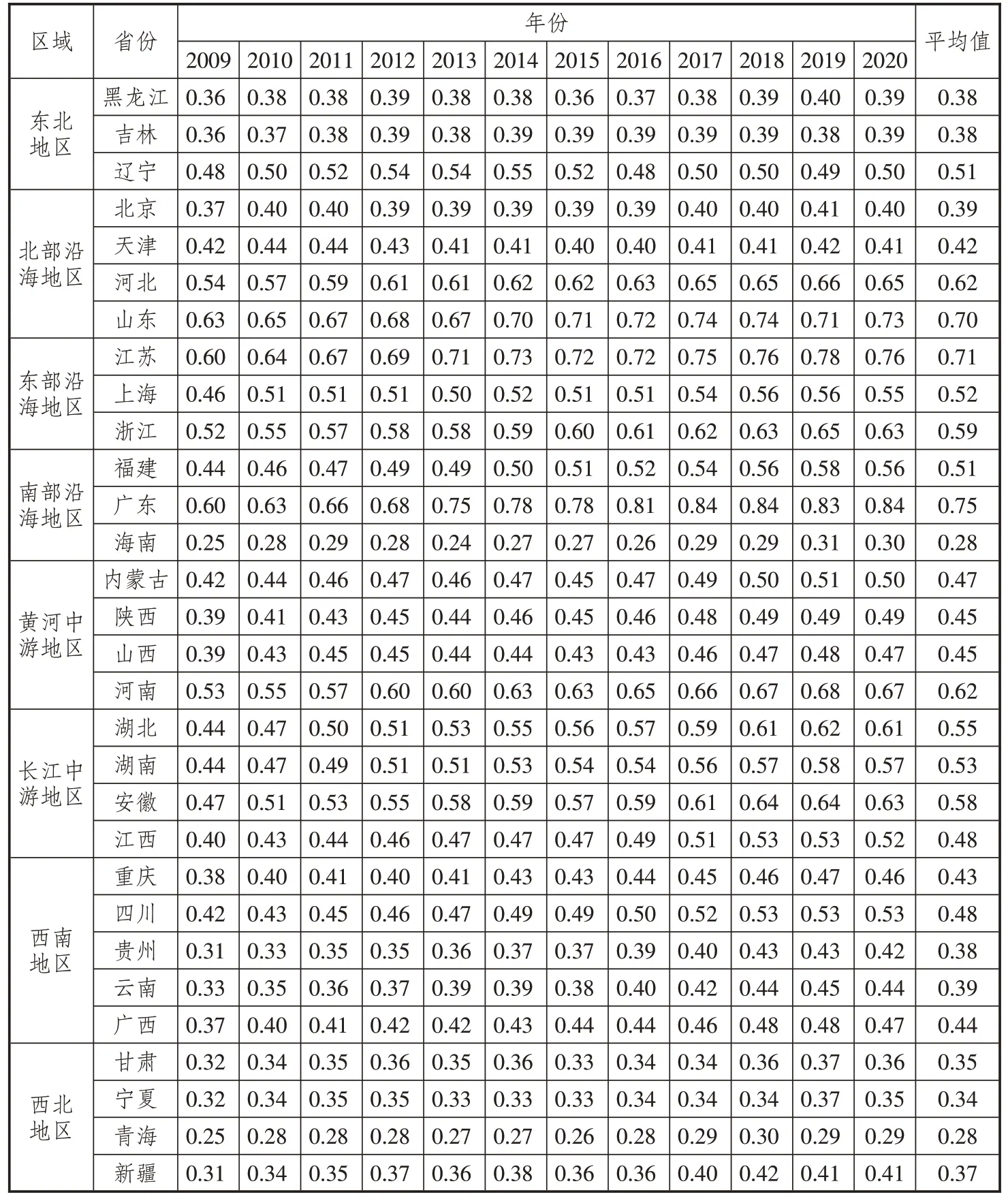

3.省域層面物流業與制造業發展水平耦合協調度分析

由表6可知,2009—2020年全國30 個樣本省份物流業與制造業耦合協調水平總體來看在逐步上升,但由于不同區域經濟發展水平存在差異及“兩業”發展進程不一,使得各省份物流業與制造業的耦合協調度表現出明顯的區域差異性。2009年全國有24個省份的“兩業”耦合協調狀態處于失調階段,其中,安徽、福建、湖北、湖南、遼寧、內蒙古、上海、四川、天津9 個省份處于瀕臨失調階段,北京、甘肅、廣西、貴州、黑龍江、吉林、江西、寧夏、山西、陜西、新疆、云南、重慶13個省份處于輕度失調階段,青海和海南甚至處于中度失調階段,即全國有一半省份(15個)的兩業耦合協調度處于不可接受區間;其余6個省份兩業耦合協調水平處于初級協調階段和勉強協調階段,其中,廣東、河北、河南、江蘇、浙江5個省份處于勉強協調階段,山東處于初級協調階段。2020年全國“兩業”耦合協調狀態仍處于失調階段的省份為17個,比2009年減少了7個,其中,海南和青海仍處于中度失調階段,黑龍江、吉林、北京、甘肅、寧夏等5 個省份仍處于輕度失調階段,遼寧、天津、內蒙古、陜西、山西、重慶、貴州、云南、廣西、新疆等10個省份“兩業”耦合協調狀態處于瀕臨失調階段;“兩業”耦合協調水平處于協調階段的省份為13個,比2009年增加了7個,其中,上海、福建、湖南、江西和四川5個省份處于勉強協調階段,河北、河南、湖北、安徽和浙江5個省份處于初級協調階段,山東和江蘇屬于中級協調階段,廣東處于良好協調階段。值得注意的是,在2009—2020年期間,黑龍江、吉林、海南、甘肅、寧夏和青海6個省份的“兩業”耦合協調程度從未發生變化,一直處于不可接受區間。此外,上海的“兩業”耦合協調度值幾乎都在0.5~0.6 之間,屬于過渡區間;北京的“兩業”耦合協調度值幾乎都在0.3~0.4之間,屬于不可接受區間。究其原因,上海、北京等地區雖然整體經濟發展水平較高,但物流業發展水平明顯高于制造業,致使“兩業”耦合協調度不高。上海、北京等地在三次產業結構演進規律和產業梯度轉移的作用下,原有的傳統制造業大多向周邊及中西部地區轉移,新的產業布局重心則聚焦于現代服務業和知識技術密集型制造業。可見,物流業與制造業的耦合協調程度會受產業結構演變等外部環境的影響。

表6 全國30個樣本省份2009—2020年物流業和制造業耦合協調度

四、制造業高質量發展實證分析

(一)制造業高質量發展指標體系構建

制造業高質量發展,核心是要提高供給體系質量,提高效率效益,實現優質、高效、綠色發展。本文借鑒張文會等[35]、江小國等[36]和余東華[37]的相關做法,構建制造業高質量發展評價指標體系,在遵循科學性、可操作性等原則的基礎上,選取經濟效益、要素效率、技術創新能力、高端化水平、綠色發展水平5 個維度共12 個指標構建制造業高質量發展評價指標體系(見表7)。

表7 制造業高質量發展評價指標體系

經濟效益是評價制造業高質量發展的基礎指標,本文選取銷售利潤率和制造企業主營業務收入利潤率兩個二級指標代理。其中,銷售利潤率反映的是產業從銷售收入中獲取利潤的能力,用利潤總額與銷售收入之比表示;制造企業主營業務收入利潤率反映的是制造企業主營業務的獲利能力,用制造企業主營業務利潤與主營業務收入之比表示。

要素效率是衡量制造業投入產出水平的重要指標,本文選取勞動生產率和資本生產率加以衡量。其中,勞動生產率反映的是勞動這一重要生產要素的使用效率,是考核企業勞動效率的指標,用制造業增加值與從業人數之比表示;資本生產率是一定時期內企業資本存量創造的產出,是反映制造企業投資效率的指標,用制造業增加值與固定資產投資額之比表示。

在技術創新能力中,本文借鑒《中國制造2025》中的指標,選取R&D經費投入水平和科技人員占從業人員比重作為代理。其中,R&D 經費投入水平反映制造業對技術創新的資金投入力度,用制造業R&D 經費支出與主營業務收入比值表示;科技人員占從業人員比重表示制造業技術創新的人力資本投入程度。

高技術含量和高附加值是制造業高端化的重要特征。本文用高新技術制造業主營業務收入水平和高新技術制造業增加值占比表示制造業高端化水平。

綠色發展水平反映的是生產過程對生態環境的友好程度,本文采用單位增加值能耗、單位增加值固體廢物排放、單位增加值廢水排放、單位增加值廢氣排放4個指標代理。

相關數據來源于國家統計局官網《中國統計年鑒》和《中國工業統計年鑒》及各省份歷年統計年鑒。

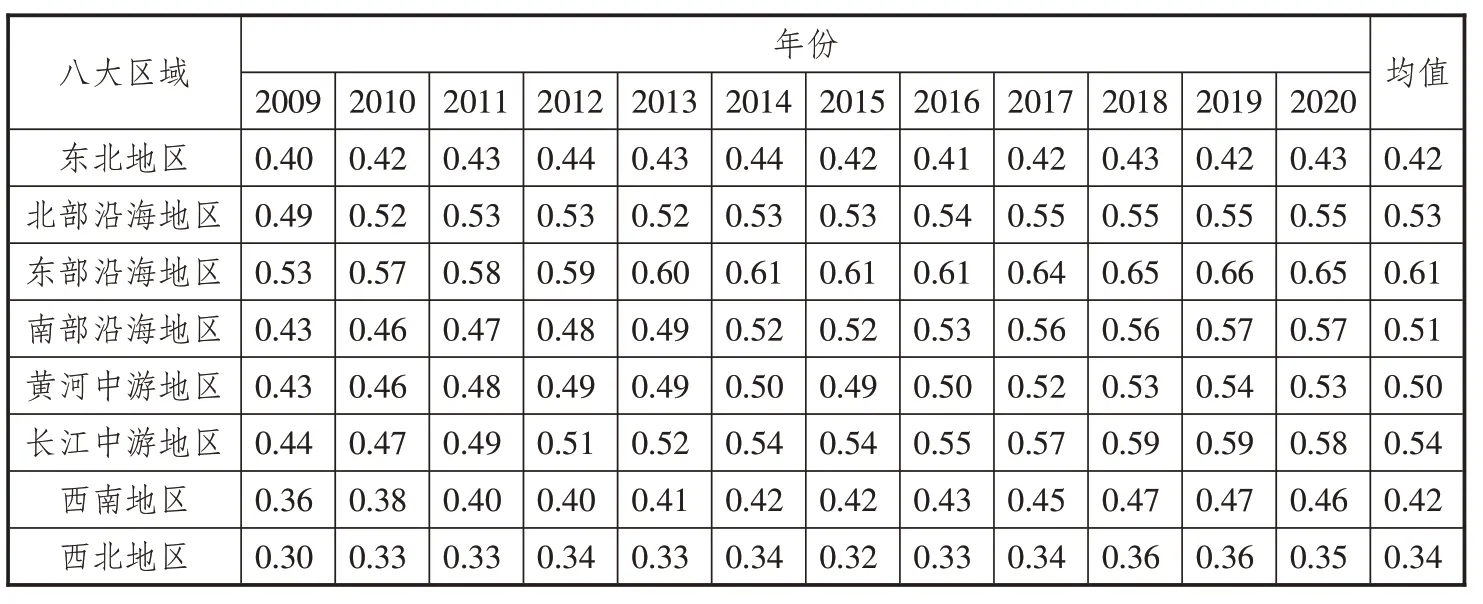

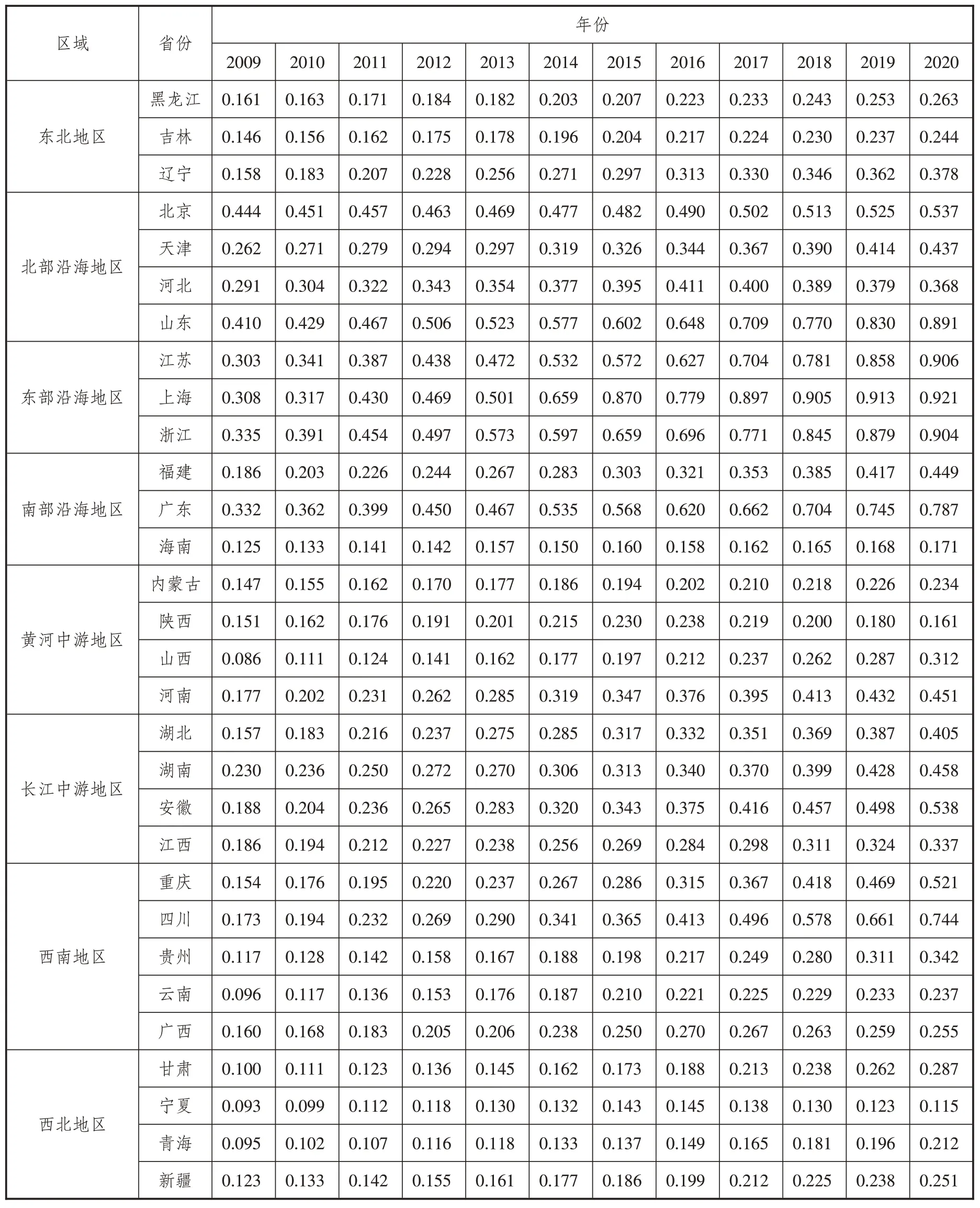

(三)制造業高質量發展水平實證結果

基于2009—2020年全國30 個樣本省份的面板數據,采用熵值法測度制造業高質量發展水平綜合值。通過測算,全國制造業高質量發展水平如圖1所示,八大區域和各省份制造業高質量發展水平如表8和表9所示。

表8 2009—2020年全國八大區域制造業高質量發展水平

表9 2009—2020年全國30個樣本省份制造業高質量發展水平

由圖1可知,2009—2020年全國制造業高質量發展水平整體呈現緩慢上升的趨勢。經過11年的發展,全國制造業高質量發展水平從2009年的0.196 提高到2020年的0.437。總體來看,我國制造業高質量發展水平還有待進一步提高。

圖1 2009—2020年全國制造業高質量發展水平

根據表8可知,2009年八大經濟區制造業高質量發展水平從高到低依次是:北部沿海地區(0.352)、東部沿海地區(0.315)、南部沿海地區(0.214)、長江中游地區(0.19)、東北地區(0.155)、黃河中游地區(0.14)、西南地區(0.14)、西北地區(0.103),其中,黃河中游地區和西南地區制造業高質量發展指數相同。2020年這一排名變更為:東部沿海地區(0.92)、北部沿海地區(0.558)、南部沿海地區(0.469)、長江中游地區(0.435)、西南地區(0.42)、東北地區(0.295)、黃河中游地區(0.29)、西北地區(0.216)。值得注意的是,2009—2020年,北部沿海地區、東部沿海地區和南部沿海地區制造業高質量發展指數在八大區域中始終排名前三位,且始終高于全國均值,特別是東部沿海地區的指數增長速度明顯快于其他7個區域,且差距越來越大,而長江中游地區、黃河中游地區、東北地區、西南地區、西北地區的制造業高質量發展指數則長期低于全國均值。可見,區域制造業高質量發展水平與經濟發展水平基本一致,二者的區域差異性類似。以東部沿海和東北地區為例,東部沿海地區作為我國經濟最發達的地區,產業技術創新能力總體較強,制造業中高新技術產業所占比重較大,產業整體轉型升級也較快。近幾年,受國際貿易保護主義影響,尤其是受歐美國家制造業回流帶來的沖擊,東部沿海地區的制造業發展受到一定影響。但隨著該區域加快推進產業轉型升級,積極發展先進制造業和現代服務業,制造業高質量發展水平仍得到明顯提升。東北地區作為經濟發展較為落后的區域,雖是我國傳統制造業發展基地,擁有大批重化工企業,產業基礎雄厚,但發展方式落后,呈現出高投入、高耗能、高污染、低收益的發展特征,產業的技術創新能力和產業素質遠低于東部沿海地區。但導致區域制造業高質量發展水平高低不同的原因是多方面的,其中生產性服務業與制造業的耦合協調度差異(尤其是物流業與制造業的耦合協調度差異)可能是一個重要因素,下面通過實證分析加以檢驗。

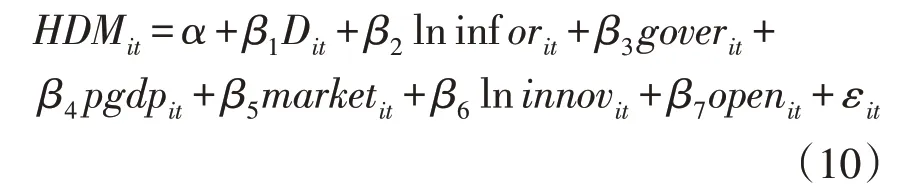

五、“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展的作用

(一)模型構建

用面板數據的固定效應模型(FE)和隨機效應模型(RE)考察“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展的影響效應。本文根據杜傳忠等[30]和王曉蕾等[34]的研究,構建計量模型:

其中,it表示第i個省(區、市)第t年的指標值,HDM為被解釋變量,表示制造業高質量發展水平,α為常數項,Dit作為解釋變量,表示物流業和制造業耦合協調水平,β1為“兩業”耦合協調水平的回歸系數,β2、β3、…、β7分別為控制變量信息化水平(infor)、政府干預度(gover)、經濟發展水平(pgdp)、市場化程度(market)、創新投入(innov)、對外開放程度(open)的回歸系數,εit為隨機擾動項。

(二)變量選擇與數據來源

影響制造業高質量發展的因素有很多,為了增強結果的穩健性,本文借鑒于斌斌[38]和上官緒明[39]的做法,選取信息化水平(infor)、政府干預(gover)、經濟發展水平(pgdp)、市場化程度(market)、創新投入(innov)、對外開放度(open)為控制變量。

信息化水平(infor):以信息化為特征的互聯網時代,最顯著的優點是極大地降低了社會經濟主體的交易成本。信息化水平越高,制造業各環節的交易成本就越低,轉型升級和高質量發展的成本就更低。本文用互聯網寬帶接入數(萬戶)代理。

政府干預(gover):我國現行的屬地治理體制、財政分權體制以及地方官員考核制度,客觀上容易導致地方政府出現短期行為、競相開展“GDP 賽跑”,產生地方保護主義,從而對地區經濟增長產生負面影響,因此在制造業高質量發展過程中政府干預作用明顯,既可對制造業高質量發展產生引導、培育、扶持作用,也可能會扭曲制造業資源配置。本文采用地方財政支出與國內生產總值的比重來表示政府干預程度。

經濟發展水平(pgdp):與產業發展水平正相關。一般而言,一個地區的經濟發展水平越高,制造業轉型升級和高端化發展的基礎條件就越好。本文用人均GDP表示經濟發展水平。

市場化程度(market):反映市場競爭程度。通常而言,市場競爭越充分,產業發展質量越高。本文采用非國有企業就業人數和總就業人數之比衡量。

創新投入(innov):制造業技術升級的重要支撐,以制造業R&D 經費支出占主營業務收入比重反映創新投入力度。

對外開放度(open):是影響制造業高質量發展與轉型升級的重要因素,采用進出口額和國內生產總值之比進行衡量。

為了在一定程度上避免異方差的存在,對信息化水平、創新投入兩個控制變量取對數。各項指標變量的描述性統計如表10所示。

表10 各變量描述性統計結果

(三)“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展的影響效應

對全國30 個樣本省份2009—2020年的面板數據進行固定效應和隨機效應模型實證分析,回歸結果如表11所示。解釋變量“兩業”耦合協調度(Dit)與被解釋變量制造業高質量發展均在1%的顯著性水平上正相關,且分別為0.983 和0.911,說明“兩業”耦合協調程度每增加1個單位,制造業高質量發展水平將提升0.9個單位,即“兩業”耦合協調度的提高,對制造業高質量發展具有明顯的提升作用。

根據表11 可知,信息化水平(infor)系數在固定效應模型下為負數,但不顯著,在隨機效應模型中在1%的顯著性水平上正相關,說明在不考慮個體效應的情況下,信息化水平對制造業高質量發展有正向促進作用;政府干預度(gover)系數在兩種模型下均為負值,但僅在固定效應模型中顯著,說明考慮各省份的個體效應后,政府干預度提升會對制造業高質量發展產生抑制效果,即政府干預會干擾制造業資源的有效配置,進而對產業高質量發展產生抑制效應,這與大量研究結果一致;經濟發展水平(pgdp)系數均為正值,但在固定效應模型下不顯著,而在隨機效應模型中1%的顯著性水平下正相關,說明在不考慮個體效應的情況下,經濟發展水平對制造業高質量發展有正向影響,若考慮個體效應,則影響不顯著;市場化程度(market)系數均為正值,但都不顯著,說明市場化程度對制造業高質量發展作用不明顯;創新投入(innov)系數均在5%的顯著性水平上為負值,這可能是因為創新投入時滯較長,投入達到一定程度才有回報,由此導致投入早期對高質量發展的促進作用為負;對外開放程度(open)系數在固定效應模型和隨機效應模型下均為負值,但在固定效應模型中不顯著,在隨機效應模型中10%的水平上顯著,這可能是因為對外開放度高導致企業競爭加劇,為了在國際市場上獲得價格競爭優勢,企業間競相壓低成本從而阻礙產業高質量發展。

表11 全國制造業高質量發展影響因素回歸結果

用固定效應模型和隨機效應模型對全國八大經濟區2009—2020年的面板數據進行回歸分析,并進行豪斯曼(Hausman)檢驗,結果如表12所示。

由表12 可知,解釋變量物流業與制造業耦合協調度的系數在東北、南部沿海、黃河中游、長江中游地區為正值,其中東北和黃河中游地區在1%的顯著性水平上顯著,南部沿海和長江中游地區在5%的顯著性水平上顯著。此外,東部沿海地區的系數在1%的顯著性水平上負相關,北部沿海、西南地區和西北地區的兩業耦合度的影響不顯著。這一結果也說明了“兩業”融合發展對制造業高質量發展的影響效應具有地區差異性。

表12 全國及八大區域制造業高質量發展影響因素回歸結果

從各個控制變量對制造業高質量發展的影響來看,信息化水平(infor)的系數在東部沿海和西南地區顯著為正值,在南部沿海地區顯著為負值,在東北、北部沿海、黃河中游、長江中游、西北地區的作用則不顯著。政府干預度(gover)對制造業高質量發展的影響在我國東北、東部沿海和西南地區較為顯著,其中,在東部沿海地區的影響在5%的顯著性水平下正相關,在東北和西南地區的影響則在10%的顯著性水平下負相關,可能的解釋是東部沿海地區的政府干預引導和扶持了當地制造業發展,并在很大程度上助推了制造業高質量發展,東北和西南地區的政府干預則扭曲了制造業資源配置,對制造業高質量發展產生了抑制作用。在北部沿海、南部沿海、黃河中游、長江中游、西北地區政府干預和制造業高質量發展不存在顯著的相關關系。經濟發展水平(pgdp)在東部沿海、南部沿海和西南地區的系數分別為1%和5%顯著性水平下的正值,在其余5 個區域的作用則不顯著。市場化程度(market)對制造業高質量發展的影響僅在南部沿海地區顯著正相關,在其余7個區域皆不顯著,說明市場化程度對制造業高質量發展作用不明顯。創新投入(innov)的系數在東北、南部沿海和長江中游地區為10%和5%顯著性水平下的負值,其余5 個區域創新投入的影響均不顯著,說明創新投入對制造業高質量發展沒有產生顯著的正向作用,這與通常的感性認知有較大差異。對外開放度(open)在東部沿海、東北和南部沿海地區的系數為負值,顯著性水平分別為1%和5%,但在其余5個區域的影響則不顯著。

六、主要結論與對策建議

(一)主要結論

2009—2020年全國物流業和制造業之間的耦合協調度由最初的瀕臨失調階段逐步提升為中級協調階段,協調程度越來越高,但“兩業”發展持續呈現不均衡態勢,物流業發展水平從最初的滯后于制造業發展水平演變為高于制造業發展水平。如果這一趨勢不能得到扭轉,將會影響耦合協調度的進一步提升。從八大區域和30個樣本省份來看,不同區域經濟發展水平存在差異,“兩業”發展進程不一致,導致沿海經濟區“兩業”耦合協調度明顯高于內陸地區,不同省份的“兩業”耦合協調度表現出明顯的區域性差異。2009—2020年全國制造業高質量發展水平整體呈現緩慢上升的趨勢,且制造業高質量發展水平的區域差異性與經濟發展水平的地區性差異類似,其中,東部沿海、北部沿海和南部沿海地區制造業高質量發展水平長期高于全國平均水平,尤其是東部沿海地區制造業高質量發展指數增速遙遙領先于其他7 個區域。從全國范圍來看,“兩業”耦合協調度與制造業高質量發展存在顯著的正相關關系。“兩業”耦合協調度的提高,有利于推動制造業高質量發展;從區域來看,“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展的促進作用具有明顯的區域差異,其中,東北、南部沿海、黃河中游、長江中游地區的“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展有正向效應,但這種正向作用在北部沿海、西南地區和西北地區不顯著,在東部沿海地區則是負相關。總體來看,“兩業”耦合協調度對制造業高質量發展具有促進作用。

(二)對策建議

要提升制造業高質量發展水平可以采取如下對策。

首先,應深度研究與分析產業發展演進規律,進一步促進“兩業”的融合發展。一方面通過延長制造產業鏈、優化價值鏈等方式來提升制造業發展水平,強化制造業對物流業的拉動作用;另一方面,繼續鼓勵和引導制造業企業專注自身核心業務,充分發揮競爭優勢,將非核心價值的物流環節讓渡給專業的第三方物流企業,增強物流業對制造業的推動作用。

其次,八大區域在促進“兩業”互動融合發展以提升區域制造業高質量發展水平方面應各自有所側重。如東北和北部沿海地區制造業發展以傳統制造業和重工業為主導,物流業起步和發展較慢,制造業對物流業的需求以及物流業對制造業的支撐作用未能充分發揮出來,因此這些區域要進一步提升制造業發展水平,同時圍繞制造業發展重點發展相配套的物流業。東部沿海和南部沿海地區先進制造業較發達,與制造業相配套的物流業也已達到較高水平,下一步應重點提升“兩業”融合發展水平,提高“兩業”耦合協調程度。對于中西部的西南、西北、黃河中游、長江中游等地區,則要同時推進“兩業”發展,增強“兩業”內生發展動力,鍛造產業鏈供應鏈長板,實現資源有效配置,強化要素支撐。

再次,應強化各綜合經濟區內部經濟聯系,實現區域內產業聯動發展。目前,東部沿海地區較其他區域而言水平更高。東部沿海地區內部基本形成了以上海為核心或龍頭的區域城市群,區域內部產業協同程度和資源配置效率都較高,從而有效提升了區域兩業融合發展水平,這對推動區域制造業高質量發展十分有利。反觀其他幾個區域,由于種種原因,這些區域內部始終未能形成較為密切的產業協同關系,區域壟斷和行政分割嚴重,要素資源不能在區域間自由流動。為此,要進一步打破區域壟斷和行政區劃限制,建立全國統一大市場,促進資源要素跨區域合理流動,提升區域兩業耦合協調等級,促進區域制造業發展質量提升。

最后,應進一步深化供給側結構性改革,充分發揮政府在物流業與制造業耦合發展中的引領作用。政府部門應密切關注制造業發展態勢與需求,通過出臺激勵政策,提高制造業生產效率與產品附加值,提升制造業發展水平,為物流業與制造業間能夠實現互動融合發展奠定堅實基礎。同時,要繼續深化物流管理體制改革,建立全國統一的物流市場,促進物流業降本增效,增強物流業對制造業的帶動作用。

注釋:

①數據來源于http://www.stats.gov.cn/tjsj/。

②當單個二級指標權重大于0.1時,該指標即被視為對被解釋變量有較大影響。

③八大區域分別為:東北地區(遼寧、吉林、黑龍江);北部沿海地區(北京、天津、河北、山東);南部沿海地區(廣東、福建、海南);東部沿海地區(上海、江蘇、浙江);黃河中游地區(內蒙古、陜西、山西、河南);長江中游地區(湖北、湖南、江西、安徽);西南地區(重慶、四川、貴州、云南、廣西);西北地區(甘肅、寧夏、青海、新疆)。