共同富裕視角下中國經濟高質量發展:指標測度、跨區比較與結構分解

袁藝 張文彬

摘 要:人的全面發展和共同富裕是我國社會基本矛盾發生變化之后的新時期黨和國家工作的重點,也是我國經濟高質量發展的內在要求和最終目標。首先將經典的可行能力理論與中國“五位一體”戰略布局實踐相結合,構建包含功能和能力兩個維度的經濟高質量發展測度指標體系。其次分地區、分層次對經濟高質量發展水平進行測度。結果表明,經濟高質量發展水平整體呈現“N”形波動;功能水平波動幅度小但區域差異大,能力水平波動幅度大但區域差異小;整體上能力水平高于功能水平。最后進一步對經濟高質量發展水平進行結構分解,探究不同因素對經濟高質量發展水平的驅動效應。結果顯示,經濟效應的正向驅動力最強而社會效應的負向驅動作用最強。

關鍵詞:可行能力;經濟高質量發展;結構分解;共同富裕

一、引言

黨的十九大報告指出,中國特色社會主義進入新時期,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾,人民美好生活需要日益廣泛,不僅對物質文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面的要求日益增長。黨的十九屆五中全會提出,到2035年要扎實推動全體人民共同富裕目標取得更明顯的實質性進展;十九屆六中全會審議通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》明確提出,堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,堅定不移走全體人民共同富裕的道路。“十四五”規劃綱要進一步重申“堅持以人民為中心的原則,增進民生福祉,不斷實現人民對美好生活的向往”,由此共同富裕正式由理念目標邁入現實要求(萬海遠、陳基平,2021)。共同富裕的主體是人民群眾,實現途徑是經濟高質量發展。通過經濟高質量發展推動人的高質量全面發展,并最終實現共同富裕,是中國共產黨和我國政府工作的中心。經濟高質量發展必須以共同富裕的實現為目標,現階段對經濟高質量發展以及共同富裕的研究成果非常豐富,但基于共同富裕視角測度經濟高質量發展的研究成果還相對較少。共同富裕的主體是人民,人民福利水平提升是實現共同富裕的重要表現,而現階段對居民福利研究最經典的理論方法之一就是阿瑪蒂亞·森的可行能力理論和測度方法。基于此,本文將可行能力理論與十八大以來的“五位一體”戰略實踐相結合,以人的可行能力水平表征共同富裕視角下經濟高質量發展水平,從一個新的視角研判當前經濟高質量發展水平,實際上該指標體系也是我國共同富裕水平的一個重要借鑒和參考。

改革開放以來的中國經濟增長可以分為兩大階段,在2000年之前中國經濟更加重視數量型增長,核心任務是解放和發展生產力,增加物質財富,這一時期,我國經濟發展水平較低,經濟增長能夠顯著提升居民生活水平。在2000年之后“基本解決”溫飽問題的情況下,在關注經濟增長和經濟富裕的同時,黨和政府更加重視文化、環境、醫療與社會保障等領域的多維發展和多維富裕。同時,在2014年以來,中國經濟也由之前的高速增長向高質量增長乃至高質量發展階段轉變。黨的十九大報告首次提出了高質量發展的概念,這是中國對中國特色社會主義經濟發展內涵和方式的最新理論拓展,也成為國內學者研究的熱點。關于經濟高質量發展的內涵,學者從不同視角進行了解讀,包括經濟學理論(任保平,2018;金碚,2018)、社會主要矛盾變化(劉志彪,2018)、滿足人民美好生活的需要(金碚,2018)、新發展理念(馬茹等,2019)、創新和效率提高(逄錦聚等,2019)等。關于經濟高質量發展的測度主要包括單一指標度量和綜合指標度量兩種方法,前者主要采用人均GDP(廖祖君和王理,2019)、技術進步貢獻率(徐現祥等,2018)、全要素生產率(劉志彪和凌永輝,2020)、福利生態強度(肖周燕,2019)等,但單一指標不能科學全面反映經濟發展質量的水平(簡新華和聶長飛,2020),經濟高質量發展具有多維特性(金碚,2018)。多維評價方面,學者基于不同研究視角提出了多種測度指標體系,其中以基于“五位一體”戰略、新發展理念以及經濟規模、結構、效率等方面構建指標體系的研究成果最豐富。但現階段的多維指標仍以反映速度和總量、發展水平和經濟建設、傳統發展模式的居多,相對缺少對質量和效益、人民群眾可觀可感以及共同富裕水平的反映,特別是基于微觀居民視角的經濟高質量發展水平測度研究還存在一定的空白(金培,2018)。

在經濟社會發展初期,社會生產力水平低下,經濟增長能夠極大地提升居民的生活水平和質量,即經濟增長與經濟高質量發展相耦合,二者具有一致性,早期福利經濟學家也將國民收入和財富作為衡量福利水平和生活質量的最主要因素(Nordhaus等,1973;彭華民,2011;蒲德祥、傅紅春,2016),但隨著社會經濟的不斷發展,經濟增長與生態環境、醫療衛生、公共服務等方面的矛盾日益突出,此時單一收入水平已不符合居民生活水平和經濟高質量發展的度量(Costanza等,2009;Stiglitz等,2010)。Mlachila等(2017)提出了針對發展中國家的經濟增長指數(QGI),該指數考慮了增長的基本方面和社會成果,認為高質量的增長不僅是增長率的提高,還需注意提升社會福利。陳川和許偉(2020)認為更加突出以人為中心,強調全面滿足人民物質財富的“客觀獲得”和提升基于價值判斷的“主觀感知”的主客觀層面多維度與多層次融合的發展才是高質量發展。

阿瑪蒂亞·森在20世紀70年代提出的可行能力理論將倫理、道德與價值判斷等非經濟因素引入到福利評價中,從“功能”與“能力”兩個維度分析多維脫貧和福利水平。“功能”是指一個人認為有價值的或已達到的生活狀態和成就,而“能力”則表示此人實現功能的機會條件與自由(Sen,1992)。隨著1998年森獲得諾貝爾經濟學獎,可行能力成為福利經濟學新時期多維福利測度的重要理論之一,為衡量人的發展和經濟高質量發展提供更具包容性的價值標準和依據,得到國內外的普遍認同(Ballon ,2013;王圣云等,2018;姚進忠,2018)。

我國經濟高質量發展的最終落腳點和根本目標就是共同富裕居民生活水平的持續提升,而人全面發展和生活水平的持續提升的理念與阿瑪蒂亞·森為研究脫貧和社會福利問題而提出的可行能力理念相一致。在此認知背景下,本文將經典理論(可行能力理論)和我國戰略實踐(“五位一體”戰略)相結合,引入到經濟高質量發展評價研究中,以人的全面可持續發展即可行能力提升作為經濟高質量發展的評價指標,測度和研判當前我國經濟高質量發展水平及區域差異。研究主要邊際貢獻包括兩方面:一是理論與實踐相結合,將可行能力理論框架與中國“五位一體”戰略布局實踐相結合,構建符合中國國情和滿足最終政策效應評價需要的經濟高質量發展測度指標體系,拓展現階段高質量發展指標體系的內涵和研究范式,也在一定程度上為共同富裕的測度和評價提供了借鑒;二是采用Kaya恒等式與LMDI因素分解法對中國經濟高質量發展水平的驅動效應進行結構分解,分析不同效應的驅動作用,以分析基于微觀主體的經濟高質量發展和共同富裕的實現途徑。

二、數據來源和研究方法

(一)指標構建與數據來源

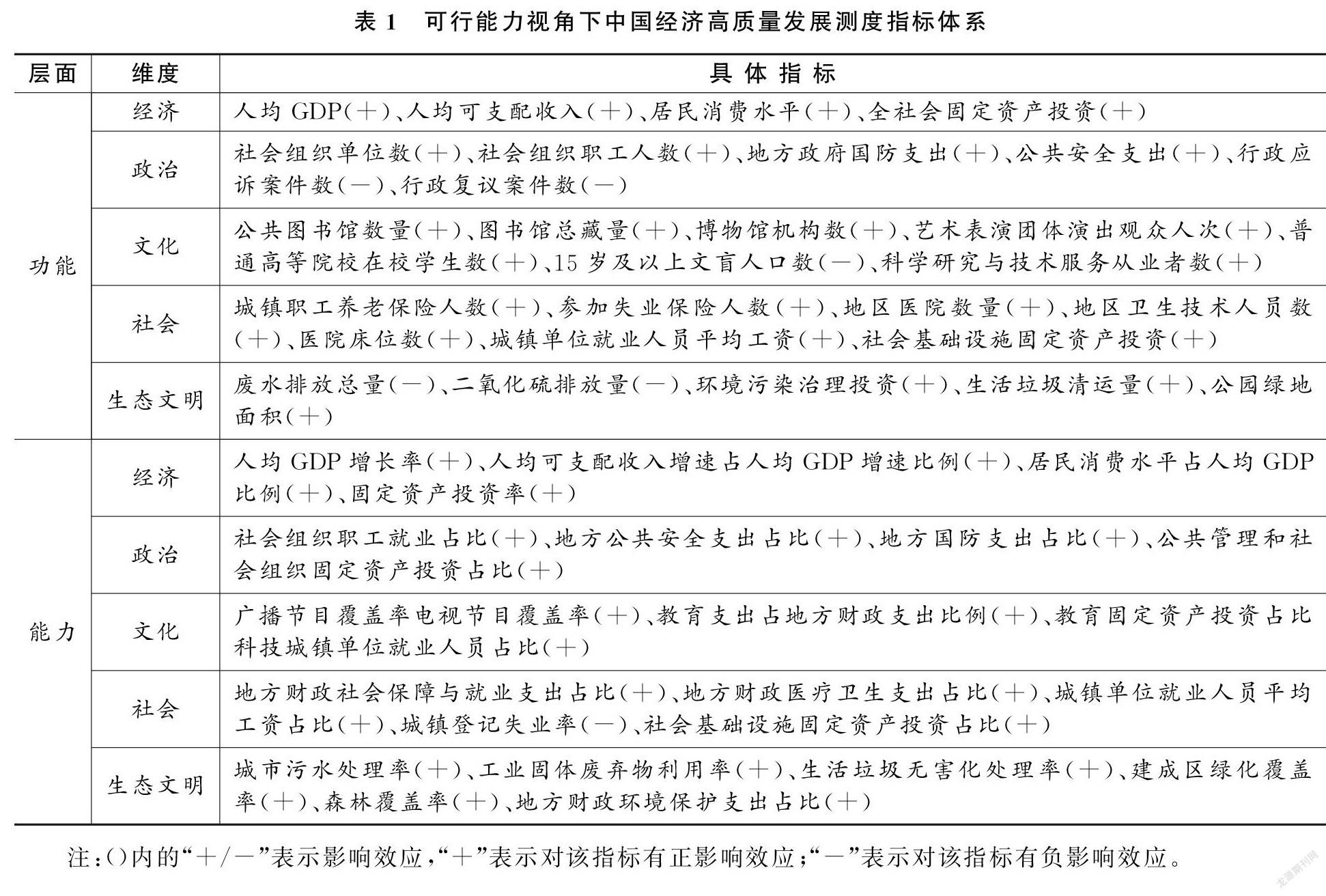

本文將可行能力理論與我國“五位一體”整體布局的實踐相結合,從“功能”與“能力”兩個層面,經濟、政治、文化、社會、生態文明五個維度,構建適合我國國情和政策效應評價需要的中國經濟高質量發展測度指標體系。五個維度的指標選取方面,經濟維度選取收入、消費、投資三個方面;政治維度選取民主自由、安全、法治三個方面;文化維度選取文娛、教育、技術三個方面;社會維度選取社會保障、醫療衛生、就業、基礎設施四個方面;生態文明維度選取污染、生態兩個方面。每個方面的指標又都包含功能性指標和能力指標兩類,總共54個可觀測指標。詳細指標體系如表1所示。所有原始數據均來源于歷年《中國統計年鑒》、《中國民政統計年鑒》、《中國法律統計年鑒》、《中國社會統計年鑒》、《中國能源統計年鑒》和國泰安數據庫等。

(二)研究方法

1.數據處理

由于功能與能力指標的度量標準、單位與符號等方面存在差異性,首先采用極差標準化方法對原始數據進行無量綱化處理,處理后的數據分布在[0,1]之間,為避免0和1影響后續計算,使用0.00001和0.99999近似代替0和1。熵值法能夠有效地反映出各可觀測指標信息熵的效用價值,據此得到的指標權重也具有更高的可信度(郝輯、張少杰,2021)。本文參考張文彬等(2020)、郝輯和張少杰(2021)等學者的研究思路,采用分別計算各指標年度權重的方法進行確權。在確定指標權重之后,將無量綱化后的指標與其權重相乘,計算經濟高質量發展的功能水平與能力水平,并進一步將功能與能力二者權重設定為1/2,加權匯總成中國經濟高質量發展指數 限于篇幅,具體計算方法省略。。

2.Kaya恒等式分解

Kaya恒等式最初由日本學者Kaya在1989年的IPCC會議中提出,該式將碳排放分解為經濟、社會、能源等宏觀因子,揭示了經濟、社會、能源等宏觀因素對于碳排放的影響程度(袁路、潘家華,2013)。本文將Kaya恒等式引入中國經濟高質量發展水平的驅動效應分解中,以便更好地識別中國經濟高質量發展指數變化的驅動效應,并參考王圣云和姜婧(2020)的方法將Kaya公式拓展如下:

WDI=GDP·GDPEEF·WDIGDP·EEFGDP=Gi·Ci·Si·Ei(1)

式(1)中GDP表示人均經濟指數,EEF表示人均能源足跡指數,WDI表示中國經濟高質量發展指數。相較于碳排放,能源足跡將所有能源消耗通過熱值與足跡轉換系數統一轉化為能源足跡面積,能夠更為準確、全面地反映能源消耗造成的環境污染以及環境壓力程度。參考張文彬和郝佳馨(2020)的方法選取煤(煤炭、焦炭)、石油(原油、燃料油、汽油、煤油、柴油)、天然氣和電力數據測度全國各省份的能源足跡。

本文將中國經濟高質量發展水平分解為四個效應:經濟效應(Gi)=GDP,經濟增長的主要指標,反映經濟增長的基礎性作用;技術效應(Ci)=GDP/EEF,表示單位能源足跡帶來的經濟產出,反映能源利用效率和相應的技術水平;社會效應(Si)=WDI/GDP,表示單位經濟增長對于高質量發展水平的貢獻程度,反映社會發展績效;生態效應(Ei)=EEF/GDP,表示單位經濟產出所需的能源足跡,反映能源足跡強度和生態效率。

3.LMDI因素分解法

對數平均迪式指數法(LMDI)由Ang提出,相較于傳統的算數平均迪式指數法(AMDI)具有滿足因子反轉檢驗、無殘差項、具有收斂性等優點。LMDI因素分解主要分為加法與乘法兩類(Ang B. W.,2004),本文選取應用更普遍的加和形式LMDI分解。基期與第t年中國經濟高質量發展指數變化的總效應ΔWDI可分解為經濟效應(Geff)、技術效應(Ceff)、社會效應(Seff)與生態效應(Eeff)四種。若Geff、Ceff、Seff、Eeff為正值,則表示相應的效應變化促進了中國經濟高質量發展水平的提升,具有正向驅動效應;反之,則具有負向驅動效應。具體公式如下:

ΔWDI=WDIt-WDI0=Geff+Ceff+Seff+Eeff(2)

Geff=∑(WDIti-WDI0i)(lnWDIti-lnWDI0i)·lnGtiG0i(3)

eff=∑(WDIti-WDI0i)(lnWDIti-lnWDI0i)·lnCtiC0i(4)

Seff=∑(WDIti-WDI0i)(lnWDIti-lnWDI0i)·lnStiS0i(5)

Eeff=∑(WDIti-WDI0i)(lnWDIti-lnWDI0i)·lnEtiE0i(6)

三、中國高質量發展水平測度結果及分析

(一)整體水平分析

根據中國經濟高質量發展指標體系和各指標的權重水平,對2007~2019年除港澳臺和西藏外的中國30個省(市、自治區)的可行能力視角下經濟高質量發展水平進行測算,并進一步根據國務院發展研究中心《地區協調發展的戰略和政策》報告中劃分的八大綜合經濟區,將研究樣本分為8個區域。中國經濟高質量發展測度結果如表2所示限于篇幅文中只展示個別年份數據,感興趣的請與作者聯系。。

從全國均值來看,經濟高質量發展水平整體上呈升-降-升的“N”形波動趨勢。一方面均值水平提升反映出經濟高質量發展水平逐漸提升;另一方面均值的波動性趨勢也體現出經濟高質量發展水平的不平衡與不穩定性。十三五時期我國經濟發展進入新常態,供給側結構性改革使得部分傳統工業企業面臨轉型的“陣痛”,據2018年《中國經濟時報》中的數據顯示,2010年工業增加值累計同比增速為15.70%,部分傳統行業最高達24.80%;而在2017年工業增加值累計同比增速僅為6.70%,且大部分傳統行業增速都低于0,部分工業企業的兼并重組或許一定程度上限制了國民可行能力的提升,也影響了經濟高質量發展水平。2018年隨著個稅起征點上調、抗癌藥品價格下降、取消流量“漫游”費等減稅降費政策的實施,這些舉措進一步提升了居民生活質量,一定程度上促進了全國經濟高質量發展水平和居民可行能力水平的提升。

從地區差異看,地區經濟高質量發展水平發展不均衡,存在明顯的分層現象。具體來看,東部、北部與南部沿海地區經濟高質量發展水平最高,始終保持在0.3524以上,沿海地區作為改革開放以來的“先富地區”,其經濟、文化、社會與生態文明等方面的發展具有一定優勢;長江中游、黃河中游、東北以及西南地區次之,經濟高質量發展水平介于0.3080~0.3562之間;大西北地區的水平最低,測度期內均值僅為0.2725。大西北地區由于受到地理位置、氣候等自然條件限制,地區發展較為緩慢,但隨著國家西部大開發戰略、“一帶一路”倡議等區域協調發展政策的實施,西部地區居民可行能力水平和經濟高質量發展水平增速加快,2015年之后年均增速為2.18%,2018年經濟高質量發展水平同比增長了5.37%。生態保護補償機制也一定程度上促進了西部地區產業結構的調整,改善生態環境的同時也拓寬了當地農牧民收入來源渠道,據2018年《人民日報》(海外版)數據顯示,截至2019年底,西部地區累計實施退耕還林還草1.37億畝,西部地區生態文明建設成效顯著。隨著2020年《關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》的頒布和實施,西部地區尤其是大西北地區的經濟高質量發展水平將有更深層次的提升與改善。

(二)功能水平與能力水平比較分析

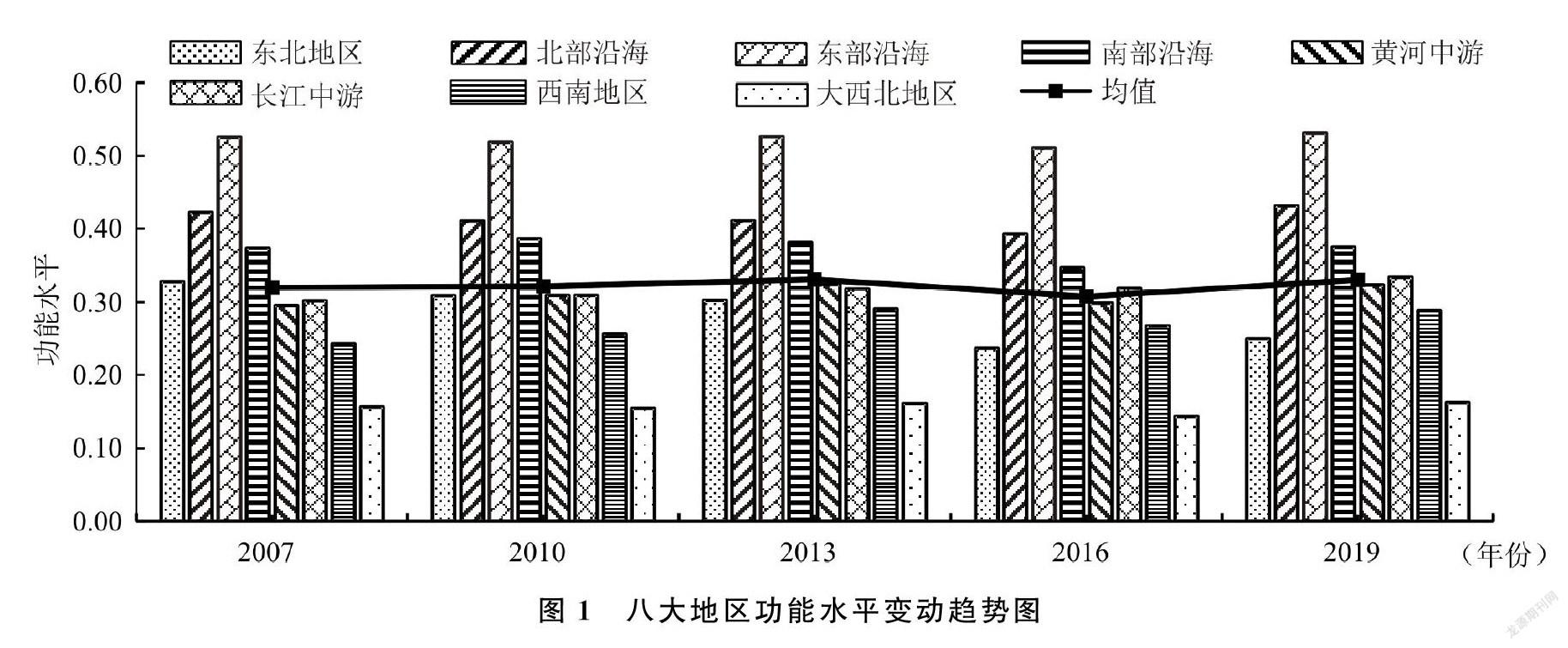

進一步分析經濟高質量發展的功能水平和能力水平變動情況,如表3、圖1和圖2所示。從全國均值來看,第一,中國經濟高質量發展的功能水平發展較平穩,整體呈波動中上升趨勢,波動范圍在0.3077與0.3375之間。功能水平衡量的是已實現的經濟高質量發展狀況,一方面,功能指數的增長表明現實經濟社會的良性發展,經濟高質量發展水平得到有效提升;另一方面,物質財富不斷豐富的同時人們的各項需求標準也逐漸提高,個別年份功能指數的波動下降則反映出人民多樣性的美好生活需求和經濟高質量發展需求沒有得到相對滿足,這也與我國現階段社會基本矛盾發生變化的科學判斷相符。第二,經濟高質量發展的能力水平與整體水平相似,基本呈現不規則的“N”形波動趨勢,波動范圍在0.3404與0.3912之間。能力水平衡量的是潛在的或可行的經濟高質量發展水平,能力指數的上升體現了經濟社會發展的可供選擇的自由增加,從社會發展規律而言,能力水平是隨著社會發展而逐步提高的,能力指數的下降表明,雖然可選擇的自由增加,但這些可選擇的自由相對于人們日益增長的需求而言是降低的。此外,與以往學者(楊愛婷、宋德勇,2012)研究中能力水平低于功能水平不同的是,本文測量結果發現,經濟高質量發展的能力水平均值高于功能水平均值,且二者存在一定差距,這反映出潛在的經濟高質量發展水平大于目前實現的經濟高質量發展水平,中國經濟高質量發展的潛力較大,高于已經實現水平,可以進一步深入挖掘。

從八大區域的經濟高質量發展功能水平和能力水平變動來看,部分地區功能水平區域間差距較大,但地區自身的功能水平波動較為平穩;各地區能力水平區域間差異較小,但地區自身的能力水平波動幅度卻相對較大;區域自身功能水平與能力水平發展不協調。具體來看,功能水平最高的地區分別是東部沿海地區(0.5106~0.5435)、北部沿海地區(0.3926~0.4337)和南部沿海地區(0.3473~0.3985),功能水平最低的地區是大西北地區(0.1429~0.1652),其余地區的功能水平與全國均值水平較為相近;能力水平區域發展卻與功能水平相反,能力水平最高的地區分別是西南地區(0.3756~0.4328)、大西北地區(0.3586~0.4211)以及南部沿海地區(0.3435~0.4263),能力水平最低的是東北地區(0.2746~0.3593)與東部沿海地區(0.2861~0.3615),其余地區的能力水平與全國均值水平較為相似。

本文認為不同地區經濟高質量發展的功能水平與能力水平差異較大的主要原因如下:第一,與地區的經濟基礎有關。沿海地區屬于我國早期對外開放的地區,貿易發達,科技發展相對較快,經濟基礎較好,已經實現的經濟高質量發展水平相對較高,表現為其功能水平相對較高,但在已有的相對較高水平下,經濟高質量發展的成本大而成效緩慢,這也造成了如東部沿海、北部沿海等區域的功能水平高但能力水平較低的現象出現。第二,與國家政策有關。大西北與西南地區發展較落后,但隨著西部大開發以及絲綢之路經濟帶的建設,大西北、西南與黃河中游等地區經濟增長速度顯著加快,社會發展潛力較大,在一定程度上促進了該地區經濟高質量發展的能力水平提高,因此其功能水平低而能力水平高。第三,與區域內臨近省份影響效應有關。北部沿海地區能力水平相對較低,主要原因在于天津的能力水平低,北京作為首都,是全國的政治、文化、國際交往和科技創新中心,其經濟、政治、文化、社會和生態文明等方面發展都較為突出,因此北京地區的功能與能力都相對較強。但其對周邊地區產生了顯著的“虹吸效應”,周邊地區(如天津)的人、財、物等優質資源紛紛流向北京,周圍地區的經濟、社會狀況和水平增長緩慢,且與北京的差距不斷拉大,這也是影響北部沿海地區能力水平增長的重要原因之一。

四、中國經濟高質量發展水平驅動效應分析

進一步識別中國經濟高質量發展指數變化的驅動因素,探究不同因素的驅動效應,有利于揭示中國經濟高質量發展水平的差異與內在規律。本部分采用Kaya恒等式及LMDI因素分解模型對2007-2019年中國經濟高質量發展指數的驅動效應進行分解,結果如圖3和表3所示。

(一)全國經濟高質量發展水平驅動效應分析

由圖3可以看出,整體上經濟效應與技術效應對于全國經濟高質量發展指數具有正向驅動作用,而社會效應與生態效應則呈現負向驅動效應。具體來看,經濟效應在測度期間對全國經濟高質量發展水平的正向驅動效應最高,其均值為0.2715,且隨著時間推移而呈下降趨勢。這一方面表明現階段經濟總量的增長仍然是經濟高質量發展水平的主要驅動力,發展是解決問題的關鍵,只有在發展中才能解決各類社會問題;另一方面也體現出相對于人民日益增長的美好生活需要,經濟增長的驅動作用在逐漸減弱,隨著人們物質財富和收入水平的提高,居民的需求向更高層次、更多維度轉變,生態環境、公共衛生、社會保障以及精神文化等方面的需求都在增強,一定程度上降低了單一的經濟增長的貢獻。

技術效應在測度期間均值為0.0218,略低于經濟效應的0.0272,且自2012年后技術效應指數不斷追趕經濟效應,在個別年份甚至超過經濟效應指數,這表明技術的進步加快了社會生產率的提高,在推動中國經濟高質量發展水平中發揮著日益重要的作用。技術創新不僅是經濟增長的重要驅動,同樣也是多維度經濟高質量發展的驅動,以技術創新為核心構建完善的創新驅動體系是實現經濟高質量發展和居民可行能力提升的重要支撐之一。

生態效應在測度期間除2010-2011年外其余均為負值,其均值為-0.0145,人均能源足跡由2007年的1.4983ha/人增長至2019年的2.3343ha/人,增長了55.80%,這表明在經濟社會發展過程中,能源消耗帶來的生態壓力不斷增加,對于經濟高質量發展水平產生了負向驅動效應,解決好生態環境問題仍然是實現經濟高質量發展的重要任務之一。生態文明戰略、美麗中國建設以及自然資源資產產權制度改革、碳達峰碳中和目標的提出等一系列戰略措施的實施有效地改善了生態環境,但生態環境根本性改變仍然任重道遠,構建清潔高效、綠色低碳的現代能源體系迫在眉睫。

社會效應在測度期間內均值為-0.0303,其對于中國經濟高質量發展指數的負向驅動效應最大,在2007-2019年間中國人均GDP年均增長率為8.19%,而中國經濟高質量發展指數的年均增長率為-0.15%,這表明單位國內生產總值的增長不僅不能對中國經濟高質量發展水平產生良好的貢獻,反而不利于中國經濟高質量發展水平提高。有研究表明,隨著中國規模經濟紅利的降低,高房價、高擁擠以及公共服務資源緊張等方面的問題愈加突出,且當前在教育、社會保障與醫療衛生等方面投資不足,一定程度上阻礙了中國經濟高質量發展水平的提升(段巍等,2020;王圣云、姜婧,2020)。因此進一步解決全社會關注的高房價、就醫難、上學難問題,提高公共服務均等化是實現居民可行能力提升和經濟高質量發展的重要內容和關鍵環節。

(二)八大地區經濟高質量發展水平驅動效應分析

不同效應對八大地區的經濟高質量發展指數驅動作用如表3所示,下面以2007-2013年、2014-2019年以及2007-2019年進行劃分并進行具體分析。

經濟效應:整體上在2007-2019年間八大地區經濟高質量發展指數變化的經濟效應均大于零且呈下降趨勢,其中西南地區與長江中游地區的驅動效應最強,分別為1.8574和1.5296,表明經濟增長對八大地區的經濟高質量發展指數具有較顯著的正向驅動力。分階段來看,2007-2013年,八大地區的經濟效應普遍較強,西南地區的經濟驅動力已達到1.1955,而該階段經濟效應驅動力相對較弱的東部沿海地區也超過了0.50;在2014-2019年,八大地區經濟效應對經濟高質量發展指數的驅動力明顯減弱,其中東北地區下降幅度最大,相較于2007-2013年下降了68.44%。反映出經濟增長在促進區域經濟高質量發展水平提升方面具有重要作用,但隨著人民物質生活水平的提高,經濟的驅動效應在逐漸減弱,這與整體上經濟驅動影響逐漸減弱的趨勢相同。

技術效應:整體上在2007-2019年間,八大地區經濟高質量發展指數的技術效應為正且出現明顯的分層現象,西南地區、北部沿海、長江中游以及東部沿海地區的技術驅動效應較強,黃河中游、南部沿海以及東北地區次之,大西北地區經濟高質量發展指數的技術效應驅動力最弱。分階段來看,在2007-2013年技術效應驅動力最強的是北部沿海地區,為0.6623,而大西北地區最弱,其技術效應不足北部沿海地區的十分之一;在2014-2019年,東部沿海、西南與大西北地區經濟高質量發展指數的技術效應呈增長趨勢,其余地區皆為下降趨勢,其中大西北地區的技術驅動力最弱,為0.1874,而西南地區的技術驅動力最強,是大西北地區的4.06倍。表現出不同地區技術效應驅動力的顯著差異,不斷增強大西北地區的科技發展和技術水平是提升其經濟高質量發展水平的重要一環。

社會效應:整體上在2007-2019年間,八大地區經濟高質量發展指數的社會效應都為負值且隨著時間推移而逐漸減弱,社會效應的區域間差異不斷縮小,體現社會效應對地區經濟高質量發展水平具有抑制作用,而該抑制效應逐漸減弱。分階段看,2007-2013年間西南地區、黃河中游與長江中游地區的社會效應對經濟高質量發展指數的抑制作用較強,西南地區達到了-1.0047;2014-2019年間西南地區的社會效應抑制作用仍最為顯著,且西南地區與大西北地區的社會效應緩解幅度最小。原因可能在于西南地區與大西北地區的社會基礎設施與教育、醫療衛生等公共服務的基礎較差,而人民生活環境的改善并非一蹴而就,部分政策措施的成效存在時滯,使得西南地區與大西北地區的社會效應未能促進經濟高質量發展水平的提升,未來仍需不斷增強西南與大西北地區的社會經濟環境建設。

生態效應:整體上在2007-2019年間,八大地區經濟高質量發展指數的生態效應均為負且大多數地區呈現較明顯的負向減弱趨勢,表現出生態效應抑制了地區經濟高質量發展水平的提升,但抑制程度有所減弱。分階段看,2007-2013年間北部沿海、長江中游與西南地區的生態效應抑制作用較強,2014-2019年間西南地區與大西北地區的生態效應抑制程度進一步加深,而其余大部分地區經濟高質量發展指數的生態抑制程度都有所好轉,尤其是北部沿海地區相較于2007-2019年的生態負向效應減弱了44.24%,這可能與西南地區和大西北地區自然環境較為脆弱而能源資源較為豐富的地理特征相關,社會生產力的發展必然帶來能源消耗,而合理配置能源資源,轉變發展方式與發展結構,提高資源利用效率是緩解生態抑制效應,促進西南地區與大西北地區經濟高質量發展提升的重要內容。隨著2021年《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》的頒布,我國綠色低碳循環發展將邁入新階段,綠色生產、綠色流通、綠色消費與綠色生活等方面建設力度不斷加大,八大地區經濟高質量發展水平的生態效應將會逐漸改善。

五、研究結論及政策啟示

本文首先綜合可行能力理論與中國“五位一體”戰略布局的實踐,構建包含功能維度和能力維度的經濟高質量發展水平測度指標體系,測度中國2007-2019年的經濟高質量發展狀況,在此基礎上進一步對全國八大地區以及各省份經濟高質量發展的功能水平與能力水平的差異進行具體分析,最后采用Kaya恒等式以及LMDI因素分解法對中國經濟高質量發展水平的驅動效應進行具體分解,對當前經濟高質量發展水平進行科學研判。主要結論如下:第一,經濟高質量發展水平呈現升-降-升的“N”形波動趨勢,各地區功能水平波動幅度小但區域間差異大,各地區能力水平波動幅度大但區域間差異小,整體上能力水平高于功能水平。這顯示出經濟高質量發展的能力水平與功能水平發展的不均衡與不同步性,也反映出我國經濟高質量發展水平的潛力要大于目前實現的經濟高質量發展水平,應進一步深挖經濟高質量發展潛力。第二,經濟效應與技術效應對經濟高質量發展水平具有正向驅動作用,生態效應與社會效應則具有抑制作用,且隨著時間的推移,經濟效應的驅動作用與生態、社會效應的抑制作用均有所減弱,但技術效應的正向驅動作用愈發增強。

根據研究結論,本文認為可以從以下幾個方面提升中國經濟高質量發展水平。

第一,調整優化中央政府財政政策措施,協同推進并實現經濟高質量發展、居民可行能力提升和共同富裕目標的實現。我國經濟發展已從要素數量和經濟增長速度轉變為要素質量和經濟發展質量,再到全面發展的階段。經濟發展是為了更好地增強國力,改善民生福祉,提升居民可行能力和實現共同富裕,而“低能力”增長所導致的風險累積,會加劇社會的不穩定,社會生活中存在的不公平更容易觸動人們的敏感區域。加強普惠性、基礎性、兜底性的民生建設,滿足人民層次多樣化的需求,使改革發展成果更多、更公平地惠及全體人民,經濟增長才真正有實際意義,也才具備社會發展的持續驅動力和內在穩定性,才能夠真正實現經濟高質量發展和共同富裕,具體來說:一是中央政府要從全局角度出發,加強中長期統籌規劃,明確經濟高質量發展的主要任務,并出臺具體的戰略實施步驟,提高政策制定的連續性與有效性,促進經濟高質量發展、居民可行能力和共同富裕三者的穩健協同提升。二是保證基本公共服務的供給公平均等化,公民權利是實現共同富裕的重要道德基礎,要切實從公民的角度出發,堅持和完善教育、醫療、養老等民生服務保障制度,給予人們更多平等的機會與自由發展權利。三是加強對落后地區的財政轉移支付和政策支持,明確部分地區高質量發展的短板,有針對性地采取稅收減免、專項撥款、特殊因素補助等形式推動各項社會經濟事業的協調發展,向人的全面發展和共同富裕目標扎實邁進。

第二,注重區域內經濟高質量發展的功能與能力水平差異,加強區域內協調穩定發展。提高功能發展水平就是提升人民當前生活狀態,物質水平要提升,精神文化的需求也要不斷豐富;提高能力發展水平主要是提升人們對于未來的預期,增加能力供給,從經濟、政治、文化、社會、生態文明等方面促進人的全面發展,最終實現共同富裕。推動物質水平與精神文化相協調,將“物質”與“精神”彼此嵌入,把精神文化融入物質財富,讓物質財富升華精神文化,真正實現物質與精神相統一。促進功能發展與能力期望相適應,以功能發展提升能力期望,用能力引領功能發展,做到五位一體均衡發展。具體來說:一是加強生態環境保護,推動綠色低碳轉型發展,促進從生產到消費各領域、全過程減污降碳,加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、發展方式和生活方式,扭轉區域內生態環境的抑制作用,增強其正向驅動效應。二是重視第三次分配發展,增強區域社會驅動力。作為初次分配與再分配的有益補充,第三次分配鼓勵高收入群體主動投入慈善與民眾救助等事業中,具有較強公益性與自愿性,通過加強區域內公益慈善組織與活動的監督機制,促進地區第三次分配的合理專業發展,切實縮小區域內人均可支配收入差距,解決好公平與效率問題,推進全面發展邁入新臺階。三是因地制宜推動地區文化發展,區域內地方政府要結合地區發展實際,出臺相應的文化發展配套措施,增強區域公共文化服務的供給能力,同時鼓勵支持民間力量參與地區文化事業傳播與發展,在借助區域優勢的基礎上深度整合地區資源,推動文化事業形成多領域協同發展的新模式,促進各地區功能與能力水平的提升。

第三,基于區域差異加強區域間的交流與合作,通過“強強聯合”和“以強帶弱”方式,實現經濟高質量發展和人的全面發展。本文實證表明,不同地區經濟高質量發展的功能水平與能力水平提升的重點各不相同,而由于資源稟賦、地理位置、國家政策等因素使得地區間經濟發展程度與經濟高質量發展狀況存在較大差異。2021年12月中央經濟工作會議中習近平主席指出“全國人民共同奮斗把‘蛋糕’做大做好,然后通過合理的制度安排把“蛋糕”切好、分好,實現共同富裕”。因此,加強區域間的合作與交流不僅對于促進區域協同的經濟高質量發展十分重要,同時也對于“蛋糕”做大后合理分配,以促進我國共同富裕和全面協調發展的實現意義非凡。具體來說:一是積極推動東部沿海地區先進經驗、技術、知識向西部地區擴散,輻射帶動西南地區、大西北地區發展結構優化,促進其經濟增長和轉型升級,先富帶動后富。二是持續提升東北地區企業改革質量,提升開放水平,優化營商環境,不斷激發東北地區的市場活力,提升地區產品競爭力,促進東北全面振興發展,并進一步帶動周邊地區經濟高質量發展。三是進一步促進區域協同發展,加快推動京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等區域重大發展戰略,形成區域內聯動機制,破除體制機制障礙,合理配置資源并優化空間結構,增強創新發展動力,以形成互聯互通、優勢互補、互利共贏的發展格局,促進我國高質量發展、人的全面可持續發展和共同富裕。

參考文獻:

[1] 陳川、許偉,2020:《以人民為中心的高質量發展理論內涵》,《宏觀經濟管理》第 3 期。

[2] 段巍、王明、吳福象,2020:《中國式城鎮化的福利效應評價(2000—2017)——基于量化空間模型的結構估計》,《經濟研究》第 5 期。

[3] 郝輯、張少杰,2021:《基于熵值法的我國省際生態數據評價研究》,《情報科學》第 1 期。

[4] 簡新華、聶長飛,2020:《中國高質量發展的測度:1978—2018》,《經濟學家》第 6 期。

[5] 金碚,2018:《關于“高質量發展”的經濟學研究》,《中國工業經濟》第 4 期。

[6] 廖祖君、王理,2019:《城市蔓延與區域經濟高質量發展——基于DMSP/OLS夜間燈光數據的研究》,《財經科學》第 6 期。

[7] 劉志彪,2018:《理解高質量發展:基本特征、支撐要素與當前重點問題》,《學術月刊》第 7 期。

[8] 劉志彪、凌永輝,2020:《結構轉換、全要素生產率與高質量發展》,《管理世界》第 7 期。

[9] 馬茹、羅暉、王宏偉、王鐵成,2019:《中國區域經濟高質量發展評價指標體系及測度研究》,《中國軟科學》第 7 期。

[10] 逄錦聚、林崗、楊瑞龍、黃泰巖,2019:《促進經濟高質量發展筆談》,《經濟學動態》第 7 期。

[11] 蒲德祥、傅紅春,2016:《前古典經濟學幸福思想述評》,《經濟學家》第 1 期。

[12] 彭華民,2011:《中國組合式普惠型社會福利制度的構建》,《學術月刊》第 10 期。

[13] 任保平,2018:《新時代高質量發展的政治經濟學理論邏輯及其現實性》,《人文雜志》第 2 期。

[14] 萬海遠、陳基平,2021.共同富裕的理論內涵與量化方法[J].財貿經濟,42(12):18-33.

[15] 王圣云、姜婧,2020:《中國人類發展指數(HDI)區域不平衡演變及其結構分解》,《數量經濟技術經濟研究》第 4 期。

[16] 王圣云、翟晨陽、羅穎、譚嘉玲,2018:《基于“功能-能力”框架的中國多維福祉測評及區域均衡分析》,《地理科學》第 12 期。

[17] 肖周燕,2019:《中國高質量發展的動因分析——基于經濟和社會發展視角》,《軟科學》第 4 期。

[18] 徐現祥、李書娟、王賢彬、畢青苗,2018:《中國經濟增長目標的選擇:以高質量發展終結“崩潰論”》,《世界經濟》第 10 期。

[19] 姚進忠,2018:《福利研究新視角: 可行能力的理論起點、內涵與演進》,《國外社會科學》第 2 期。

[20] 楊愛婷、宋德勇,2012:《中國社會福利水平的測度及對低福利增長的分析——基于功能與能力的視角》,《數量經濟技術經濟研究》第 11 期。

[21] 袁路、潘家華,2013:《Kaya恒等式的碳排放驅動因素分解及其政策含義的局限性》,《氣候變化研究進展》第 3 期。

[22] 張文彬、郝佳馨,2020:《生態足跡視角下中國能源效率的空間差異性和收斂性研究》,《中國地質大學學報(社會科學版)》第 5 期。

[23] 張文彬、胡健、馬藝鳴,2020:《支撐力和壓力脫鉤視角下中國生態承載力評價》,《經濟地理》第 2期。

[24] Ang,B.W.,2004,Decomposition Analysis for Policy Making in Energy:which is the Preferred Method?,Energy Policy ,32:1131-1139.

[25] Ballon,P.,2013,The Selection of Functionings and Capabilities:A Survey of Empirical Studies,Working Papers Pmma.

[26] Costanza,R.,Hart,M., Posner, S.,and Talberth,J., 2009,Beyond GDP:The Need for New Measures of Progress,The Pardee Papers,4:1-37.

[27] Mlachila, M., Tapsoba,R., Tapsoba,S.J.A., 2017, A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal[J]. Social Indicators Research, 134(2):675-710.

[28] Nordhaus,W. D.,and James T.,1973,The Measurement of Economic and Social Performance,Studies in Income and Wealth,38:509-532.

[29] Sen,A.,1992,Inequality Reexamined,Oxford University Press,1992.

[30] Stiglitz,J., A. Sen,J P Fitoussi,2010,Mis-measuring Our Lives:Why the GDP Doesn’t Add Up,Sustainable Development and Enviornment,3:2-68.

High Quality Economic Development in China From the Perspective of Common Prosperity:

Index Measurement, Cross Regional Comparison and Structural Decomposition

Yuan Yi1 and Zhang Wenbin2

(1. School of Business, Xi'an University of Finance and Economics;2. School of Economics, Xi'an University of Finance and Economics)

Abstract:All-round human development and common prosperity are not only the focus of the CPC and the government work in the new era after the basic social contradictions have changed in China, but also the inherent requirement and ultimate goal of the high quality economic development in the country. Firstly, this paper combines the classical feasible capability theory and the practice of Five-point Strategy layout in China, and constructs a measurement index system of high quality economic development measurement index system that includes functions and capabilities. And secondly, this paper divides regions and dimensions to measure and analyze the level of high quality economic development. The results show that the high quality economic development level presents an ‘N’ type fluctuation. The fluctuation range of function level is small while the difference between regions is large, and the fluctuation range of capability level is large while the difference between regions is small. On the whole, the capability level is higher than function level. Then, the structural decomposition model is used to analyze and explore the driving effects of different factors on the high quality economic development level. The results show that the positive driving force of economic effects is the strongest while the negative driving force of social effects is the strongest.

Key Words:feasible capability; high quality economic development; structural decomposition;common prosperity

責任編輯 郝 偉