嗅溝血管周細胞瘤1例報告

王語柔,余洪遠,胡明斌,劉運煒,陳少卿

(南昌大學第一附屬醫院腫瘤科,南昌 330006)

血管周細胞瘤(HPC)又稱血管外皮細胞瘤,是一種罕見的軟組織腫瘤,來源于毛細血管壁外的周細胞,可發生于身體任何部位,最常見于肌肉骨骼系統,顱內較為罕見。HPC通常是良性的,生長緩慢,但顱內HPC的侵襲性強,復發率高,危害較大。HPC誤診率較高,診斷主要依賴于組織病理學檢查。南昌大學第一附屬醫院2019年2月21日收治1例起源于嗅溝的血管周細胞瘤,現結合相關文獻對其臨床資料進行回顧性分析,報告如下。

1 臨床資料

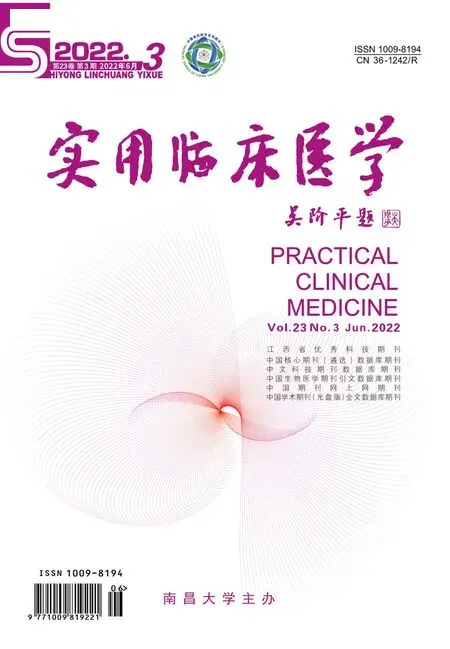

患者,女,29歲,2019年1月初出現雙眼視物模糊,偶有復視,偶伴頭痛,無眼痛,無眼球運動痛,遂至南昌大學第一附屬醫院就診。自訴既往體健,入院查體:意識清醒,生命體征平穩,心肺腹無明顯異常;專科檢查:神志清楚,對答切題,雙側瞳孔等大等圓直徑2.5 mm,對光反射靈敏,頸軟,四肢肌力正常,雙側視力粗測下降,生理反射明顯存在,病理反射未引出;輔助檢查:眼底照相檢查結果提示雙眼視乳頭水腫,右眼視盤盤周可見出血;磁共振(MRI)檢查:額部偏左側見一團塊狀異常信號影,大小約4.3 cm×4.2 cm,T1呈等低混雜信號影,T2呈稍高混雜信號影,與前顱窩底寬相連,臨近額葉腦實質呈受壓推擠改變,左額葉部分腦實質見長T2的水腫信號影,余腦實質未見明顯異常信號影,腦溝、腦裂未見明顯加深,雙側側腦室前角受壓移位,中線結構向右偏(圖1)。

A:額部偏左側見一團塊狀異常信號影,大小約4.3 cm×4.2 cm;B:異常信號與前顱窩底寬相連,臨近額葉腦實質呈受壓推擠改變。

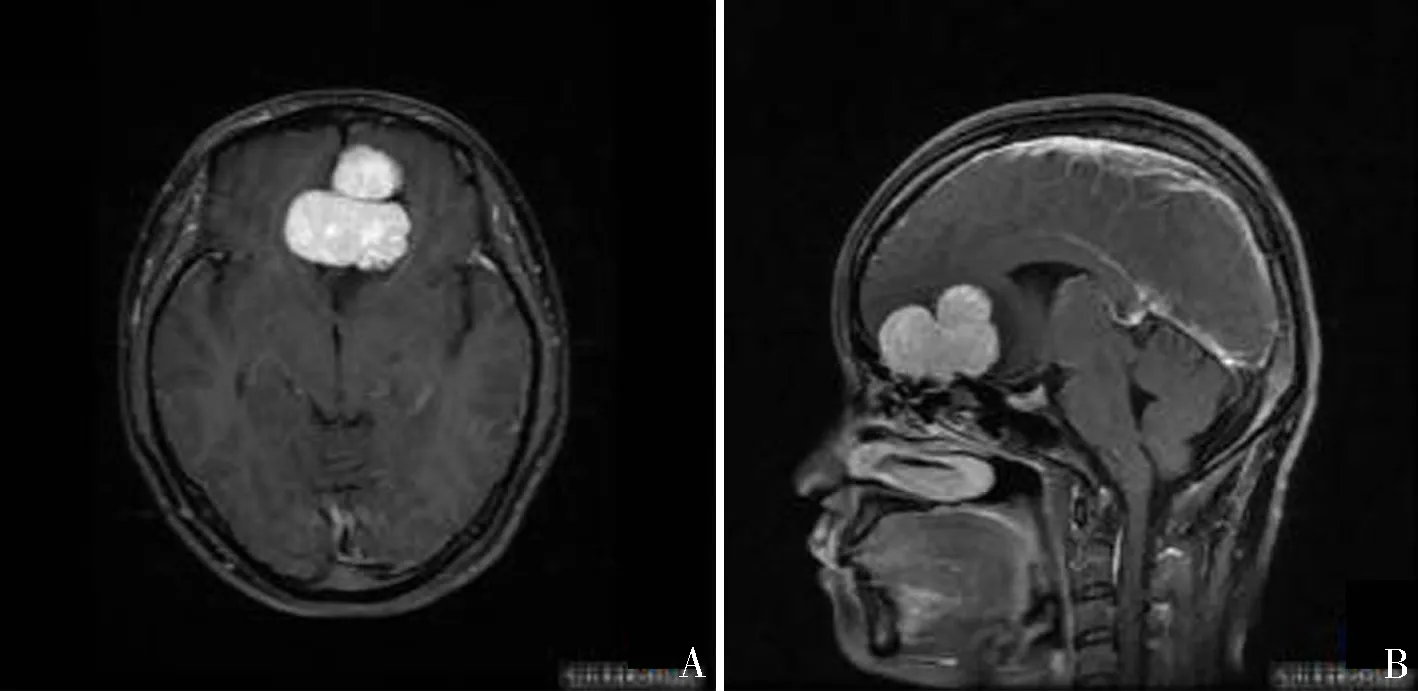

2019年2月23日患者在全身麻醉下行顱內腫瘤切除術,手術過程順利。術后患者突發神志昏迷,呼喚無反應,刺痛肢體無回縮,雙側瞳孔散大,直徑5 mm,對光反射消失。急查顱腦CT示:前額骨骨質不連續,呈術后改變,術區見部分空腔,見線狀高密度影及氣體影,術區周圍雙側額葉可見斑片狀稍低密度影,左側為著(圖2)。立即轉入NICU,予以氣管插管、加強脫水、營養神經、加強補液、抗感染等治療后,病情好轉。術后病理檢查:送檢灰白碎組織,大小6.0 cm×5.0 cm×2.5 cm,鏡下腫瘤細胞彌漫片狀分布,細胞豐富,部分區瘤細胞圍繞血管生長,細胞卵圓形,染色質細致,核分裂相偶見。免疫組化示:EMA(部分+);CD34(灶狀+);Calponin(-);Caldesmon(-);GFAP(-);S-100(-);CD56(-);MyoD1(-)。特殊染色示:Masson(紫紅色);VG(黃色)。病理診斷:嗅溝血管周細胞瘤,該腫瘤在WHO分級系統中為Ⅱ—Ⅲ級。

A:前額骨骨質不連續,呈術后改變,術區見部分空腔,見線狀高密度影及氣體影;B:術區周圍雙側額葉可見斑片狀稍低密度影,左側為著。

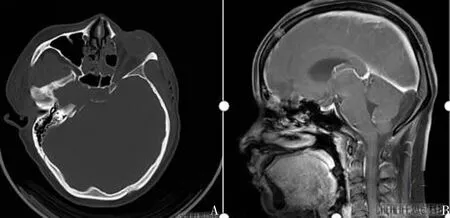

術后入腫瘤科行放療,放療總劑量為60 Gy,共30次,2 Gy·次-1,每周照射5次:放療3個月后病情穩定,復查CT示:雙側額葉見團片狀長T1長T2信號影,周圍見水腫信號,增強掃描病灶邊緣似見輕度強化(圖3),目前仍在進一步隨訪中。

A:雙側額葉見團片狀長T1長T2信號影,周圍見水腫信號;B:增強掃描病灶邊緣似見輕度強化。

2 討論

HPC來源于人體的血管周細胞,是一種由棱形細胞和圓形細胞構成的圍繞血管的惡性腫瘤[1]。此類腫瘤于1942年被首次報道,可發生在身體的任何部位,最常見于肌肉骨骼系統,占血管腫瘤的1%[2]。顱內HPC較罕見,在顱內腫瘤中占比<1%。周圍血管細胞瘤通常是良性的,生長緩慢。相比之下,顱內血管外皮細胞瘤的侵襲性強,復發率高。本病患者人群較為年輕,平均年齡43歲,男女比例為1.4∶1。HPC腫瘤一般為單發,局限,圓形或橢圓形的腫塊或結節,直徑1~20 cm,與硬腦脊膜相連,極少數發于脊髓[3-5]。從病理方面看,HPC起源自毛細血管和毛細血管后靜脈壁的Zimmerman周細胞,鏡下觀察可見典型的“鹿茸樣”血管間隙;免疫組織化學檢測可見波形蛋白的表達呈強陽性,CD34、CD99和Bcl-2也呈陽性表達,GFAP和S-100的表達均為陰性[6]。2007年,WHO將HPC定為腦膜間充質源性腫瘤,最常見的分類為Ⅱ級,侵襲性更強的變異體被定為Ⅲ級(間變性HPC)[7]。近年發現,HPCs和孤立性纖維瘤被發現在12q13位點反轉,使NAB2和STAT6基因融合,由此產生的STAT6的核表達現象可被免疫組織化學檢測到。雖然STAT6的核表達或NAB2-STAT6融合基因是推薦的HPC診斷依據,但是目前該病的臨床診斷仍主要依賴病理學檢查[8]。

顱內HPC是一種侵襲性較低但復發率高,且有遠處轉移傾向的惡性腫瘤[9],無特異性臨床癥狀,頭痛即為該病患者就診時的主訴癥狀[10]。其余常見癥狀有:癲癇、視物模糊、惡心、嘔吐、肢體活動下降等;也有少數患者有面部痙攣,耳鳴等癥狀[11]。根治性切除手術為該病首選的治療方式,放療、化療及新輔助放化療的治療結果似乎都不太理想,通常只作為術后的輔助治療方法。該病術后易復發,對于術后有殘余腫瘤組織或術后復發的患者,在病情允許的條件下可再次手術。無論手術范圍是否為全切,術后均應輔助放療。顱內HPC除原位復發外,還可發生顱外轉移(發生率20%),常見的顱外轉移部位為肺、肝臟和骨骼,心臟、胰腺和乳腺部位的轉移較為罕見;同時顱內HPC復發常伴隨顱外轉移[12-13]。對于有轉移的患者可考慮同時給予輔助化療或抗血管生成治療,常用的化療藥物有環磷酰胺、放線霉素、長春新堿、苯丁酸氮芥、阿霉素和氨甲蝶呤等。由于顱內血管外皮細胞瘤的侵襲性強,復發率高,治療結束后須長期隨訪[14-16]。

楊光之等[17]報道1例男性患者,40歲,頭痛3月余,加重2周伴左側肢體肌力下降。頭部MRI顯示右側顳葉占位性病變,T1WI等信號、T2WI混雜信號,增強掃描明顯強化。手術全切除腫瘤,術中可見腫瘤位于顱中窩,術后輔助放射治療,隨訪20個月,腫瘤未復發。葛鵬等[18]報道1例患者,女性,56歲,雙眼視物模糊2個月余,時有頭痛頭暈,行次全切腫瘤以減壓,切除腫瘤組織約5 cm×4 cm×4 cm,殘留海綿竇內、頸內動脈與視神經包繞的部分腫瘤。SCHIARITI等[3]認為術前給予放射治療可以減少腫瘤血供,從而使腫瘤切除更加簡單。本例患者因雙眼視物模糊入院,首發癥狀較為罕見。鑒于顱內HPC侵襲性較低但復發率高,且有遠處轉移傾向的特點,在手術治療后給予放療以求取得較好的預后效果。目前該患者尚未發現局部及遠處轉移,仍在進一步隨訪中。