河道區深基坑應用PC工法組合鋼管樁支護施工及應急加固處理技術

張文華 華錦耀

1. 寧波建工工程集團有限公司 浙江 寧波 315040;2. 浙江鴻晨建設有限公司 浙江 寧波 315032

隨著國家經濟建設的發展,軟土深基坑的支護新技術也隨之不斷被研發應用,PC工法組合鋼管樁就是近幾年應用的支護施工新技術之一。PC工法組合鋼管樁結合鋼管或型鋼支撐的支護技術,相比混凝土排樁結合混凝土支撐技術,沉樁與支撐安裝快,可以周轉式應用[1-2]。本文將PC工法組合鋼管樁支護技術應用于阻斷河道式深基坑(地下連通道)中,其創新點在于東西半幅式基坑先后分階段施工,并結合作業平臺進行沉樁、安裝鋼支撐與挖土以及回收等。對于河道區域的基坑支護,采用PC工法組合鋼管樁可兼作圍堰,具有施工效率高和經濟效益好的優點,且屬于綠色環保型支護技術。但當基坑支護設計施工存在缺陷時,也會報警甚至發生事故,下面結合具體的工程實例,說明該支護技術的應用及基坑應急加固處理。

1 工程概況和地質條件

浙江省寧波市五江口某深基坑項目,處于五江口流水的河道中。該深基坑為河道東、西側地下室2層的連通道,平面尺寸為76 m×22 m。連通道底板與東西側地下室底板持平,連通道頂板略低于東西側地下室的地下1層樓板,頂板以上作為河道的過水段,該深基坑底板墊層挖深8.40 m,承臺墊層挖深9.00~9.20 m。河道最深處深4.60 m。

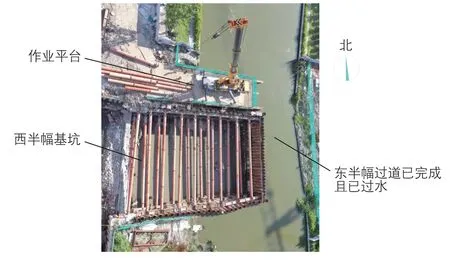

基坑支護分東、西兩半幅先后式施工,以利河道過水,平面布置如圖1所示。本工程深基坑涉及土層從上至下主要為雜填土、黏土、淤泥、淤泥質黏土以及淤泥質粉質黏土等。

圖1 基坑支護結構平面布置示意(東半幅作業平臺未畫出)

2 基坑支護結構簡述

2.1 支護結構概況

本基坑采用φ820 mm×14 mmPC工法組合鋼管樁結合2道φ609 mm×16 mm鋼管支撐,型鋼圍檁為雙拼H700 mm×300 mm×13 mm×24 mm,φ820 mm×14 mm鋼管樁長20~23 m,鋼管樁間隔式布置長12 m拉森鋼板樁,雙拼式型鋼圍檁(H鋼常用規格)有利于提高支護結構的整體剛度,且便于安拆。

東半幅基坑先行與東側大基坑同時施工,故支撐布置為2道對撐和角撐,西半幅基坑后施工,支撐布置為2道對撐。2道型鋼圍檁均支承于鋼管內側的鋼牛腿上,型鋼圍檁與鋼管樁之間空隙采用C20細石混凝土填塞,并間隔式焊接梯形鋼板連接圍檁與鋼管樁。

2.2 支護結構施工特點

首先,由于地下通道基坑位于流水的河道中,故分為兩半幅式先后施工,以便于流水。PC工法鋼管樁結合拉森鋼板樁既是基坑支護排樁,又是河道中的圍堰。其次,東半幅基坑先行與東側大基坑同步施工,無需挖土作業平臺,僅需設置沉樁和安裝支撐的坑邊作業平臺,安裝型鋼圍檁和鋼管支撐時,增設安裝附著于鋼管樁的臨時小平臺。西半幅基坑在西側大基坑和東半幅基坑完成后施工,需要單獨設置沉樁、安裝支撐及挖土的作業平臺。東西作業平臺均以PC工法鋼管作為立柱,立柱頂安裝縱橫型鋼梁及路基箱。西半幅過道基坑施工如圖2所示。

圖2 西半幅過道基坑施工現場

再次,東半幅地下通道結構施工完成后,立即拆除鋼支撐,拆除PC工法樁與鋼板樁及其作業平臺,僅保留東西半幅界面上的PC工法鋼管樁,使河水流通,再施工西半幅過道基坑。東西半幅基坑拆除第2道支撐前,做好底板四周的混凝土換撐帶,拆除第1道支撐前做好頂板四周的混凝土換撐梁,肥槽回填后拔除PC工法鋼管樁和鋼板樁。

3 施工工藝流程及施工工藝要點

3.1 施工工藝流程

以東半幅通道基坑施工流程為例,流程為:測量放線立圍護樁標志(陸岸上)→搭設作業平臺→施工PC工法組合鋼管樁至合攏→安裝第1道圍檁支撐→抽水→安裝第2道圍檁支撐→抽水見底→挖土→施工底板下加強的混凝土墊層→施工底板→施工換撐帶→拆除第2道圍檁支撐→繼續施工通道結構及頂板→施工換撐梁→拆除第1道圍檁支撐→肥槽回填→拔除拉森鋼板樁→拔除PC工法組合鋼管樁(保留界面上樁)→通水→拆除作業平臺→施工西半幅通道基坑。

3.2 施工工藝要點

3.2.1 基坑分兩半幅先后式施工

該五江口河道中流水無法阻隔斷流,故先施工東半幅基坑,待東半幅基坑施工且完成東半幅地下通道后,拆除該半幅圍護支撐,拔除PC工法鋼管樁,拆除作業平臺,僅保留東西半幅界面上的PC工法組合鋼管樁,在河道通水及西側大地下室基坑施工后,再施工西半幅基坑。

3.2.2 東、西半幅基坑作業平臺施工

作業平臺搭設于河道中,采用φ630 mm×14 mm鋼管樁作為立柱,鋼管樁間距縱向5 m、橫向6 m,樁端均進入硬土層。鋼管樁頂通過節點平板擱置縱橫向型鋼梁H700 mm×300 mm×13 mm×24 mm,型鋼梁頂連續式鋪設路基箱,鋼管樁之間再用型鋼連接為豎向剪刀撐。作業平臺由陸域向河道中漸進式施工,拆除時則按相反施工次序。

3.2.3 PC工法鋼管樁沉樁施工

PC工法鋼管樁采用φ820 mm×14 mm和拉森Ⅳ型鋼板樁間隔式布置,樁之間企口相互咬接,鋼管樁長度東半幅為20~21 m,西半幅為22~23 m,鋼板樁長12 m,均由陸域向河道中漸進式施工。西半幅基坑圍護樁施工中,采用異形(非標準寬度)拉森鋼板樁與界面上PC工法鋼管樁合攏咬接。測量員站于陸域指揮沉樁的定位與垂直度控制。

3.2.4 型鋼圍檁和鋼管支撐安裝

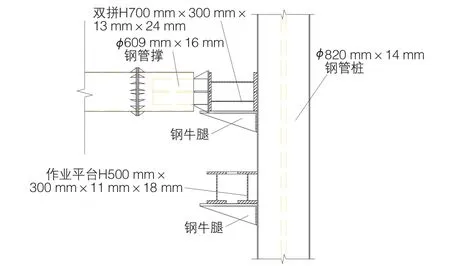

型鋼圍檁為雙拼H700 mm×300 mm×13 mm×24 mm,鋼管支撐為φ609 mm×16 mm。安裝時先在φ820 mm×14 mm鋼管樁內側搭設臨時作業小平臺,如圖3所示。

圖3 臨時作業小平臺剖面示意

坑外作業平臺上采用吊機由上而下分道安裝型鋼圍檁和鋼管支撐,并在一端活絡頭處用千斤頂張緊。安裝第1道支撐前抽水一半,安裝第2道支撐前再抽干水并挖土至鋼管支撐底。型鋼圍檁與鋼管樁之間空隙除用梯形立式鋼板焊接連接外,再灌C20細石混凝土密實。

3.2.5 基坑挖土

基坑挖土應與支護設計工況一致,遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”及“分區、分層、對稱、平衡、限時”的原則。

東半幅基坑隨同東側大地下室基坑同步分層開挖,向東出土,挖土順利未見異常。西半幅基坑挖土時,長臂挖機站在北側作業平臺上結合坑內小挖機駁運式挖土,由于未能遵循上述原則,而是自南而北臺階接力式挖土,造成支撐力嚴重不平衡,導致基坑監測報警。

4 基坑報警概況及加固處理

4.1 基坑報警概況

東半幅基坑挖土與東側地下室基坑同步施工,即分層挖土由西向東,遵循分層、分塊、對稱、平衡、限時的原則,支撐力平衡,符合基坑支護設計的工況要求,施工順利,基坑各項監測值未出現報警。

西半幅基坑施工沉樁和安裝支撐及挖土的作業平臺位于北側,長臂反鏟挖機站立于作業平臺上,結合坑內小挖機駁運。由于第2道支撐下挖土時采用自南而北臺階接力式開挖,即南側已挖至坑底,而北側仍有約3.5 m厚土方,支撐力嚴重不平衡,導致支護結構向北傾斜位移,南側PC工法鋼管樁下部踢腳位移嚴重,鋼管樁頂部外傾呈喇叭形脫開圍檁,拉斷梯形連接板的焊縫,鋼管樁與第2道支撐連接處變形為橢圓,發出變形焊縫斷裂的響聲,并往坑內漏水。基坑各項監測最大值如表1所示。

表1 基坑監測值

4.2 應急措施與加固處理

4.2.1 應急措施

基坑險情發生后,立即采取應急措施如下:

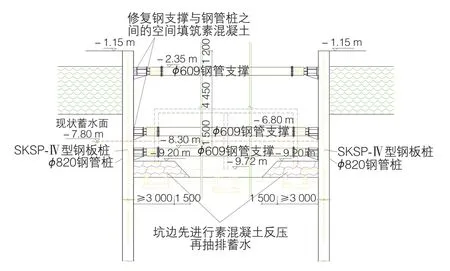

首先,往西半幅過道基坑中灌水至第2道支撐底,使之平衡部分土水側壓力。

其次,沿基坑圍護樁內側泵送水下澆筑C15級素混凝土至標高-9.20 m,并由潛水員指揮澆筑,使水下混凝土基本澆筑成如圖4所示的形狀,即反壓混凝土緊貼PC工法鋼管樁且頂面寬度不小于3 m,共計水下澆筑素混凝土約600 m3。在圍護樁漏水處外側,由潛水員鋪設緊貼的塑料薄膜止水。應急措施施工到位后,監測到圍護樁位移與支撐軸力基本趨于穩定。

圖4 基坑應急加固剖面示意

4.2.2 加固處理

首先,修復頂道型鋼圍檁和PC工法樁之間梯形鋼板的焊縫,并將間隙填筑素混凝土密實。將坑內積水排出,使坑內水位降至標高-9.20 m處,再在鋼管樁的第2道鋼支撐下方增加1道型鋼圍檁和φ609 mm×16 mm鋼管支撐。最后,抽干積水,間隔跳式鑿除應急的坑邊混凝土及分段挖土至坑底設計標高,澆筑C30級坑底300 mm厚混凝土墊層。

5 結語

河道中狹窄形軟土深基坑應用PC工法組合鋼管樁支護施工的關鍵技術為:一是分兩半幅先后式施工,以利河道流水,掌握河道中施工的特點;二是基坑挖土必須水平分層盆式開挖,禁止臺階接力式挖土,嚴格執行分層、對稱、平衡、限時的原則,以利支撐力平衡控制變形;三是作業平臺應因地制宜搭設穩固,立柱間豎向用型鋼剪刀撐連接;四是第1道圍檁支撐宜采用混凝土結構,以應對頂道支撐出現受拉狀態的可能;五是基坑發生險情報警后,立即灌水和水下疊砂包,采用水下澆筑低強度等級的素混凝土更快速有效。

本地下通道深基坑工程最終完成施工,與先作東、西半幅式圍堰,再施工鉆孔灌注樁支護結構相比,本施工技術(指未出現報警及加固處理)具有較大的社會效益與經濟效益,可供類似基坑工程參考。