城鎮黑臭淤泥GT管袋治理

孟 佳 李 銳 劉 雨 鄒同陽 張 超 童思喆

中建五局第三建設有限公司 湖南 長沙 410004

1 城鎮黑臭淤泥治理施工技術研究現狀

1.1 研究背景

城鎮水體是城市生態系統的重要組成部分,具有水體循環、水土保持、水質涵養、調節溫濕度、改善城市氣候等多種功能。但是當前在我國一些地區,水環境質量差、水生態受損重、環境隱患多等問題突出,影響和損害了群眾健康,不利于經濟社會持續發展。

黑臭水體是水體污染的一種極端現象,它的出現不僅造成生態破壞,嚴重影響居民的生活及身心健康,同時還嚴重影響城市的良好發展。我國城鎮黑臭水體的綜合治理已經刻不容緩。

國務院于2015年4月正式發布的《水污染防治行動計劃》明確提出:到2020年,地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內;到2030年,全國城市建成區黑臭水體總體得到消除。由此可見城市黑臭水體治理的緊迫性和艱巨性。

1.2 研究現狀

目前,國內外針對城鎮河道的黑臭水體治理均遵循“控源—凈化—修復”的思路。傳統河道清淤治理工藝主要為生態疏浚技術[1]、截污納管技術[2]、曝氣增氧技術[3]、微生物技術[4]、生物膜技術[5]等。

在大量工程實踐過程中,發現以上工藝的現場處理較為復雜,存在破壞水體原有生態、產生二次污染、容易造成工期和成本浪費等現象。

2 城鎮黑臭淤泥GT管袋治理施工技術研究分析

2.1 城鎮黑臭淤泥GT管袋治理施工技術分析

城鎮河道黑臭淤泥GT管袋治理技術是根據目前傳統河道清淤治理工藝,結合GT土工管袋新工藝的實用性和便捷性,進行大力開發和創新的新型河道黑臭淤泥處理技術。本技術主要包括排干清淤、淤泥抽排、淤泥加藥降解、淤泥脫水固化和管袋覆土堆存這5個步驟。

GT管袋治理技術集清淤抽排、淤泥加藥降解、淤泥管袋脫水固化處理于一體,與傳統工藝相比較,其處理性能更穩定、工藝更簡單、效果更優越,且總投入及處理成本更具競爭力。

2.2 城鎮黑臭淤泥GT管袋治理施工技術原理

城鎮河道黑臭淤泥治理技術是在河道疏干后,淤泥經水力沖淤后成為淤泥漿,在管道中經水力作用與藥劑攪拌充分后,進入管袋中脫水,過程中添加特有的固化劑、穩定化藥劑,對淤泥進行改性,使淤泥的物理性質、化學性質趨于穩定。

GT管袋中的淤泥固結以后,對管袋進行覆土綠化,實現了淤泥的原位處理、安全環保堆存,同時也創造出生態綠地。

2.3 城鎮黑臭淤泥GT管袋治理施工技術流程及操作要點

2.3.1 施工工藝流程

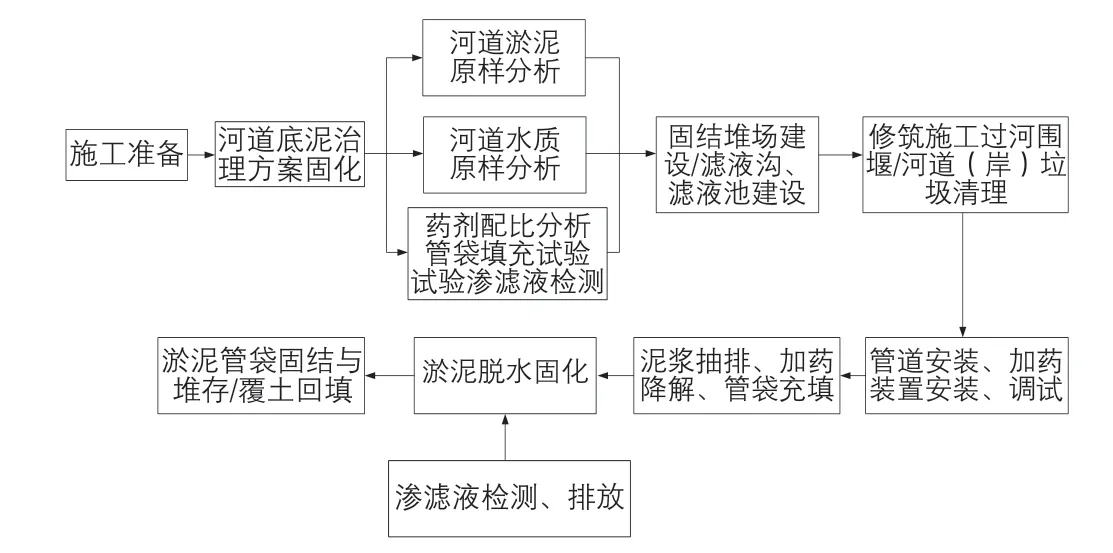

城鎮河道黑臭淤泥GT管袋治理工藝流程如圖1所示。

圖1 城鎮河道黑臭淤泥GT管袋治理施工工藝流程

2.3.2 主要工藝操作要點

1)河道淤泥原樣分析。對河道不同點位原始淤泥進行檢測,分析污染成分、污染源及污染方式。

2)河道水質原樣分析。對河道不同點位原始水質進行檢測,分析污染成分、污染源及污染方式。

3)藥劑配比分析/淤泥填充試驗/試驗滲濾液檢測。

① 藥劑配比分析。通過試驗,觀測淤泥和水質在不同藥劑、添加量下的淤泥絮團大小、破碎程度、沉淀速度和水樣清澈度,確定淤泥適用藥劑及淤泥藥劑的添加量。藥劑分為調節劑、絮凝劑這2種。調節劑的主要作用是除掉泥漿中的有害礦物質,使淤泥得以凈化,實現淤泥的重復利用(可用作種植土)。結合項目特點,通過試驗得到調節劑及絮凝劑配合比如下。調節劑:聚合氯化鋁兌水溶解成質量分數為15%的溶液,配合比為溶液∶泥漿(含水80%,質量分數,下同)=1∶50(體積比);除磷劑兌水溶解成質量分數為20%的溶液,配合比為溶液∶泥漿=1∶12.5(體積比);COD(化學需氧量)降解劑直接投加到泥漿處理池中,每立方米泥漿加入100 g;硫酸亞鐵兌水溶解成質量分數為30%的溶液,配合比為溶液∶泥漿(含水80%)=1∶50(體積比)。絮凝劑:聚丙烯酰胺陽離子河道水按質量分數6‰進行溶解,配合比為溶液∶泥漿=1∶5(體積比)。PC助凝劑用河道水按質量分數10%進行溶解,配合比為溶液∶泥漿=1∶12.5(體積比)。

② 淤泥填充試驗。管袋充填試驗目的,是觀察絮凝沉淀后的淤泥在充填過程中的脫水固化情況。根據前期現場試驗,1號取樣點淤泥、2號取樣點淤泥、3號取樣點淤泥性狀相同,適用的藥劑相同,1號、2號、3號取樣點采取合并取樣,進行了管袋充填試驗。根據前期現場試驗結果,水下方淤泥含水率約為85%,預計脫水固化的變化情況為:經試驗,10 d后管袋的淤泥固化后的含水率為80%左右,15 d后,含水率為75%左右。據管袋填充試驗結果,淤泥固結GT管袋選用高韌聚丙烯GT管袋,管袋基本材質要求等效孔徑0.5 mm,滲透率25 L/(m3·s);CBR頂破強度10 kN。

③ 試驗滲濾液檢測。經檢測,濾液COD為107 mg/L,總磷為2.69 mg/L,總氮為22 mg/L,BOD(生化需氧量)為40 mg/L,符合GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中的三級標準以及GB/T 31962—2015《污水排入城鎮下水道水質標準》規定的A級規定,可排入市政污水管網。

4)固結堆場建設/濾液溝、濾液池建設。堆場主要用于置放淤泥固結管袋進行脫水,并對滲出污水進行收集、導排,防止造成二次污染。堆場周圍設有環形的集水溝,淤泥固結管袋濾出的水通過集水溝匯集后進入濾液收集池。為避免淤泥固結管袋滲濾液滲入地下或對周邊土壤造成二次污染,堆場地基表層需進行防滲處理。防滲系統構造由上至下為:管袋→厚200 mm的碎石濾水層→600 g/m2無紡土工織物→厚1.5 mm的HDPE防滲膜→地基。

5)修筑施工過河圍堰/河道(岸)垃圾清理。

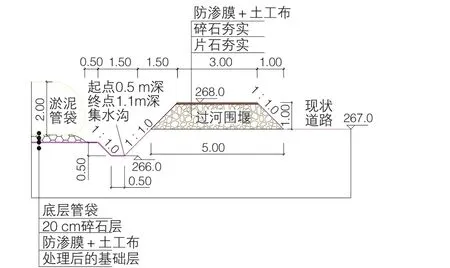

① 修筑施工過河圍堰。根據施工方案中對河道分段施工劃分的順序,一次修筑施工攔河圍堰(圖2)。圍堰修筑完成后,對分段范圍內的河道河水進行導流、抽排。

圖2 攔河圍堰斷面示意(單位:m)

② 河道(岸)垃圾清理。河道排干后,通過機械輔以人工的方式,將河道中的白色垃圾、孤石、樹枝、動物尸體等異物清理干凈。

6)管道安裝、加藥裝置安裝、調試。為保證河道淤泥漿抽排的連續作業,研發一種浮動式水泵工作平臺,在施工前對浮動式水泵工作平臺進行架設,使平臺處于河道低洼處,采用DN100的PE淤泥漿輸送管連接浮動式水泵工作平臺中的泥漿泵(泥漿泵的流量為120 m3/h),在PE淤泥漿輸送管靠末端部位,增設三通和防逆流閥,與加藥裝置三通相連,PE淤泥漿輸送管末連接GT淤泥管袋。在泥漿泵前設置500 mm×500 mm方形鍍鋅格柵(孔隙大小50 mm×50 mm),去除泥漿中的碎石、砌塊、樹枝等異物。調節劑與絮凝劑藥水溶藥罐共計設置3臺,大小均為8 m3。每個罐體頂部均設1臺不銹鋼雙層攪拌器。

藥劑溶解后,由機械隔膜加藥泵輸送至加藥混合管道,注入事先在堆場鋪設好的管袋內。產生的濾液排入回水池,被用于水力清淤。

7)泥漿抽排、加藥降解、管袋充填。

① 泥漿抽排。清水泵啟動后,河水通過高壓水袋、水槍形成高壓力,沖擊河床的淤泥,使淤泥呈懸浮狀流入集水坑,通過浮動式水泵工作平臺連接的PE淤泥漿輸送管進入GT管袋中,過程中藥水通過加藥裝置,采用管道注射投加的方式,向淤泥漿輸送管道中添加藥劑,注入事先在堆場鋪設好的管袋內。

② 加藥降解。添加絮凝固化藥劑在城鎮黑臭淤泥GT管袋治理施工技術中是一個必要措施,不僅可以使固液快速分離,加速固體沉淀和液體濾出,還能使淤泥的性狀固化穩定。淤泥需要先制備較高含水率的淤泥漿才適合投加藥劑,然后進行管袋的充填脫水作業。淤泥加藥過程:通過一體化加藥設備,采用管道注射投加方式,向淤泥漿輸送管道中添加藥劑。加藥用的清水來自附近市政管道,用水量為5~10 m3/h。藥劑采用陽離子絮凝劑,藥劑根據淤泥性質不同確定相應的投加量。

③ 管袋充填。抽排的淤泥漿通過明敷泥漿輸送管道,中途經過加藥裝置添加藥物,再輸送至GT管袋固結堆場填充,泥漿輸送管可根據現場情況調整走向,施工完可以回收利用。管袋分層充填,每次充填至管袋無法再充入泥漿后停止,脫水2 d后再次充填,每個管袋共計充填3次。

8)淤泥脫水固化。淤泥固結管袋在脫水過程中,細小的淤泥會因為黏性逐漸附著在管袋的內表面,該層附著物的存在雖然能夠進一步降低出水中的懸浮物,但也會降低排水速度。所以需要工人每隔一定時間對管袋進行拍擊或者刷洗管袋表面,提高出水速度。脫水過程中有大量滲濾液產生,滲濾液經過碎石層和濾液收集溝,進入濾液收集池,經過檢測、沉淀,合格后排入就近市政污水管網中。

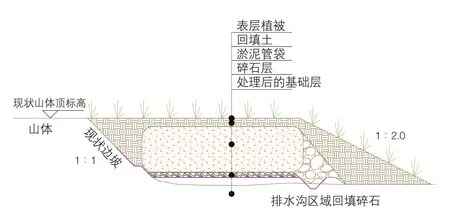

9)淤泥管袋固結與堆存/覆土回填。經過一段時間的沉淀和排水,超過99%的固體顆粒將被存留在管袋中逐漸固結,整個管袋構成了一個巨大的固體膠囊。待GT淤泥管袋高度穩定不再變化時,對管袋中的淤泥進行取樣送檢,檢測淤泥含水率低于75%,并無二次污染的情況下,可利用管袋堆存場地基建時挖掘出的土方進行覆土(圖3)。為避免管袋堆場后期沉降,覆土回填后的管袋上不可承重,不可種植根系發達苗木,建議種植中小型灌木或地被進行美化處理。

圖3 覆土回填斷面示意

2.4 效益分析

與傳統城鎮河道黑臭淤泥處理方式相比,本方法減少了大量的機械開挖和外運處理,實現了淤泥的綠色無害化原位處理。以處置100 m3淤泥為標準,傳統工藝施工成本為5 750元,采用本工藝施工成本為2 594元,節余成本為3 156元,平均每立方米淤泥降低成本31.56元。

3 結語

本文通過工程實例,研究分析城鎮河道黑臭水體處理技術,創造性地提出城鎮河道黑臭水體GT管袋治理施工工藝。該工藝具有以下幾方面的優勢:

1)安全環保:在河道疏干后,用高壓水槍沖擊淤泥使其成為淤泥漿后抽排進GT管袋內,加入配比藥劑,使其固化、堆存,既實現了淤泥的安全環保堆存,又創造出生態和諧綠地。

2)泛用性:適用于城鎮各類河道黑臭淤泥治理工程。

3)提質增效:工程處理靈活,無需脫水機械設備投入,無需移動,實現了淤泥無害化原位處理,避免了淤泥處理的二次污染,降低了施工成本,提高了施工工效,實現了綠色環保施工,具有先進性、適用性、經濟性,適用于各種污染環境、各種社會環境下的河道黑臭淤泥治理。

河道黑臭水體治理是城鎮地區一個常見且棘手的問題,由于各城市黑臭水體的復雜性、不確定性,導致采用本文所述方法治理時出現治理質量不確定的情況,因此還需要在以后工作中進行分析、總結、優化、實踐,最終求得解決之法。