硯臺

檀曉宇

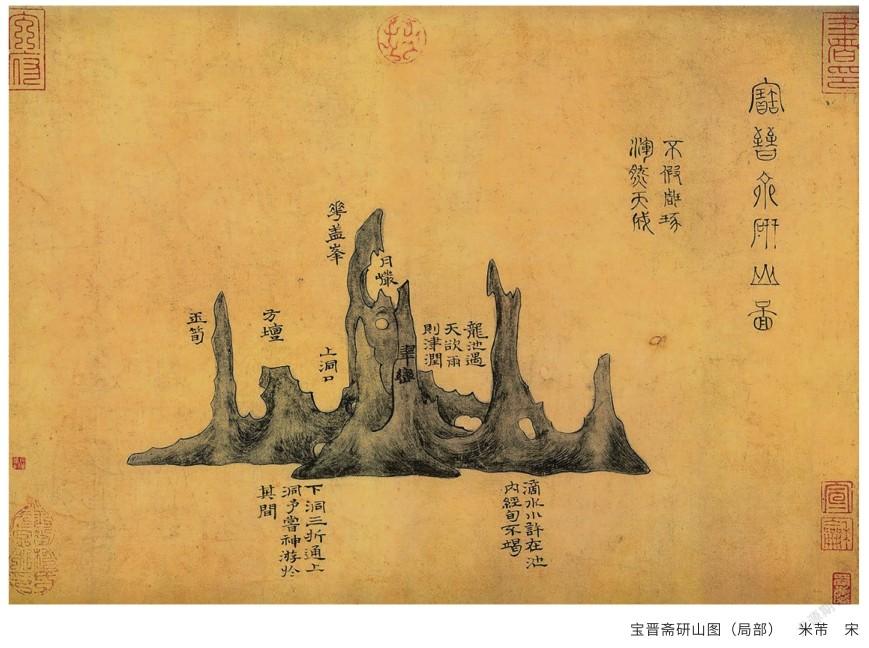

宋朝有位個性怪異、舉止癲狂的書法家米芾。他曾與一塊石頭共眠三日。這到底是塊什么樣的石頭呢?據說米芾得到了一塊靈璧石。靈璧石在當時可是貢品,石質細膩溫潤。這塊石頭呈現山的形狀,不假雕琢,渾然天成。天然聳起的峰巒參差錯落,每一座峰巒都有自己的名字。硯山中間有水槽,可以用來儲墨。滴少許的水在池內,經過十天也不會干澀。遇到天氣快要下雨的時候,硯山就會變得很濕潤。米芾對此石愛不釋手,便留下了《研山銘》。

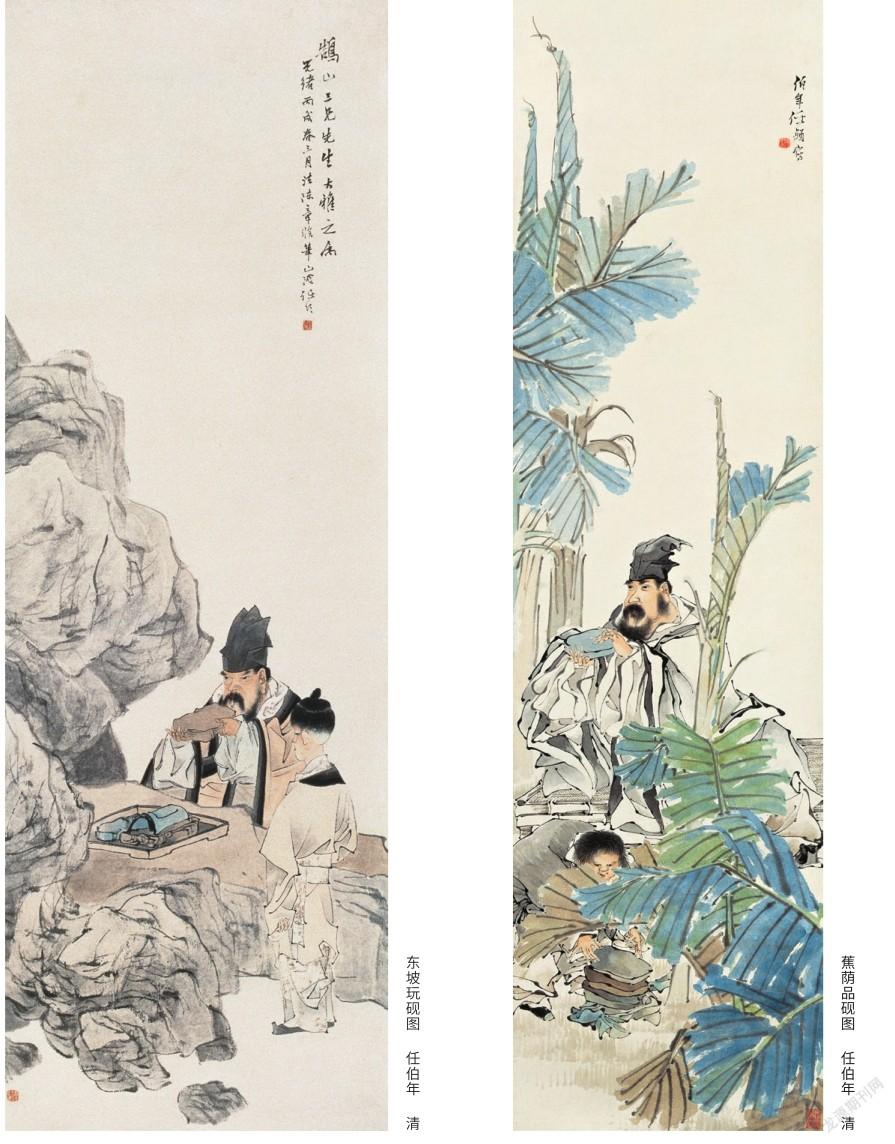

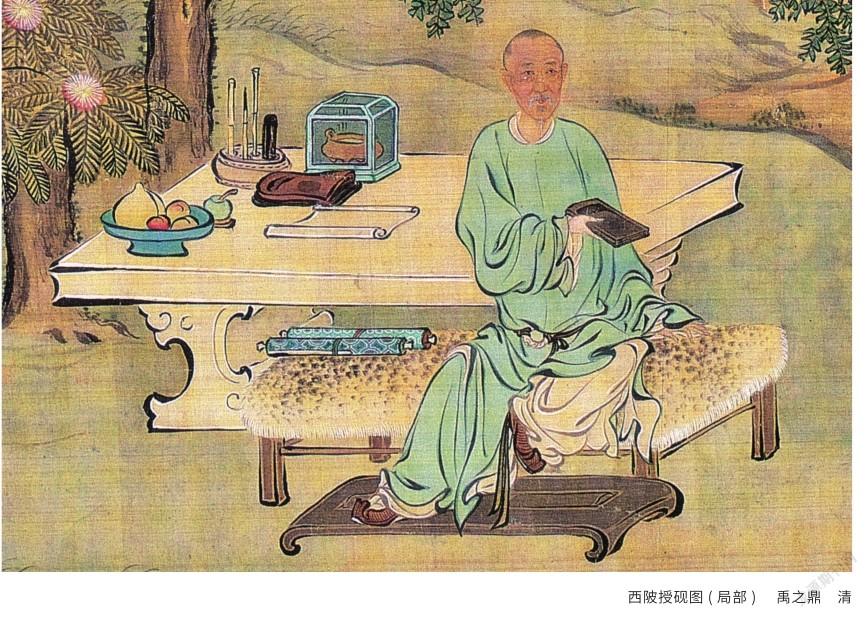

文人都癡迷于一方好硯,往往視它們為珍寶。好的硯臺對書法藝術十分重要,它陪伴文人度過一生中的絕大部分時光。

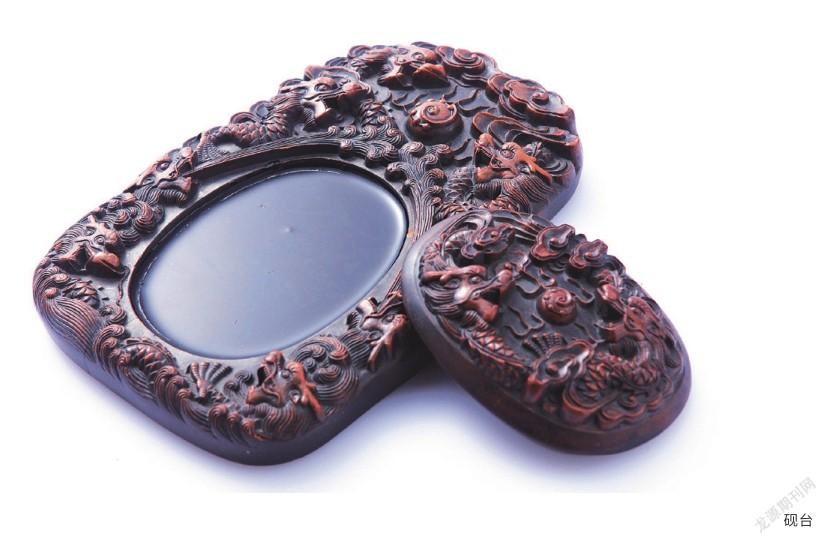

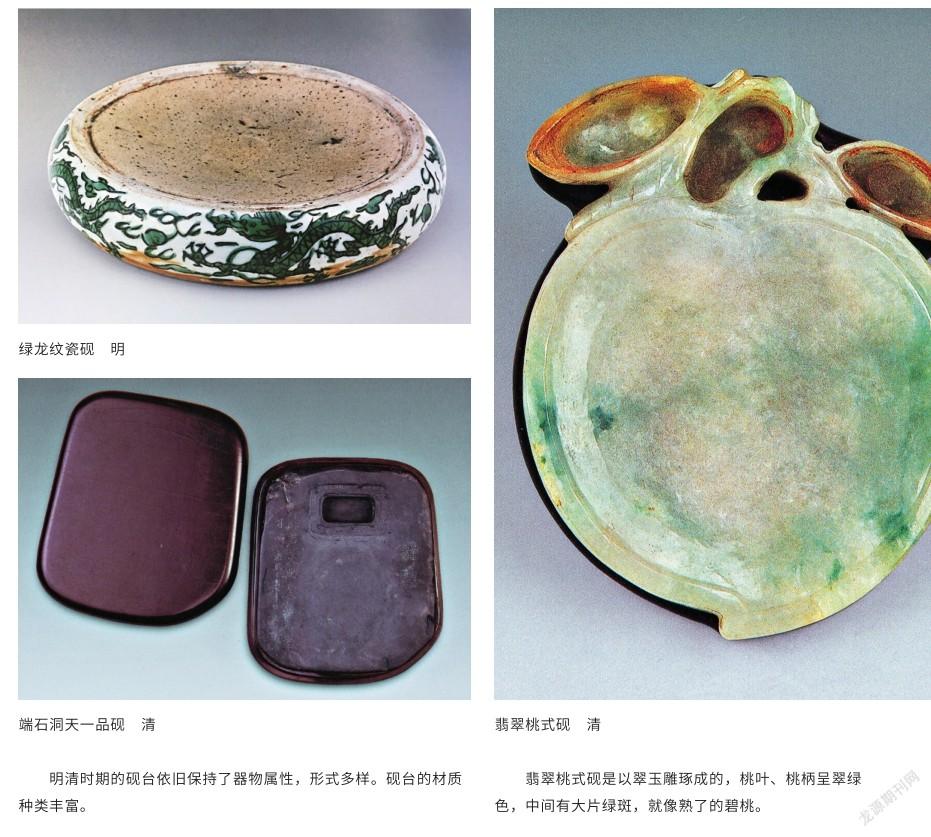

相較于文房四寶的筆和墨,硯臺的使用年限最長。它質地堅硬,造型優美,可以傳世百年。要想把一方不起眼的石頭雕琢成有美感的硯臺,全靠雕刻家的構思和一雙巧手。文人對硯的材質、顏色、紋理等非常有講究。他們甚至還會參與制硯,在硯臺上融入書法、繪畫、詩詞等藝術。想要制作一方好硯,首先是選石。匠人會根據石頭的材質、體積、硬度來選擇,然后再進行打磨、設計和雕刻。通常在拿到一塊石頭時,匠人已經根據這塊石頭的形狀發揮了想象。雕刻的題材很廣,山川日月、動物花鳥、龍鳳走獸等都是可以選取的對象。匠人們用奔放剛勁或細膩含蓄的刀法在石頭上一點一點地雕琢,每面對一塊新的石頭就是進行一次藝術創作。雕刻完成的硯臺又有了嶄新的生命,有了新的藝術價值。硯臺成形之后的關鍵還在于磨光,讓硯臺變得平整光潔。最后上蠟,讓硯臺的立體感凸顯出來,一方硯臺才算是完成了。

一方好硯只有與筆、墨相互作用才能夠發揮出它的功效。好的硯石發墨快。當墨錠在硯臺上繞圈研磨,加入水調和,墨錠與石面接觸的過程不滑,水分蒸發得比較慢,研磨出的墨汁發光,如油如漆。在宣紙上書寫時,發墨好的墨汁不易洇開,使用淡墨時會更細膩、清透。如今不少人都會選擇瓶裝墨,它確實便捷而且容易攜帶。研出來的墨與瓶裝墨使用起來最大的區別在于墨色的層次變化。瓶裝墨體現在作品上時間長了容易發灰,而研出來的墨,墨色若干年后依舊又亮又黑。墨汁的發明確實使人們省去了研墨的時間,方便又快捷,但少了研墨的時光,也就少了靜坐凝思醞釀的過程。作家海明威在寫作之前會凝視著爐火不停地剝橘子。你說這是在浪費時間嗎?但正是這剝橘子的過程,剝去了周圍環境的干擾,讓自己的內心安靜下來。唯有內心變得純粹真誠,才會創作出觸動心靈的作品。

文人賞硯不僅在于硯臺的樣式、材質,還在于硯臺上的銘文。有的會在硯臺的側面刻上歷史人文故事。父親也會送給孩子一方硯臺,在上面刻上特別的詞句。這塊硯臺一直伴隨孩子的成長,成為父子之情的見證。當在器物上刻上銘文,人與物之間便有了交流,人的審美和狀態也融入進去。賞硯已是一種情感寄托和審美活動,展現出人們對精神生活的追求。

每一方硯臺的制成都要經過十幾道工序,這其中少不了制硯工人和雕刻家的精心構思和雕磨。他們將古老的制硯技藝傳承下來,為石頭賦予了新的生命。文人將文學、歷史、雕刻、繪畫濃縮于一方奇石。硯承載著中華民族的傳統文化,也體現著精益求精的工匠精神。

(本文改編自《美育》四年級上冊)