改良會陰縫合術對產婦產后影響的臨床研究*

陳艷梅,張 哲,謝 琴

(深圳市羅湖區婦幼保健院產后康復科,廣東 深圳 518000)

產婦在生產時,醫生會根據其具體的妊娠狀態、產婦自身的機體狀態等,為其選擇適當的生產方式,如剖宮產、陰道分娩等,但一般情況下陰道分娩多為首選分娩方式,然而隨著胎兒自產道的娩出,產婦多會出現軟產道撕裂等癥狀,會影響其母嬰結局及產婦的生產狀態,因此,醫生會在此過程中對產婦行會陰側切術,以減少產婦會陰受損程度[1-2]。而待產婦成功娩出胎兒后還需對其創傷處進行縫合治療。為進一步探究改良會陰縫合術的實際應用情況,本研究主要分析該術對產婦產后疼痛、盆底肌功能及性功能的影響,具體如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 選擇2018年12月至2020年12月本院收治的100例產婦作為研究對象,且均為陰道分娩。按產婦住院號尾數的奇偶數分為兩組:觀察組50例,年齡21~44歲,平均(30.34±2.74)歲,孕周37~41周,平均(39.32±0.43)周;對照組50例,年齡22~44歲,平均(30.44±2.77)歲,孕周37~42周,平均(39.36±0.44)周。兩組產婦年齡、孕周等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.1.2納入標準 (1)符合《實用婦產科手冊》中診斷標準[3],本研究中所有研究對象均確診為臨床產婦;(2)研究選擇的所有產婦及其家屬均自愿簽字同意,并經由醫院醫學倫理委員會同意;(3)本研究中所有產婦孕周均在37~42周。

1.1.3排除標準 (1)產婦有妊娠糖尿病等嚴重并發癥、合并癥;(2)產婦頭盆不稱;(3)非陰道分娩者;(4)胎膜早破者;(5)產婦合并有陰道炎等病癥;(6)產婦合并有全身感染性疾病;(7)產婦有精神障礙或意識障礙。

1.2方法

1.2.1治療方法

1.2.1.1會陰側切術 待胎兒胎頭快露出陰道口時,醫生需快速判斷產婦后續的生產情況,即胎兒的娩出是否會致產婦出現嚴重會陰撕裂癥狀,若會對產婦會陰造成較大損傷,則醫生需及時行會陰側切治療。產婦取膀胱截石位,行雙側陰部神經阻滯麻醉(使用20 mL注射器抽取2%利多卡因10 mL+0.9%氯化鈉溶液10 mL,于左側坐骨結節和肛門連接線中點處進針,在陰道內手指引導下,穿刺至左坐骨棘內側,回抽無血注入10 mL麻醉藥物,右側采取同樣步驟實施),再在產婦宮縮、有鎮痛感時,將食指、中指置入產婦陰道內,并用手指將左側陰道壁支撐起來,后自會陰中線向左側45°處進行切剪,用會陰側切剪切開會陰。若在切剪過程中,出現會陰高度膨隆,則需改變切剪角度,將其調整為60°~70°,以避免切剪過程中對產婦直腸造成損傷,直至切剪4~5 cm時,可停止切剪,并進行壓迫止血,以控制患者術中出血量。

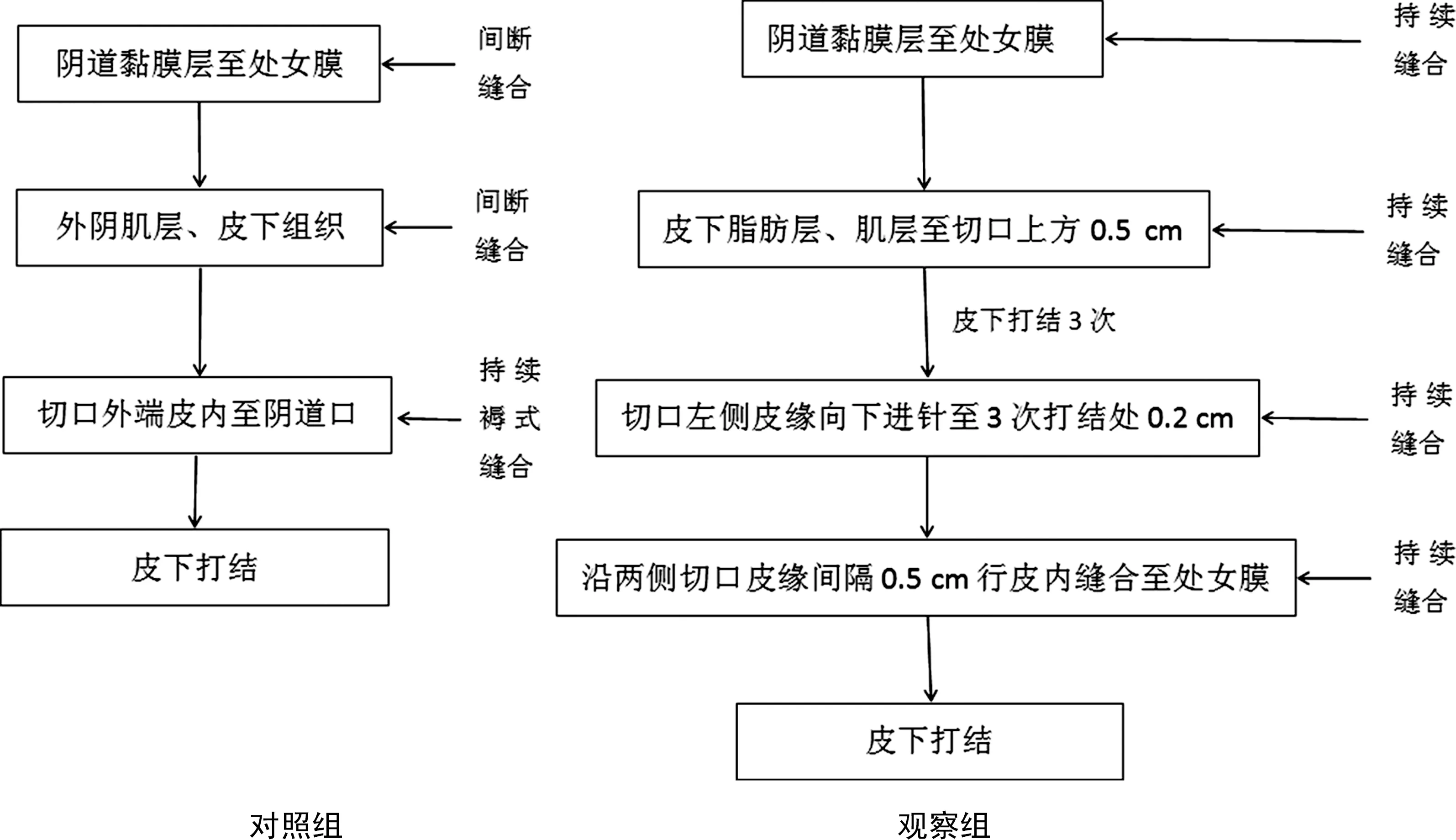

1.2.1.2會陰縫合 對照組:均實施傳統縫合術治療。行間斷性分層縫合治療,用2/0鉻制腸線在陰道黏膜下組織部位進行縫合,并間斷性地對肌肉和皮下組織、皮膚進行縫合,針距在0.5 cm左右,后自切口外端皮內開始持續褥式縫合,至陰道口,最后1針皮下打結。觀察組:均實施改良會陰縫合術治療。在對照組基礎上,進行部分縫合方式的改良,即用2/0吸收性縫合線,先對黏膜下組織進行縫合,自切口上方0.5 cm處持續縫合至處女膜環處,無須打結。然后收緊縫合線,持續性地縫合肌肉、皮下組織,至切口上方0.5 cm左右,后收緊縫線,皮下打結3次,以關閉無效腔,達到止血的治療目的。若切口比較深、大,則可在肌肉層縫合完畢后,加縫皮下脂肪,并經皮內縫合。最后準備埋線,沿切口左側皮緣向下進針,距3次打結處0.2 cm左右出針,與左側一致,用同樣針距,沿切口右側皮緣向下進針縫合,同樣距3次打結處0.2 cm左右出針,縫合后兩側形成“U”形。0.5 cm針距沿兩側切口皮緣進行連續皮內縫合,至處女膜環處下打結,將線頭埋在皮內即可。兩組具體操作流程見圖1。兩組研究對象均未采用鎮痛分娩和產后鎮痛。

圖1 兩組會陰縫合術操作流程圖

1.2.2觀察指標

1.2.2.1性功能 統計分析兩組產婦產后各階段的性功能評分。產婦在無避孕條件下,利用女性性功能指數調查量表(FSFI)對其性欲程度、陰道潤滑情況、性喚起、性高潮情況、性滿意度、性交疼痛情況這六方面進行評估,并統計在產后2、4個月兩階段產婦的性功能恢復情況。這幾項指標總分分別計15、15、20、20、20、20分,此調查量表共計110分,分數越高,表明產婦性功能改善情況越佳。

1.2.2.2盆底肌功能 對兩組產婦產后2個月的盆底肌功能進行統計分析。利用會陰肌力測定分級法(GRRUG)對產婦進行產后2個月的盆底肌功能恢復情況評估,此分級方式共分為Ⅰ~Ⅴ級,其中Ⅰ級是肌力只能持續1 s,Ⅱ級是肌力能持續2 s,Ⅲ級是肌力能持續3 s,Ⅳ級是肌力能持續4 s,Ⅴ級是肌力能持續5 s;Ⅰ~Ⅲ級是肌力異常,Ⅳ~Ⅴ級是肌力正常,則正常率=(Ⅳ級例數+Ⅴ級例數)/總例數×100%。

1.2.2.3疼痛 對兩組產婦產后2、24 h的疼痛評分進行統計分析。利用視覺模擬評分(VAS)法對產婦進行疼痛評估,共計10分,分數越高,表明產婦疼痛感越劇烈。

2 結 果

2.1兩組產婦產后各階段性功能評分比較 觀察組產后2、4個月的性欲程度、性喚起、陰道潤滑情況、性高潮情況、性滿意度、性交疼痛情況評分均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組產婦各階段性功能評分比較分)

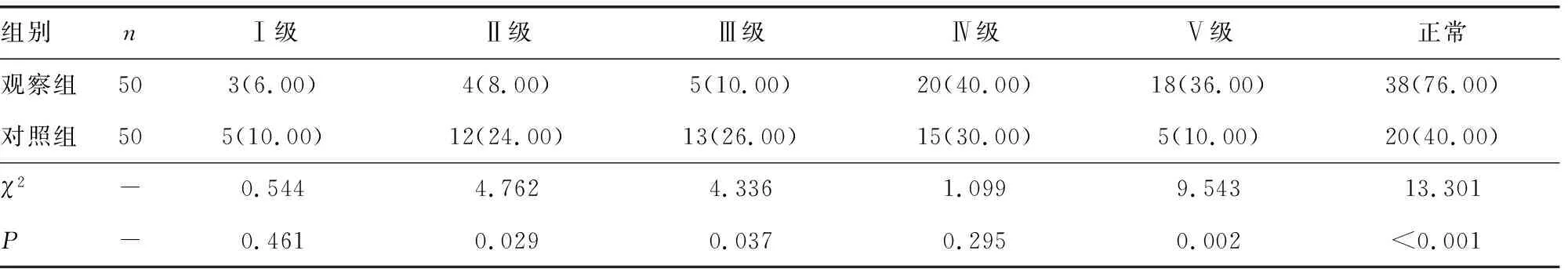

2.2兩組產婦產后2個月盆底肌功能比較 產后2個月,觀察組盆底肌力恢復正常率、Ⅴ級產婦占比高于對照組,Ⅱ、Ⅲ級產婦占比低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組產婦產后2個月盆底肌功能比較[n(%)]

2.3兩組產婦產后各階段疼痛評分比較 觀察組產后2、24 h疼痛評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組產婦產后各階段疼痛評分比較分]

3 討 論

陰道分娩是一種較常見的分娩方式,此分娩方式一般不會對產婦機體造成過多的創傷,產婦產后能快速恢復,且生產完后,當天即可下床活動,這對促進胃腸道的蠕動,促進產婦產后的恢復速度均有重要意義[4-5]。同時胎兒自產道娩出的過程中,經產道擠壓,能幫助其排除肺部水分,使胎兒娩出后能有較好的呼吸狀態,因此多數情況下,產婦及醫生的首選分娩方式多為陰道分娩[6-7]。

就實際娩出情況而言,由于胎兒體積普遍大于產道直徑,因此產婦分娩時產道受到一定損傷,會陰部撕裂發生風險較高,若僅為輕度撕裂,一般產后產婦能快速自行恢復[8-9]。但若撕裂傷過大,則會對產婦產后的康復速度、恢復效果造成巨大影響。所以在臨床中,醫生需根據產婦具體的分娩情況,適當行會陰側切治療,通過人為切剪產道部位,以促進胎兒的娩出速度,同時降低產婦會陰部位的受損程度[10-11]。會陰側切治療后,需及時給予縫合治療,以控制出血量,避免產婦會陰部位一直處于受損、切裂狀態[12-13]。本研究結果顯示,觀察組各項性功能評分更高,盆底肌功能恢復情況更好,疼痛評分更低,說明改良會陰縫合術能達更好的縫合效果。分析原因:(1)此縫合方式采用的是可吸收線進行縫合治療。(2)此縫合方式是于陰道壁、皮膚皮下兩層進行縫合,能有效避免縫合治療對相關部位微循環的影響,在縮短縫合時間的同時,能達到較好的縫合效果[14-15]。(3)改良縫合是以持續縫合為主,而傳統縫合術則是以間斷縫合為主,在間斷縫合中,未縫合的切口間隙易出現炎性反應,縫合線未有效壓迫皮內組織的小血管,不利于創傷愈合。因而與傳統縫合術相比,改良縫合術能確保無效腔的有效關閉,縫合線能有效壓迫皮內組織小血管,可達到更好的止血效果。且在改良縫合術中,其縫合手法可調整為:用可吸收縫線,于切口遠端正常皮膚處進針后,在肌肉層縫一針,再打2個圈后,進行連續褥式縫合皮內組織,最后至處女膜環處,采用同樣手法打2個圈后,鎖住并于正常皮膚處出針,此縫合方式能有效避免縫合線松動或斷裂等問題發生。雖然與傳統縫合術相比,改良縫合術的臨床療效已有顯著提升,但根據ALYAMI等[16]對改良會陰縫合術的長期研究結果,發現改良會陰縫合術仍不能避免術后疼痛、水腫、性生活不適等并發癥、后遺癥的發作,即改良會陰縫合術仍有一定提升空間,需對縫合手法進行進一步創新、探索。

綜上所述,對接受會陰側切治療的產婦行改良會陰縫合術治療,能達較好的縫合效果,促進產婦產后性功能、盆底肌功能的恢復速度,緩解產婦的產后疼痛。