全解剖式氧化鋯冠牙體預備原則的研究進展*

趙林簫,裴錫波,王劍

(四川大學華西口腔醫院,四川成都 610041)

氧化鋯陶瓷因其良好的生物相容性和機械性能,在全冠修復中得到越來越廣泛的應用。優越的機械性能(斷裂韌性、強度和硬度)[1]使得全解剖式氧化鋯冠(以下簡稱全鋯冠)與傳統玻璃陶瓷全瓷冠相比,能在更薄的厚度下擁有同樣的強度,有利于減少基牙的牙體預備量。但全鋯冠的牙體預備目前尚無統一、規范的原則可供參考,臨床上仍廣泛沿用烤瓷冠或傳統全瓷冠的牙體預備方法。此外,近年來透明氧化鋯的研究發展迅速,隨著氧化鋯透明度增加,材料強度也相應降低,相應的牙體預備量又該是多少,更加缺乏統一的標準。因此,本文綜述全鋯冠牙體預備的研究進展,為全鋯冠的牙體預備臨床實踐提供參考。

1 全鋯冠修復咬合面牙體預備

1.1 咬合面牙體預備量

全瓷冠修復的成功受到多種因素的影響。其中,全瓷冠的咬合面厚度是影響應力分布和抗折性能的主要因素之一[2-3]。使用傳統全瓷材料進行全冠修復時,咬合面材料厚度一般為1.5~2.0 mm[4],需要磨除的牙體組織較多。而氧化鋯的彎曲強度大大超過傳統全瓷材料,高達800 MPa 以上,斷裂韌性也達到了5~10 MPa·m?[5]。研究[6]顯示,全鋯冠的抗折強度與咬合面厚度呈正相關。全鋯冠沒有飾面層,使氧化鋯材料的厚度大大增加[5]。有研究表明[7],全鋯冠比雙層氧化鋯冠及合金瓷冠具有更高的斷裂強度。TEKIN 等[8]體外測量厚度為1.0 mm的全鋯冠與厚度為1.5 mm 的雙層氧化鋯冠和合金烤瓷冠的抗折性能相當。NAKAMURA 等[3]分析不同咬合面厚度的全鋯冠發現,厚度為0.5 mm 全鋯冠的斷裂載荷顯著高于厚度為1.5 mm 的二硅酸鋰冠,并建議磨牙區可采用咬合厚度為0.5 mm 的全鋯冠。多項體外研究[8-11]也得到了相似的結果,0.5 mm 的全鋯冠也表現出良好的抗折性能,其斷裂載荷仍高于一般成年人的咬合力(800~1 000 N)[12]。還有研究顯示[13],種植體支持的咬合面厚度為0.5 mm的全鋯冠也能承受生理咬合力。WORNI 等[14]對全鋯修復體修復的40 例患者進行了1~3年的隨訪,修復體總存活率為99.6%(天然牙100%,種植體98.4%),并且建議全鋯冠修復所需的咬合空間最小為0.5 mm。而當全鋯冠用于磨牙癥患者時,LAN等[15]建議咬合厚度至少為1.0 mm。

全鋯冠咬合面牙體預備量并沒有定論。根據目前的報道來看,普通全鋯冠至少需要0.5 mm 的修復空間,情況特殊時(如:夜磨牙、基牙變色等)需根據實際情況加大牙體預備量。故臨床應用時牙體預備量應為0.5~1.0 mm。

1.2 咬合面牙體預備形態

臨床常按照解剖形態均勻預備或者進行非解剖式(牙尖角度=0°)預備咬合面形態。HABIB 等[16]在體外研究中對比了3 種咬合面預備形態對全鋯冠適合性的影響,結果顯示,解剖式預備(牙尖角度=30°)的邊緣及內部適合性均好于半解剖式預備(牙尖角度=15~30°)以及非解剖式預備。SADIDZADEH 等[17]比較了頰、舌尖夾角不同(100°、110°、120°、140°、160°、180°)的咬合面預備的影響,發現研究中所有組別的邊緣適合性均滿足臨床要求,其中180°組的邊緣間隙明顯大于其他組;且隨著牙尖夾角增大,黏接面積變小,導致固位力降低。所以,咬合面預備形態以解剖式為佳,在后牙牙體預備時,頰舌尖夾角不應過大。

2 全鋯冠修復牙體軸面預備

2.1 牙合向聚合度

兩個相對的預備軸向表面之間的收斂角度被稱為牙合向聚合度(total occlusal convergence, TOC),是預備角度的兩倍[18-19]。理論上,平行軸壁提供最大固位和阻力。J?RGENSEN[18]研究發現,隨著TOC 的增加,固位力呈雙曲線關系下降,當TOC 的一半超過5°時,固位力顯著下降。CORAZZA 等[19]研究了TOC 對氧化鋯全瓷冠的影響,比較了6°、12°和20°TOC,結果顯示,TOC 為20°時抗折性能最佳。ALAMMARI 等[20]的研究也有類似發現,即TOC 從12°增加到20°并不影響邊緣和內部適合性,但會增加全冠的最大斷裂載荷。TOC 越大,抗折強度越高,這歸因于材料體積的增大。然而SCHRIWER 等[21]的研究顯示,與10°和15°相比,TOC 為30°時,冠壁更厚,抗折性能卻更低。此外,還有體外研究[22]發現TOC 從6°增加到12°改善了全鋯冠的邊緣微滲漏。

這些研究絕大多數都是體外研究,而不是基于可靠的臨床試驗。雖然TOC 的減小增加了修復體的固位力,但因預備的技術困難很難在臨床上實現TOC 低值(2~5°),還可能導致黏接水門汀靜水壓的增加,從而對多余水門汀的溢出產生負面影響[20]。有文獻建議TOC 為10~22°,根據基牙類型的不同考慮不同的TOC,對于下頜第一磨牙,一般建議TOC 值為近遠中向24°,頰舌向22°[19]。

2.2 預備量

NAKAMURA 等[3]的研究結果表示,全鋯冠的軸壁厚度對抗折強度沒有顯著影響。然而,當載荷以與牙長軸不同的角度施加時,軸壁厚度可能會影響抗折性能。SEYDLER 等[23]研究發現,當傾斜30°施加載荷時,軸壁厚為0.5 mm 的二硅酸鋰冠的抗斷裂性明顯低于軸壁厚1.0 mm 和1.5 mm 的冠。雖然需要進一步的研究才能得出結論,但基于目前的研究,NAKAMURA 等[3]建議在臨床應用全鋯冠時,軸壁至少厚0.5 mm。

3 全鋯冠修復牙體預備邊緣設計

臨床使用過程中發生的牙冠折裂模式表明,裂紋常起源于牙冠的凹面或是頸緣[24]。有研究[25]顯示,冠緣的質量和牙冠折裂的風險相關。除此之外,修復體的適合性(邊緣和內部適合性)對于臨床成功也至關重要。

傳統全瓷材料制作的全瓷邊緣較金屬邊緣強度略差,且較難加工成刃狀。臨床上全瓷冠多見使用肩臺或凹槽邊緣。隨著氧化鋯陶瓷的面世及全瓷加工方式的進步,刃狀邊緣的全鋯冠得以實現。BORELLI 等[26]比較了離體前磨牙進行不同牙體邊緣預備后的剩余牙體組織發現,肩臺是牙體預備后剩余牙體組織最少的預備體,凹槽邊緣和刃狀邊緣更保守。而從微創牙科的角度來說,比起肩臺,更保守的邊緣預備可能是更好的選擇[27]。

3.1 邊緣設計對抗折性的影響

郝妍等[28]比較了不同邊緣設計的全鋯冠的壓縮破壞力,發現對于咬合面厚度為1.0 mm 的全鋯冠而言,無論是刃狀邊緣還是0.3 mm 以上的肩臺邊緣,均可滿足臨床的需要。FINDAKLY 等[29]進行的體外研究顯示肩臺設計比刃狀邊緣設計的全鋯冠具有更高的斷裂載荷,可能是因為肩臺邊緣的應力分布模式為齦壁承受咬合力,使得軸壁上的應力集中較小。而刃狀邊緣在多項體外研究中顯現出了比凹槽邊緣更高的平均斷裂載荷[30-32]。CAGIDIACO 等[33]對50 顆刃狀邊緣和凹槽邊緣的全鋯冠進行的1~48 個月的臨床前瞻性研究結果顯示,兩種預備方式的全鋯冠的臨床存活率和成功率無顯著差異。楊欣等[34]進一步比較了3 種不同刃狀邊緣補償角度(30°、45°、60°)的全鋯冠斷裂強度,結果表明,3 種設計均能滿足臨床要求,并推薦使用較小的邊緣補償角度。

以上各種邊緣設計均能滿足臨床需求,故臨床應用時應根據修復需求選擇合適的邊緣設計。肩臺能提供更大的斷裂載荷,刃狀邊緣和凹槽邊緣能保存更多牙體組織。在應用凹槽邊緣時,凹槽的深淺對斷裂載荷也有影響,深凹槽邊緣設計斷裂載荷更高,這可能由于深凹槽設計有更大的材料厚度和圓形內角[35-36]。研究[37]顯示刃狀邊緣可以用于高強度氧化鋯的臨床冠修復,有較好的強度和邊緣完整性。目前有研究[38]顯示,中短期臨床隨訪,刃狀邊緣全鋯冠取得了良好的臨床效果,隨訪時間為6~40 個月,平均21 個月,但中長期的臨床隨訪研究稍顯不足,應謹慎選擇。

3.2 邊緣設計對適合性的影響

不良的邊緣或內部適合性可能導致水門汀溶解、微滲漏和牙菌斑滯留增加,從而可能導致齲齒和牙周疾病。此外,由于邊緣和內表面的應力集中較高,因此邊緣和內部適合性可能會影響修復體的斷裂強度[39]。在檢查了1 000 多個固定修復體后,MCLEAN 等[40]提出了臨床上可接受的邊緣適合性公認的極限,容許最大邊緣開口為120 μm。

已有系統評價[41]確定了影響邊緣適合性的4 個因素:完成線、黏接空間的大小、飾面工藝和黏接。牙科醫師可以完全控制基牙預備的完成線,而其余因素則難以預測。所以完成線對全瓷冠的邊緣和內部適合性的影響被廣泛研究。

有系統評價[42-43]和Meta 分析[39]顯示,內圓角肩臺和凹槽邊緣提供的邊緣適合性都滿足臨床要求,但內圓角肩臺更佳。AHMED 等[44]對邊緣寬度不同的全鋯冠的邊緣適合性進行了研究,結果顯示,研究中所有受試肩臺(0.5 mm、1.0 mm、1.2 mm)的邊緣間隙均在臨床可接受范圍內。而YU 等[39]認為,凹槽邊緣需要的牙體預備量更少,更適合全瓷冠。有研究[27]提出,雖然刃狀邊緣更為微創,但較薄的邊緣更容易折裂,因此建議使用0.3~0.5 mm 凹槽邊緣或內圓角肩臺設計。

3.3 邊緣位置

全冠的邊緣位置主要有3 種:齦緣以上、齊平齦緣、齦緣以下。完成線位于齦緣以上雖然邊緣清晰、自潔性良好,但美觀性差,臨床上較少使用。齊平齦緣的設計相比齦緣以下的邊緣設計自潔性更優,對牙齦刺激更小,侵犯生物學寬度的風險更低,制取印模更精確[45]。還有研究[46]表明,在進行數字化修復設計時齊平齦緣的設計有更高的數字化掃描精度。所以,除基牙缺損達齦下等必須選擇齦下邊緣的情況外,建議選擇齊平齦緣的設計。

4 透明氧化鋯全冠牙體預備

普通氧化鋯色白、通透性差。向氧化鋯中添加更高含量的釔可以提高透明度,即4 mol%(4YPSZ)或5 mol%(5Y-PSZ)。ABDULMAJEED 等[47]比較了不同釔含量全鋯冠的強度,發現釔含量對全鋯冠的平均雙軸向斷裂載荷有影響,其中3Y-PSZ抗折強度最高,其次是4Y-PSZ,5Y-PSZ 最低。透明氧化鋯(5Y-PSZ)的斷裂韌性為2.2~2.7 MPa·m?,明顯低于普通氧化鋯(3.5~4.5 MPa·m?),但仍高于二硅酸鋰陶瓷(2.0~2.5 MPa·m?);透明氧化鋯的彈性模量和普通氧化鋯相同(200~210 GPa),但彎曲強度明顯小于普通氧化鋯,只有0.4~0.9 GPa,仍高于二硅酸鋰陶瓷[48]。有體外研究[49-50]顯示,咬合面厚度為1.0 mm 的透明氧化鋯冠(5Y-PSZ)的斷裂載荷已大于最大生理咬合力。SKJOLD 等[51]的研究發現,咬合面厚度為0.5 mm 的高透氧化鋯冠(5Y-PSZ)在經受循環載荷和水熱老化后的斷裂載荷依然高于生理咬合力。透明氧化鋯強度較普通氧化鋯更低,減小牙冠厚度需要更謹慎,即使厚度稍有增加,強度也能獲得較大的提升,建議透明氧化鋯冠最小厚度為0.8 mm[52]。顏色正常的基牙可選擇厚度0.8~1.5 mm 的透明氧化鋯進行美學修復[53]。

較薄的邊緣容易折裂,故透明氧化鋯冠建議采用同普通全鋯冠相同的邊緣設計,即凹槽邊緣或內圓角肩臺,并應酌情增加預備體邊緣寬度。透明氧化鋯多應用于美學區的修復治療。牙周組織的情況是影響美學效果的關鍵因素之一。意大利學者LOI 提出的生物導向性預備技術(biologically oriented preparation technology, BOPT)主要在于進行齦下牙體預備的同時去除部分釉牙骨質界上方的齦溝內上皮組織,然后利用修復體頸部的穿齦輪廓形成新的釉牙骨質界,在修復牙體組織的同時對軟組織進行塑形[54-55]。一項為期5年的臨床研究[56]定期隨訪以評估修復體周的牙周情況,結果顯示,BOPT 組的菌斑指數、齦溝深度、齦緣穩定性均優于對照組。雖然BOPT 能維護修復體周軟組織的健康,但與傳統邊緣預備技術相比,BOPT 臨床操作技術敏感性更高,長期臨床效果仍需更多臨床研究證據的支持。

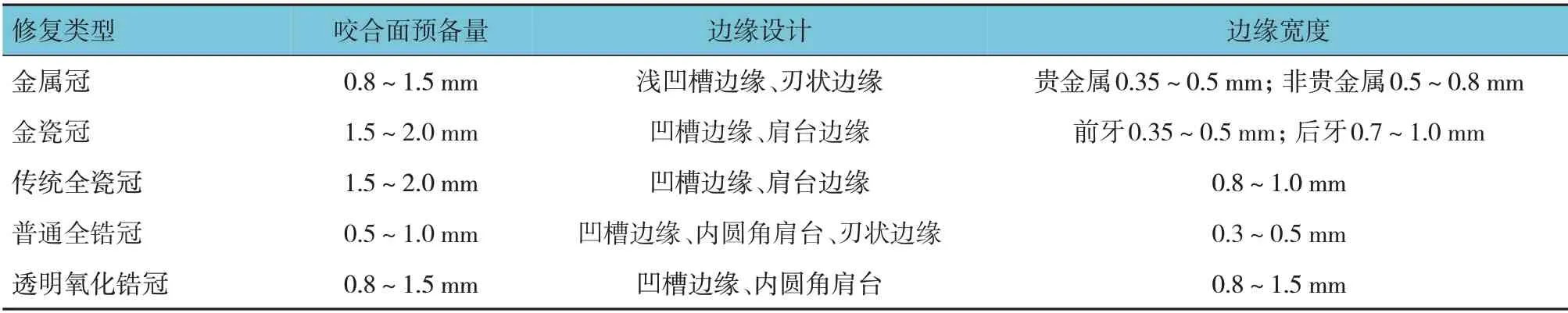

不同材料全冠牙體各參數比較見表1。

表1 不同材料全冠牙體預備比較

5 小結

全鋯冠已經成為大面積牙體缺損常用的修復方式。與其他全瓷材料相比,氧化鋯陶瓷材料的高抗斷裂性最佳。根據目前的文獻研究結果,優越的抗斷裂性能使得全鋯冠牙體預備量可以減小至0.5~1.0 mm。臨床修復時,牙科醫師需根據患者實際情況對牙體預備進行合理設計。對于全鋯冠抗斷裂性能要求高的情況,應適當增加牙體預備量,預備體邊緣選擇抗折性更優的內圓角肩臺設計。目前對全鋯冠牙體預備的研究多是體外研究,而口內環境更加復雜多變,尚需更多的長期臨床研究來提供更可靠的依據和指導。