黑龍江流域赫哲族、鄂倫春族壁畫裝飾藝術的歷史變容及傳承研究

邱巖峰

摘要:黑龍江流域少數民族壁畫裝飾藝術形態的歷史發展悠久,建國前和建國后都發現有典型少數民族裝飾壁畫的遺存,本文以建國前后黑龍江流域少數民族壁畫研究為基礎,重點研究赫哲族和鄂倫春族在改革開放以來壁畫裝飾藝術的發展表現形態。

關鍵詞:黑龍江流域赫哲族鄂倫春族壁畫裝飾

黑龍江流域世居的赫哲族和鄂倫春族在民間美術的發展主要伴隨著生產生活,以及北方漁獵民族悠久的信仰——薩滿教而產生,藝術形態極為豐富。改革開放以來,隨著物質文化水平的提升,民間美術作品主要體現在建筑的內外裝飾、民族服飾圖案、生活器皿的刻印紋樣、祭祀祈福的器具和神畫、節日歡慶的掛飾和粘貼等方面,這些藝術樣式是不同民族歷經百年歲月變遷和磨礪后所留存的“技藝”與“記憶”,也是黑龍江流域少數民族民間美術得以不斷延續和傳承最重要的生態環境。

一、黑龍江流域少數民族壁畫裝飾藝術形態

改革開放以來黑龍江流域典型少數民族民間美術的研究

中,傳統裝飾壁畫紋樣的演進和形態都發生著重要改變。這里“壁畫”的概念不等同于我國中部地區考古出土的墓室壁畫,例如唐代懿德太子墓壁畫,以佛教經文故事為題材,是對皇權及宗教信仰的歌頌,歷代畫工運用陰刻、陽刻、浮雕、圓雕、彩塑等造型方法創作的壁畫屬于我國傳統壁畫范疇。黑龍江流域少數民族的“壁畫”范疇更為豐富多樣,裝飾性和藝術表現性更強,主要體現在對紋飾、圖案、材料、工藝等的研究制作上,具體呈現在少數民族的住宅、服飾、器具、雕刻、魚(獸)皮鏤剪、剪紙和拼貼等不同材質的藝術品中。

二、建國前和建國后黑龍江流域少數民族壁畫遺存

建國以前,黑龍江流域的赫哲族、鄂倫春族傳統壁畫圖案主要體現在巖畫和神像畫中。巖(壁)畫記錄著象形圖案和象形文字,圖案等形象充滿了打磨、雕鑿和染色的遺跡;神像畫的主要功能就是在狩獵或治病時向神祈福祭拜。巖畫,俄羅斯哈巴羅夫斯克東部的黑龍江畔,薩卡奇·阿粱巖畫就是赫哲族早期壁畫的遺存,壁畫運用象形圖案描繪了狩獵和祭祀等圖景,其中《拜日圖》充滿了原始繪畫的美感;《寧安縣志》記載黑龍江省海林縣柴河鎮的群力巖畫,也是運用原始的磨、刻等手法記錄下撒網捕魚的場景。神像畫,1954年蘇聯學者 C. B.伊凡諾夫在專著《19世紀至20世紀初西伯利亞各族造型藝術資料》中記載的赫哲族神像畫,分別是治病和狩獵的題材,治病題材的畫面中天、龍、蛇和中間清代朝服的“中國人像”描繪的很深入具體;狩獵題材的畫面中描繪了薩滿鼓和雙人形的狩獵神的形象。《松花江下游的赫哲族》一書也曾記載兩幅打圍(狩獵)神像畫,類似于毛筆繪制而成,畫中有兩條相對的龍、騎馬的主神和神樹等形象,動勢生動優美,造型概括用筆奔放。

建國后至改革開放初期,神像畫逐漸減少并消亡,但用于祭祀的神像畫還依舊延續和留存于各少數民族中。據原《璦琿縣志》記載,黑龍江流域滿、達斡爾、鄂倫春等少數民族繪畫藝術中有神像畫,主要用于在搖籃上描繪花邊,棺材上畫圖案等,壁畫裝飾的表現形態逐步多樣化,裝飾水平不斷提升。

三、改革開放以來黑龍江流域典型少數民族壁畫裝飾形態研究

改革開放以來黑龍江流域各少數民族的傳統壁畫裝飾圖案主要體現室內裝飾、服飾、生產生活器具中。赫哲族和鄂倫春族作為典型少數民族,在壁畫裝飾藝術形態中有著非常豐富的藝術表現形式。

(一) 赫哲族壁畫裝飾藝術

1.魚皮服飾裝飾藝術

改革開放之后的赫哲族魚皮衣在領口、衣袖、褲腳、衣襟、下擺等處增加了很多傳統紋飾圖案,運用懷頭魚和草根魚等不同的顏色魚皮進行拼接和縫制,工藝制作更加細致考究,并采用裝裱懸掛的方法進行展示,多套并置形成了完整的墻壁裝飾效果,被賦予更多的傳統民族文化價值。

80年代初這幅是改革開放以來的裝飾代表,在領口和衣襟較易磨損處縫制花邊圖案,左右下擺處多呈現出“S”圖案,整件服飾以大馬哈魚皮為主材,運用草根魚皮的色澤差和肌理效果,剪成半圓形并不斷延伸重復,形成二方連續的形式來裝飾袖口和衣襟處。90年代赫哲族民間藝人劉升所制作的魚皮坎肩,縫制魚皮衣運用特制的鰱魚皮線連接,并在縫制圖案的基礎上,對沿襟、袖口、拖領、下擺等處進行植物染色,服飾的邊飾多為紅、黃、綠、藍等色,也同時運用黑色或黃色棉布鑲嵌裝飾成云紋和各種吉祥動物圖案。近年來,還將傳統清末民初的樣式,如海貝殼、小銅鈴、銅錢等縫制在下擺處作為點綴裝飾,更加凸顯出民族藝術之美。

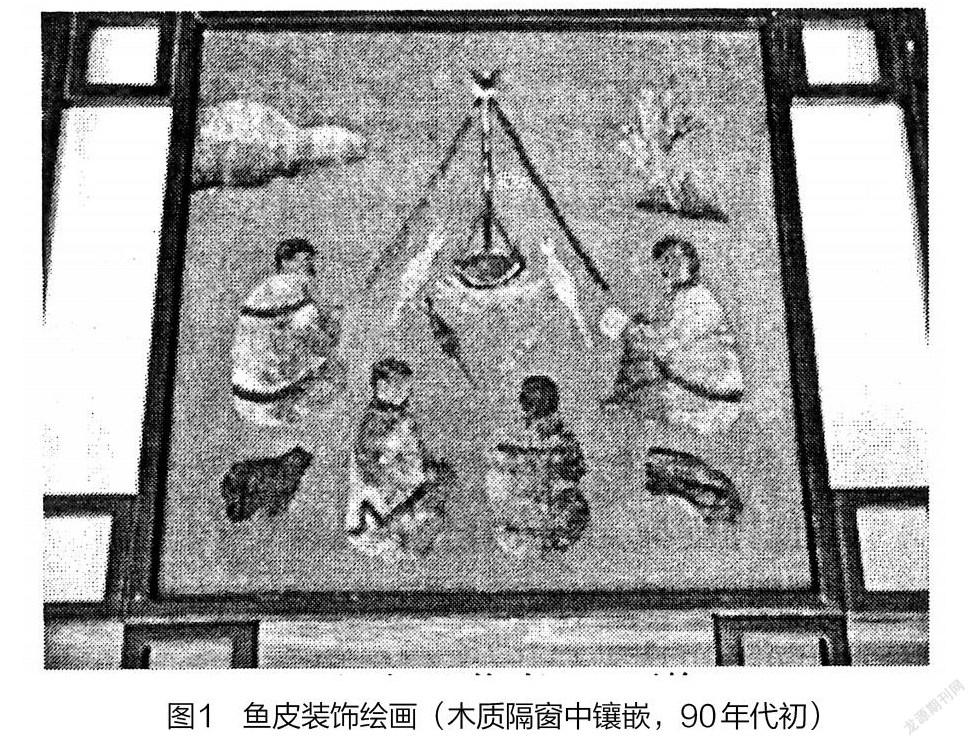

2.魚皮畫裝飾藝術

魚皮畫在改革開放后逐漸應用于屋內炕圍裝飾畫、木質隔窗畫等,總體上屬于建筑內墻壁裝飾畫范疇,主要采取魚皮粘貼、魚皮剪鏤等創作手法,赫哲族傳統圖案紋飾中經典的饕餮紋和魚皮花紋圖案都是魚皮剪制所成,充分體現出赫哲族人民的審美意趣。

80年代中期民間藝人王麗梅在室內木質隔窗上創作獨立的魚皮貼畫(圖1),畫面鑲嵌在深褐色的木框中,畫面底板使用重色的纖維板,魚皮畫圖案粘貼完成后,在表面均勻涂刷一層透明清漆來統一畫面色調,產生一種古樸的美感。畫面中的四個人一起在燒著柴的吊鍋中烤“他拉哈”(赫哲族特色美食半生的魚片),每人用木棍串著一條大魚,遠處山石也有圖案交代,平面化構圖和場景相得益彰,改革開放以來魚皮畫在室內墻壁裝飾中起到了極其重要的作用。

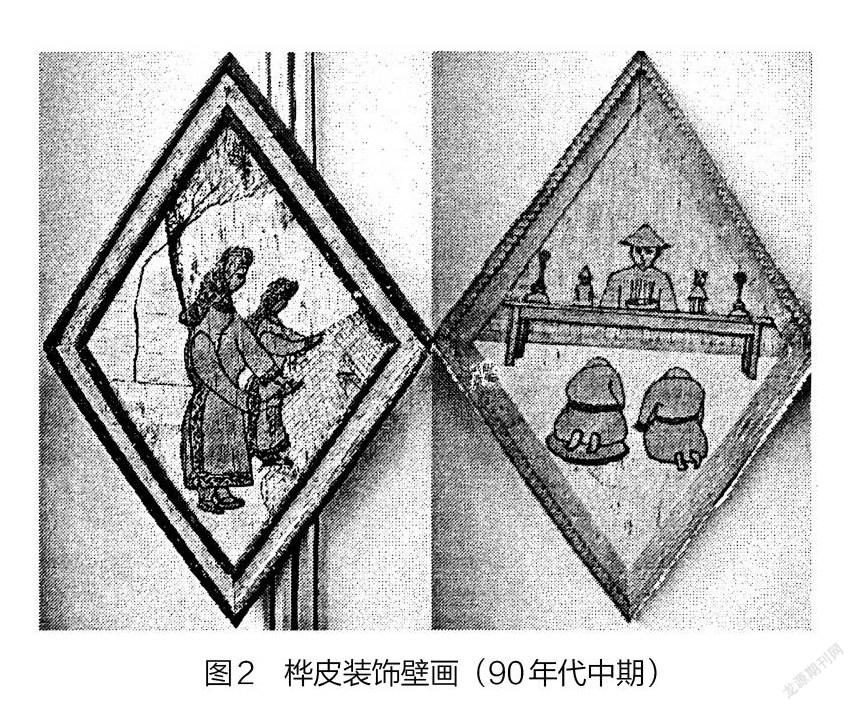

3.樺皮畫裝飾藝術

赫哲族樺皮藝術的主要造型方法就是鏤刻,刻成圖案或具體形象進行拼接組合。80年代中期后,隨著樺木開采與加工水平的提升,樺皮原料、樺皮紋樣和色澤能夠進一步仔細篩選,制作中主要運用剪貼式、熏燙式、壓雕式、鏤刻式等方法,樺皮畫主要以室內墻壁裝飾作為裝飾形態,也做室內門板和炕柜的裝飾。

90年代中期饒河縣四排赫哲族鄉樺皮畫藝術家付占祥,主要采取兩種創作方法,一種是用畫筆或烙鐵在樺樹皮上繪制和烙燙,另一種是選取帶有木紋圖案的板面上,將樺樹皮剪刻成各種形狀進行粘貼形成畫面。曾創作出《敬山神》《砸墜》等優秀作品,充分運用樺樹皮的肌理和樺樹開裂的疤痕、色澤深淺和大小因素對畫面場景進行布置,實現畫面空間近實遠虛的效果,樺樹皮正反拼貼可以呈現出漸變的色彩組合效果,如樺皮人物畫(圖2)造型淳樸感人。

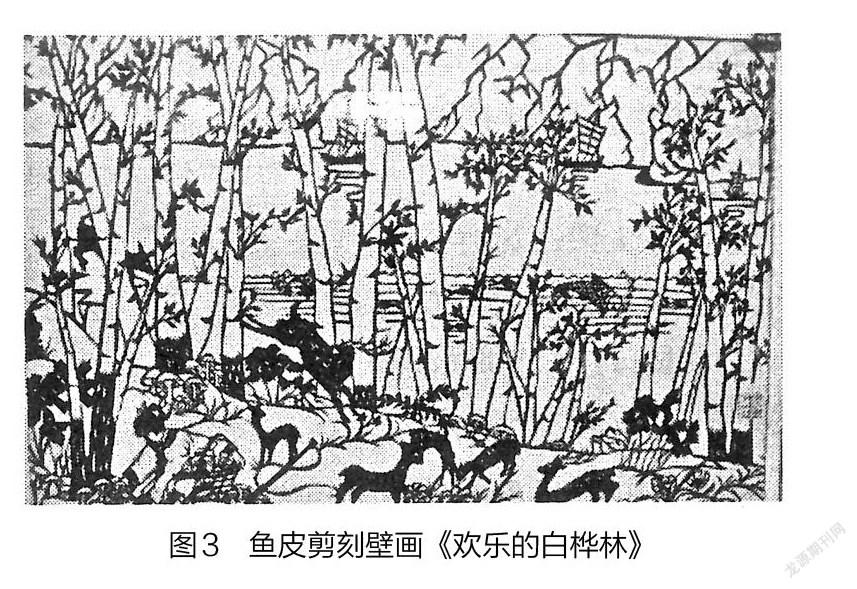

4.赫哲族其他裝飾藝術

赫哲族壁畫裝飾作品中充滿了祥和、質樸、溫馨、祈福的美好意愿。80年代初赫哲族民間畫家尤永貴創作了近50多幅水彩、水粉作品,典型作品《冰上人家》在1983年獲得文化部、中國美術家協會主辦的全國農民畫二等獎,《補重圖》《冬福園》等這些繪畫裝飾作品畫法稚拙感性,充滿故事性和環境感,人物場景構圖考究,在室內墻壁懸掛具有強烈的裝飾感。

2000年初赫哲族民間藝術家劉升創作了大量反映赫哲族民俗文化的剪紙作品,其中涵蓋一定數量的,作品主要應用于墻壁、玻璃窗、炕柜、炕圍等裝飾效果,剪刻素材主要源于歷史書籍和名人故事插畫,和對博物館歷史照片的研究,創作了《恰喀拉》《獵人》《歡樂的白樺林》(圖3)等著名作品,近年來他的作品中也融入了赫哲族建筑裝飾等特征。

(二) 鄂倫春族壁畫裝飾藝術

1.鄂倫春樺皮浮雕裝飾藝術

鄂倫春族樺皮工藝制品雖不是鄂倫春族獨有的藝術形式,但卻創造出獨特的民族藝術樣式。改革開放后,樺皮浮雕制作上線型多為陰刻,運用犴骨制的雕刻工具在樺樹皮上雕壓,也被稱為“壓刻藝術”,主要有骨針畫底樣、犴骨或鹿骨雕刻花(團花、水泉紋、云紋、回轉紋、十字紋、太陽紋等)、淡彩刷涂等制作工藝,色澤的深淺漸變也多使用電烙鐵進行熏燙,顏色變化自然穩定,凹凸變化的紋飾形成一組或多組完整的裝飾圖案,從當代壁畫裝飾的工藝效果來看,樺皮裝飾浮雕更具有民族性與當代性。

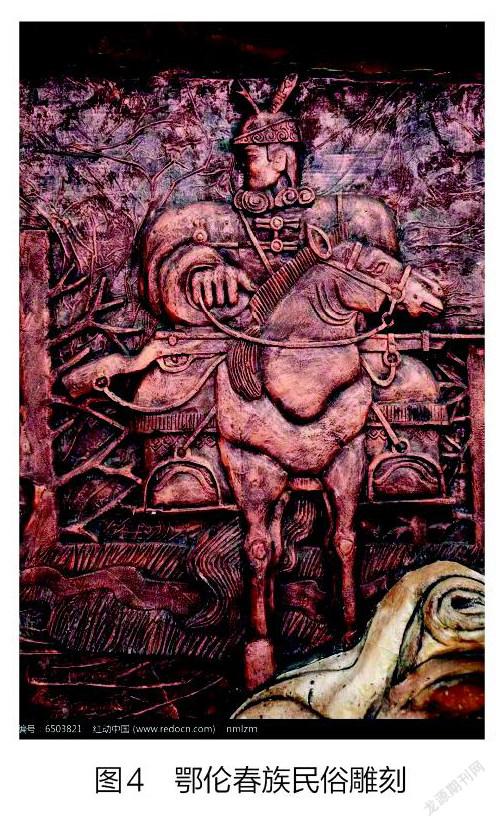

2.鄂倫春族木雕、菌雕裝飾藝術

鄂倫春族木雕主要采用松木和樺木為主要原料,樺木的質地相對較硬,雕刻難度也較高,松木質地相對較軟,可以雕刻出馬、鹿、袍子和人物等形態,傳統的木板、圓木上雕刻的題材主要以薩滿教的圖騰圖案為主,有神像雕刻、動物雕刻、民俗雕刻(圖4)等藝術樣式。90年代初,木板和原木雕刻主要采取室內陳列的展示方式,作品在墻壁上安裝固定,通過雕刻的內容、場景等故事情節形成一幅或多幅壁畫裝飾效果。

鄂倫春族的菌雕裝飾是采取圓雕造型方法,在樺樹皮上生長的“樺皮包子”(菌類)上雕刻。這些菌類質地松軟,去其外殼留內心雕刻,既可以雕刻成生活器皿用具等,也可以雕刻成人物、動物形象。生活器皿的雕刻常見的有樺皮箱、樺皮簍等實用物件,器皿的頂蓋和外壁上常以連貫的斜線紋和幾何紋進行裝飾。人物形象的雕刻在80年代中后期趨于寫實,人物的頭飾、軀干、四肢都有較明確的區分,上身或全身伴有斜線紋飾象征各種服飾,很多形象表面也有布料和動物皮毛粘貼而成的效果,動物形象主要有馬、野豬、犴、鹿和狍子。21世紀以來,精細雕刻的工具日益進步,雕刻技巧日臻成熟,工藝制作日趨精美。菌雕裝飾作品既可以作為藝術品擺件,也可以形成系列雕塑作品在室內進行陳設展示,墻壁彩繪、燈光環境與菌雕作品相得益彰融為一體,豐富了傳統單一的壁畫裝飾效果,完全符合當代裝置藝術的表現范疇。

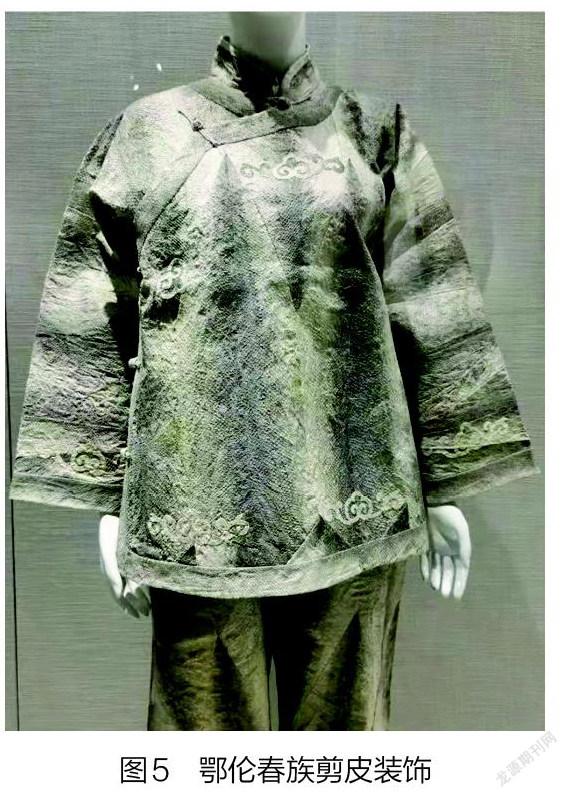

3.鄂倫春族剪皮裝飾藝術

鄂倫春族婦女的傳統手工技能就是剪皮裝飾,剪皮的主要材料是動物毛皮和樺樹皮,使用獵刀或各種剪刀在動物的皮板上剪出各種自然氣象、花草樹木、各種動物和人物的圖案。90年代中期,剪皮裝飾藝術充分結合了滿族、漢族的剪紙技巧,折疊剪、陰陽刻剪、套色剪、分色剪等一系列剪刻技巧融入其中。進入21世紀,剪皮藝術作品有三種展示模式,第一,獨立裝裱剪皮作品進入到國際文化產業博覽會,從經濟和文化契合的角度進行推廣傳播。第二,剪皮藝術的裝飾圖案與黑龍江流域少數民族現代服飾制作相結合。很多少數民族現代服飾中的帽子、口袋、領口、袖口、手套的口沿都運用了剪皮裝飾圖案(圖5),常見圖案有“額勒敦”(花卉、飛鳥、月亮、太陽、火神等鄂倫春人自然崇拜的圖案)和“嘎烏毛”(一種木本植物的樹形剪畫,具有祝福吉祥的寓意),并以狍筋線、鹿筋線縫制加以固定,既耐磨又美觀,不斷提升著少數民族服飾制作的工藝水平。第三,剪皮裝飾壁畫逐步進入到家庭、公共空間、博物館陳列展示中。家庭壁畫裝飾中,剪皮造型作品常表現山林打獵場景、四季白樺林景色、傳統“額勒敦”圖案中的角偶花等內容,作品在房間墻壁懸掛有著祈福、平安的美好寓意。公共空間壁畫展示中,主要以山林美景、鄂倫春等北方少數民族故事傳說(月亮神、雨神、雷神等)、祈福平安的裝飾圖案等為主要表現內容。進入21世紀后,剪刻手法也融入皮面雕刻、皮面壓塑、皮面雕花、皮革染色等多種現代工藝制作技巧,極大提高了鄂倫春族的剪皮工藝制作水平,結合壁畫的裝裱技術和現代博物館展示環境,都為現代壁畫裝飾藝術的表現形態提供了更多的可能性和選擇性。

四、結語

黑龍江流域少數民族裝飾壁畫的藝術表現形態豐富多樣,改革開放以來,赫哲族和鄂倫春族的壁畫在材料應用、制作技巧、內容題材、表現形式都有巨大的進步與改變,創作中呈現出的民族性、主題性、故事性等因素都極其多元化,只有不斷研究、整理并挖掘少數民族特有的文化技藝傳承,才能更好地運用新材料、新工藝創造出更加具有民族文化精神內涵的藝術作品。

參考文獻:

[1]盧禹舜.黑龍江美術發展簡史研究[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2004.

[2]劉玉亮.中國北方捕獵民族紋飾圖案與造型藝術—鄂倫春族卷[M].哈爾濱:黑龍江教育出版社,2008.

[3]劉玉亮.中國北方捕獵民族紋飾圖案與造型藝術—赫哲族卷[M].哈爾濱:黑龍江教育出版社,2008.

注:本文系2019年度黑龍江省哲學社會科學研究規劃項目——扶持共建項目,項目名稱:《改革開放以來黑龍江流域少數民族壁畫的歷史變容與傳承研究》研究成果,立項批準號:19YSE351。