再議《通俗編》的著作性質*

——《通俗編》是清代杭州府方言詞匯研究專著

王 勇

一、引言

《通俗編》,清代翟灝[1]撰,成書于乾隆十六年(1751),有無不宜齋刻本和《涵海》本。無不宜齋刻本38卷,武林竹簡齋藏版,前有周天度序。該著作是采集當時口語詞匯(包括詞、短語、成語、熟語)而成的詞匯研究專著,分為天文、地理、時序、倫常等38類,每類一卷,共38卷,計5456條。“每條之下,舉出例證,說明出處,或酌加考辨,詮釋意義,說明變化,對所收詞語的語源和發展演變作了有益的探索和考察。”(顏春峰 2013)前言關于通俗編的著作性質,論者幾乎異口同辭,都認為該書是“口語辭書”或“俗語辭書”。例如胡奇光(1987)317說:“內容繁富的《通俗編》、體例嚴謹的《恒言錄》與考證詳盡的《證俗文》鼎足而三,成了清代俗語研究的奠基之作。”蔣紹愚(2005,2008274)將《通俗編》歸入“口語詞詮釋的專書”中,并且將其在口語詞匯研究方面的成就歸納為:“對歷代口語詞的記錄和詮釋,對口語詞始見時代的考訂,對口語詞歷史演變的研究,對口語詞語源的探求。”較早持此觀點中的當屬清光緒五年(1879)《鎮海縣志》卷三九“方言”的小序,序文說:“近世翟晴江作《通俗編》,舉天下概言之,未可以證一邑矣。”[2]表述比較全面的是《中國大百科全書·語言文字》“漢語方言”條中許寶華、詹伯慧兩位先生的論述,他們認為《通俗編》是調查、記錄和考證方言俗語的著作,但屬于以比較通行的一般性的方言俗語作為調查、記錄和考察對象的著作,與以某個地點方言或區域方言的方言俗語作為考察考證對象的著作,如李實的《蜀語》、胡文英的《吳下方言考》、范寅的《越諺》等有別。[3]直至目前,仍少見異辭。近年來的研究仍持此觀點。如曾昭聰(2015)130認為《通俗編》“采集方言俗語”編為一書。曲彥斌(2015)292認為翟灝“更注重對活躍在人民大眾的民間口頭語言研究,他的語言材料都是他‘往來南北十許年,五方風土,靡所不涉’得來的‘見于經傳,學士大夫所不習,而蕘童灶妾口常及之’的活語言,從‘死語言’研究中走出來,立足于口語詞的研究。翟氏收集的口語詞,是當時人們口語中常用的……由此可見,翟氏所收集的口語詞是具有很強生命力的基本詞匯”。

《通俗編》是口語辭書這一觀點并無問題,但不夠具體。事實上它所收錄的口語詞匯具有地域性,亦即方言性。陳伯陶早在1921年便提出了《通俗編》是方言著作的看法,他在《東莞縣志》卷十“方言”小序中說:“昔仁和翟灝撰《通俗編》,曲阜桂馥撰《鄉言正字》[4],斯編蓋仿其意而于音切加詳。”陳氏描寫東莞方言詞匯,而認為自己的撰述意圖與《通俗編》《鄉言正字》相同,顯然認為《通俗編》是方言著作。《中國學術名著提要·語言文字卷》(胡裕樹 1992)將《通俗編》《恒言錄》《方言》《蜀語》《越諺》等同置于“方言”類下。周振鶴、游汝杰(1986)12認為《通俗編》《恒言錄》《越諺》同屬于以輯錄和考證方言詞匯為目的的著作,可惜無人注意。

我們認為,《通俗編》是一部反映清代杭州府方言口語詞匯面貌的方言學專著,它所收錄的詞匯以清代杭州城(大致相當于今環城東路、環城北路、環城西路和錢塘江合圍的范圍)及其周邊縣份方言詞匯為主體,同時也采入了部分北方官話的詞匯。

二、內 部 證 據

《通俗編》具有很強的官話方言特征,因此眾多學者將其定性為“以比較通行的一般性的方言俗語作為調查、記錄和考察對象的著作”。但是《通俗編》中還收錄了大量的吳語詞,其中不少是吳語特征詞,這些詞從全國范圍來看,絕對算不上是“比較通行的”。這一點是不容忽視的。以官話詞匯為主體,同時含有大量的吳語詞,《通俗編》所收詞匯的范圍與杭州話相似。

杭州位于長江下游吳語的中心地區,“但從其總體特征來看,杭州方言與典型吳語并不一致。換言之,它雖然有一些吳語特征,但是也有明顯的官話特征”(史皓元 2011)7[5]。這一觀點得到了學界認可,如游汝杰(2012)持同樣的觀點,他說:“杭州方言是一種混合型方言,是由北宋王朝南遷時帶來的中原北方話和當地的吳語互相接觸、趨同、融合而成的柯因內語(Koine)。”

因此,我們推測,《通俗編》是一部反映清代杭州府方言口語詞匯面貌的方言學專著。下面予以證明。

(一) 《通俗編》所收詞匯的格局與杭州話相似

《通俗編》所收詞匯以官話詞匯為主體,同時含有大量的吳語詞,其詞匯的整體格局與杭州話相似。

1. 《通俗編》的官話詞匯特征

史皓元(2011)將杭州方言的語音和詞匯與官話、吳語及其他方言加以比較,確定了杭州方言的語音、詞匯特征。游汝杰(2012)同樣利用這些語音、詞匯特征與官話和吳語展開比較,得出“杭州方言是一種混合方言”的結論。

《通俗編》提供的方音信息不多,因此本文只關注詞匯部分。根據鮑士杰(1998)引論16、史皓元(2011)、游汝杰(2012)的研究,與吳語相比,杭州話在詞匯方面有一些官話特征,與本文密切相關的有以下幾點:

(1) 人稱代詞用“我、你、他、我們、你們、他們”;(2) 指示代詞用“這、那”;(3) 否定詞用“不”;(4) 表存在或完成的否定詞用“沒有”;(5) 鐵鍋用“鍋”;(6) 有大量“兒”尾詞。

下面我們逐一考察以上這些官話特征在《通俗編》中的表現。在開始這項工作之前,需要對我們處理《通俗編》中詞匯材料的態度予以說明。第一,取材范圍限定在詞目和釋語(含按語。下同)中提及的口語詞之內,書證內容排除在外。第二,《通俗編》各條按語中明確指明是其他方言區詞語,而不是它所展現的詞匯系統的成員,應予排除。翟灝在《通俗編》中使用一些標識詞語方言身份的“標記”,例如其母語中的詞往往不做標記(零標記),或標記為“今俗”“俚俗”“今”,或標記為“杭州”等;非母語中的詞一定會做標記,如《通俗編》卷一七“碎”條:“按:今西北人嫌人諺語繁瑣曰‘何碎也’,與南方云‘絮’意同。”據此,此處排除其他方言區的詞語。第三,當詞目與釋語中所討論的口語詞不完全相同時,以釋語中的詞語為準。翟灝有時以他所認定的某詞語的最早形式(也就是出處語句中的形式)為詞目,而在按語中指明他所使用的口語詞。例如《通俗編》卷三六:“踔,按:今俗作‘窎遠’。”《直語補證》:“?,今人呼蘆席曰‘蘆?’。”“窎遠”“蘆?”是當時的口語詞,而非“踔”“?”。

(1) 人稱代詞用“我、你、他、我們、你們、他們”

《通俗編》中的人稱代詞有“我、你、他、我們、你們、它們、我儂、渠、渠儂”。單就這些條目來看,《通俗編》中的人稱代詞似乎是官話方言和吳語的大雜燴,但通過細致分析,我們認為其中“我、你、他”和“們”屬于翟灝著意描寫的系統,而“我儂、渠、渠儂”屬于其他方言(吳語)系統,是需要排除的材料。

“我”字沒有單立條目,但是卷六“我自用我法”、卷一四“自我得之,自我失之”,卷十四“我本無心圖富貴,誰知富貴逼人來”和卷一三“他是何人我是誰”等熟語條目中都含“我”。此外,一些條目的釋語也提供了含“我”的熟語。如卷六“自我作故”條按語:“今云‘自我作古’,乃別本宋孝宗語也。”卷九“禮讓一寸,得禮一尺”條按語:“今俚語‘爾敬我一尺,我敬爾一丈’本此。”卷二八“牽牛拔樁”條按語:“今諺‘他人牽牛我拔樁’由此語稍演。”[6]

“你”字條(卷一八)說:“字本作‘伱’,又或作‘伲’。《廣韻》:‘秦人呼旁人之稱。’”即今天官話方言的第二人稱代詞。

“他”字同樣沒有單立條目,但是卷一三“他是何人我是誰”中含“他”字,且與“我”相對。

“們”字條說:“們,本音悶。今俗讀若門,云‘他們’‘你們’‘我們’。”“我”“他”雖然沒有單獨立目,但該條中“今俗”所說的“他們、你們、我們”足以證明《通俗編》詞匯系統中人稱代詞為“你、我、他”;用在人稱、物稱代詞或指人、指物的名詞后面,表示復數的詞綴是“們”。由此可見,《通俗編》中有較為完整的官話方言人稱代詞系統。

《通俗編》中也有吳語的人稱代詞,但均明確說明其吳語性質。例如卷一八“我儂”:“按:吳俗自稱‘我儂’,指他人亦曰‘渠儂’。”請注意,《通俗編》中,收入了眾多吳語詞,但僅在少數條目后加按語說明其吳語詞的性質。上引“們”條中說“今俗”,而此處說“吳俗”,我們相信不同的用語當中暗含有作者編纂此書的立場——以“今俗”為中心,略及“吳俗”,也就是說,以清代杭州城內的方言詞匯為中心,略及城外近郊的吳語詞。這些詞包括已被杭州方言吸收的和未被杭州方言吸收的吳語詞。

(2) 指示代詞用“這(者)、那”

官話方言常用的指示代詞是“這(者)、那”。《通俗編》沒有為“這(者)、那”單立條目,但收錄了含有這兩個詞的條目,如卷二“這山望見那山高”、卷三三“這個”“這般、那般”“這畔、那畔”“者么”等。

《通俗編》中還出現了“隔是”(卷三三)、“個般(卷三三)”。“隔是”條:“‘格’亦作‘格’。《余冬序錄》:‘蘇州方言謂此曰個里。’‘個’音如‘隔’,音義相類也。”在“個般”后說:“此‘個’字亦當讀如‘隔’音。”翟氏沒有用按語指明“隔是”是吳語詞,我們可以認為在翟灝生活的時代,杭州方言中已借入了這個吳語指示代詞。光緒《杭州府志》收錄了“隔是”,便是明證。現代杭州方言中也有“格(個、隔)”參與構成的一系列詞,分別是:“格、格里、格些、格毛、格首、格面、格腔、格末、格歇兒、格歇毛、格個月”。(參鮑士杰 1998)296-297

(3) 否定詞用“不”

《通俗編》中以“不”打頭的條目多達100條,如“不便當”“不成器”“不出戶,知天下”等,但沒有一個含吳語的否定副詞“勿、弗”的條目。當然,也可以認為這些條目都是來自北方話或通語的習用語,有一定的整體性和凝固性,因此未用“勿、弗”替換。[7]但比較《通俗編》和《越諺》中意思相同的熟語,便可推翻上面的看法。請看(《通》=《越》):

求人不如求己(1759條) = 求人勿如求己(20頁)

遠親不如近鄰(0547條) = 遠親弗如近鄰(20頁)

一動不如一靜(1628條) = 一動弗如一靜(20頁)

類似的例子為數眾多,此不贅舉。上列三組熟語中,各組均只有“不”與“勿、弗”的差異。《通俗編》的條目和釋語中均只有“不”而不見“勿、弗”,足以說明《通俗編》所反映的是某種存有官話方言特征的方言詞匯。

(4) 表存在或完成的否定詞用“沒有”

《通俗編》未為“沒有”單立條目,但卷三八“變故”云:“《普燈錄》:‘藥山彝肅云:大樹大皮裹,小樹小皮纏。’今變之曰:‘走盡天邊路,沒有皮寬樹。’”其中的“沒有”反映了當時的語言情況。《通俗編》中未見吳語中與“沒有”相應的“唔有”等詞。

(5) 鐵鍋用“鍋”

“鍋”在吳語中一般稱為“鑊”,但《通俗編》全書未見“鑊”字,“鍋”出現三次。《通俗編》未為“鍋”單獨立目,但有“一鍋面”(卷二七),其內容為:“《癸辛雜志》:‘真西山負一時重望,時楮輕物貴,民生頗艱,于是為諺曰:若欲百物賤,直待真直院。及入朝,敷陳之際,首以尊崇道學為義。愚民無知,乃以為不切時務,復以俚語足前句云:吃了西湖水,打作一鍋面。’按:一鍋面,蓋謂糊涂。”《癸辛雜志》即《癸辛雜識》,南宋周密作,該書因宋亡后,周密寓居杭州癸辛街而得名。上述記載中所謂“愚民”顯然指杭州人,“鍋”應是南宋杭州方言詞。另外還有含“鍋”的短語“鍋底焦”(卷二七),即所謂“鍋巴”。翟灝的按語中也見該詞,“承熱鐺子”(卷二六)條按語云:“即近俗所謂趁熱鍋。”

(6) 有大量“兒”尾詞

這一特征在《通俗編》中體現得較為充分。《通俗編》專為“兒”立目,云:“猶云‘子’也。《升菴集》舉古詩用‘兒’字者:盧仝云:新年何事最堪悲,病客還聽百舌兒。……孫光憲云:晚來弄水船頭濕,更脫紅裙裹鴨兒。余如邵堯夫詩:小車兒上看青天……如此類甚多。《夢粱錄》載小兒戲耍家事,鼓兒、板兒、鑼兒、刀兒、槍兒、旗兒、馬兒、鬧竿兒、棒槌兒,蓋杭州小兒口中無一物不助以‘兒’者,故仿其言云爾。”此條說得清楚明白,杭州方言中有“兒”綴,且使用廣泛。又“鼎鐺尚有耳”條按語云:“俚諺‘瓶兒罐兒尚有耳朵’,本于此。”

2. 《通俗編》的吳語詞匯特征

由以上分析可知,《通俗編》所收詞匯具有官話方言的特征。那么,它是否是純粹的官話方言詞匯研究著作呢?答案是否定的,因為其詞匯又具有明顯的吳語特征。[8]

清嘉慶二十三年(1818)《松江府志》卷五“方言”:“今就其有所本者并記之。至《通俗編》所載與他郡相同者概未及云。”清光緒四年(1878)《青浦縣志》卷二“方言”:“今就其有所本者著于篇。至《通俗編》所載與他邑同者概未及云。”松江、青浦現在都屬于上海,使用吳語,兩地縣志收集當地方言詞匯時都以《通俗編》為參照,足以說明它所收錄的吳語詞數量之多。

這里我們以錢乃榮(2002)列舉的北部吳語的特征詞為參照,找出《通俗編》收錄的北部吳語的特征詞。首先是一級特征詞,共60個,有17個見于《通俗編》,占一級特征詞總數的28%強。它們是:

(1) ?:牙齒不齊,向口外突出。[9]《通俗編》卷三六“?”。

(2) ?:胃不舒,惡心嘔吐。《通俗編》卷三六“ ”(《集韻》通作“?”)。

(3) 渧:滴下。《通俗編》卷三六“渧”。

(5) 掭:延火,稱“掭火”,別燈芯,稱“掭燈芯”。《通俗編》卷三六“掭”。

(6) ?:宰殺畜禽燙水去毛。《通俗編》卷三六“?”。

(7) 揵:舉起。《通俗編》卷三六“揵”。

(8) 睏:睡,躺。《通俗編》卷三“六月三日雨一陣,上晝耘田下晝困”按語:“俚俗謂眠為困,或書作‘睏’。”

(9) ?:量比。比量長短,稱“?長短”。《通俗編》卷三六“?”。

(10) 煬:熔化,溶化,固體化為液體。《通俗編》卷三六“烊”按語:“《集韻》:‘煬,爍金也,或作烊。’”

(11) 尷尬:不自然,處境窘困,遇事難以處理。《通俗編》卷三四。

(12) 溫吞:水微溫,不冷不熱;性格優柔寡斷,做事緩慢拖拉。《通俗編》卷三“溫暾”按語:“俗又作溫吞。”

(14) 鱟:虹。《通俗編》卷三六“雩”按語:“今俗呼螮蝀若候,或若吼。《丹鉛錄》《田家雜》占俱因候音作鱟。”

(15) 埲塵:塵,塵土,揚起的灰土。《通俗編》卷三六“塳”。

(16) 竹爿:竹片。劈成片的竹木,稱“爿”。《通俗編》卷三六“爿”。

(17) 家生:家具。《通俗編》卷二六“家生”。

其次考查二級特征詞,共46個,見于《通俗編》的有12個,占二級特征詞總數的26%強。它們是:

(1) 擺:放。《通俗編》卷三六“擺”。

(3) 汏:洗。《通俗編》卷三六“汏”。

(4) 摑:用掌打。《通俗編》卷三六“摑”。

(6) 眍:眼睛深凹。《通俗編》卷三六“?”按語:“亦作‘眍’。”

(7) 囥:藏。《通俗編》卷三六“按”按語:“《集韻》有‘囥’。”

(8) 嗀:吸吐,如:“嗀出一口痰”。《通俗編》卷三六“嗀”。

(9) 挜:強加,或善意強予。《通俗編》卷三八“近造字”:“強與人曰‘挜’,音亞。”

(10) 殺:強頭入水,沉沒浸死。《通俗編》卷三六“ ”。

(11) 喥:呆傻,不靈活,不知分寸。呆子,稱“喥頭”。《通俗編》卷十七“喥”。

錢乃榮(2002)還列舉了57個三級特征詞,其中有15個見于《通俗編》,即:、朳( )、、脗、、?、拎、疰[10]、煠、?、皵、搇、?[11]、胴肛[12]、物事。篇幅所限,且上面的例證已足夠充分,故此處不再列舉例證。

除以上吳語特征詞外,我們比較了《通俗編》和清代紹興方言著作《越諺》(范寅著,1878年成書),發現了《通俗編》中的更多單音節吳語詞。《越諺》卷下“單辭只義”共311條,其中見于《通俗編》的有115條,占總數的37%弱。它們是:

以上材料證明,《通俗編》的詞匯以官話詞匯為主,又有一定數量的吳語詞匯,十分符合杭州方言詞匯的結構特點。

3. 《通俗編》中未見其他方言的特征詞

根據上述特征,或許還可以認為《通俗編》是雜集各大方言的常用口語詞匯而成的,因此具有了官話方言和吳語的部分詞匯特征。我們認為,并不存在這一可能。首先,上述見于《通俗編》的吳語特征詞均無方言身份標記,因此應該與其他詞語屬于同一系統。其次,這些詞(共45個)中有33個見于《杭州方言詞典》(鮑士杰 1998)(未見的是“家生、、眍、揢、嗀、喥、?、、脗、、皵、胴肛、物事、寣”等14個),這一事實說明,這些吳語特征詞在清代就已經是杭州方言的詞匯成分,翟灝將它們收入《通俗編》是對自己母語詞匯的如實記錄。最后,《通俗編》中未見官話和吳語以外的方言特征詞,這一點足以證明《通俗編》并非雜集各方言的通行詞語而成。接下來,我們將通過比對特征詞來說明《通俗編》中不含其他方言的特征詞。

杭州方言深處吳語區之中,吳語區的周邊分別是官話、贛語、閩語和徽語。前文已經說明《通俗編》的官話和吳語特征,這里再將《通俗編》中的詞匯與后三種方言的特征詞加以比較。

首先看閩語。李如龍(2002)離析了77個閩語一級特征詞,出現在《通俗編》中且意義相同的只有“郎罷、囝、?、焦”4個,下面分別說明。

“郎罷”指父親,“囝”指兒子。《通俗編》卷四:“囝,顧況《哀囝》詩:‘郎罷別囝,囝別郎罷。’按:閩中方言以父為‘郎罷’、子為‘囝’也。”翟灝在按語中明確表示“郎罷、囝”是閩語詞,因此在排除之列。

“?”指把繩子解開。解開說“?開”,透氣說“?氣”,通透說“通?”。《通俗編》卷三六:“?,《集韻》:‘他口切,展也。’按:‘?’即‘抖擻’二字反切。”“?”不是閩語特有的詞,它還通行于江淮官話、西南官話、徽語、吳語、湘語、贛語、粵語中(許寶華,宮田一郎1999)6251,而且《杭州方言詞典》中收有該詞。

“焦”猶干。《通俗編》卷三四:“焦巴巴,《埤雅》:‘蕉不落葉,一葉舒則一葉焦,故謂之蕉。俗以干物為焦巴巴,亦取芭蕉之義。’”“焦巴巴”是詞匯化程度很高的承古詞,且閩語中“焦”的成詞能力很強,如可以說“焦燥(干燥)、焦松(干爽)、喙焦(口渴)、烏焦(又瘦又黑)”等(參李如龍 2002),而《通俗編》中除了“焦巴巴、焦頭爛額、焦躁、焦心”4個含“焦”的詞以外,未見其他用例。這4個詞的詞化程度很高,分別作為一個整體被承襲,而“焦”或許已不能獨立使用或構詞。此外,《杭州方言詞典》中收有“焦毛氣”“焦焦”“焦得來”等詞語。(鮑士杰 1998)117因此,《通俗編》中的“焦”應該不是采自閩語。

由此可見,《通俗編》的詞匯系統中不含閩語的特征詞。

其次看贛語。曹廷玉(2002)列舉了贛方言的一級特征詞35條,只有“荷包(衣兜)”一詞出現在《通俗編》中。《通俗編》卷二五:“荷包,……按:今名小袷囊曰‘荷包’,亦得綴袍外以見尊上,或者即因于紫荷耶?馬致遠《黃粱夢》劇云:‘一舉成名,是我荷包里物。’”但該詞并非贛方言特有的,西南官話、中原官話、吳語等方言中也被使用。(李榮2002)3087因此《通俗編》中未見贛方言的一級特征詞。

最后看徽語。趙日新(2002)列舉了徽語的特征詞70條,見于《通俗編》且真正具有徽語特色的只有“朝奉”(卷十八)1個。然而光緒《杭州府志》《杭州方言詞典》都收錄了該詞。因此《通俗編》的詞匯系統中不含徽語特征詞。[14]

(二) 《通俗編》與清代杭州府方志所載方言詞相吻合

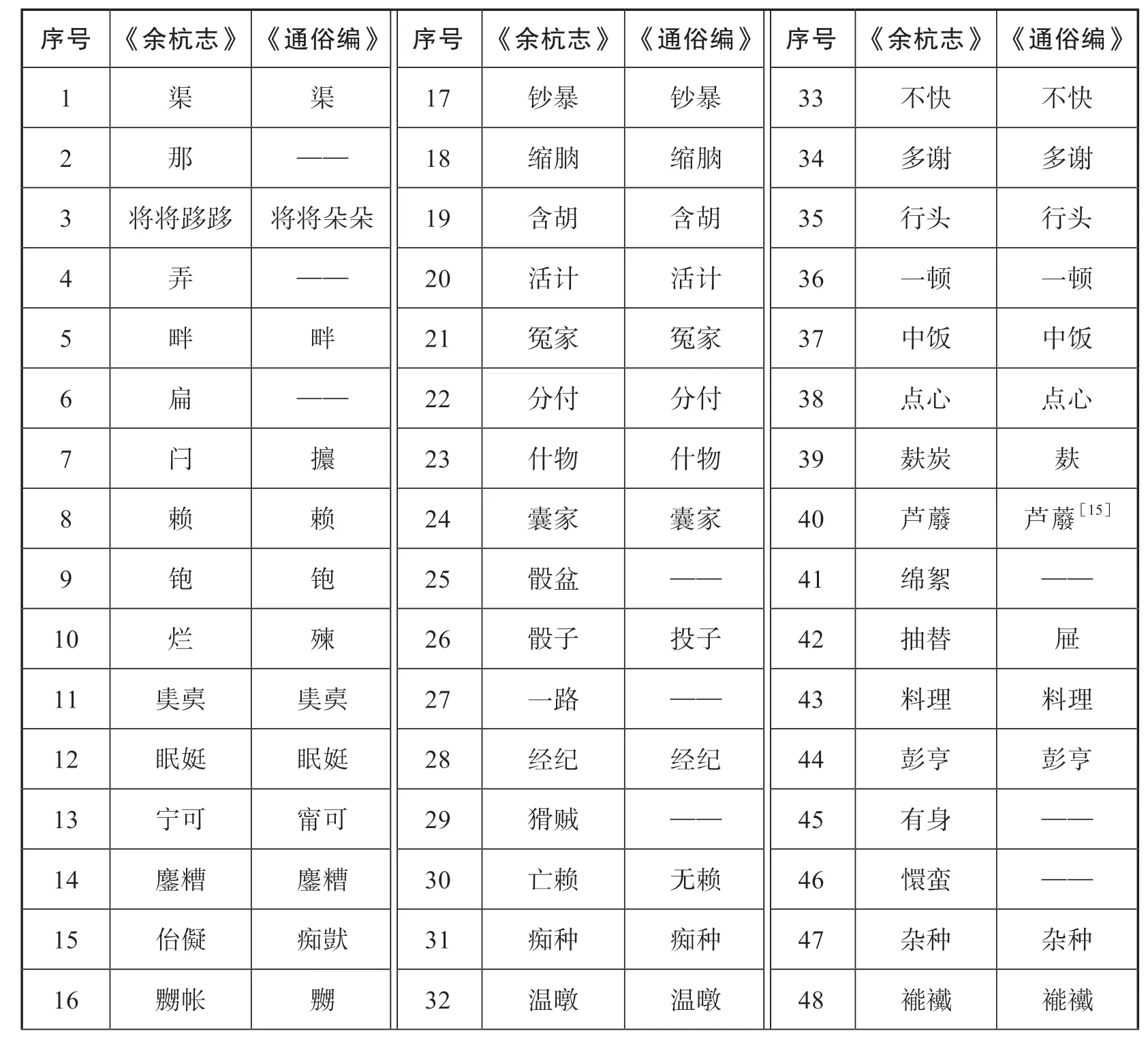

目前可以看到兩種載有清代杭州府方言詞的方志,它們是康熙《余杭縣新志》和光緒《杭州府志》。康熙《余杭縣新志》載方言詞92條,見于《通俗編》(忽略用字的差異,后同)的有71條(“麩炭—麩”“孲—孲兒”等4個部分對應的詞對未計算在內),占該方志所載方言詞總數的77%強。詳見表1:

表1 康熙《余杭縣新志》(表中簡稱《余杭志》)所載方言詞與《通俗編》比較

續表

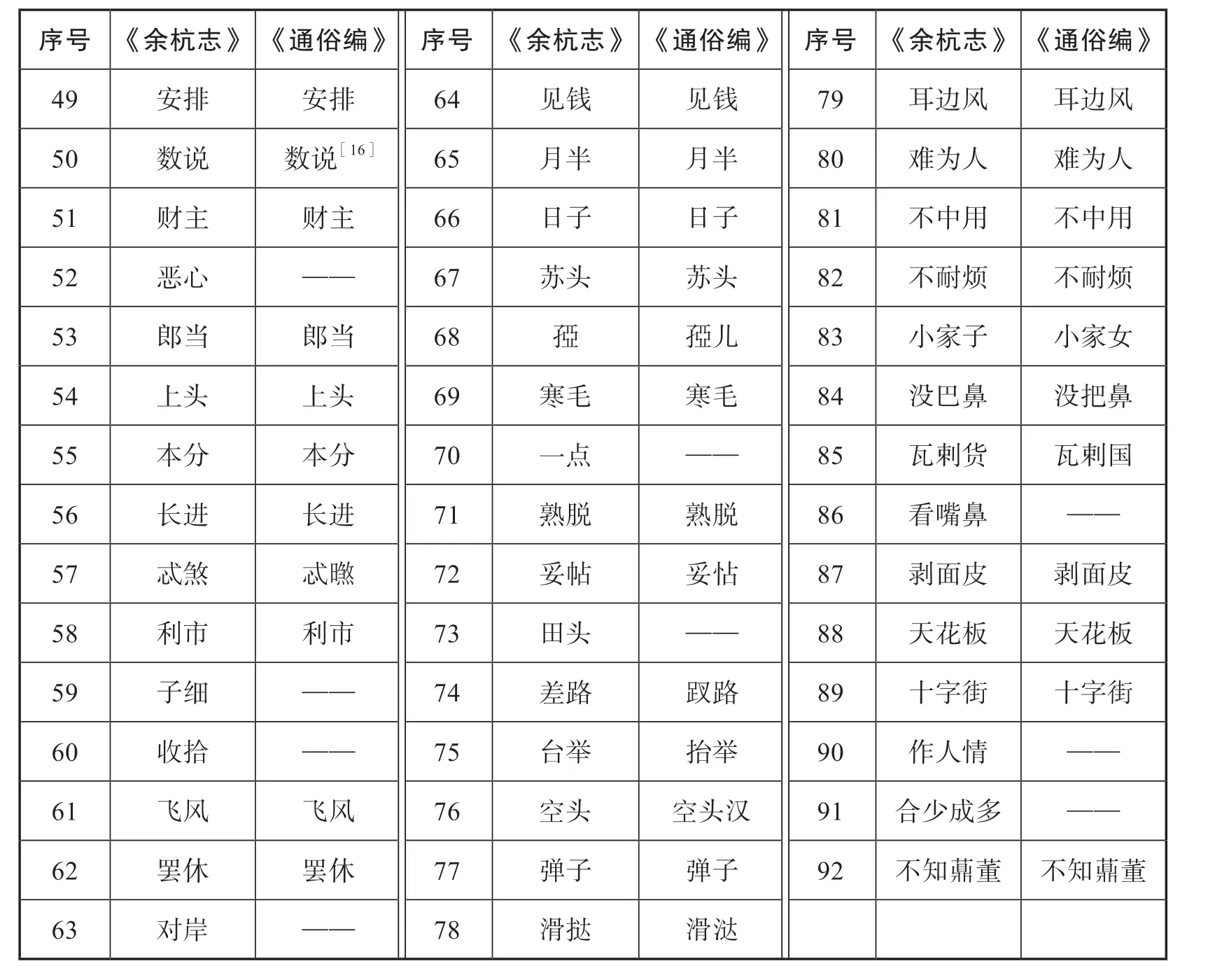

光緒《杭州府志》載清代杭州府方言詞86條,見于《通俗編》的有81條,占該方志所載方言詞總數的94%強。詳見表2:

表2 光緒《杭州府志》(表中簡稱《府志》)所載方言詞與《通俗編》比較

續表

表1和表2證明,《通俗編》所收錄的詞語和清代杭州府方言詞匯密切相關。當然,也許我們仍然可以認為,《通俗編》所收的詞語數量大而清代杭州府志書所收的詞語量極小,所以志書中80%的詞語都能在《通俗編》中找到。那么下面我們將《通俗編》與乾隆四十四年(1779)《寧河縣志》、光緒二十年(1894)《重修廣平府志》、光緒二十四年(1898)《灤州志》這三種載有清代直隸方言詞匯的方志加以比較,看看三者所載詞匯與《通俗編》所載詞匯的重合情況。

乾隆《寧河縣志》收清代方言詞55個,出現在《通俗編》中的只有“爹、媽媽、爺、奶奶、哥、相公、上頭、?苲、嗄、喌喌、夠、癟、頭口”等13個,占比24%弱。光緒《重修廣平府志》收清代方言詞93個,出現在《通俗編》中的只有“耶耶(爺爺)、趨趨、爹、孃、奶奶、哥哥、兄弟、姐(姐姐)、妹妹、丈人、丈母、連襟(連衿)、先生、相公、平白、不相干、邋遢、腌臜、做活(作活)、草驢”等20個,占比22%弱。光緒《灤州志》收清代方言詞86個,出現在《通俗編》中的只有“爹、媽(媽媽)、爺爺、奶奶、哥(哥哥)、兄弟、相公、丫頭、丈人、丈母、妹夫、崽子、老娘、得罪、庹、花錢、嚄、傻、頑、?臟(腌贓)、邋遢、毽(毽子)、打、擔、癟”等25個,占比29%強。

以上的數據告訴我們,《通俗編》所收詞匯與清代杭州府方志所載方言詞匯重合度高,而與清代直隸方志所載方言詞匯重合度低。

綜上所述,《通俗編》的詞匯既有官話方言的特征,又有吳語的特征,與現代杭州方言詞匯的構成特征相吻合;清代杭州府兩種方志所載詞匯見于《通俗編》的分別占兩種方志所載詞匯總數的77%強和94%強,而考查清代直隸三種方志所載,占比分別只有24%弱、22%弱、29%強。根據上面的兩個內部證據,我們認為《通俗編》反映了清代杭州府方言詞匯的面貌。

三、外部證據

我們認為《通俗編》反映了清代杭州府方言詞匯的面貌,除了上述內部證據之外,還有兩點外部證據。

首先是《直語補證》的序文。清梁同書的《直語類錄》是研究清代杭州方言詞匯的專著,是《直語補證》的前身。《直語補證》有梁氏《自序》,以及汪衡和謝墉所作的序(以下簡稱《汪序》和《謝序》)。這三篇序文明確指出:《直語類錄》是研究杭州方言詞匯的專著。

梁氏《自序》對認識《通俗編》的性質極為重要,因此全文移錄于后:

予嘗輯《直語類錄》一書,分甲乙丙丁四卷。甲載經傳《史》《漢》通俗之文,乙采里巷鄙談全語,丙則古人詩句之引用俗諺者,丁則常用俗字,以見于百家小說為準;其有非杭人所稱、而他省方言得之所聞者,別列戊部入之,戊者附也。眉居江氏、金圃謝氏,嘗為余序之。自晴江翟氏《風俗通》出,賅博有加焉,遂悉屏去。然其中亦有翟氏所遺,或舉一語而征引不同者,隨手記之,不復類次,名曰‘補證’,將以質之晴江云。二序附錄。辛丑冬日山舟書。

該序透露出三個重要信息:第一,從“其有非杭人所稱、而他省方言得之所聞者,別列戊部入之”一句可以看出《直語類錄》以記錄杭州方言詞匯為主,附記一些其他方言的詞匯;第二,《通俗編》已涵蓋《直語類錄》絕大多數內容;第三,《直語補證》專為補充《通俗編》。[18]

《江序》與《謝序》更為明確地說明了《直語類錄》的性質。《江序》云:“夫所謂‘直語’者,取劉彥和釋‘諺’之義,類次吾杭街巷璅辭卮語,而征引于經史雜說者也……鄉音里諺,入耳能通,典證句稽,復何所遺憾歟?衡本杭人,喜誦杭語,宜乎其疾之去體也。”《謝序》云:“山舟集其杭俗常語,以證于古,命曰‘直語’。”

其次是翟灝的撰著方式。《通俗編》的著作方式應是“輯錄”,即“凡載籍成言,為世俗口語所常及者,一一考其出處”(徐世昌等 2008)3868。游汝杰說“本書輯錄、解釋歷史文獻中的俗語和方言詞匯共五千多條,并考證其源流”(見胡裕樹 1992)564,同樣指翟灝在古籍中遇到自己認為當時口語中仍在使用的“成言”,便予收錄,并加考證。那么哪些詞語收錄,哪些舍棄,應當有一個大致的標準。我們認為,這個標準就是翟灝口中所說的、耳中所聽的詞語收錄,其余則不收。翟灝口中所說的、耳中所聽的當是其所生活的時代(清代)的杭州話和北方官話。周天度序《通俗編》云:“晴江則往來南北十許年,五方風土,靡所不涉。”此說不無夸張的成分,但也是據實而演繹。“翟家一直富裕,在京城有商業,父親派翟灝北上經理照料,在此期間結識魁儒杰士,有益于治學。翟灝常常是中午起床,與商賈為伍,經商買賣。”(轉引自汪少華 2006)前言周序所謂“北”當以北京為中心,所謂南當以杭州為中心。因此,翟灝收錄口語詞的參照標準應該是清代杭州方言及他所了解到的北方官話,而且是以他的母語為主要參照的。翟灝收錄口語詞參照了北方官話的情況,同時杭州方言也有著北方官話的詞匯特征,因此《通俗編》的詞匯表現出較強的官話特征;又因以杭州方言為主要參照,因此其詞匯又表現出較明顯的吳語特征,而這些吳語詞中有許多仍在現代杭州方言中使用。

綜合上述信息,我們認為,《直語類錄》是以研究杭州方言為主的方言詞匯研究專著。《通俗編》與《直語類錄》性質相似,否則不可能有如此高的重合度。據此我們初步斷定:《通俗編》在收錄口語詞匯時以當時的杭州方言為主要參照,它或許不是以研究清代杭州方言詞匯為目的的專著,但卻客觀上反映了清代杭州方言的大致面貌。

四、結語

根據內部證據和外部證據,我們認為《通俗編》主要反映了清代杭州府方言詞匯的面貌。具體而言,是以清代杭州城內的方言詞匯為主,兼及翟灝所熟知的城外近郊吳語詞匯。這一結論當與翟灝所操的方言相符合。翟灝是杭州府仁和縣人。仁和縣境位于清代杭州城北部,在城墻內,大致是艮山門、錢塘門、井亭橋、武林門之間組成一個方形區域。因此翟灝的母語應該是清代的杭州方言。他所編纂的《通俗編》中有大量的吳語詞,那是因為:第一,杭州方言深受吳語影響,借入了許多吳語詞;第二,杭州方言主要行用于杭州城內,城墻之外是廣闊的吳語區,生活在城內、操杭州方言的翟灝必然對城外的吳語有較深的了解。

《通俗編》的詞匯以杭州府普通百姓日用者為主,同時還包括不少見于古籍的為文人雅士所廣泛使用的詞語,以及少數其他方言中的詞語。《通俗編》卷三八“古諺”條云:“古諺之通行今俗者,前卷既各收錄。或不習于俗人之口,而雅人猶以為常談,則更匯識于此。其見經及雖雅人不復稱者,不盡識也。”根據這一說明,《通俗編》前三十七卷所收錄的詞語都是“習于俗人之口”的。我們認為,哪些是普通百姓所常用的,哪些是雅人所熟悉的,翟灝只是憑自己的感覺加以區分,因此有不少他認為不夠雅而普通百姓未必習用的詞語便被收入了前三十七卷。也就是說,這類詞語并非僅限于卷三八“古諺”中的那些條目。至于其他方言的詞語,《通俗編》均用標記加以標識,以吳語為多,官話次之,偶見其他方言詞語。吳語如卷二六:“急須壺,《三余贅筆》:吳人呼暖酒器為‘急須’,以其應急而用。吳謂‘須’為‘蘇’故亦曰‘急蘇’。”卷三三:“ 孲,《集韻》;‘吳人謂赤子曰孲。’”卷十八:“阿奶(嬭),按:今吳俗稱祖母曰阿奶(妳)。”卷三四:“哉,吳俗謂事已然曰哉。”官話如卷十七:“碎,按:今西北人嫌人言語煩瑣曰‘何碎也’。”卷二三:“梯己,按:今西北人多有此言。”[19]此外,還有兩個閩語詞,既前文已見的“郎罷、囝”。

綜上,本文將《通俗編》的著作性質確定為:一部反映清代杭州府方言口語詞匯面貌的方言學著作。這一結論具有以下三方面的意義:第一,為杭州方言詞匯史研究確立了一個寶貴的研究資料。完整而系統的歷史方言材料極為難得,詞匯方面的材料更是少之又少,《通俗編》共時描寫與歷時研究兼備,是研究清代杭州方言詞匯和杭州方言詞匯史的極好材料;[20]第二,為漢語方言學史的研究增加了一個重要的研究資料。《通俗編》受到很多研究者的好評,其溯源通變的成就尤其引人注目,但已有的評價都是在“口語詞”或“俗語詞”研究的視閾下做出的,本文的研究將《通俗編》歸入方言學著作的類別,使之進入方言學史研究者的視野,必然會使漢語方言學史更為豐滿和系統;[21]第三,本文的探索或能帶給我們一個啟示:那些被歸入“口語辭書”或“俗語辭書”的著作的性質或許有重新審視的必要。

附注

[1] 翟灝,字大川,一字晴江,浙江仁和(今杭州)人。生于康熙五十一年(1712),卒于乾隆五十三年(1788)。乾隆十九年(1754)中進士第,乾隆二十一年(1756)起先后任衢州府學教授、金華府學教授。翟灝著作還有《四害考異》72卷、《爾雅補郭》2卷、《湖山便覽》12卷、《艮山雜志》2卷附錄1卷、《辯利院志》3卷、《無不宜齋未定稿》4卷、《無不宜齋續稿》不分卷。翟灝的出生年還有乾隆元年(1736)的說法,此據顏春峰(2013)前言、汪少華(2016)前言。

[2] 該志的編纂者是清代著名語言文字學家俞樾,這則小序或許反映了他對《通俗編》的看法。見(中國大百科全書總編輯委員會《語言文字》編輯委員會1988)147。

[3] 在許、詹兩位先生的觀點發表前后,有許多學者關注、介紹《通俗編》,如劉葉秋(1963)117、周大璞(1987)82、姜聿華(1992)165,他們對該書性質的看法不出兩位先生觀點的范圍。

[4]《鄉言正字》,桂馥著,收入《札樸》卷九《鄉里舊聞》。

[5] 史皓元(2011)8對杭州話的現狀解釋道:“現代杭州方言語音系統里許多類似吳語的特征,實際上是在周邊吳語的影響下產生的,使宋朝形成的具有官話性質的‘新杭州話’蒙上了吳語的面紗。根據這種情形,結合杭州方言詞匯、語法上明顯占主導的官話特征,我們得出這樣的結論:杭州方言是一種古老的官話方言,是南宋時期遷至杭州的大量北方移民所操語言的后裔,后來吸收了周圍吳語的某些地區性特征。”

[6] 此外還有“自我作故”“唯我獨尊”“人棄我取”等成語。

[7] 一般較雅的成語結構穩定,在方言中使用時也不會用方言詞加以替換。如《越諺》中否定副詞一般用“勿、弗”,但雅成語“苗而不秀”“哀而不傷”“無所不至”等當中的“不”仍維持原樣。俗成語和熟語則隨其通行區域的用詞特點而發生替換,如《通俗編》卷二六“承熱鐺子”條按語云:“即近俗所謂‘趁熱鍋’”,該俗語《越諺》卷上“借喻之諺第五”作“趁熱鑊”。

[8] 李璐、曹煒(2017)指出:“《通俗編》收錄的方言詞的部分,其中大多是吳語詞匯,這或許與作者所處的生活環境有關,學界尚未有人對此做過相關研究,因此《通俗編》的方言詞匯尤其是吳語詞匯的研究應有較大的拓展空間。”

[9] 此為錢文的解釋,下同。

[11] 《通俗編》卷三四“白??”條。

[12] 《通俗編》卷二一:“酒挏工,……按:挏馬為酒中難造之貴品,世之稱酒工者輙兼挏字,乃寓贊美之意。而今以與‘胴肛’音同鄙之。”

[13] 括號中是《越諺》中字形不同但音義相當的詞。后仿此。

[14] 其他詞語如“新婦”(卷二二“新郎新婦”)、外甥(卷四“外甥多似舅”)、“睏”(卷三)、囥(卷三六)等雖見于《通俗編》,但并非徽語特有。

[15] 此據《直語補證》“?”條(5700):“令人呼蘆席曰‘蘆?’。”《通俗編》只收入“?”字。

[16] 《通俗編》卷一七“數”條:“今俗謂舉責人曰‘數說’。”

[17] 義為“小”。

[18] 此外,梁同書對翟灝的研究或許產生了一定影響,二人曾直接就《通俗編》中一些條目進行交流。《直語補證》:“就親,就壻,見《公羊傳·襄十六年》注。余嘗舉以示翟氏,今載在《通俗編》者是也。”《通俗編》卷四:“就親,《公羊傳》注:‘今就婿為贅婿。’按:俗謂出贅在外家曰‘就親’,即斯言也。”《通俗編》“就親”條正引《公羊傳》注為證,梁氏所言不虛。二人的交流范圍當不限于這一條內容,梁同書研究杭州方言口語詞匯的撰著旨趣可能會在多番交流中影響翟灝的研究。

[19] “碎”,今北京官話、冀魯官話、蘭銀官話有此用法。(許寶華,宮田一郎 1999)6445“梯己”,今北京官話用之。(許寶華,宮田一郎 1999)5263

[20] 杭州方言史的研究于漢語白話史的研究而言意義重大。“杭州城及杭州方言在白話演變發展過程中具有極其重要的地位和影響。這些例子提醒我們:正確認識杭州方言的本質和歷史是多么重要。共時層面的比較研究確可產生巨大的裨益,本書的研究可資證明。確定杭州方言為官話,我們便可在這一前提下,開始進一步細致深入地探求、了解杭州方言對漢語書面語和白話的貢獻和歷史影響。”(史皓元 2011)173

[21] 《通俗編》具有極大的漢語方言學史的意義,此處以其對方志的影響為例略加說明。《通俗編》是吳語區各地方志“方言”部分的主要取材對象。如清嘉慶二十三年《松江府志》、光緒四年《青浦縣志》、光緒五年《鎮海縣志》等都以《通俗編》為參照,前兩部志書在小序(前文已見)中明確表示收錄《通俗編》所載且本地特有的方言詞;光緒三年《黃巖縣志》雖未在小序中指明其取材對象,但所收方言詞從詞目到引證大多都取自《通俗編》。清代以后,1935年《蕭山縣志稿》卷二九收錄從《通俗編》中摘錄方言詞近200余條(另有22條與《通俗編》相合,但直接出處是毛奇齡的《越語肯綮錄》)。