國家風景名勝區金佛山旅游公路地質災害景觀治理

王寶亮,陳洪凱,韋 瑋

(1.核工業西南勘察設計研究院有限公司,四川 成都 610061; 2.西藏東南建設有限責任公司,西藏 林芝 860100;3.棗莊學院 城市與建筑工程學院,山東 棗莊 277160)

0 引言

我國地質災害以危巖崩塌、滑坡和泥石流最為多發和常見,已成為城鎮發展、交通建設和西部開發、國內國際雙循環戰略的重要制約因素之一。我國地形以山地為主,其中喀斯特地貌險峻雄奇,是旅游大國的根基。于是便出現了一種獨特的現象,在風景名勝區地質災害多發頻發,尤其是旅游公路的修建與養護,人為引發地質災害威脅游人安全及景區風貌。

在風景名勝區地質災害防治方面,涉及工程治理的較多,但大多停留在傳統和粗放階段,同一般地區的地質災害防治沒有太大區別,多數集中于解決安全問題,對景觀等因素考慮不足或根本未予以考慮[1,2]。在地質災害安全治理過程中,僅從工程有效性角度出發,造成一定景觀或人文價值的損壞和破壞。該文從上述問題出發,通過對國家級風景名勝區金佛山旅游公路地質災害治理研究,希望找出一條綠色環保、安全可行、有推廣價值的新技術。

1 金佛山概況

1.1 地理位置

金佛山自然保護區位于重慶市南川區境內(東經106°54′~107°27′,北緯28°46′~29°38′),北距重慶市88 km,東鄰武隆,南接貴州,交通便利。金佛山現獲5A 級景區、國家森林公園等多項殊榮,景區由金佛、柏枝和箐壩等108 峰組成,幅員面積441 km2。

1.2 地質地貌

金佛山屬貴州大婁山東段的一條支脈,地貌上屬于中高山區,分為中山臺地和低山峽谷,處于寬緩向斜軸部。主要地層為第四系全新統,下伏二疊系上統和志留系中統地層。景區屬典型的喀斯特地質地貌,山勢雄偉,切割強烈,緩傾角巖體結構發育,坡腳存在厚40 余米的松散崩坡積物。

1.3 氣候水文

金佛山自然保護區屬于亞熱帶濕潤季風區,雨量充沛,山間小氣候發育。降水季節分配不均,4—10 月降雨量占全年降雨的80%以上,相對濕度多在88%以上。垂直自然帶差異大,山體上部多年平均氣溫8.5 ℃,降水量1 434.5 mm;山體下部年均氣溫16.6 ℃,降水量1 286.5 mm。該區溫暖多雨且雨量集中,為區內崩塌等地質災害的發育提供了一個十分有利的外部環境[3,4]。

金佛山水系發達,河谷深切,溪流眾多,呈網狀發育,包括龍骨溪、石鐘溪、石板溪、柏枝溪、木渡河等26 條,均屬于長江水系。總流域面積2 565 km2,流程506.8 km,平均徑流量57.053 m3/s,年流量16.77 億m3,是南川水資源的涵養地。

2 金佛山旅游公路地質災害類型

2.1 巖質滑坡

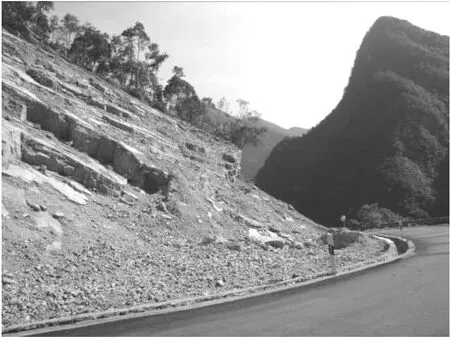

路線從山腳曲折而上,順層段落較多,邊坡巖體為二疊系灰巖,巖層傾角30°~36°左右,巖層層面有夾泥現象,且多處有軟弱頁巖層夾于灰巖間,老路順層挖方段坡體多出現不同規模的順層面破壞(圖1)。經統計,順層邊坡段落有1 439 m/19 處[5]。

圖1 金佛山旅游公路K4+400 處順層滑坡

2.2 不穩定斜坡(巖質)

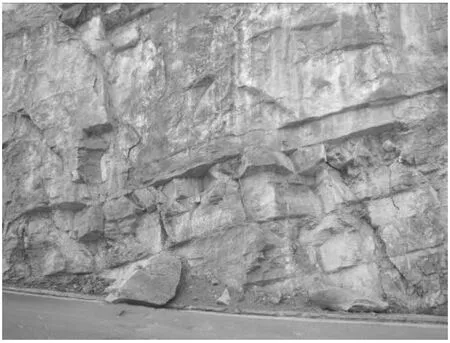

路線多展布于山體斜坡及山腰上,斜坡最陡可達60°~70°,受地形控制,測區挖方邊坡高度在30 m 左右的巖質高邊坡段落有:340 m/6 處。巖層為薄~中層灰巖,整體穩定性較好,坡體表面易發生零星掉塊和崩塌(圖2),需要及時清理坡表松散巖體。

圖2 金佛山旅游公路K7+200 處掉塊

2.3 崩塌

路線經過區巖體多組結構面切割,當結構面連通性質較好且空間可組成有臨空條件的塊體,容易產生塊體失穩。路線中共計有175 m/1 處。

2.4 不穩定斜坡(土質)

斜坡地土層厚度1~8 m,斜坡自然坡度一般為30°~40°,局部可達40°~50°,受地形橫坡影響,路基多采用半填半挖、全填的方式通過,易發生沿填筑界面的滑動破壞。經統計,斜坡路堤段落有955 m/25 處。

3 風景名勝區旅游公路地質災害治理原則

風景名勝區旅游公路地質災害的治理,首先考慮景觀價值和人文關懷,同時考慮地質災害的安全有效性。根據風景名勝區地質災害主要危害的對象是景觀資源和生態系統、游客和交通安全,確定如下原則[6,7]:

3.1 保護原則

保護歷史的、繼承的、現有的景觀價值,保持景觀資源的原汁原味,同時要注意把工程施工對生態環境的影響減少到最小的程度。

3.2 協調原則

考慮美學要求,在色彩、結構、形式方面,使地質災害治理工程與自然景觀協調,融為一體。

3.3 有效性原則

地質災害治理工程應運用現行規范,保證工程手段用的輕微,治理效果好。

3.4 保證游客安全的原則

風景名勝區是人流量較大區域,地質災害治理應結合應急管理手段,保障人民群眾的生命財產安全。

3.5 保障交通暢通的原則

旅游公路是景區進出的生命線,地質災害治理要采取臨時和永久治理工程相結合方式,保障交通通暢。

4 風景名勝區旅游公路地質災害景觀防治技術

根據風景名勝區旅游公路地質災害治理原則,結合金佛山地質災害的特點和發育規律,建立地質災害治理體系[8,9]。

4.1 滑坡災害的景觀防治

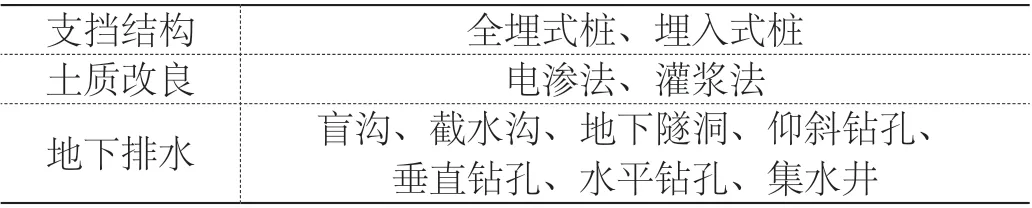

(1)微創治理技術是尊重自然、保護自然,在不改變滑坡坡度、坡高、長度、地形地貌、原始植被的情況下,采用地下排水、隱蔽支擋、電滲灌漿方法使滑坡保持穩定(表1)。

表1 微創治理技術

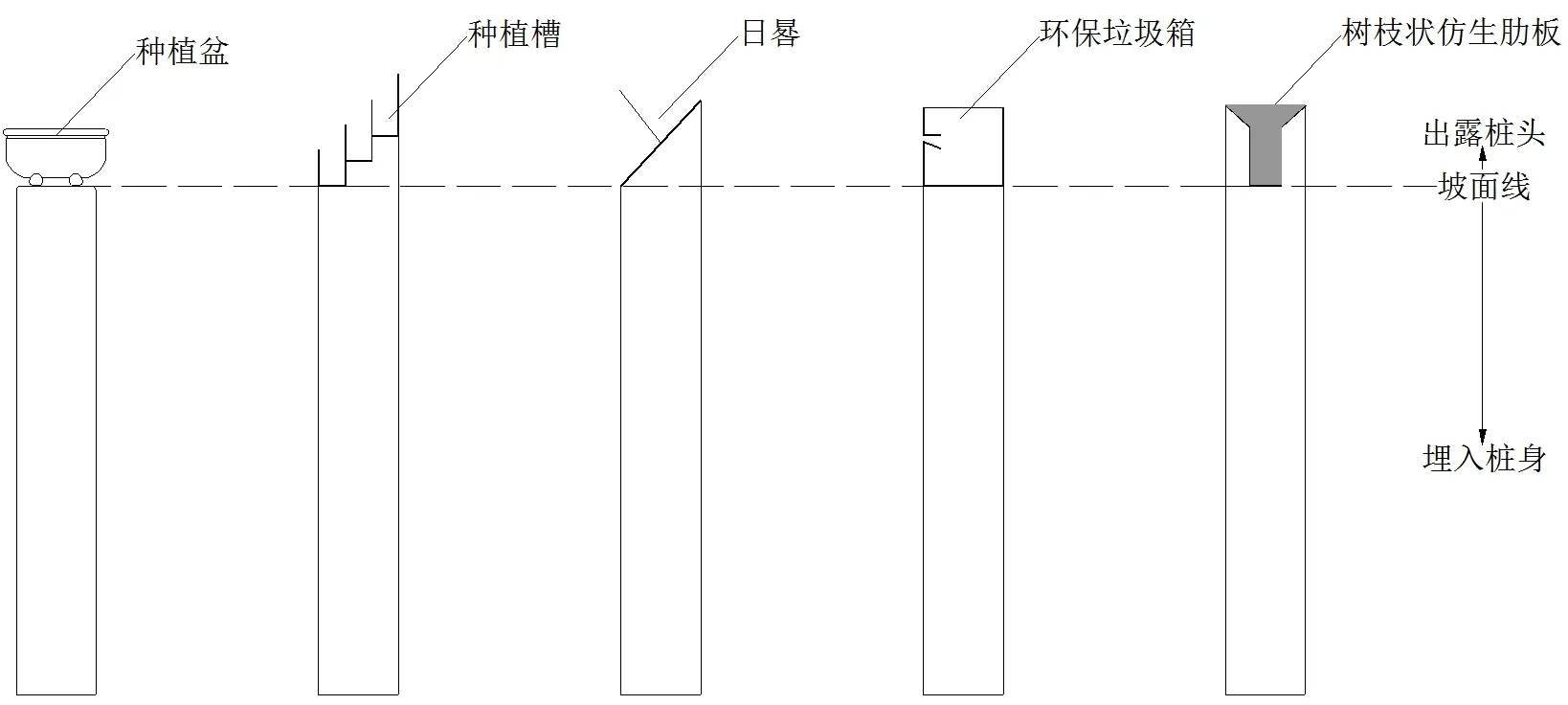

(2)修復治理技術是按照自然稟賦,采用仿生、日用、融合的方法恢復原生態,注重人在車上,車在路上的設計理念(圖3、圖4)。

圖3 景觀抗滑樁

(3)整形治理技術是打破原有平衡,總體規劃再造景觀,可采用抗滑支擋、減重壓腳、錨桿錨索等方法,后采用景觀、綠植等手段融入周圍環境。

4.2 崩塌災害的景觀防治

(1)崩塌治理應堅持以人為本、安全可靠、環保經濟、技術可行的原則,根據崩塌破壞特征、落石運動特點以及保護對象的位置采用清危或主被動的攔擋措施。

(2)對崩塌災害治理工程采用于崩塌體色彩相似的混凝土;采用與人文結合,附以墻面、雕刻、涂鴉的形式予以美化;使用無公害無污染的膠凝材料;對截排水系統采用景觀水系的打造。

4.3 綜合應用

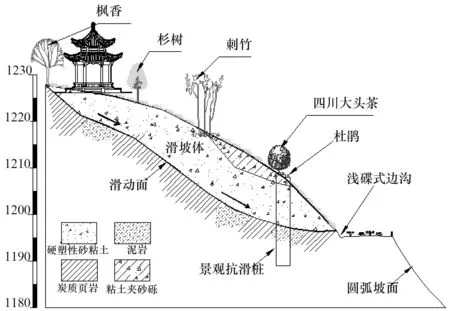

應用于金佛山西坡旅游公路K9+900 滑坡,根據旅游公路地質災害的治理原則、治理技術提出景觀美化和生態環保的方案:景觀型抗滑樁+ 截、排水溝(圖5)。

圖5 滑坡景觀治理方案

5 結論

(1)風景名勝區的旅游公路地質災害治理,應采用景觀、人文和環境友好型的方式進行;治理材料應選用綠色環保型。

(2)風景名勝區的公路地質災害治理工程宜采用隱蔽處理、弱化處理、美學處理、色彩處理,最大限度地減少人工斧鑿的痕跡,給游人以美的享受。

(3)金佛山旅游公路地質災害的治理對于保證100 萬人次/年接待量的實現,保證人民的生命安全都是十分重要的。景觀型治理技術是風景名勝區地質災害防治的必然趨勢,符合國家社會經濟發展的需求,對其他地質災害治理也有借鑒意義。