基于分散式布局醫院供熱系統節能實踐研究

程子偉(上海市中醫醫院, 上海 200071)

上海交通大學醫學院附屬新華醫院創建于 1958 年,從20 世紀 60 年代 1 萬多平米的院區面積,發展到如今近約25 萬 m2的規模。尤其近十年來,醫院通過“就地重建或改建”方式,院區規模迅速擴大,功能不斷增加。與此同時,醫院供能方式基本沒有進行大的調整,造成了醫院既有供能系統與動態布局之間不相匹配的矛盾。醫院采用集中供熱方式,供應整個院區供熱系統的采暖、生活熱水、中心供應室和食堂。由于用戶側的負荷具有需求不同步、負荷率低等特征,在用戶末端或系統的可調性受限的情況下,系統容易產生高能耗或低能效的問題。這也是節能技改的難點重點所在。

1 供熱用能現狀

2017 年,全院天然氣用量為 305.2 萬 m3,占全院總能耗的 22.3%。不同季節的燃氣占全院總能耗的比重不同,2月份最高達到 39.0%。2017 年全院天然氣碳(CO)排放量為 6 598 t。提高鍋爐能效是目前醫院最有效的減碳方式。

蒸汽密度小,所以本身產生的靜壓力小,適合超高層建筑。蒸汽不需任何外來壓力,依靠本身壓力克服系統阻力向前流動,適合遠距離輸送。新華醫院實際應用及運行管理方面存在以下幾點問題。

(1)系統能耗損失高。鍋爐系統的蒸汽管道長約1 300 m,管網復雜、用能分布區域廣、輸送距離遠、用能時間不一,系統易泄漏、鍋爐連續排污、疏水器漏氣、凝結水無回收率低等因素造成無效熱損失較大[1],通常占比 15%~20%。

(2)系統運行效率低。供暖季運行 2 臺,鍋爐系統平均負載率約為 3%;非供暖季僅運行 1 臺,鍋爐平均負載率為 19%。全年負載率較低,系統的季節和負荷適應性較差,出現“大馬拉小車”現象。以夏季供熱為例,由于此時熱負荷減少,鍋爐房基本上只有一個機組處于工作狀態,在1 臺機組工作時,機組的負荷率均處于 40% 以下。按照 GB 50736—2012《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》規范要求,鍋爐實際運行的負荷率宜≥50%。

(3)系統形式不合理。蒸汽的用能成本遠高于熱水使用成本;在低品位能源使用場合采用高能位能源的做法大大增加了燃氣的消耗。新建的兒科綜合樓 2020 年 8 月年竣工,新樓啟用后,對比 2020 年 12 月與 2019 年鍋爐燃氣用量,發現上升了近 60%。初步分析是由于鍋爐房與兒科綜合樓距離最遠,導致在能源輸送方面造成了較大的浪費。

(4)系統潛在隱患較多。鍋爐運行壓力 1 MPa,蒸汽溫度 184 ℃,高溫高壓,系統中安全閥、減壓閥等泄壓、減壓元件較多,存在易損件,存在超壓、泄漏、燙傷等潛在危險;鍋爐排污、設備疏水、沿線蒸汽管道疏水引起的廢熱水排放,影響水泵、管道壽命[2];系統中凝結水不能及時排凈,“水擊”效應明顯,容易導致管道內壁腐蝕加劇。

2 解決方案分析

新華醫院冷熱源設計為冷機與蒸汽鍋爐組合,其中高壓蒸汽熱媒是為滅菌而設定,使用場合主要是廚房及消毒供應中心,使用量不高,可改為就近安裝蒸汽發生器。其特點是產汽快(180 s 左右),隨用隨開,噪聲低、效率高,且蒸汽發生器不屬于壓力容器,所以與蒸汽鍋爐相比更加安全[3]。由于醫院變壓器容量不足,不適合采用風冷熱泵,最終采用用水鍋爐的改造方式。熱水鍋爐從設備布局來說有 2 種方案,即集中式和分散式,以下就 2 種方案進行比較分析。

(1)方案 1:集中式供熱。根據全院供暖及供生活熱水的需求,擬選擇 3 臺 4 t 熱水鍋爐,供暖季開啟 2 臺,非供暖季開啟 1 臺;同時原“汽-水”換熱器均更換成“水-水”板式換熱器。根據運行記錄分析,改造前蒸汽鍋爐效率取 80%,蒸汽管道、疏水器、熱交換器等綜合熱損失率取20%,則改造前蒸汽鍋爐系統效率為 0.64。改造后鍋爐熱效率取 94%,則改造后節能量為標煤 961.9 t,單項技術節能率約為 31.9%。

該方案優點是鍋爐房獨立設置,設備初投資小、管理集中、運行人員投入少;缺點是熱水傳輸路徑長,熱損耗高,熱水管路需新增,而醫院占地面積大,建筑結構復雜,施工難度大。

(2)方案 2:分散式供熱。鍋爐房分區域設置,以減少管網敷設對建筑的影響,較近的樓合并用一個鍋爐房,可利用現有的 4 個換熱站作為鍋爐房設置點。改造可結合現有的管網輸送路徑分批進行,將原有 19 號樓、2 號樓、8 號樓、27 號樓等 4 個換熱站區域陸續改造為熱水鍋爐機房,便于已有的空調水和生活熱水管道連接。

該方案優點有:機組效率高,換熱損失小,補水量小;輸配效率高,熱水傳輸路徑短,管道不易泄露,布局靈活,散熱損失小;管道設備維修成本低,隨用隨開,運行管理方便。缺點是設備初投資大,相比于集中式鍋爐房由于鍋爐房站點增多,運行人員成本相應有所增加。

綜合比較上述 2 種方案,從可行性和運行穩定來說,選擇方案 2 。

3 集中供熱系統改造

2021 年,新華醫院的鍋爐改造工作正式啟動。鍋爐房和換熱站是一個能量轉換的場所,既是產能中心又是能耗大戶[4]。改造工作首先從 19 號樓著手實施,主體思路是改變19 號樓的蒸汽熱水供應方式,改蒸汽供熱系統為熱水供熱系統。

3.1 設計方案

首先,將以往的集中蒸汽供應方式改造為分散型就近供應,切斷蒸汽鍋爐房對 19 號樓的蒸汽供應,在原 19 號樓地下 1 層容積式熱交換器部位設置熱水鍋爐,供 19 號樓的生活熱水和空調采暖。對 19 號樓地下 1 層容積式換熱器進行重新布局:在機房的左半部分放置 2 臺 3 t/h 的常壓熱水鍋爐,在熱水機房的右半部分設置 8 臺水-水熱交換器、4 組回水泵、4 臺穩壓罐和 3 臺循環水泵。

3.2 設備選型

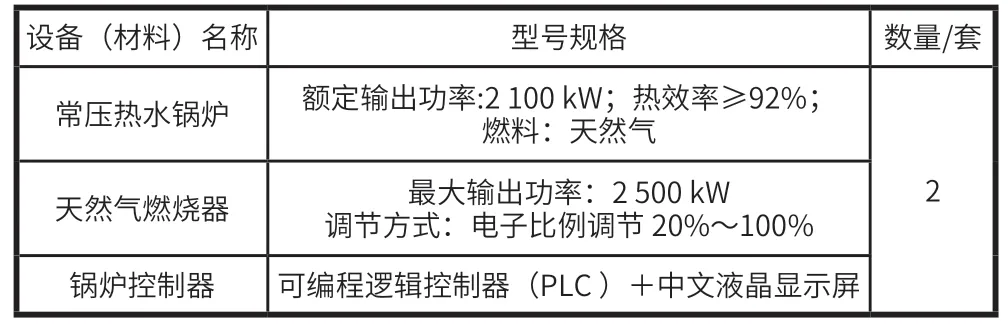

(1)擬增加熱水鍋爐選型見表 1。

表 1 新增鍋爐設備清單

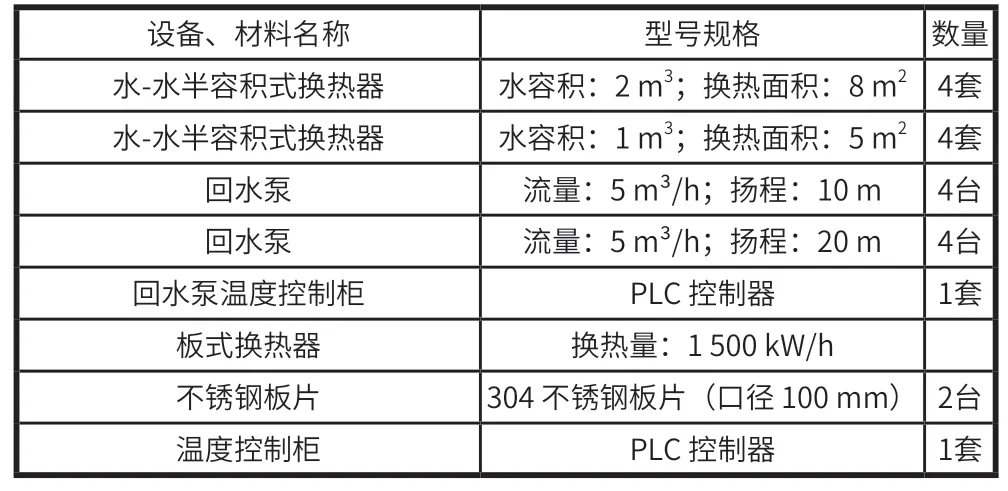

(2)擬更換換熱設備選型見表 2。

表 2 生活熱水和空調換熱設備相關信息

4 節能效果

本次集中供熱改造涉及建筑用熱問題,因此對 19 號樓用熱量進行計算分析。19 號樓全年需要供應生活熱水,而采暖供應只在冬季進行,因此對 19 號樓的用能分 2 部分計算。

4.1 生活熱水用能分析

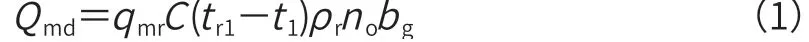

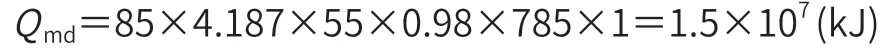

對于醫院建筑而言,生活熱水需要全年供應,以滿足病人對良好醫院環境的追求。由于醫院用水單位有 785 個,根據 GB 50015—2019《建筑給水排水設計標準》,故醫院每天熱水設計耗熱量計算依據如式(1)所示。

式中:Qmd—平均日耗熱量,kJ/d;

qmr—平均日熱水用水定額,L/(床d),取85 L/(床d);

C—水的比熱,kJ/(kg·K),取 4.187 kJ/(kg·K);

tr1—水的溫度,℃,取 60 ℃;

t1—冷水溫度 ,℃,取 5 ℃;

ρr—熱水密度,kg/L,取 0.98 kg/L;

no—用水單位個數;

bg—同類型衛生器具的同時使用百分數,取100%(b)。

把相關數值代入式(1),具體計算如下:

醫院生活熱水需要全年供應,故全年熱水需要的熱量為:

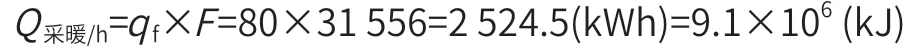

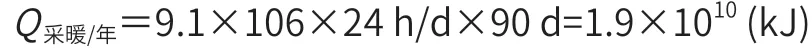

4.2 空調采暖熱量分析

本次計算采用的熱負荷為房間面積乘以每平方米的設計熱負荷指標。根據《實用供熱空調設計手冊》,采用80 W/m2采暖熱負荷。冬季,室外溫度 -4 ℃ 下,為達到室內溫度 18 ℃ 的要求,供熱系統向建筑物供給熱量。采暖設計熱負荷是指當室外溫度為采暖室外計算溫度,為了達到上述所要求的室內溫度,供熱系統在單位時間內向建筑物供給熱量。冬季供暖時間一般為 3 個月,即 90 d。采暖供熱量公式如式(2)所示。

式中:qf—單位建筑面積采暖熱指標,W/m2;

F—建筑面積,m2。

實際采暖面積 31 556 m2。采暖需要熱量計算如下。

實際每小時采暖所需熱量:

整個采暖季需要的總熱量為:

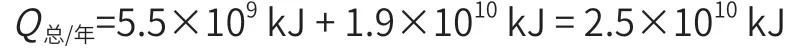

4.3 節能分析

通過對建筑耗熱量的計算,可以得到整個大樓全年總熱量:

此熱量相當于消耗蒸汽量 9 920 t(252×104kJ 相當于蒸汽量 1 t);相當于消耗標煤 853 t(標煤 1 t 相當于2.9×107kJ);相當于消耗天然氣量 74.4 萬 m3(每噸蒸汽相當于消耗標準天然氣 75 m3);冷凝水排放熱消耗損失 9 994 t×55 ℃×4.187 kJ/(kg·K)=2.3×109kJ(相當于節約標準天然氣 6.8 萬 m3);蒸汽供給時的沿途管道損失,經測算一般沿途損失為 3% 左右,根據 19 號樓年標準天然氣耗量(74.4 萬 m3),可節省標準天然氣 2.2 萬 m3。

從以上分析可知,機房改造完成后可以節省標準天然氣約 9 萬 m3。因為采用的熱水換熱系統為閉式系統,不需要加入市政水,可以節水約 9 920 t。改造完成后節約費用如下。

(1)第一年可節約標準天然氣 9 萬 m3(燃氣單價為 3.79 元/m3),可以節約天然氣費用為:9 萬 m3×3.79 元/m3=34.1萬元。

(2)第一年可節約市政水 9 920 t (自來水費用 4.86 元/t),可以節約市政水費為:9 920×4.86 元/t=4.8 萬元。

從以上理論分析結果可知,如果把供熱蒸汽鍋爐改為熱水供熱鍋爐,預計第一年可以節約 38.9 萬元。

5 結 語

醫院布局、供能方式及用能效率有較強的內在關聯,不能照搬公共建筑的一般方法進行節能改造。本項目通過分散式燃氣熱水鍋爐逐步替換集中蒸汽鍋爐供熱,實現了供熱系統的節能、減排、降本,可有效減少醫院能源浪費和碳排放,促進醫院實現碳中和以及提高能源利用效率,并為分散式布局醫院能源改造提供新的思路和方法。