實現初中數學試卷講評課高效的對策思考

摘要:在新課程新理念下,追求課堂高效是教師的向往;在雙減政策下,更是時代對教師提升教學效能的呼喚。試卷講評課是初中數學教學的重要組成部分,是針對學生考試所反映出的錯誤進行矯正,是對缺漏和不足進行有效的干預,上好講評課對夯實學生雙基、矯正思維障礙、提升分析問題解決問題能力、培養學生創新意識等都有著特殊的意義。

關鍵詞:合理定位;共性錯誤;思維能力

中圖分類號:G633.6文獻標識碼:A文章編號:1673-8918(2022)24-0078-04

目前不少初中數學試卷講評課存在低效或收獲甚微的狀態,比如,教師不顧主次,逐題講解,眉毛胡子一把抓;沒有合理歸類,盲目重復操作,浪費學生的時間;重解題過程,輕方法指導,學生知其然而不知其所以然;面面俱到,一言堂,一講到底,學生缺乏參與,老師講得口干舌燥,學生聽得昏昏欲睡;諸如此類,錯失對學生學習品質提升的機會,嚴重挫敗學生學習數學的熱情,降低課堂實效。初中數學常見的試卷講評課如何追求高效呢?仁者見仁,智者見智,筆者根據多年初中數學試卷講評課的心得體悟,提出幾點思考,以拋磚引玉。

一、 分析有效數據,合理定位,確定教學目標

優質的講評課,備課是個龐大的工程。前期關注考場狀態、成績真實性,及時閱卷統分,進行本班橫向和年段縱向比較,知曉本班這次考試成績的整體情況,清楚各分數段人數的分布,細化到每題得分率(若統考可以利用好分數平臺功能,查閱各種詳細數據,發現學生薄弱環節,非常方便有效),包括典型的錯誤、思維障礙、奇思妙想等。針對試卷暴露出的問題,結合班情、學情,合理定位學生基礎知識、基本技能和學習能力的情況,預測通過師生努力可以達到的水平,制定教學目標,使講評重點突出,有效解決學生最突出、最主要、最想知道的問題,為后續的學習打下知識基礎和提供能力保障。

以下是筆者送教下鄉初三某班的一次試卷講評課的案例。考試卷是《2020年漳州質檢卷》。該試卷關注學生發展,突出能力,能有效區分學生的水平。如第8、11、14、23的第1小題等立足于考查學生對概念的理解和應用;第2、6、21題通過視圖的觀察、平移、旋轉等幾何變換對學生的空間觀念進行考查;第13、19、22、24等題重點考查了高中必備的運算和推理能力;第7、22、23題通過創設與學生生活相關聯的情景,考查學生的應用意識;第25題通過創新題型考查學生的創新意識。

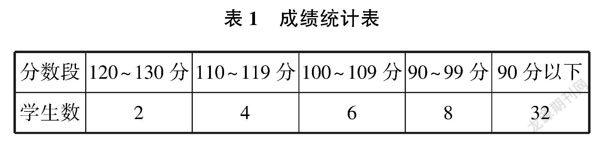

(一)成績統計(見表1)

閱卷之后,跟該班數學任課老師進行了充分溝通,該校處城鄉接合處,“留守學生”多,在高年級留守學生學習上兩極分化現象尤其突出,部分學生有“讀書無用論”的思想,學習上放棄了對自己的要求,基礎薄弱,不思進取,思維欠缺,有16人屬于這種狀況,只做一點填空和選擇題,分數在30分左右,3人有想讀一點數學,無奈綜合因素導致數學學習困難重重,這次測試成績在50分之下。鑒于學生的實際情況和即將面臨中考,針對這19名學生實施分層教學分層布置作業,課堂上特地設計一份數學托底訓練練習,反復訓練最基礎的知識、最基本的技能,課后安排小老師一對一輔導,以達到數學課程要求——人人都能獲得必需的數學,不同的人在數學上得到不同的發展。余下33位學生最低分64分,針對這33位學生的卷面完成情況,分析有效數據,合理定位,確定教學目標。

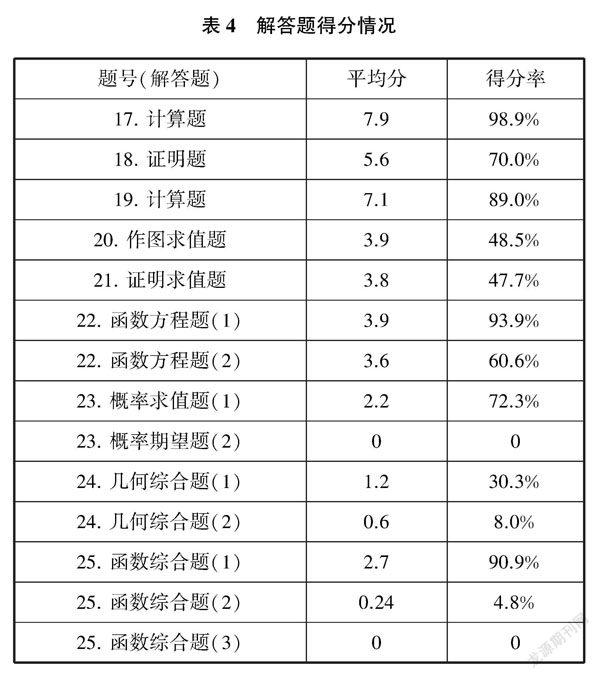

(二)試卷中各題得分情況(參與學生33人,見表2~表4)

分析表2~表4的有效數據統計,教學目標是托底和培優兩頭兼顧,合理定位,課堂鎖定120分,像第23題第(2)題、第24題第(2)題、第25題第(2)(3)題無人會解或極個別學生解出部分的題目,課后個性化培優處理是注重不同層次學生的不同需求,盡量不浪費絕大部分學生的時間,提高教學實效。

二、 共性錯誤,歸類剖析,提高課堂的實效

對知識的學習和掌握打一個比方:如果把知識比作一顆顆晶瑩剔透的珍珠,學生比作拾珍珠的人,若粒粒散散的捧在手里,一裝不了多;二肯定容易隨時丟落。若用細繩把它們串聯就能如愿獲得所有珍珠。的確,知識也只有善于歸類,才能使知識結構化、條理化、系統化,才有利于深層理解和有效掌握。類似地,老師在講評課時,逐題孤立講解,不僅費時、煩瑣,而且失去讓學生觀察、類比、聯想、轉化等能力的培養機會,應該引導學生對試卷上多數的共性錯誤進行歸類:是對概念、公式、法則、定理記憶不牢,理解不透,或理解錯誤?還是審題不嚴,對字、詞、句解讀有偏差?是計算沒有根據算理算法出錯,還是方法策略失當?針對錯因,把相關聯的題目歸類,對癥下藥,在知識的整合和對比中,使學生對這類問題形成一個整體感,有助于學生有序、清晰地理解知識間內在關聯,構建自身的新認知,也有利于知識持續生長和創新,為后續的學習提供不竭的動力,這才是真正的高效。

上面提到的送教下鄉的試卷講評課,根據試卷分析結果,絕大部分同學解答好的題目課堂不講,共性、典型問題歸五類剖析。先按知識內容歸類:像第8、14、23(1)題涉及統計概率知識歸為一類,重點回顧相關概念,并配以相應練習,鼓勵學生這類題志在必得;像7、22題是中考必考的應用題歸為一類,側重復習應用題解題策略,如何找等量關系列方程,讓學生對解應用題有自己熟練的方法;第18、20、21題是幾何證明題歸為一類,學生書寫不規范、不嚴謹,推理能力薄弱,課堂上注重講析幾何證明的技巧——讀題、標圖、聯想,同時拍照上傳書寫不規范的試卷,讓學生辨析,避免重蹈覆轍;圓是很多學生頭疼的內容,有些學生干脆遇圓繞道,自己心里先定位不會,但中考涉及圓的內容往往不是很難,像第8、24(1)題就是考查圓的相關知識歸為一類,發現圓也沒有那么難,目的在于激勵學生不放棄;最后按試卷中的思想方法把第10、13、15、16題歸一類講析,它們分別應用了分類、整體、轉化、數形結合等思想方法,讓學生明白數學思想方法是數學的靈魂,時刻在用。分門別類之后課堂上創設民主、合作、探究的情景,通過師生互動、生生互動,引導學生答疑釋疑、整合知識、總結方法規律、啟迪思維,在緊湊、有序、愉悅中完成了教學任務。

三、 善用試卷中的好題,發揮學生的主體性,培養學生的思維能力

一遇難題,老師常感嘆,類似的題目學生做過了、講評過了,有時還多次做過、講評過,考試依然很多學生不會,說明學生存在著思考缺欠甚至誤區。老師講評過的內容,囫圇吞棗,沒有內化為自己的認知方式,學生的思維還停留在原有水平上。若試卷講評課只是就題論題,相當于穿新鞋走老路,沒有提升學生的思維水平,解題時難以跨越題目的思維障礙。史寧中教授在《數學教育的未來發展》中闡述過,數學教學應當承擔起提升一個人未來思維能力的重擔。因此,數學試卷講評課只有承擔起培養學生的思維能力的重擔,方顯出課堂的實效。

一份試卷常有個別題目很出彩,原型來自課本,不偏不怪不叼,有針對性和綜合性,既考查多個知識點的聯系,又滲透多種方法、策略和思想,難度適中,對學生又具有挑戰性。老師要善于發現這種好題,發揮老師的主導作用,突出學生的主體地位,點撥學生一題多解,培養學生思維多樣性和創新能力,在對比中總結思想方法;或變式拓展,牽引學生思維的發展和完善;也可以師生互換角色,共同探討挖掘學生思維潛力等。在老師主導下,讓學生去探索,大膽猜想、凝練觀點、提出問題,喚醒創新意識,使學生真正成為講評課的主人。在多角度、全方位的探索感知實踐中,優化知識結構,培養思維能力,為后續學習助力,提升學生學習數學的核心競爭力。

筆者在評講2019~2020學年第一學期九年級期中檢測卷時,發現第16題就是典型好題。以下是筆者的處理方式,供大家批評指正。原題展現:已知菱形ABCD在平面直角坐標系中的位置如圖1所示,頂點B(10,0),AC=85,點E的坐標是(0,2),點M是對角線AC上的一個動點,當MD+ME最短時,點M的坐標是。

分析點評:這是一道幾何、代數綜合題,涉及菱形、直角坐標系、一次函數、三角形相似等眾多知識,綜合考查學生整合知識熟練程度及分析問題、解決問題的能力。教學過程再現:師生共同互動分析幾何解題套路——讀題、標圖、聯想,所謂聯想就是已知可知,未知還需要什么。引導學生回顧線段和最值策略“化同為異、化折為直”,學生發現這是兩定一動模型,來自課本中的練習——兩村在公路上建奶站問題。因此,只需作D或E關于AC的對稱點,然后連接E或D與對稱點交AC于一點M,即可確定M的位置。因為菱形是軸對稱圖形,點B、點D關于AC對稱,所以連接BE交AC于點M,點M就是所求作的。如何求點M的坐標呢?老師點撥、引導學生一題多解,目的在于培養學生思維的多樣性。請生1講演思路,生1用函數知識解決問題:如圖2,連接BD交AC于點F,因為四邊形 ABCD 是菱形,所以AC⊥BD,AF=12AC=45,在 Rt△ABF 中,根據勾股定理求出BF=25,過點F作FN⊥AB,垂足為N,根據面積不變,12AF·BF=12AB·FN求出FN=4,在Rt△FAN中,根據勾股定理得AN=8,所以F(8,4),求出直線AC的解析式為y=12x,由B(10,0)、E(0,2)求出BE的解析式為y=-15x+2,聯立y=12xy=-15x+2,解得x=207y=107,求得M207,107。請生2講演思路,生2用三角形相似知識求解:如圖3,過點M作MG⊥AB,垂足為G,因為四邊形ABCD是菱形,所以AC⊥BD,所以∠AFB=90°,因為MG⊥AB,所以∠AGM=90°,得∠AFB=∠AGM,又由∠BAF=∠MAG,得△ABF∽△AMG,得BFAF=MGAG=2545=12,設MG=t,則AG=2t,易證△MGB∽△EAB,得MGAE=BGAB得t2=10-2t10,解得t=107,所以MG=107,AG=2t=207,得 M207,107。通過一題多解,變通求法,整合了知識結構,使一次函數、點的坐標、菱形、三角形相似等知識有機融合在一起,生成為學生的新認知。教師還可以跟學生互換角色,拓展外延,激發學生思考,如追問:剛才是在菱形的背景下考了兩定一動模型,還可以考什么呢?請學生出題。學生根據學習經驗回答,可以考一定兩動模型。請生3出題:如圖4,在AC、AB上找點M、G,使MG+MB最短,求點M的坐標。師解答分析:解題策略相類似,還是“化同為異,化折為直”,連接MD,根據菱形的對稱性,得MD=MB,所以要求MG+MB最短,只需求MG+MD最短,由“垂線段最短”原理,過點D作DG⊥AB,垂足為G,則DG交AC于點M,這時點M就是所求作的點。

四、 課后跟進落實,端正學習態度,培養學習習慣

雙減政策下,課堂45分鐘是老師的主陣地。為了課堂提質增效,不浪費絕大多數學生的時間,試卷講評課無法當堂解決所有學生的所有問題,個別學生的不具有代表性的問題要求學生課外自行訂正,積極主動地尋找解決辦法,并做好錯因分析說明,課后老師要一一落實問題解決情況,讓學生的錯誤不留死角,培養學生有錯必究的良好習慣,形成積極主動解決問題的態度。課后根據講評課反饋的情況,布置3、4道作業進行刻意學習,鞏固最重要的知識技能,為后續學習打下堅實的知識基礎。

在試卷講評課中,忌諱面面俱到、平均使力,應該以恰當的方式,抓住學生問題的“要害點”,抓準學生思維提升的“盲點”,在學生最近發展區做精辟的演繹,引領學生從紛繁復雜的內容中理清頭緒,抓住問題的本質,突破難點,這才是真正的追求高效。把握好“講”與“不講”、“講多”與“講少”、“精講”與“多練”教學節奏,優化課堂,為學生的思考提供足夠的時間和空間,把學習的主動權還給學生,使學生在主動、積極的情感狀態下掌握知識和技能,培養分析問題和解決問題的能力。

參考文獻:

[1]韓新正.談數學課堂教學的節奏之美[J].中小學數學,2013(9).

作者簡介:林巧容(1975~),女,漢族,福建寧德人,福建省寧德市蕉城區蕉城中學,中學一級教師,研究方向:初中數學。