資本市場系統性風險的監測與度量

陳天閣 王軒

摘要:在全面學習境內外機構編制金融壓力指數監測系統性風險的基礎上,梳理中國資本市場高風險時期列表,并通過ROC檢驗來篩選對高風險時期敏感的基礎指標,構建了更好地反映中國資本市場風險特征的金融壓力指數。本研究構建的資本市場金融壓力指數能夠匹配從資本市場角度監測系統性風險這一應用場景,并且該指數在2015年6—8月股市異常波動時期、2016年1月熔斷機制導致短期流動性枯竭時期、2019年中美貿易摩擦加劇時期及2020年2月新冠疫情沖擊資本市場時期均突破預警線,具有較好的實證效果。

關鍵字:系統性風險;金融壓力指數;ROC檢驗;資本市場;風險監測

中圖分類號:F830? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1001-862X(2022)03-0034-007

一、引 言

2008年國際金融危機給全球經濟和金融市場帶來重創,引發了防范類似危機重演的激烈討論,系統性風險防范逐漸成為全球監管和風險管理的重要任務。國際疫情持續蔓延,世界經濟下行風險加劇,不穩定不確定因素顯著增多[1],我國經濟在經歷了長期高速增長后正處于風險易發高發期,結構失衡問題突出,潛在風險和隱患正在積累,在新冠疫情的沖擊下,市場監管暴露出許多問題與不足,金融安全面臨巨大挑戰。黨的十九大報告提出,“健全金融監管體系,守住不發生系統性金融風險的底線。”黨的十九屆五中全會再次明確要求維護金融安全,守住不發生系統性風險底線。2018年中央經濟工作會議指出,資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用,要通過深化改革,打造一個規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。2020年3月1日,新修訂的《證券法》首次明確國務院證券監督管理機構依法防范系統性風險、促進證券市場健康發展的職責。2021年中央經濟工作會議進一步將正確認識和把握防范化解重大風險提升為我國進入新發展階段必須解決的新的重大理論和實踐問題。新時代賦予資本市場新的定位和使命,也對資本市場監管工作提出新的要求。在當前環境下,從資本市場視角研究系統性風險監測十分必要。金融壓力指數是監測系統性金融風險的重要方法,由于其具有良好的靈活性、可擴展性及快速的更新頻率,該方法在境內外監管和監測實踐中得到了廣泛的應用,代表性的包括:世界貨幣基金組織、國際證監會組織、國際清算銀行、亞洲開發銀行、美國聯邦儲備局、歐洲中央銀行、中國人民銀行,以及高盛、彭博、德意志銀行等。不同機構因市場環境的差異及監測目標的不同,在構建金融壓力指數時所選擇的監測指標體系有很大的差異,目前尚缺乏從資本市場視角構建的金融壓力指數。本文擬通過梳理中國資本市場的高風險時期列表來篩選更加符合中國資本市場風險特征的監測指標體系,并借鑒文獻中常用的方法合成資本市場金融壓力指數。

二、文獻綜述

國內外學者關于系統性風險的研究非常豐富,從系統性風險內涵的角度可將相關文獻分為三類。一是從風險傳染的角度定義系統性風險。Hart和Zingales(2009)認為,系統性風險是指金融體系內機構倒閉或市場崩潰這樣的尾端事件從一個機構傳染到多個機構、從一個市場蔓延到多個市場,導致損失在金融體系內不斷擴散,并對實體經濟造成沖擊的風險。楊軍(2011)認為金融機構之間相互依賴、相互連接的關系是系統性風險的根源。Besar等(2011)認為,家庭、企業及金融機構相互連接形成了關聯網絡,而初始擾動在網絡中傳播會形成系統性風險,導致網絡的崩潰或退化。Greenberg(2013)認為系統性風險是由觸發事件所導致的金融不穩定在不同金融機構和金融市場之間傳染,尤其是無直接經濟聯系的機構之間的風險傳染。二是從金融體系脆弱性的角度研究系統性風險。徐麗蓉(2008)認為,中國系統性金融風險的根源在于整個金融體系的脆弱和不完善,積累在銀行業的大量不良金融資產是引發系統性金融風險的重要誘因。董裕平(2009)認為大規模的同質化投資有可能導致和加劇系統性金融風險與經濟危機。Caballero(2010)認為,金融市場的不平衡性是一種重要的風險放大機制,這種不平衡性主要體現為過高的杠桿率、大量的短期融資、大量逃避監管的新產品或金融創新。魏國雄(2010)指出引發系統性風險的主要根源是銀行金融機構的集中度風險及其同質化,強化和放大了風險的積累。伯南克(Bernanke,2010)在給金融危機調查委員會的證詞中分析了次貸危機爆發的原因,認為當金融體系足夠脆弱時,一些易于管理的單個風險也可能觸發一場危機。Liang(2013)認為,當沖擊事件被放大以至于給更廣泛的金融體系和經濟體系帶來損害時,系統性風險就產生了,他將造成沖擊事件放大的渠道或條件稱為脆弱性。三是從金融不穩定對實體經濟的影響來定義系統性風險。國際貨幣基金組織、國際清算銀行和金融穩定委員會(IMF/BIS/FSB,2009)認為系統性風險是一種給金融服務帶來擾亂的風險,它可能是由整個或部分金融系統的損壞所引起,并會給實體經濟帶來嚴重的負面影響。歐洲中央銀行(ECB,2010)將系統性風險定義為金融不穩定風險,認為這種風險的影響如此廣泛,損害了金融系統的功能,以致于經濟增長和社會福利受到嚴重損害。國際證監會組織(IOSCO,2011)將系統性風險定義為由一個事件或動作以及一系列事件或動作而引發的對金融體系乃至實體經濟帶來廣泛不利影響的可能性。以上研究既有從成因方面定義系統性風險,也有從影響方面定義系統性風險,各有其道理,但未能就系統性風險的定義形成一個統一概念。這給相關領域的研究和工作帶來一定困擾,造成系統性風險概念的“泛化”,很多機構和學者在做經濟金融分析時言必稱系統性風險,將一般的市場風險和機構風險等同于系統性風險,進而又造成系統性風險問題的“淡化”,真正的系統性風險未能得到有效識別,可能帶來的巨大破壞未能得到足夠重視。從實務的角度,我們認為歐洲中央銀行根據金融功能能否正常發揮來定義是有效監測和度量系統性風險的可行方向。

系統性風險的監測度量方法大致可以分為金融機構角度和金融市場角度。金融機構角度的監測度量方法主要以金融機構在一定市場條件下的潛在損失來衡量系統性風險的強度。Tobias和Brunnermeier(2016)用條件在險價值(CoVaR)來描述一個金融機構陷入違約風險時對整個金融系統的風險溢出,并用該指標表示該金融機構對系統性風險的貢獻度。[2]Acharya等(2013)認為,金融機構的資本充足率不足是金融機構的風險在系統中擴散且造成嚴重負外部性的主要原因,他們估算單個金融機構的預期資本損失(SES),并將主要金融機構的SES加總,作為衡量系統性金融風險的指標。[3]Brownless和Engle(2017)基于SES的方法,構建了SRISK指標(在股價下跌一定幅度時金融機構的損失),用于衡量系統性金融風險。從金融機構的角度構建系統性風險監測方法需要用到金融機構的資產負債及資產價格數據,部分數據難以獲取或者更新頻率較慢,因而此類方法的應用范圍較窄。從金融市場的角度監測系統性風險主要觀測各類資產價格及其變化,因而在數據可能性和更新頻率方面具有顯著優勢,金融壓力指數就是這一方法的典型代表。

最早提出金融壓力概念的學者是加拿大銀行的Illing和Liu。Illing和Liu(2003)根據加拿大銀行業、外匯、債券和股票市場等數據,選取代表性指標變量構建加拿大綜合金融壓力指數,為很少或沒有發生過系統性風險的國家建立金融系統性風險預警指標體系提供了新思路。[4]Hakkio和Keeton(2009)從資產價格或投資者行為的不確定性增加、信息不對稱性增加、投資者集中拋售風險資產、投資者集中拋售非流動性資產等四個方面篩選了11個基礎指標構建堪薩斯城聯儲金融壓力指數。Brave和Butters(2012)圍繞“金融系統的健康程度”篩選了99個基礎指標,其基礎指標分為三類:信用指標、杠桿指標和風險指標,并合成綜合指數。[5]通過構建金融壓力指數監測系統性風險的機構還包括:美國圣路易斯聯儲(Kliesen和Smith,2010)、世界貨幣基金組織(Matheson,2011)、歐洲中央銀行(Hollo等,2012)、國際證監會組織(Bijkerk等,2012)、美國金融研究局(Monin,2017)等。國內學者對于金融壓力指數及其相關問題也進行了廣泛的研究。賴娟和呂江林(2010)較早介紹了金融壓力指數這一方法,選擇期限利差、銀行業風險利差、股票市場波動性及EMPI四個基礎指標,采用等權重加權方式構建了金融壓力指數。張瑾(2012)分別從宏觀經濟、金融機構、金融市場和金融制度等四個方面選取了12項基礎指標,匯總合成反映系統性金融風險大小的季度金融壓力指數。許滌龍和陳雙蓮(2015)基于CRITIC賦權法構建金融壓力指數,并從銀行、房地產、股市和外部金融市場綜合測度我國面臨的金融壓力。[6]陶玲和朱迎(2016)從金融機構、股票市場、債券市場、貨幣市場、外匯市場、房地產市場及政府部門等7個維度篩選了21個指標并采用等權重法和相關系數法合成綜合指數。[7]吳寅愷和陳清平(2018)借鑒金融壓力指數的思想,利用文本挖掘和網絡爬蟲技術從報刊中提取有關我國系統性風險的信息,構建了系統性金融風險指數。[8]丁嵐、劉鵬濤和劉立新(2019)結合CRITIC和標準差倒數權重法構建銀行、債券、股票、外匯、地產和衍生品六大體系的金融壓力子指數并在此基礎上合成靜態和動態權重的中國金融壓力指數。馬駿等(2019)選取債券部門、金融部門、股票市場和外匯市場的13個子指標,用子指標間時變的相關系數矩陣作為動態權重合成了中國系統性金融壓力指數。[9]

現有的金融壓力指數方法及中國金融壓力指數實證研究雖然很豐富,但目前并沒有從資本市場角度構建的金融壓力指數。具體表現為:一是現有的金融壓力指數大多是從銀行體系的視角構建,主要關注利率、利差、匯率等指標,涉及資本市場時主要監測估值類指標,關注資本市場的風險點不夠全面。二是現有中國金融壓力指數的研究在篩選基礎指標時較少考慮與中國資本市場歷史上高風險時期的相關性,因而最終合成的金融壓力指數不能很好地匹配中國資本市場的風險特征。結合系統性風險內涵的綜述,圍繞資本市場功能發揮狀況和資本市場外部經濟金融環境變化構建基礎指標池,應用中國資本市場歷史上高風險時期對基礎指標池進行篩選,最終合成的金融壓力指數更符合從資本市場角度監測系統性風險的應用場景。

三、篩選反映中國資本市場風險特點的基礎指標

本部分介紹基礎指標的篩選過程,首先借鑒系統性風險監測和金融壓力指數研究的相關文獻構建基礎指標池,其次應用中國資本市場的高風險時期列表對基礎指標池進行篩選,選擇在歷史上高風險時期變化更為敏感的基礎指標。

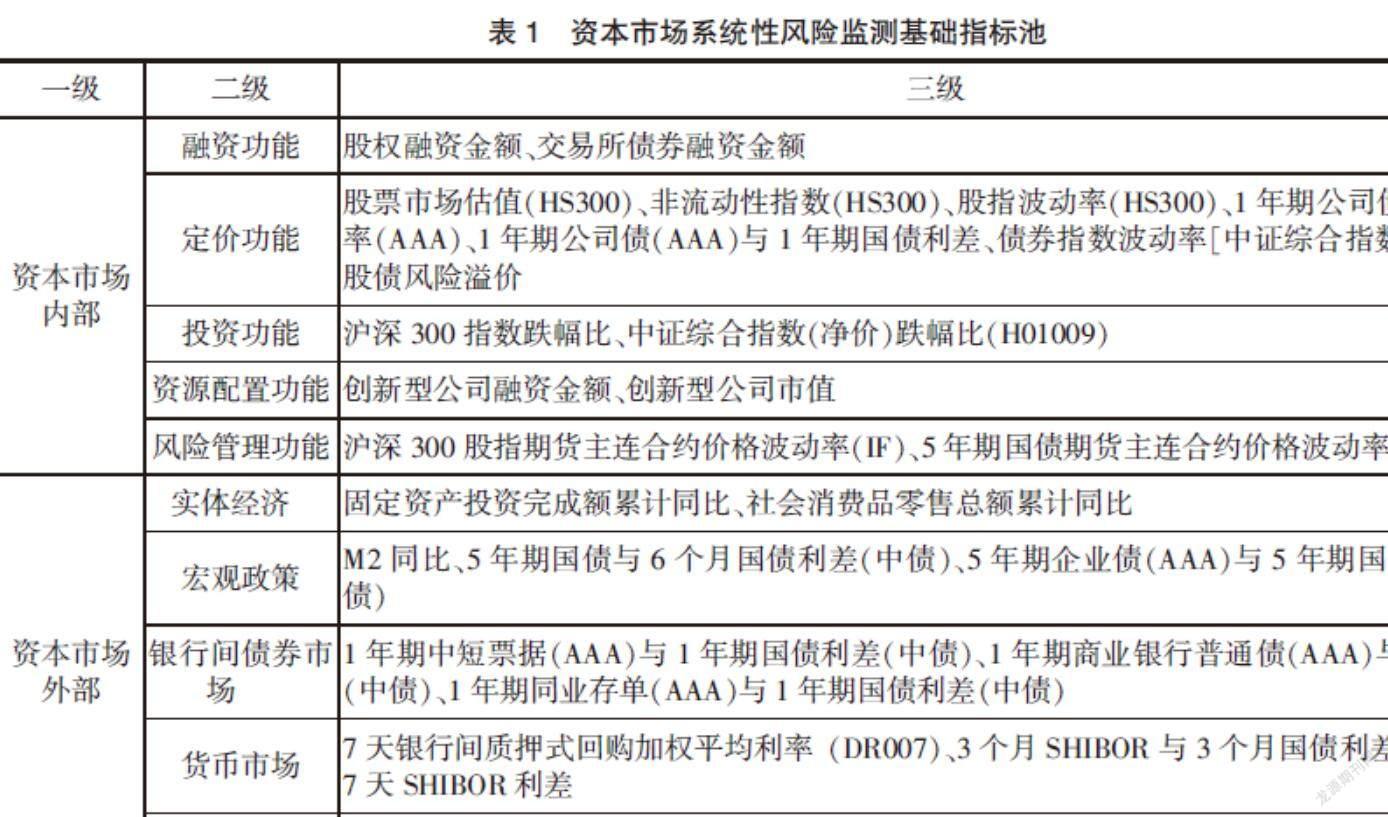

首先,分資本市場內部和外部兩個部分來確定基礎指標池,內部指標主要借鑒國際證監會組織(2011)關于系統性風險的定義[10],圍繞資本市場功能發揮情況,從融資、定價、投資、資源配置及風險管理五個方面確定基礎指標;外部指標主要借鑒陶玲(2016)和馬駿(2019)的研究,從實體經濟、宏觀政策、銀行間債券市場、貨幣市場和外匯市場五個方面確定基礎指標。形成基礎指標池(如表1所示)。

其次,對基礎指標池進行進一步篩選,這里我們借鑒美國芝加哥聯儲(Brave和Butter,2012)的做法,應用ROC方法檢驗基礎指標與高風險時期的關系。目前我國尚無通用的高風險時期列表,因此我們參考馬慶泉和吳清(2009)、吳曉求(2016)的研究[11],梳理了對資本市場有重要影響的風險事件,并回顧風險事件前后股市、債市、貨幣市場、匯市及美債收益率的變化,篩選至少在兩個市場上發生資產價格大幅變動的風險事件,確定了13個典型的資本市場高風險時期:(1)2013年6月17日—20日,(2)2013年12月18日—20日,(3)2015年1月16日—19日,(4)2015年6月8日—7月8日,(5)2015年8月11日—25日,(6)2016年1月4日—7日,(7)2016年12月14日,(8)2018年3月22日—4月4日,(9)2019年4月22日—5月9日,(10)2020年2月3日,(11)2020年3月9日—18日,(12)2020年11月10日,(13)2021年3月18日。

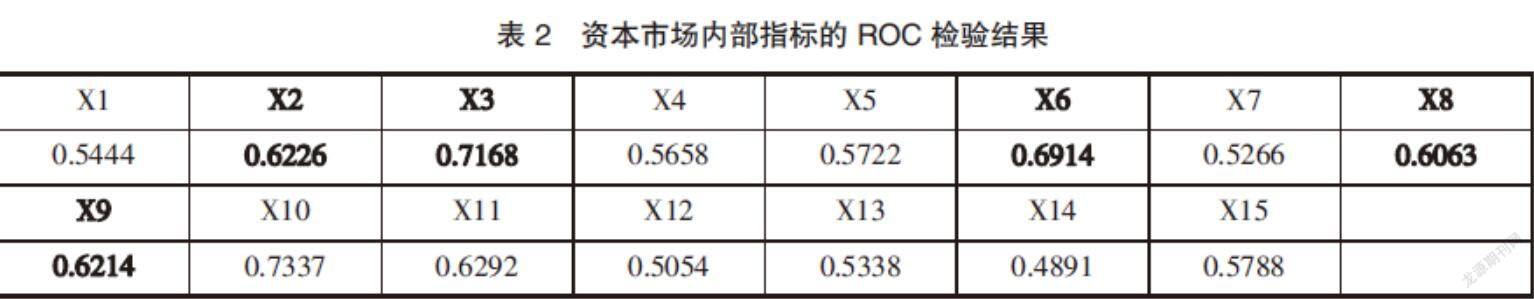

按如下步驟對基礎指標池進行篩選。一是應用資本市場高風險時期列表對所有指標做ROC檢驗,刪除AUROC值低于0.6的指標;二是為保證方差均衡性,對第一輪篩選后保留指標較多的資本市場內部指標集進行進一步刪減,使得資本市場內外指標集的指標數量相同;三是進一步刪減資本市場內部指標包含兩個步驟,首先將指標之間兩兩計算相關系數,從高到低排序,其次選定相關系數排名前兩位的兩組指標,分別比較每組指標的AUROC值,僅保留AUROC值較高的指標。表2和表3展示了基礎指標的篩選結果,表格中的數字是各指標的AUROC值。如表2,資本市場內部指標方面保留5個指標,分別是非流動性指數(HS300)(X2)、股指波動率(X3)、債券指數波動率(X6)、滬深300指數跌幅比(X8)和中證綜合指數(凈價)跌幅比(X9);表3,資本市場外部指標方面保留5個指標,分別是中美國債利差(10年期國債)(Y2)、1年期同業存單(AAA)與1年期國債利差(中債)(Y4)、社會消費品零售總額累計同比(Y12)、進出口金額累計同比(Y13)、外匯儲備同比(Y15)等10個指標對歷史上的高風險時期較為敏感。

四、構建資本市場金融壓力指數

本部分借鑒現有文獻中有關金融壓力指數的合成方法,將基礎指標體系合成資本市場金融壓力指數,將歷史上的高風險事件發生日期與資本市場金融壓力指數的峰值日期加以比對,初步說明了該指數具有一定的監測效果,在此基礎上進一步應用AUROC方法檢驗資本市場金融壓力指數的有效性。

首先,合成資本市場金融壓力指數。一是準備基礎數據,數據的頻率為月度數據,數據主要來源于WIND金融數據庫。二是根據指標的經濟意義調整其方向,對于同向指標,將該指標列減去其最小值;對于反向指標,用其最大值減去該指標列。三是根據經驗累積分布函數將基礎指標轉化到0~1之間。其本質是將每個基礎指標在時間序列上的樣本根據升序排列,用排序的新位置作為每個樣本的轉化值。四是通過等權重平均合成資本市場金融壓力指數。

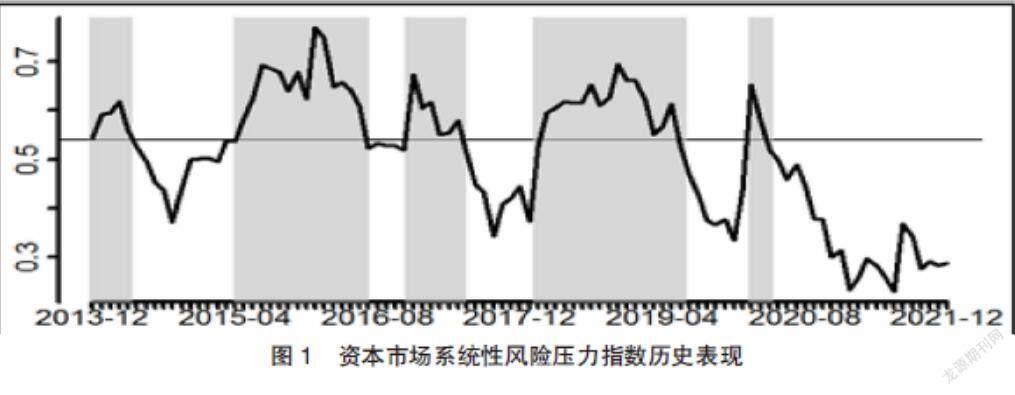

圖1展示了2013年12月—2021年12月,按照等權重加權合成的綜合指數的實際表現。圖中的五個灰色區域分別對應了綜合指數突破預警線的五個高風險時期,對比歷史高峰時期列表,發現其中有四次預警為正確預警,一是2015年5月—2016年6月,在此期間股市經歷了異常波動、人民幣出現大幅貶值、外匯儲備加速減少、進出口總額同比連續為負值等諸多不利因素,其中最突出的是2015年6—8月,滬深兩市多次出現“千股跌停”,數百只股票臨時停牌避免連續暴跌;8月11日央行調整人民幣對美元匯率中間價報價機制,人民幣短期出現連續大幅貶值,匯市和股市出現風險聯動,系統性風險一度很高,監管層連續出臺維穩措施才穩定了股票市場和外匯市場。二是2016年12月—2017年2月,特朗普當選美國總統、英國“脫歐”政治事件沖擊了全球金融市場風險偏好,中國資本市場上比較突出的風險因素是流動性緊縮,表現為銀行間同業存單利率快速上行,貨幣基金出現集中贖回現象,債市快速下跌且波動率快速升高。三是2018年3月—2019年5月,中美貿易摩擦從萌芽到不斷升級,進出口金額同比增速轉負,中美利差連續收窄,外匯儲備同比下降并進入負值區間,我國資本市場面臨一次系統的風險調整,股市下跌、波動率提高。四是2020年2月,新冠疫情暴發,經濟社會活動出現短暫停擺,全球資本市場受到重創,但由于我國疫情防控比較成功,進出口總額同比增速在短暫下跌以后快速回升,其他各項風險指標也相繼變好,綜合指數很快降至預警線以下。此外,2013年12月—2014年4月并沒有突出的風險事件發生,但綜合指數也突破了預警線,說明綜合指數在降低誤報率方面還需要進一步提高。

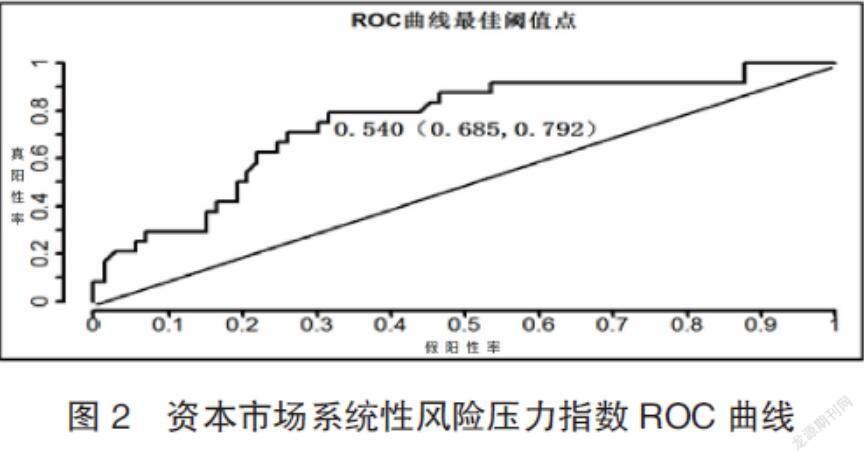

其次,應用ROC方法檢驗資本市場金融壓力指數的有效性,如表4所示AUROC值為0.7509,95%水平下的置信區間為0.6373~0.8644,AUROC值顯著大于0.5,說明該指數對于歷史上的高風險時期比較敏感。

如圖2所示,經ROC檢驗,將預警線設定為0.54能夠取得最佳的預警效果,圖中曲線的橫坐標是假陽性率,即被錯判為高風險時期的樣本在全部低風險時期樣本中的占比;縱坐標是真陽性率,即被正確識別為高風險時期的樣本在全部高風險時期樣本中的占比。將預警線定為0.54時,假陽性率為0.685,真陽性率為0.792;即在該預警線下有79.2%的高風險時期能夠被正確地識別出來,此時通過降低預警線來進一步提高真陽性率會帶來假陽性率的提高。由于系統性風險具有來源多樣、傳播隱秘迅速、發生概率極低但潛在損失巨大等特點,在實踐中經常會對假陽性率指標采取相對容忍的態度,而力求盡可能地提高真陽性率,保證系統性風險發生或潛在風險因素的積累能夠被有效識別和分析。若綜合指數突破預警線或短時間快速升高,則對構成綜合指數的各個基礎指標進行細致分析,并對基礎指標相關的市場、機構、產品等重要領域風險進行分析研判,尋找系統性風險可能升高的潛在風險因素。例如,2020年2月,在新冠疫情暴發期間綜合指數突破了預警線,主要受到股票和債券等資產價格的快速下跌驅動,社會消費品零售總額同比和進出口金額同比等指標顯示經濟活動出現了停滯,但中美利差、外匯儲備同比等指標表明跨境資本流動方面的壓力并不大,銀行間貨幣資金利差則顯示金融體系的流動性水平仍然較好,因此可以判斷該系統性風險預警主要由于投資者恐慌情緒和非理性賣出導致,在疫情得到逐步控制,經濟活動逐步恢復,特別是進出口指標逐漸向好以后,系統性風險開始逐步緩解。

五、結論與啟示

資本市場的平穩運行是防范系統性風險、實現國民經濟平穩健康發展的有力保證,相關國際經驗表明開發金融壓力指數是監測系統性風險的可行方法。本文對資本市場系統性風險及其監測方法進行了系統研究,提出從資本市場視角構建金融壓力指數監測系統性金融風險的方法,在監測指標篩選時應用了中國資本市場高風險時期列表,在合成方法上廣泛借鑒了境內外研究的通用方法,構建的資本市場金融壓力指數能夠較好地匹配中國資本市場的風險特征。主要有以下結論:一是資本市場系統性風險的核心特征是資本市場的基本功能無法得到正常發揮,相關風險監測工作應圍繞著資本市場功能的發揮情況開展,具體而言是圍繞著資本市場融資、定價、投資、資源配置及風險管理等功能建立定性或定量的觀察變量,才能更加快速準確地監測資本市場系統性風險及其變化情況。二是從資本市場角度構建反映證券市場整體壓力情況并具有一定預測性的金融壓力指數,可以充實現有的風險監測監控體系框架,該指數作為綜合性的定量指標,能夠對資本市場系統性風險這一復雜概念作出簡潔明了的統一判斷,為資本市場危機預警提供一定的前瞻性信息,這是對其他經常提示出不同甚至相反信號的各類風險指標和具體監管指標及無法量化的定性指標的有效補充,為監管工作提供了一定的支持作用。三是傳統金融壓力指數大多從銀行系統或貨幣當局的角度構建,對資本市場的重視程度不夠,本研究顯示股市、債市的價格變化、波動率、流動性等指標能夠較為有效地反映系統性風險的變化,應該納入系統性風險監測工作的監測范圍,中美利差、同業存單利差、社會消費品零售總額累計同比、進出口金額累計同比、外匯儲備同比等指標與資本市場系統性風險的關系比較密切,能夠有效地反映資本市場外部經濟金融條件的變化,是開展資本市場風險監測工作需要密切關注的相關因素。四是本文的局限性表現在基礎指標篩選方面,受限于歷史數據可得性、指標頻度差異等方面的原因,本文考察的基礎指標范圍仍比較局限,篩選基礎指標的高風險時期列表也具有一定的主觀性。

根據以上結論,本文有以下啟示。一是我國資本市場仍處在發展變革的過程中,風險對沖機制尚不完善,投資者尚不成熟,股票質押、債券違約、私募基金及場外配資等重點領域面臨著較高風險,加強系統性風險監測工作應圍繞著資本市場基本功能是否能夠充分發揮開展,篩選靈敏有效的基礎指標,提高監管數據的質量和頻率,對資本市場及其各子市場的運行狀態和功能發揮情況進行及時有效評估,關注并分析資本市場中各類風險的相互傳導及聯動作用,識別系統性風險的來源和表現,衡量系統性風險的整體態勢、發生可能性和潛在危害程度。二是將基礎指標合成金融壓力綜合指數對系統性風險的總體水平作出整體評估是一種簡潔明了、便于應用且已被國際社會普遍接收的監測方法,此方法對歷史上是否發生過金融危機不作強制要求,也不關注系統性風險發生的具體原因,而是按照各類金融指標與金融危機之間的相關性選擇風險指標構建綜合指數,再根據綜合指數的現狀和走勢來判斷系統性金融風險的水平和發展趨勢,在指標選擇、指標權重確定、基礎指標合成等方面還可以引入復雜的金融模型來對現有的綜合指數進行擴展。三是資本市場金融壓力指數要更加突出資本市場的風險因素,基礎指標應結合資本市場的發展特點、所處階段及基本功能發揮情況進行選取,注重所選指標的代表性、全面性和更新頻率,模型驗證應注意適用范圍和前提假設,充分考慮驗證方法的客觀性,并在研究中加強對前沿研究的跟蹤和借鑒。四是篩選風險監測指標所用到的中國資本市場高風險時期列表非常重要,是最終監測指標體系是否能夠很好地反映資本市場風險特征的決定性因素,下一步應該采用向權威專家發放問卷調查、開展案例研究及統計分析相結合的方法對高風險時期列表進行優化完善,形成具有一定權威性和代表性的中國資本市場高風險時期列表,為相關領域的研究提供一個可供參考的檢驗標準。此外,金融壓力會通過對投資、消費和貿易等活動的影響最終傳導給實體經濟,因此資本市場金融壓力指數與反映經濟活動和經濟增長的宏觀類指標的關系值得進一步關注。

參考文獻:

[1]應驗.風險社會中的公共危機治理[J].中國治理評論,2021,(1):116-131.

[2]Tobias A, Brunnermeier M K. CoVaR[J]. The American Economic Review, 2016,106(7):1705-1741.

[3]Acharya V, Engle R, Richardson M. Capital Shortfall: A new Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks[J].The American Economic Review, 2013,102(3):59-64.

[4]Illing M, and Liu Y. An Index of Financial Stress for Canada[R]. Bank of Canada Working Paper,? 2003.

[5]Brave A, Butters R A. Diagnosing the Financial System: Financial Conditions and Financial Stress[J]. International Journal of Central Banking,? 2012, 8 (2):191-239.

[6]許滌龍,陳雙蓮. 基于金融壓力指數的系統性金融風險測度研究[J]. 經濟學動態, 2015,(4):69-78.

[7]陶玲, 朱迎. 系統性金融風險的監測和度量——基于中國金融體系的研究[J], 金融研究, 2016,(6):18-36.

[8]吳寅愷,陳清平. 基于文本挖掘和網絡爬蟲技術度量我國系統性金融風險[J]. 江淮論壇,2018,(5):70-75.

[9]馬駿, 何曉貝,劉姝睿. 中國系統性金融壓力的監測[J]. 國際金融研究, 2019,(12): 3-12.

[10]IOSCO. Mitigating Systemic Risk: A Role for Securities Regulators[S].? 2011.

[11]吳曉求,等. 股市危機——歷史與邏輯[M]. 北京:中國金融出版社,2016:12.

(責任編輯 張亨明)