從新舊唐志春秋類著錄看春秋學發展

張明宇

(蘭州大學歷史文化學院,甘肅 蘭州 730000)

先秦之際,孔子作六藝,刪詩書,定禮樂,贊周易,修春秋。其中“春秋以斷事,信之符也。五者,蓋五常之道,相須而備,而易為之原”。六藝各有對應的社會規范,而《春秋》作為“斷事”之道,也是古代學術極為重視的方面。

《春秋》在漢代經學的結構下,相對其余五經本就比較特殊。“左史記言,右史記事;事為《春秋》,言為《尚書》。”《春秋》僅有一萬余字,一方面因其而得的“微言大義”有了義理方面的解釋含義,同時其關于魯史的相關記載,也使其在現實的具象生活中有了相關意義。漢代之后逐漸出現經傳的地位之分,進而出現三傳為主的春秋學經傳與眾多注解的相關春秋類書,這些書目共同構成了“春秋學”的主體,與各時代的學術文化背景不謀而合。

1 《舊唐志》春秋類著錄

《舊唐志》以《古今書錄》為藍本刪節而成,而《古今書錄》的編撰大部分抄自于《群書四部錄》,所以也因此收錄開元以前的書目。《群書四部錄》編撰于開元,編修方式以及行為邏輯實為當朝之事,因此《舊唐志》雖成書于五代,但其內涵實際為唐人對于先前學術源流的探討與總結。同時《舊唐志》中對于各類書目的編排與整理,也蘊含唐人對其的理解與地位的評定。

《舊唐志》續用《隋志》的四部分類法,分甲、乙、丙、丁四部,其中甲部續漢志《六藝略》,從而收納經典儒家文獻,以六經為首,兼統《孝經》《論語》《圖緯經解》以及“訓詁”與“小學”。而各類中,不僅包含核心的經,同時傳與疏、注等同樣成為重要部分。在收錄中,《舊唐志》記錄六經版本中,僅剩《易經》兼《歸藏》;《書》傳《古文尚書》;《詩》存《韓詩》與《毛詩》;《禮》分三禮皆存;《樂》無經;《春秋》作《春秋經》,并分三家。這些基本的經傳自先秦傳至漢形成規模,進一步成為整個甲部文獻之間的核心。

自漢形成的經傳背景,導致整個《舊唐志》的文獻分類也以此而成。回歸《舊唐志》春秋類著錄,其中的關系更為顯著。《舊唐志》甲部分十二家,春秋類著錄為第六家,大序解釋其為:“六曰《春秋》,以紀行事褒貶。”其中共收錄“右《春秋》一百二部,一千一百八十四卷”。自賈逵撰《春秋三家經詁訓》為排頭書,至唐固注《春秋外傳國語》,其中收錄文獻可以根據類型進行再分類。

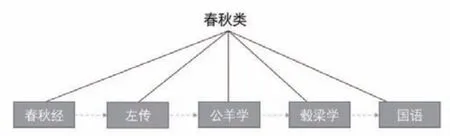

《舊唐志》中收錄的經、傳作為甲部的核心框架,一切書目排序在此基礎上進行。《春秋》發展中共三家流派,經筆者觀察春秋類著錄也以此為基礎進行書目編排分類。①從排頭書《春秋三家經詁訓》至王朗注《春秋傳》為第一小類共3家,主要記載《春秋經》相關內容,同為《春秋經》的原始文本與對其的注釋。②自賈逵撰《春秋左氏長經章句》至孔穎達等著《春秋正義》(又作《春秋左傳正義》)共54家,其中2家存在同名書,共有49種關于《春秋左傳》的注疏類書。③自《春秋公羊傳》至《春秋公羊論》共13家,為春秋公羊學相關注疏類書,同時《春秋公羊傳》作為傳,也位于排頭位置。④自段氏注《春秋榖梁傳》至潘叔度注《春秋成集》共27家注疏,為榖梁學的相關文獻。⑤《國語》與相關章句注疏共6家,為關于《國語》的相關注疏。

綜上而言,《舊唐志》中春秋類書目排序方式以《春秋經》《左傳》、公羊學、榖梁學與《國語》為五大分類標準,將文獻分類歸于五類之中,同時各小類則以其中核心傳、注作為排頭書,剩余書目按編撰時間進行順次排序,一類書目單獨排序完成后另排下一類,重新按照時間順序排序。其中基本框架如圖1。

圖1 《舊唐志》春秋類書目分類框架

2 《新唐志》春秋類著錄

《新唐志》在《舊唐志》基礎上增刪訂正,除增添開元書目之外,兼并《崇文總目》中書籍,文獻材料更為豐富。同時《新唐志》的編撰原因之一也是《舊唐志》疏漏較多,需要重新編撰正式的唐代官修史志,所以對于《舊唐志》的弊病或者缺陷也有了較多新的改善與修正。最為顯著的在于新增“著錄”與“不著錄”的分類,用“不著錄”區別《新唐志》新增之書。有些為開元后收錄的書籍,如“易類”增僧一行著《周易論》《大衍玄圖》等開元時期著作,有些則為先前收錄或相關古籍,如“易類”新增《連山易》。

《新唐志》與《舊唐志》整體的著錄形式也有區別。《舊唐志》統一格式為以書名為首,后加著者,如遇同名著作,則作“又”,僅列出著,《舊唐志》不作注,因此其收錄信息今人難以了解全面。而《新唐志》則按“撰者+書名+卷數”的順序記載,如果一人多作,則并列其作品于下,作“又”列其著書。當作品為經典文獻或相關早期著作難以得知其撰者時,不列其撰者,而在其書延伸的相關注釋中則列于后。如《易類》中不單對《易經》列出,作“《周易卜商傳》二卷、《孟喜章句》十卷、《京房章句》十卷”等對原經的傳或注疏再做補足。

另一方面,《新唐志》相較于《舊唐志》,于卷數后多了對于書目文獻的加注。注起源于隋志中部分條目,多表明書的是否存佚等。在《新唐志》中,注所表內容更為多元,介紹撰者或注明著書背景以及書籍編撰原因等內容,進一步對文獻做出更為詳細的說明。《新唐志》的注難有體例之分,但總體都是為了書目的記載所做出的釋疑。以經為首出現的眾多對經的傳或注疏,另一方面也可以理解為對于經的注,其不僅與《新唐志》原有的著錄格式不相符,同時列于經之后且書名被縮減,更類似于對于原經的注而非另起的文獻的著錄。

整個《新唐志》的分類沿襲四部分類法,分以甲、乙、丙、丁,與《舊唐志》相似。而在甲部之中,《新唐志》分十一類:“一曰易類,二曰書類,三曰詩類,四曰禮類,五曰樂類,六曰春秋類,七曰孝經類,八曰論語類,九曰讖緯類,十曰經解類,十一曰小學類。”并詁訓入小學,改圖緯為讖緯。在《新唐志》的小序中也少了關于各類書目的說明,更大的差異在于整體的分類框架格局的重構。

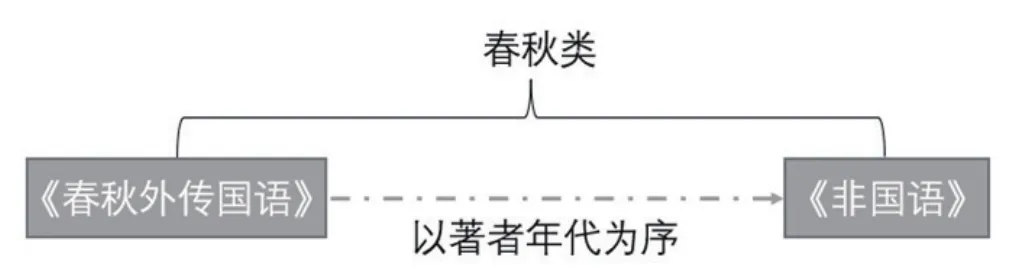

以春秋類書錄為例,《新唐志》春秋類書錄排頭書為左丘明《春秋外傳國語》二十卷、董仲舒《春秋繁露》十七卷、《春秋榖梁傳》十五卷(尹更始注),看似對應《舊唐志》的“國語類”“公羊學”“榖梁學”三門學說,而之后所列賈逵《春秋左氏長經章句》二十卷(又解詁三十卷)、《春秋三家訓詁》十二卷、董遇《左氏經傳章句》三十卷、王肅《注》三十卷(又《國語章句》二十二卷)等,這里分別出現了關于《左傳》《春秋經》與《國語》的相關注疏,《新唐志》的分類已并不類似于《舊唐志》中以學術門類作為分類方法的邏輯。同時再論關于各書的經傳注疏的地位層次時,可以看見前期漢時公羊學經典何休作《左氏膏肓》十卷(鄭玄箴)與《公羊解詁》十三卷,并未單獨列出且與左傳相關注疏并列,同時囊括鄭玄作《左氏箴膏肓》等相斥公羊學的著作。以及唐代啖助學派的經典著作陸質撰《集注春秋》二十卷,又《集傳春秋纂例》十卷列于“不著錄”之中,位書目尾部,并無特殊地位顯現。即《新唐志》春秋類著錄并沒有再對書目按照學術門類進行分類,同時也摒棄了對于經高于傳、傳高于注、注高于疏的地位排序,進一步而言,《新唐志》甲部類書目無地位差別,均為并列記入史志目錄之中。

因此在整體的分類下,《新唐志》甲部書目的排序實際均以著者或書目年代為序。“易類”以“三易”作為排頭書,“書類”以《古文春秋》為排頭,春秋類同樣先以左丘明作《春秋外傳國語》為排頭,并不是《國語》的地位原因,而只因其成書早于漢,成于東周之時。而之后董仲舒同樣早于宣帝時期興盛的榖梁學以及為其作注的尹更始。后序所列大多都以撰者時間順序作以排序,雖少有部分混亂排序,然相差較小,并沒有大幅度相差。由此可以得出,實際《新唐志》甲部文獻的排序按照撰者年代排序,沒有其他分類依據,框架如圖2。

圖2 《新唐志》春秋類書目分類框架

3 著錄演變與背景

新舊唐志在春秋類著錄以及整個甲部之中分類方法的改變并非僅僅因為編撰習慣的差異,其中更有來自整個唐宋之變之間經學上的發展或是社會學術風氣等多方面的共同影響,這種改變與唐宋間經學發展的思潮相關。

《新唐書》修于嘉祐五年,歐陽修主持紀、志、表。歐陽修在作為史學家的同時,也有著獨特而又顯著的經學思想,這些思想也與其史學思想相互融合。歐陽修本人本就極其推崇《春秋》,在其相關著述中,《春秋論上》《春秋論中》《春秋或問》以及《石鹢論》《辨左氏》等為專門議論《春秋》的,同時其所撰的《新唐書》《新五代史》以及詩文書信中亦有相關論述。在評價孫復的《春秋》學時說:“先生治《春秋》,不惑傳注,不為曲說以亂經……推見王道之治亂,得于經之本義為多。”認為《春秋》中所蘊涵著圣人之王道大法。

《春秋》具有雙重性質:一方面,其作為經學著作,其中對于倫理相關有著義理討論;另一方面,其作為編年體史書,同作史學典范。宋初的民族政權對峙、儒釋道三教相爭的復雜政治、學術思想局面,進一步使春秋學與史學的關系更為密切。史學更為重要的作用在于如何為今作以殷鑒,尤其于宋初已定的“祖宗之法”的實質更加重視史學的作用。也因此歐陽修在這一背景之下,堅持經世致用的思想,反對泥古,言:“泥古之士,學者之患也。”呼吁治學能續道統,切合政治,施于教化,即“君子之于學也,務為道;為道必求知古。知古明道而后履之以身,施之于事,而又見于文章而發之,以信后世。”正因如此,歐陽修重視《春秋》于宋之時的發展,然而春秋學乃至經學在漢唐之際的發展并不與宋的實際相吻合。

自漢至唐前期,整個經學流派在今古文之爭后執著于章句之學,自孟喜京房之后,以象數易學作為主要易學的核心,而何休鄭玄后,易學歸于義理之學,而至整個經學的方向成為深究原經的義理。而究義理也就導致對于經傳的不斷再解讀,讖緯的發展以及經解之書的增加,于《舊唐志》中可見大量經解類書籍,其甲部序言“九曰圖緯,以紀六經讖候。十曰經解,以紀六經讖候。十一曰詁訓,以紀六經讖候”,雖有人認為其為抄《古今書錄》時的訛誤,但這證明漢后仍有大量關于經傳的注疏之書。

而唐前期《五經正義》的整理出現,代表著章句之學逐漸走向衰落,中唐時期韓愈等所進行的古文運動提倡“文以載道”,從而進一步延伸義理之學的發展,也使經學逐漸從箋注之學中走了出來。尤其在唐時“疏不破注”的原則之下,這些僅作經學在于其研究方向與內涵上的轉變,治學方法卻少有變化。全祖望言:“至《正義》之書,依違舊注,不能有所發明,漢晉經師異同之說,芟棄十九,令后世無所參考。愚嘗謂《正義》出而經學之墜自此始。”

而唐后期啖助、趙匡、陸淳等啖助學派創新春秋經學,兼采三傳,獨抒己意,作《春秋集傳纂例》從而作為春秋學的變化節點,也進一步開宋學之風氣。啖助曾言:“惜乎微言久絕,通儒不作,遺文所存,三傳而已。傳已互失經指,注又不盡傳意。《春秋》之義,幾乎泯滅。”對于注疏地位的質疑從此開始,而到宋時則具有一定規模。

歐陽修學《春秋》于胡瑗、孫復,尊孫氏《春秋尊王發微》,作為宋代春秋學變革中的關鍵人物,對于傳、注充滿懷疑。慶歷年間開始著手修纂《新唐書》,而當時學術風氣也已有了對于經、傳、注、疏的不同態度。五代分裂之后,《春秋》中的倫理觀能夠重整綱常,認識到“《春秋》經旨在于獎王室尊君道”,同時又因“三傳異同,考之亦各有得失也”,春秋學在宋時有了自發的改革與發展。以孫復、石介與歐陽修為首,宋儒對于經學經典“不惑傳注”,對于傳注的誣妄產生懷疑,當經、傳抵牾之時,主張信經不信傳。這種惑古的風氣并非意味對于社會要進行劇烈的變革,而是在慶歷所面臨的困難混亂環境中回歸穩定。

宋儒既以尊經求開新,統一于對新經義的探尋。賈昌朝與仁宗對話言:“《左氏》多記事,《公羊》《榖梁》專解經旨,大抵皆以尊王室、正賞罰為意。”如此,在宋代春秋學中,“春秋三傳”的差異僅限于體裁,被看重的卻是其共通的“尊王室”之義。換言之,“春秋三傳”以及眾多注、疏在宋儒看來,僅僅是個人見解的抒發,并不再存有經、傳、注、疏之間的地位差距,“注可破疏”,經學的發展擁有了全新的空間。

也正因如此,回顧《新唐志》中春秋類書目的排序,也可以理解區別于《舊唐志》的原因。《新唐志》相較于《舊唐志》,將書目按年代排序,并不再以學術門類作為大的結構框架所分,實際在這一過程并非不承認傳的存在,而是認同傳與注疏等為統一地位,并沒有高下之分。同時,將整體書目均以撰者年代作以排序,也是進一步弱化文本在學術發展中的地位,更加關注前代學人的地位,注重撰者本身的思想發展,而非受限于經傳規范后寫作的文本。以“易類”為例,將各家傳及章句之學作注放在經之后,不僅沒有否定原先傳注,保留其原有信息,而且將經的位置更為提升,以達到尊經的目的。《新唐志》實際首先從官修目錄上進一步深化了尊經而傳注同等的思想,從而進一步推動著之后宋學的不斷發展。

4 結語

雖官修目錄以記錄前代存書為目的,但更多包含著當代人對于前代學術源流的理解與表述。《新唐志》在此不僅是宋人對漢唐學術的考辨,同時也包含著如何進一步在接下來發展學術的方向與愿景。宋儒在時局的變換、政治的需要以及文化的發展中,更為頑強地去找到變革的方法,從而為學術注入了新的思想與新的風氣。

雖然正如清人批判宋儒所認為的這種直抒胸臆的解經會產生更多的穿鑿附會之弊,但是宋學的主流仍在于反對因循守舊,更多地反映了批判、理性與自立基礎上的超越意識,而只有這種力量才能夠推動經學的變古與儒學的革新。經學與甲部的目錄,從這些一點點微弱的變化之間,更能看出思想的轉變。

①班固.漢書:卷30:藝文志[M].北京:中華書局,1962:1724.

②劉昫,等.舊唐書:卷四六:經籍志上[M].北京:中華書局,1975:1981.

③宋祁,歐陽修,范鎮,等.新唐書:卷57:藝文志一[M].北京:中華書局,1975:1419.

④歐陽修.歐陽修全集[M].北京:中國書店出版社,1986:194.

⑤張宏鋒.《舊唐書·經籍志序》續考[M].牡丹江師范學院學報,2016(4):77-80.

⑥孫旭紅.居今與志古:宋代《春秋》學研究[D].上海:華東師范大學,2011.

⑦全祖望.全祖望集匯校集注:鰭琦亭集外編:卷三十八[M].上海:上海古籍出版社,2000:1532.

⑧康占杰,陳風華.唐代儒學對宋學系統的開啟作用[J].寧夏大學學報,1996(2):28-34.

⑨葛煥禮:漢宋《春秋》學的異同——基于朱彝尊《經義考》所載條目及相關典籍文本的研究[J].人文雜志,2011(2):118-129.

⑩李燾.續資治通鑒長編:卷147[M].北京:中華書局,2004:3566.