和聲理論的早期歷史及其在中國的傳播

——兼論斯波索賓團隊《和聲學教程》對和聲理論傳統的繼承(下)

文◎任達敏

作者信息:星海音樂學院教授

三、斯波索賓團隊《和聲學教程》對里曼功能理論思想的繼承

自1954 年伊·斯波索賓(1900—1954)團隊《和聲學教程》的漢譯本(朱世民先生翻譯,下文簡稱“斯氏團隊《教程》”)在中國出版以來,國內大部分音樂院校都把它選定為骨干教材。自1991 年人民音樂出版社出版陳敏譯、劉學嚴校的《和聲學教程》(增訂重譯本)之后,國內至少有三位教授為該教程編寫并出版了習題答案,①黃虎威《和聲學教程習題答案》,人民音樂出版社2010 年版;陳恩光《和聲習題寫作指南》,百花文藝出版社2003 年版;劉學嚴、劉明《〈斯波索賓和聲學教程〉與教學同步輔導》,人民音樂出版社2013 年版。可見該教程在中國和聲教學領域的影響非同一般。

國內許多理論教師都一直誤以為《和聲學教程》中包含的和聲理論,特別是功能和聲理論,是由俄羅斯音樂理論家首創的,這是因為國內大部分教師從未有機會看到拉莫和里曼等早期理論家的著作。然而,當筆者在中國音樂學院的科研項目“西方音樂理論名著譯叢”的支持下,于2010年完成《劍橋西方音樂理論發展史》的翻譯工作之后,該書展現的和聲理論發展史的脈絡讓筆者得出一個推論——斯氏團隊《教程》最具特色的功能理論,應該是繼承了德國理論家胡戈·里曼的思想。

值得強調的是,筆者早在2010 年4 月中國音樂學院主辦的“全國和聲復調教學研討會”上,就正式宣布了這一推論。當時筆者大膽指出:斯氏團隊《教程》的體系和功能和聲理論主要繼承了拉莫和里曼等理論家的成果。實際上,該書的原創思想并不多,但它對于過去歐洲和聲教科書的內容整合得相對比較出色。但是,筆者提出的推論遭到個別與會者的反對。此外,國內有研究者發表多篇論文,高度贊美斯氏團隊《教程》對功能和聲理論的貢獻,但卻只字不提拉莫和里曼等理論家在功能理論思想體系創立上做出的貢獻和產生的影響,甚至認為,“斯波索賓教授編寫的教材是建立在自己的研究基礎上的,……因此我們可以認為其教材實際上是學術著作”。②彭程《略述伊·斯波索賓在音樂理論教育領域的貢獻》,《中央音樂學院學報》2006 年第4 期,第11 頁。這種觀點不是以客觀研究為基礎,缺少對歷史文獻以及學術思想傳承脈絡的全面了解,過分拔高了斯氏團隊《教程》的學術地位,這無疑會給讀者帶來誤導。這種缺少實證的誤判必須糾正,對于功能和聲理論歷史的認知需要正本清源。客觀地講,斯氏團隊《教程》的基本理論思想和技術概念均出自西方和聲著作。

(一)《和聲學教程》的出版歷史

首先簡要梳理一下斯氏團隊《教程》的出版歷史。它的俄文第1 版在1934 年出版,書名為《實用和聲學教程》(Практический курс гармонии),其扉頁上署有四位著者的名字,斯波索賓的名字排在第一位,其他作者是葉甫謝耶夫、杜波夫斯基和索科洛夫。在四位著者名字的上方還出現了這樣的字樣:“莫斯科音樂學院歷史與理論部團隊”(бригада Историко- теоретической кафедры МГК)。③有學者在其發表的論文中將這里的“бригада”(團隊)誤譯成“生產隊”。1935 年,該書經過一次修訂。1937 年,該團隊以《實用和聲學教程》為基礎,將該書再次修訂并更名為《和聲學教程》(Учебник гармонии)而出版,其扉頁上將先前標注的“莫斯科音樂學院歷史與理論部團隊”的字樣,改為“莫斯科音樂學院團隊”(Бригада МГК),著者署名的順序也發生了變化,杜波夫斯基排名第一,隨后是葉甫謝耶夫和索科洛夫,最后是斯波索賓(這個團隊的四位作者在該著作不同版本上的排名順序至少有三種)。之后該書又經過幾次修訂。據筆者掌握的資料來看,到1954 年斯波索賓去世為止,更名后的《和聲學教程》至少出版過三個修訂版。

2010 年,筆者提出俄羅斯功能和聲理論源自里曼的推論時,并沒有拿出實證,只是基于這樣的思考——當筆者將傳統和聲理論分解為9 個要素并且追溯其發展歷史之后發現,實際上斯氏團隊《教程》中所有重要理論概念或要素均不是由蘇聯理論家原創,而是由18—19 世紀的多位西方理論家創立的。上文已經對這些概念或要素的起源做了梳理,這里有必要再重新回顧一下,其中8 個要素的創立可以追溯到那個時期多位歐洲理論家,貢獻最多的是拉莫。④(1)和弦及其原位和轉位概念的確立者:拉莫。(2)和弦之間的關系用和弦的根音關系來識別這一思想的確立者:拉莫。(3)屬和弦應進行到主和弦的定向關系理論的確立者:拉莫。(4)TDS 三個功能屬性的確立者:拉莫;TDS 三個和弦功能組劃分的完善者:里曼。(5)正和弦與副和弦劃分的確立者:拉莫。(6)調性和聲終止式概念的奠基者:拉莫。(7)和弦記號的創立者:數字低音記號由16 世紀的意大利作曲家創立;羅馬數字標記由德國理論家福格勒引進,韋伯給予完善。韋伯還創造了字母和弦標記,他的標記為現代爵士樂和弦字母標記奠定了基礎。(8)最早確立調關系遠近等級劃分理論并且影響后人的:韋伯。

(二)《和聲學教程》受里曼思想影響的證據

如果說筆者2010 年提出的斯氏團隊《教程》的功能和聲理論源自里曼的大膽斷言,是根據理論構成要素所做出的邏輯推理的結果,那么,筆者今天可以拿出實證來證明這一推斷的正確性。

證據一:美國賓夕法尼亞大學卡朋特(Ellon DeGrief Carpenter)1988 年發表的博士學位論文《俄國和蘇聯的音樂理論,大約1650—1950》(The Theory of Music in Russia and the Soviet Union,ca. 1650–1950), 是一篇對俄羅斯音樂理論發展史做出總結的出色著作。該論文長達1600 余頁,從其提供的綜述來看,斯氏團隊《教程》俄文第1 版中曾經提到多位外國和俄國理論家的貢獻,其中包括里曼。卡朋特論文第1104 頁對該書有這樣的評述:

雖然該書作者們的目的是為了實用性,但他們沒有忽視理論方面,其中包含了對黑爾姆霍爾茨、里曼、加爾布佐夫(Garbuzov)和亞沃爾斯基(Yavorsky)等理論家的評述。在三年后出版的該書后來的版本即《和聲學教程》中,該書的作者刪除了那些評述,并且進一步簡化了該書。⑤Ellon D. Carpenter. The Theory of Music in Russia and the Soviet Union, ca. 1650-1950. Dissertation, University of Pennsylvania,1988.

很顯然,由于我國出版的該書的兩個中譯本,都是譯自后來的里曼等理論家的名字被刪除的版本,導致中國讀者不知道該書最早的版本曾經提到里曼等理論家的貢獻。

證據二:筆者沒有找到俄文原版《實用和聲學教程》,因而無法知曉該書是如何具體評價里曼等理論家的,但找到了其他可以證明斯氏團隊熟知里曼功能和聲理論的證據。斯波索賓去世后,1969 年前蘇聯音樂出版社出版了由斯波索賓的學生尤·霍洛波夫根據斯波索賓授課記錄整理出版的《和聲學講稿》(Лекции по Курсу Гармонии),其封面的署名是“斯波索賓著,霍洛波夫文稿整理”。⑥這個講稿包含了1933—1954 年斯波索賓在莫斯科音樂學院開設和聲課的授課內容。霍洛波夫在該書的序言中評價道:“這門課是最出色的,在20 年的時間里一直吸引著莫斯科音樂學院的年輕音樂學者。”在這個講稿中,可以看到斯波索賓對于里曼的功能和聲理論的評述。該書在“引言”中介紹了四位著名理論家,包括拉莫、里曼、卡圖瓦爾(Catoire)、賈沃斯基(Яворский)。斯波索賓將里曼贊譽為“功能理論的創造者”,還提到了里曼的兩部重要理論著作:

胡戈·里曼(1849—1919)是德國最偉大的音樂學家,也是理論音樂學中所謂的功能理論的創造者。里曼關于和聲的兩本著作被翻譯成俄文。一部是1893 年的《簡明和聲學或和弦的調性功能理論》,另一部是1887 年的《作為曲式理論基礎的系統轉調理論》。⑦俄文版斯波索賓《和聲學講稿》(Лекции по Курсу Гармонии),1969 年版,第15 頁。

斯波索賓提到的這兩部著作的出版年份是其德文原版的出版時間,其俄譯版分別出版于1901 和1898 年,兩本書的譯者,均為俄羅斯的音樂編輯、翻譯家和作曲家尤·恩格爾(Ю. Энгеля,1868—1927)。

關于功能理論在前蘇聯的傳播歷史,張惠玲和洪丁在其2018 年發表在德國《音樂理論協會會刊》(ZGMTH;15/2)的英文論文《斯波索賓的遺跡:一部和聲教科書在中國的命運轉折》(Sposobin Remains:A Soviet Harmony Textbook's Twisted Fate in China)中提道:“在(前)蘇聯是《和聲學教程》導致了自1930 年代末開始到今天的功能和聲在音樂家當中的傳播。”⑧Wai Ling Cheong,Ding Hong.“ Sposobin Remains.A Soviet Harmony Textbook's Twisted Fate in China.”Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 2018, Dec.這個結論顯然不準確,如果以《簡明和聲學或和弦的調性功能理論》俄文版問世的時間為起點,功能理論在俄國的傳播應該最晚起始于1901 年。

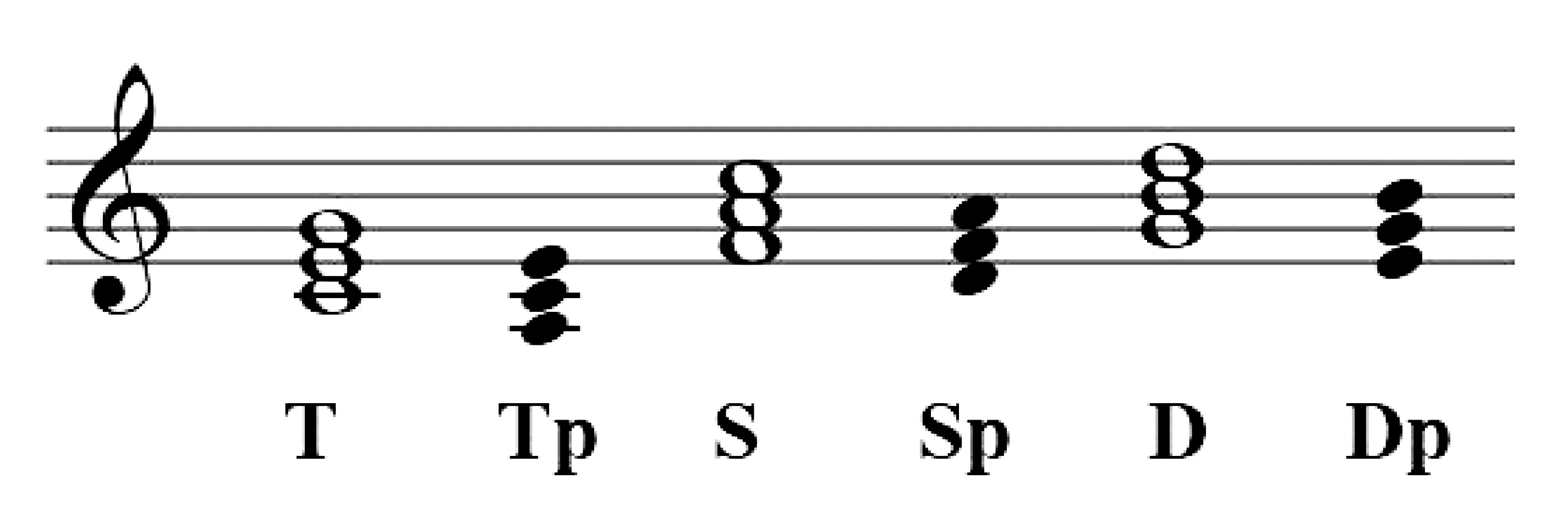

斯波索賓在《和聲學講稿》引言的第二段,介紹了里曼的TSD 功能劃分以及和弦標記,并且給出了譜例說明(見譜例8)。

譜例8 斯波索賓《和聲學講稿》的譜例5,里曼的和弦功能標記介紹

證據三:圣彼得堡州立大學德語系副教授波亞基娜(Albina V. Boyarkina),在俄國《音樂理論學會雜志》(Журнал Общества Tеории музыки)2017 年第二期上發表的文章《胡戈·里曼著作的俄文譯本》(Russian Translations of Works by Hugo Riemann)中指出:

德國音樂學家胡戈·里曼對歐洲音樂理論產生了巨大的影響。特別是在俄國,他提出的功能理論不僅被用來解釋和聲現象,而且還被進一步拓展到對音樂語言和音樂邏輯的不同方面的詮釋。里曼的新概念之所以被俄國音樂學家所熟知,應該特別感謝對里曼重要著作的翻譯。⑨Albina V. Boyarkina. “Russian translations of works by Hugo Riemann.” Журнал Общества теории музыки, 2017, No.2.

這個論述不但證明了筆者推論的正確性,而且還告訴我們里曼功能理論對俄國音樂理論有全方位的影響。

(三)《和聲學教程》功能理論形成的軌跡

通過研究發現,俄羅斯功能和聲理論是沿著這樣的發展路線而形成的:拉莫—里曼—卡圖瓦爾—斯波索賓團隊。斯波索賓團隊功能理論的直接源頭是卡圖瓦爾的著作。卡圖瓦爾(Georgy Lvovich Catoire,1861—1926)是一位法裔俄羅斯人,1884年畢業于莫斯科大學,主修數學。他沒有在音樂學院接受過系統專業訓練,他的音樂學習主要是通過德國和俄羅斯的著名鋼琴家或作曲家(包括里姆斯基·科薩科夫)私人授課而完成的。卡圖瓦爾于1925—1926 年間出版了他的兩冊《和聲理論教程》(Теоретический курс гармонии)。該著作最突出的特色就是吸收了里曼的功能分組學說。卡朋特的評價是:“卡圖瓦爾作為理論家的主要成就,體現在他對里曼創立的音樂理論功能學說原則的接受、豐富以及某些方面的修正。”⑩同注⑤,第577 頁。

卡圖瓦爾在多個方面改造了里曼的理論。他改造了里曼的以正和弦為核心,通過平行關系或導音轉換關系而產生副和弦的學說,提出了以正和弦為核心,以“聲部替換”(displacement of voices)為基礎而產生副和弦。具體的替換方式包括,無論大調或小調:T、S、D 三個正三和弦的根音可以用其下方音級替換,五音可以用其上方音級替換,從而可以產生副三和弦ⅲ、ⅵ、ⅱ、ⅶ。以這種方式產生的副三和弦與正三和弦有非常緊密的關系。卡圖瓦爾還繼承了里曼的ⅲ和ⅵ都具有雙重和聲功能的觀點,并且強調在分析這兩個和弦時,ⅲ必須帶有t或d 的功能標記,ⅵ必須帶有t或s的功能標記,以表明該和弦所發揮的功能(見表1)。?同注⑤,第581—582 頁。卡圖瓦爾還改造了里曼的和弦功能記號,使之變得更簡單易懂。

斯氏團隊《教程》的功能組劃分,直接繼承了卡圖瓦爾的思想,但他們對卡圖瓦爾的理論及和弦記號進行了一些改造。?這種繼承關系毫不令人意外,因為斯波索賓團隊的四個理論家都曾經是卡圖阿爾的學生。參見注⑤,第1102 頁。該教程第17 章提出了和弦功能劃分的理論依據,它仍然以I、IV、V 為正和弦并且分別作為T、S、D 三個功能組的核心和弦,“在每一個正三和弦的上方三度和下方三度都有一個副三和弦,這些副三和弦與正三和弦在功能上近似,這種近似是由二者之間有兩個共同音而形成的。”(斯氏團隊《教程》,第135 頁)斯波索賓團隊改造了卡圖瓦爾的由正三和弦的根音或五音替換而產生同功能副和弦的理論,直接用“包含兩個共同音”的關系作為同功能副和弦的生成基礎,雖然理論依據發生了變化,但是最終各功能組所獲得的副和弦并沒有任何改變。

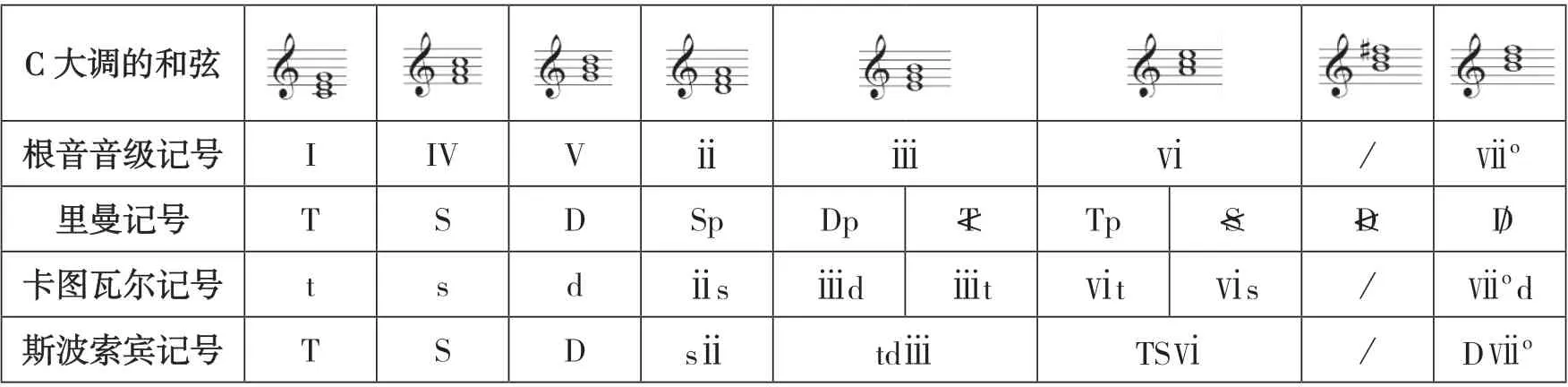

從拉莫的《論和聲》到斯氏團隊的《教程》,和弦功能及其分組理論的演變進程的要點是:拉莫確立了TDS 三個和弦功能概念;里曼開創了功能分組理論;里曼思想的繼承者卡圖阿爾和斯氏團隊,則是將里曼的功能分組理論加以改造和簡化,使之更適用于實踐應用,也更便于學習者理解。表1 列出的是里曼、卡圖瓦爾和斯波索賓團隊的和弦功能分組記號與羅馬數字根音音級記號的對照(以C 大調為例),從中可以看出卡圖瓦爾和斯波索賓團隊對里曼思想的緊密繼承關系。

里曼的理論具有高度思辨性的特點,是一個自我完善的理論體系。但是這個體系包含了一些脫離調性音樂實際的成分。例如,C 大調D 的導音轉換和弦是由B—D—?F 構成,這個和弦顯然屬于調外和弦,它很難發揮屬功能的作用。此外,里曼沒有把導和弦ⅶo(B—D—F)看成獨立和弦,而是看成省略根音的屬七和弦。卡圖瓦爾將里曼的理論改造之后,用導和弦ⅶo替代了里曼的導音轉換和弦B—D—?F,從而使屬功能組的構成更切合和聲應用實踐。

表1 里曼、卡圖瓦爾和斯波所賓團隊和弦記號與根音音級記號對照(以C 大調為例)

將表1 的和弦標記加以對比應該立即就能發現,如果忽略里曼煩瑣的和弦生成理論,用和弦根音音級來觀察,里曼給一個調性中所有三和弦確定的功能屬性,在后來的繼承者卡圖瓦爾和斯波索賓團隊的手里都沒有發生根本改變,只是理論解釋方式以及和弦記號的調整。例如,ⅱ和弦被里曼命名為Sp(下屬平行和弦),這個記號中的S 表示它的功能是下屬。在卡圖瓦爾或斯波索賓的著作中,這個和弦被標記為ⅱs 或sⅱ,它仍然屬于下屬功能。在里曼的功能分組中,中音和弦ⅲ具有雙重功能,即屬功能(屬平行和弦Dp)和主功能(主導音轉換和弦T<);下中音和弦vi 也具有雙重功能,即主功能(主平行和弦Tp)和下屬功能(下屬導音轉換和弦S<)。卡圖阿爾和里曼一樣,ⅲ和ⅵ仍然采用分開的功能標記,前者標記為ⅲd 或ⅲt,后者標記為ⅵt 或ⅵs。抽象地看ⅲ和ⅵ各具有兩種功能,但在實際和聲分析中它們只體現并且標記一種功能,這需要根據和聲環境而定。而斯氏團隊《教程》把卡圖阿爾的ⅲ和ⅵ各自的兩種功能記號合為一體,無論它們在哪里出現,均將其標記為tdⅲ或TSⅵ,記號的這種合并無疑模糊了這兩個和弦的具體功能屬性。此外,里曼的重屬(DD)和重下屬和弦(SS)記號,均被斯氏團隊《教程》繼承下來,后者只是將原本兩個重疊的字母記號變成了分開的DD 和SS 記號。?彭程《功能組理論中俄羅斯形成與發展脈絡探析》(《樂府新聲》2008 年第4 期)認為:“卡圖阿爾繼承了柴科夫斯基的功能分組理論并且將其做了發展”,這種結論是站不住腳的。

四、斯波索賓團隊《和聲學教程》對其他理論家成果的繼承

斯氏團隊《教程》從其1934 年俄文第1 版《實用和聲學教程》開始,直到它更名為《和聲學教程》后的多個版本,其主體內容原創成分不多,而是吸收了多位西方理論家的成果。如前所述,它最受關注的功能和聲理論及其配套的和弦功能記號,體現了對里曼和卡圖瓦爾的成果的全面吸收。此外全書的內容結構、和聲寫作規則,以及技術術語應用方面,還吸收了韋伯和布斯勒等西方理論家的著作成果。

(一)內容結構方面

斯波索賓等前蘇聯理論家,對韋伯、馬克斯(Adolf Bernhard Marx,1795—1866)、布斯勒、普勞特和該丘斯等德國、法國、英國及美國理論家及其著作應該是非常熟悉的。卡朋特在其論文《俄國和蘇聯的音樂理論,大約1650—1950》中指出,布斯勒的大部分著作在俄國被翻譯成俄文出版。?同注⑤,第943 頁。根據卡朋特的論述,布斯勒的著作是斯氏團隊《教程》的重要參考書。但筆者認為,前蘇聯音樂理論家學習和借鑒西方和聲理論的途徑,不一定只有俄譯版和聲著作這一條,他們當中也應該有人有能力通過閱讀原文著作來了解德國、法國、英國或美國的和聲理論。考慮到這個可能性,蘇聯理論家可參考的著作就遠不止這里列出的這幾位西方理論家的,20 世紀30 年代之前出版的其他許多西方和聲理論著作都有可能是該團隊參考的資料。例如,上文提到的該丘斯1917 年出版的《音關系的理論與應用》,以及H.R.帕爾莫1876 年在美國出版的《帕爾莫音樂理論》(Palmer's Theory of Music),等。?帕爾莫的著作由兩部分組成,第一部分是和聲概念問答,第二部分是與問答概念有關的譜例加文字說明。該書是一部內容格式比較獨特的出色教科書。與該著作的內容加以對比,可以發現斯氏團隊《教程》對個別和弦歷史的論述是片面的。例如,《教程》第275 頁談道:“在DD 增五六和弦解決到D 時,形成了一個平行純五度(這是由莫扎特開始使用的,因此也叫作莫扎特平行五度)。當它出現在低音部與某一個內聲部之間時,是允許的。”關于這個平行五度,《帕爾莫音樂理論》第95 頁是這樣論述的:“這種出現在低音與一個內聲部之間的平行五度很難被耳朵察覺。……這些和弦得到了莫扎特的使用。當他因為這個平行五度而遭到批評時,他說道:‘從今以后這種平行五度將會被糾正。’即使是莫扎特,對它們的使用也是很有限的。我們的建議是,堅決不能使用它們。”如果我們把韋伯和布斯勒等理論家的著作與斯氏團隊《教程》內容進行對比,一定能夠獲得重要結論。

路德維格·布斯勒(Ludwig Bussler,1838—1900)是德國音樂教師、批評家和指揮家,出版過對位、和聲和曲式理論的著作,其中包括《實用和聲學》(Praktische Harmonielehre in Aufgaben,1875)。《實用和聲學》?筆者參考的是布斯勒著作的英譯版,書名為《實用和聲學——五十四堂系統課程》(Practical Harmony—A Systematic Course in Fifty-four Lessons),1896年出版,N.甘斯(N. Gans)根據1875 年德文版譯出。由79 節組成,分為四個部分(或者范疇)——第一部分:自然音階固有的和弦;第二部分:非本體音(和弦外音);第三部分:和聲轉調;第四部分:變音和弦。斯氏團隊《教程》分為兩冊,包含60 章,其內容沒有劃分范疇,但是根據其內容分布來看,包含如下幾個范疇:(上冊)自然音和聲;(下冊)離調,近關系轉調,和弦外音,變音和弦和遠關系轉調。將這兩部著作的內容加以對比可以看出,斯氏團隊《教程》上冊的內容和布斯勒《實用和聲學》第一部分的內容及其排序大同小異,后者對前者的影響非常明顯,而且所論述的和聲規則也沒有太大區別。斯氏團隊《教程》的下冊內容和布斯勒《實用和聲學》的后三個部分內容基本對應,但是兩者在細節方面有所不同。兩者相比,前者有一個較突出的特色就是強化了“離調”概念,它的離調概念顯然是出自其他西方著作。

(二)轉調與離調概念

斯氏團隊《教程》包含的四個調關系等級劃分,以及離調和轉調?該教程使用的“離調”術語的俄文是отслонения,其基本含義為偏離、離題,它的德文同義詞是ausweichung。概念,均出自德國理論家。自巴洛克時期以來,絕大多數調性音樂作品都會包含離調和轉調。然而,在18 世紀末之前的西方早期和聲教科書中,只有籠統的轉調概念,沒有明確的離調概念。例如,拉莫的《論和聲》簡單地論述了轉調,?英譯版拉莫《論和聲》第三卷第23 章的題目是“怎樣從一個調到另一個調”(如何轉調)。實際上他列舉的某些轉調的例子在后來的和聲理論中也被看作離調。

從18 世紀末開始,多位德國理論家開始在其著作中論述ausweichung,最初該術語的使用非常自由,有人用它代表轉調,也有人用它代表離調。基恩貝格爾(Johann Philipp Kirnberger,1721—1783),在其1771—1779 年出版的兩卷著作《嚴格作曲法的藝術》(Die Kunst des Reinen Satzes)中,將ausweichung(轉調)劃分為“直接轉調”(unmittelbare ausweichung)和“間接轉調”(mittelbare ausweichungen)。

科赫(H. C. Koch)在其著作《試驗作曲法指南》(Versuch einer Anleitung zur Composition,1782—1793)中,將ausweichung(轉調)劃分了三種類型:(1)附帶轉調,其中包含簡潔的變音;(2)經過性轉調,其中包含新調較長時間的呈現,但不出現終止;(3)正式轉調,這種轉調需要在新調中出現完滿終止。科赫的附帶轉調實際上等于今天我們所說的離調,正式轉調等于今天的轉調。

韋伯在其著作《作曲理論》?筆者參考的是英譯版韋伯《作曲理論》,1842 年出版。該著作從1817—1832 年出版過三個修訂版。德國理論家里曼對韋伯有很高的評價:“為了滿足他自己的需要,他深入研究了基恩貝格爾、馬普格(Marpurg)、福格勒(Vogler)和克內希特(Knecht)等人的理論體系,最終解決了他自己的體系構建問題。其成果就是《作曲理論》。”參見胡戈·里曼《音樂詞典》(Dictionary of Music,1896),第854 頁。中呈示了與科赫相類似的觀點,但他的轉調分類是以聽覺為依據,使用的術語也比較獨特。他的轉調是一個大概念,分為兩種:(1)調內轉調或音階內轉調(modulation in the key,modulation in the scale), 這種轉調的特點是轉調出現時聽覺仍然保持了原調繼續存在的感覺;(2)調外轉調或離題轉調(modulation out of the key,digressive modulation),這種轉調的特點是在聽覺中建立另一個調的感覺。此外,他又把離題轉調劃分為兩種類型:(1)完全離題轉調(perfect digressive modulation),即在聽覺中徹底消除前調印象的轉調;(2)不完全離題轉調(imperfect digressive modulation),指的是沒有完全消除前調印象的轉調。有關完全離題轉調和不完全離題轉調的區分,韋伯沒有提出理性的判斷標準,他強調了轉調需要依靠聽覺判斷,他指出:“轉調要么是完全消除前調的印象并且在聽覺中完滿地建立起這個新調,要么就是沒有消除前調的印象并且沒有完滿地建立起新調”(《作曲理論》,第329 頁)。韋伯沒有具體解釋調內轉調與不完全離題轉調的本質區別,但韋伯承認“很多人將這種離題轉調叫作附帶轉調(accidental modulation)”。從韋伯列舉的例子來看,實際上他的不完全離題轉調(以及調內轉調)等于今天所說的離調,完全離題轉調等于今天的轉調。

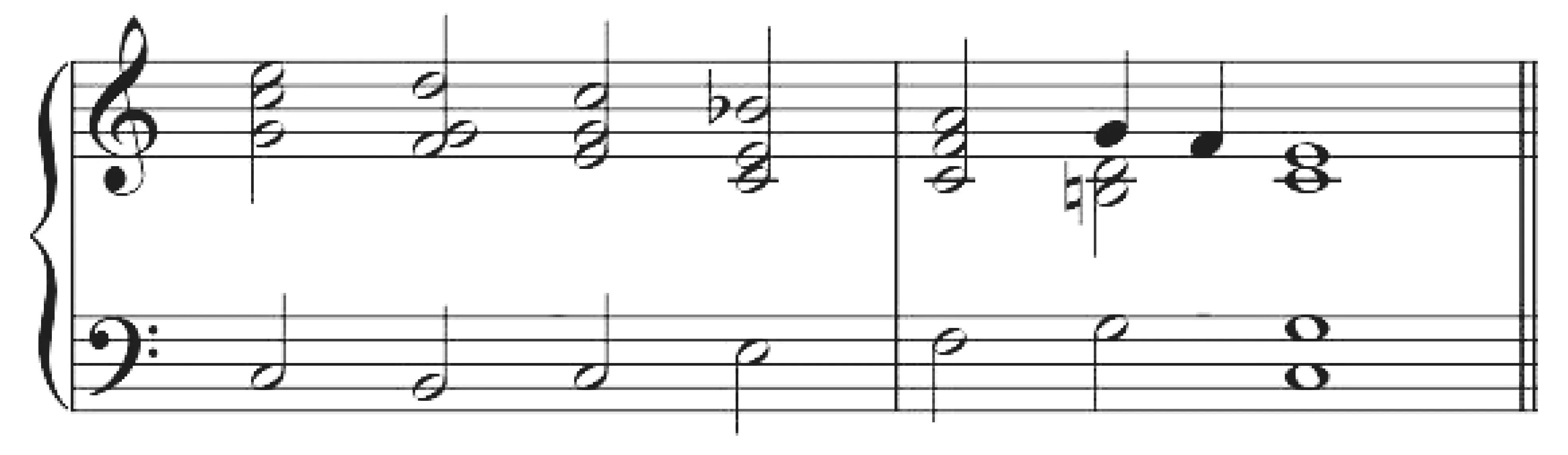

譜例9 是韋伯的不完全離題轉調或偶然轉調的例子,他指出,在這個C 大調的例子中,C7 和弦(第4 個和弦)相對于C大調音階而言是一個調外和弦,它產生了轉調,但不夠完滿,C 大調的印象并沒有被消除。韋伯還采用了非常擬人化的描述:“它最終發現它自己再一次完全回到這個調的家里”(《作曲理論》,第330 頁)。根據現代和聲理論看,第4 和第5 個和弦構成的F大調V7—I 的續進屬于C 大調內的離調。

譜例9 韋伯的不完全離題轉調(等于離調)的例子

譜例10 韋伯的完全離題轉調(等于轉調)的例子

譜例10 是韋伯給出的完全離題轉調的例子,由G 大調轉到D 大調,該譜例末尾出現了D 大調的完滿終止。根據現代和聲理論看,這個完全離題轉調屬于轉調。

到19 世紀末,科赫的術語ausweichung 被理論家繼承下來,它被用于代表短暫的調性變化,即離調。20 世紀初,音樂理論家海因里希·申克(Heinrich Schenker),又創造了和離調有關的另一個術語tonicization(主音化,或主化),?英文tonicization 一詞的意思是“主音化”,指的是將主音以外的某個音當成臨時主音來處理,主音化的重要手段是運用副屬和弦,主音化和人們更熟悉的“離調”是同義詞,美國理論家更喜歡使用這個術語。tonicization一詞源于德文tonikalisierung,是海因里希·申克在其著作《和聲的理論》(Harmonielehre,1906)中首次使用。而modulation 一詞則被用來代表調性的永久改變,即轉調。?? 參見New Grove Dictionary of Music and Musicians(《新格羅夫音樂與音樂家詞典》,2002)“Modulation”詞條。

(三)和弦外音概念

“和弦外音”(其英文通用術語是nonharmonic tone)是現代通用和聲概念之一。在以拉莫和賽弗里德為代表的早期和聲理論家的著作中,沒有明確的和弦外音概念,只有“協和音程”(consonance)與“不協和音程”(dissonance)的概念,還有以這兩個概念為基礎的“協和和弦”(consonant chord)與“不協和和弦”(dissonant chord)的概念。

拉莫的《論和聲》將和弦從復雜度上分為四種:三和弦、七和弦、九和弦和十一和弦。拉莫的不協和和弦包括:減三和弦、增三和弦、七和弦、九和弦、十一和弦。拉莫把這些和弦從用法上再分為兩種:一種是“基本和弦”(fundamental chord);另一種是“假定和弦”(chord by supposition)。他的基本和弦包括完滿和弦(原位大三或小三和弦)和七和弦;??《論和聲》第116 頁有這樣的敘述,“這些就是三度、五度和七度,由這些音程構成了基本和弦,即完滿和弦和七和弦”。綜合該著作不同章節的論述來看,基本七和弦應該至少包括三種:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。? 引自《劍橋西方音樂理論發展史》(本文簡稱《劍橋史》),第731 頁。這里的譯文略有改動。? 賽弗里德是德國理論家和作曲家阿爾布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的學生,后者曾經是貝多芬的老師。賽弗里德的這部著作就是打著他老師的旗號出版的。原書為德文版,筆者參考的是其英譯版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。? 這里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英譯版韋伯《作曲理論》第一卷,第195 頁。該書可能是最早明確提出和弦外音概念并且把它與不協和的和弦音做出邏輯區分的著作。假定和弦包括九和弦和十一和弦,而假定和弦實際上是包含了九度或十一度延留音的和弦。

拉莫的某些觀點是不完善的。曾經短期跟隨J. S.巴赫學習過作曲的德國理論家J. P.基恩貝格爾在其《嚴格作曲法的藝術》中,“試圖通過‘本體’不協和七度音(essential dissonant sevenths)與‘非本體’不協和音(accidental dissonances)的區分來澄清拉莫的‘假定和弦’理論。‘本體’不協和七度音屬于某個‘屬’和弦,可以不通過準備而引進;而‘非本體’不協和音是由延留音產生,需要通過聲部進行的準備來引進。這是把和弦與和弦外音構成的和音相區別的歷史進程中的一個早期階段。”??《論和聲》第116 頁有這樣的敘述,“這些就是三度、五度和七度,由這些音程構成了基本和弦,即完滿和弦和七和弦”。綜合該著作不同章節的論述來看,基本七和弦應該至少包括三種:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。? 引自《劍橋西方音樂理論發展史》(本文簡稱《劍橋史》),第731 頁。這里的譯文略有改動。? 賽弗里德是德國理論家和作曲家阿爾布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的學生,后者曾經是貝多芬的老師。賽弗里德的這部著作就是打著他老師的旗號出版的。原書為德文版,筆者參考的是其英譯版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。? 這里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英譯版韋伯《作曲理論》第一卷,第195 頁。該書可能是最早明確提出和弦外音概念并且把它與不協和的和弦音做出邏輯區分的著作。

在拉莫的《論和聲》(1722)問世100多年之后,另一部重要著作大約在1826 年出版,這就是賽弗里德(Ignaz Ritter von Seyfried)的《可供自修的阿爾布雷克茨伯格的數字低音、和聲和對位法文集》??《論和聲》第116 頁有這樣的敘述,“這些就是三度、五度和七度,由這些音程構成了基本和弦,即完滿和弦和七和弦”。綜合該著作不同章節的論述來看,基本七和弦應該至少包括三種:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。? 引自《劍橋西方音樂理論發展史》(本文簡稱《劍橋史》),第731 頁。這里的譯文略有改動。? 賽弗里德是德國理論家和作曲家阿爾布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的學生,后者曾經是貝多芬的老師。賽弗里德的這部著作就是打著他老師的旗號出版的。原書為德文版,筆者參考的是其英譯版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。? 這里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英譯版韋伯《作曲理論》第一卷,第195 頁。該書可能是最早明確提出和弦外音概念并且把它與不協和的和弦音做出邏輯區分的著作。。賽弗里德拓展了拉莫的假定和弦的數量,他補充了一個十三和弦。他的基本和弦是五種:三和弦、七和弦、九和弦、十一和弦和十三和弦。該書也沒有確立和弦音與和弦外音的概念劃分,但是在論述不協和音程(dissonant)時,提到了運用不協和和弦的三種方式:經過音(passing note)、換音(changing note,現代概念叫作強位經過音)和延留音(suspension)。這三種用法,實際上就是三種和弦外音的用法。賽弗里德的著作體現了對拉莫理論的保守地繼承與發展。

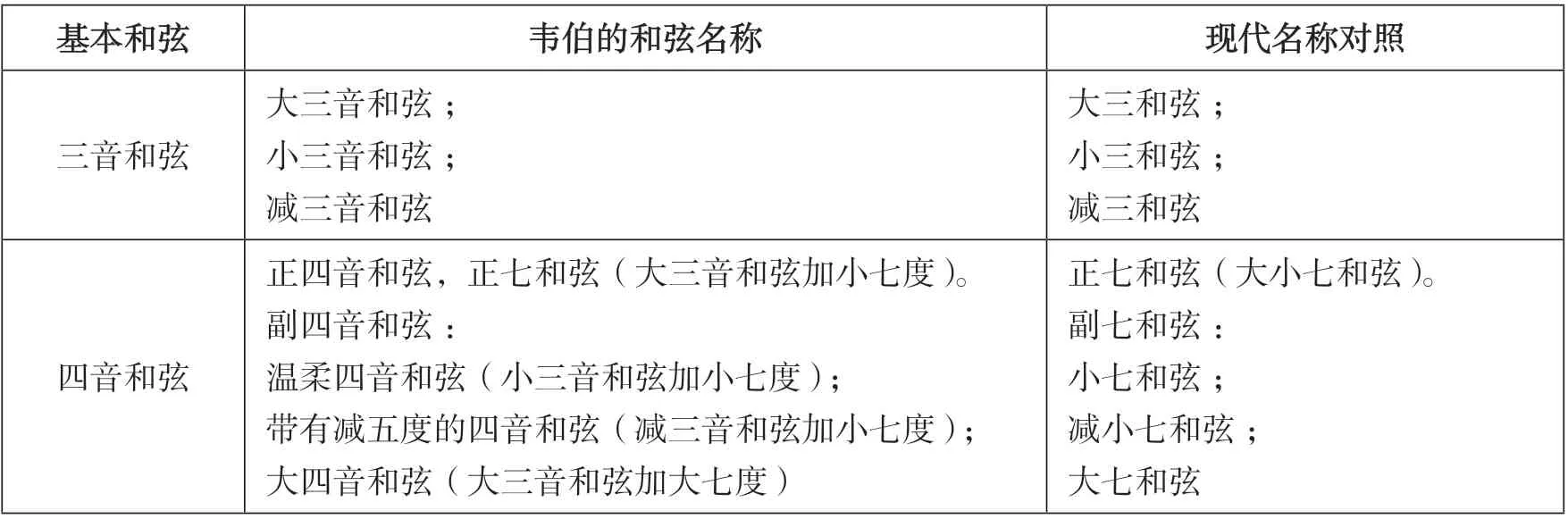

將拉莫的和聲理論創造性地繼承并做出重大發展的,是19 世紀上半葉其他德國理論家的著作。在韋伯的《作曲理論》中可以看到,他為和弦音與和弦外音區分理論的確立做出了巨大貢獻,他的理論影響了后來絕大多數和聲教科書的寫作。該著作由十二章組成,韋伯在第二章“和聲”(Harmony)中明確提出了“和弦外音”(Tones foreign to the harmony??《論和聲》第116 頁有這樣的敘述,“這些就是三度、五度和七度,由這些音程構成了基本和弦,即完滿和弦和七和弦”。綜合該著作不同章節的論述來看,基本七和弦應該至少包括三種:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。? 引自《劍橋西方音樂理論發展史》(本文簡稱《劍橋史》),第731 頁。這里的譯文略有改動。? 賽弗里德是德國理論家和作曲家阿爾布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的學生,后者曾經是貝多芬的老師。賽弗里德的這部著作就是打著他老師的旗號出版的。原書為德文版,筆者參考的是其英譯版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。? 這里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英譯版韋伯《作曲理論》第一卷,第195 頁。該書可能是最早明確提出和弦外音概念并且把它與不協和的和弦音做出邏輯區分的著作。)概念。他提出了概念清晰的和弦音與和弦外音的劃分方法。他先確立“基本和弦”概念,以此為基礎把和弦音與和弦外音加以區分。組成基本和弦的音為和弦音,基本和弦以外的音為和弦外音。韋伯確立了七種基本和弦,包括三種三音和弦和四種四音和弦,并且為它們提供了命名(《作曲理論》,第168 頁)。韋伯的基本和弦的種類比拉莫的基本和弦種類多很多。表2 列出了韋伯的七個基本和弦,為了便于讀者理解,筆者補充了這些和弦的現代通用名稱作為對照。

表2 韋伯的七個基本和弦及其現代名稱對照

根據現代和聲理論看,韋伯的七個基本和弦中缺少兩個和弦——一個是增三和弦,另一個是減七和弦。之所以缺少這兩個和弦,原因有兩個:第一,韋伯沒有把增三和弦視為獨立和弦,韋伯時代之前的作曲家很少使用獨立的增三和弦,增三和弦大多是由變音經過音構成的,即使能夠遇見增三和弦的構造,增五度也是以變音經過音方式產生的,因此不算是一個真正的和弦,斯氏團隊《教程》繼承了這種思想,同樣沒有提到過增三和弦;第二,韋伯把減七和弦視為省略根音的小屬九和弦,減七和弦的七度音被認為是屬九和弦的九度音,它是和弦音,韋伯稱之為“獨立九音”(《作曲理論》,第196 頁),“獨立”的意思就是不需要準備,獨立九音是相對于有準備的九度延留音而言的。韋伯以表2 列出的七個基本和弦為基礎,給和弦外音做出了十分明確的定義:

樂音的和聲性結合常出現在這樣的音樂中:樂音結合被發現不屬于以上列舉的任何一種基本和弦的組合,在這些樂音中一定至少有一個音不屬于基本和弦,它就是和弦外音。(《作曲理論》,第195 頁)

韋伯提出了協和和弦與不協和和弦概念及其區分方式,他指出:

和弦中只有協和音程或協和音出現時,該和弦叫作協和和弦;當和弦中有一個或多個不協和音程或不協和音出現時,該和弦叫作不協和和弦。(《作曲理論》,第230 頁)

韋伯又進一步指出,不是所有的不協和音——比如,七和弦的七音——都是和弦外音。他把不協和音分成兩種:作為和弦音的不協和音叫作“和弦內不協和音”(harmonic dissonance);作為和弦外音的不協和音叫作“和弦外不協和音”(dissonance foreign to the harmony)。他還補充說,更多的時候,前者被叫作“本體不協和音”(essential dissonance),后者被叫作“非本體不協和音”(accidental dissonance)。(《作曲理論》,第231 頁)后兩個概念顯然是對基恩貝格爾的本體不協和七度音與非本體不協和音概念的繼承與發展。

韋伯徹底澄清了以前有關和弦音與和弦外音的模糊認識,為學習者從概念上分清和弦音與和弦外音提供了理論依據。韋伯在《作曲理論》的第八章“過渡音”(transition)和第九章“和弦外音的特殊種類”中,詳細論述了各種和弦外音的用法。韋伯的和弦外音主要分為六種:過渡音、懸掛音(appended note)、延遲音程(prolonged interval)、延留音、先現音和持續音。韋伯的過渡音是一個包容性很強的術語,它如同一個“百寶箱”,容納了五種現代概念的和弦外音。韋伯給過渡音下的定義是:

在給一個聲部賦予和弦音之前,先賦予一個比該音高一個或低一個大二度或小二度的音級,這個音叫作過渡音,也叫作先行音(fore-note)或先奏音(previously struck note)。(《作曲理論》,第220 頁)

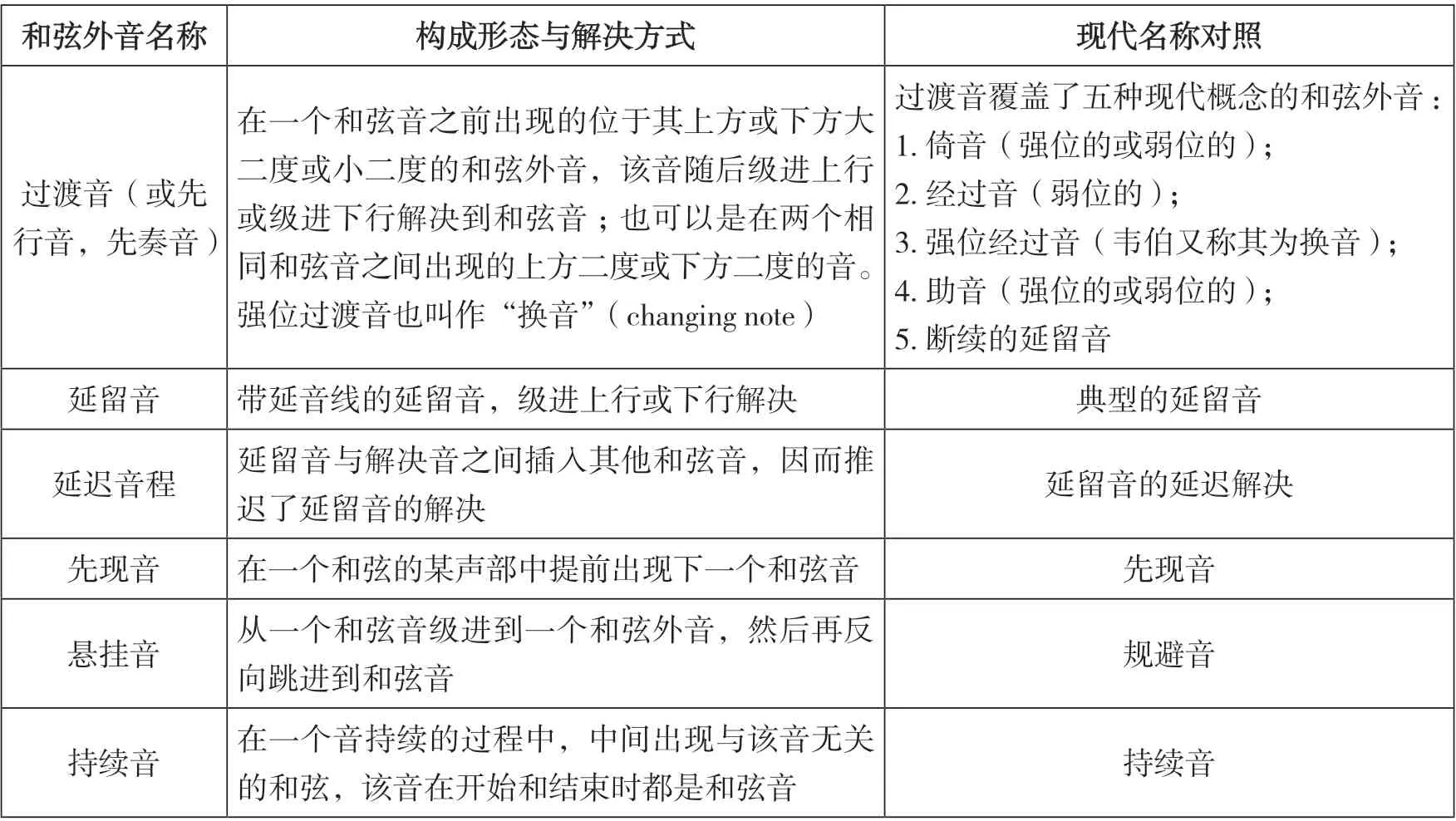

過渡音總是立即級進上行或級進下行解決到和弦音,級進進入的和弦音可以是基本和弦的根音、三音、五音或七音。表3列出的是韋伯的六種和弦外音及其現代名稱對照。

表3 韋伯的六種和弦外音及其現代名稱對照

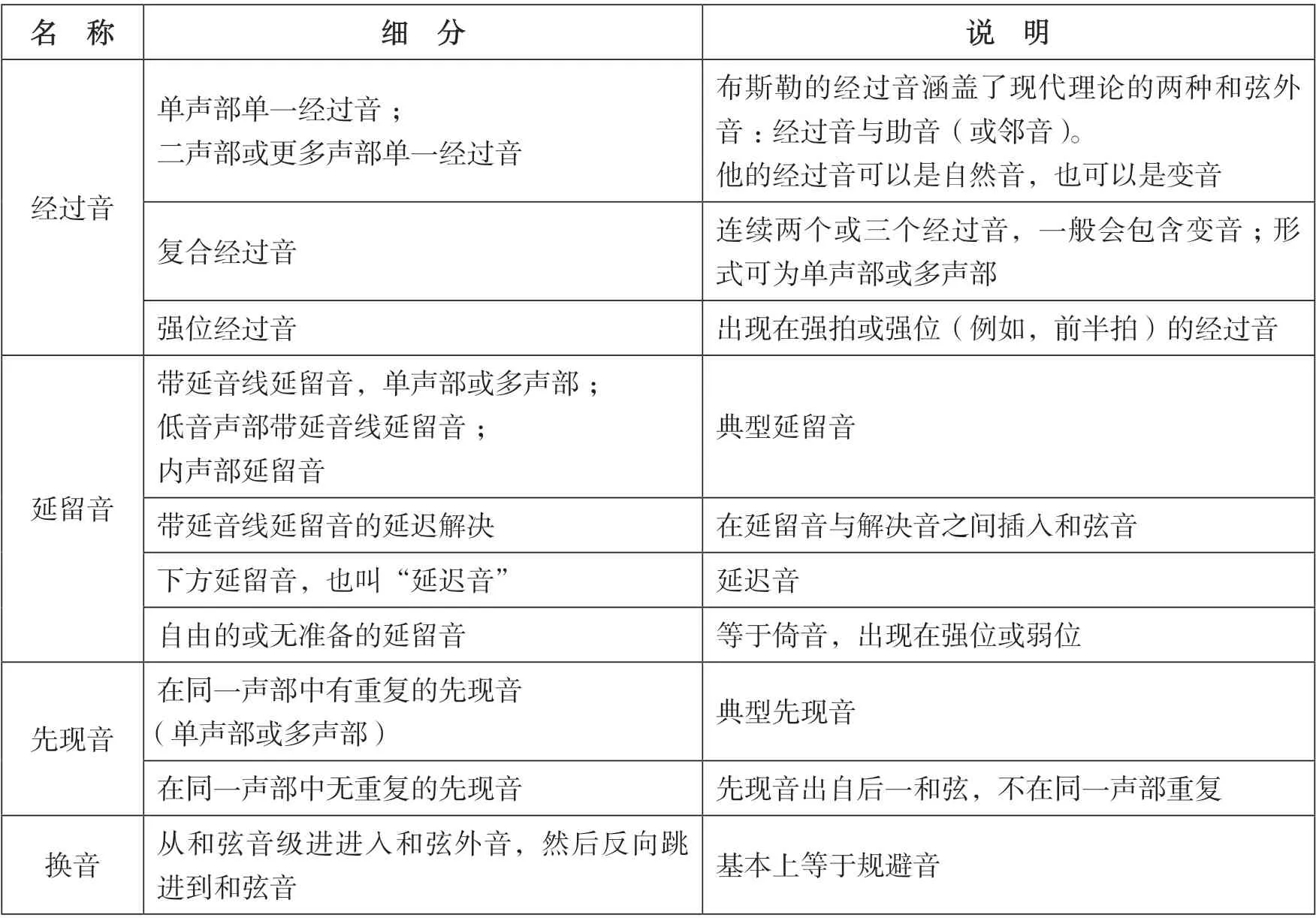

在布斯勒1875 年出版的《實用和聲學》中,和弦外音的分類名稱有新的變化。布斯勒將和弦音叫作“本音”(essential note),將各種和弦外音叫作“非本音”(unessential note)。他將非本音劃為四種類型:經過音、延留音、先現音和換音(changing note)。另外,他還單獨列出了持續音。表4 列出的是布斯勒的四種非本音及其說明。

和現代和聲理論中的和弦外音分類方式相比,布斯勒和弦外音的分類仍不夠完善。例如,他把現代理論中的經過音和助音統稱為“經過音”。但是,他的和弦外音不同形態的劃分非常細致,基本上囊括了所有現代理論的和弦外音形態,只是他使用的個別名稱后來不夠通用而已。查看一下斯氏團隊《教程》的和弦外音分類和分類名稱便知,其大多數出自布斯勒的著作。

表4 布斯勒的非本音(和弦外音)

(四)關于柴科夫斯基的《應用和聲學習指南》

值得注意的是,在里曼1898 年出版其《簡明和聲學或和弦的調性功能理論》之前,俄羅斯作曲家柴科夫斯基在1872 年出版了《應用和聲學習指南》?? 筆者參考的是該書英譯本Guide to the Practical Study of Harmony(1900 年出版),以下簡稱《指南》。? 上海音樂學院出版社2016 年出版了柴科夫斯基《指南》的漢譯本,這個譯本的翻譯有些隨意。例如,譯者將第二部分第一篇的題目“偶然的和弦形式”(Accidental harmonic forms)譯為“和弦外音”。這個譯法破壞了柴科夫斯基的分類邏輯,因為“和弦外音”這個題目無法涵蓋這一篇六章(第23—28 章)的內容:雖然有四章分別論述的是延留音、先現音、經過音和換音(這些內容的確與和弦外音有關),但是還有兩章論述的是“增五度和弦”和“增六度和弦”,這兩種和弦與和弦外音沒有關系。,該書只有一百多頁的篇幅。它的和聲體系和主體內容,顯然繼承了拉莫、賽弗里德、基恩貝格爾和韋伯等理論家的著作成果,不過它也包含了一些獨有的觀點。總的來看,它的思辨性成分不多,絕大多數的術語都沒有準確的定義,只有技術形態的描述,而且和許多西方早期理論家的著作一樣使用了數字低音記號,但他在講述音階上的和弦時,偶爾使用了羅馬數字代表根音音級。在柴科夫斯基的和聲思維中,數字低音概念占據了首要位置。無論從哪方面看,該著作對斯氏團隊《教程》的影響微乎其微。以下是對《指南》三個方面的分析。

1.和弦外音概念。柴科夫斯基的著作沒有提出明確的和弦外音分類概念。《指南》第二部分“偶然的和弦形式”?? 筆者參考的是該書英譯本Guide to the Practical Study of Harmony(1900 年出版),以下簡稱《指南》。? 上海音樂學院出版社2016 年出版了柴科夫斯基《指南》的漢譯本,這個譯本的翻譯有些隨意。例如,譯者將第二部分第一篇的題目“偶然的和弦形式”(Accidental harmonic forms)譯為“和弦外音”。這個譯法破壞了柴科夫斯基的分類邏輯,因為“和弦外音”這個題目無法涵蓋這一篇六章(第23—28 章)的內容:雖然有四章分別論述的是延留音、先現音、經過音和換音(這些內容的確與和弦外音有關),但是還有兩章論述的是“增五度和弦”和“增六度和弦”,這兩種和弦與和弦外音沒有關系。中論述了四種“對某一和弦音程的旋律性聲部偏離”(第82 頁),偏離方式包括延留音、先現音、經過音與換音(changing note,等于“助音”)。柴科夫斯基把“和弦外音”以及增三和弦和增六和弦,籠統地放在“偶然的和弦形式”這個范疇,這個分類方式表現出他對和弦外音的理解和早期西方理論家(如賽弗里德)一樣還處于懵懂狀態。

2.轉調概念。《指南》對于轉調的論述比較粗淺,第18 章論述了“直接轉調”,第19 章論述了“間接轉調或經過性轉調”。該著作沒有提供直接轉調的定義,只是含糊地提道:“最簡單和最直接的轉調是由三個和弦組成的:給定調的主和弦,新調的屬七和弦以及它所解決的主和弦。”(第63頁)間接轉調指的是:“不是直接引入期望的調,而是先經過一個或多個鄰近的調”。(第68 頁)他的直接轉調和間接轉調概念,無疑是來自基恩貝格爾的著作《嚴格作曲法的藝術》。柴科夫斯基的著作沒有涉及離調概念。

3.和弦分組概念。《指南》中提出的最具實踐應用價值的見解就是和弦分組概念。他提出:“全部大三和小三和弦可以組合成三組,每組兩個和弦:(a)主和弦組,第一級和第六級上的三和弦。(b)屬和弦組,第五級和第三級上的三和弦。(c)下屬和弦組,第四級和第二級上的三和弦。”(第12 頁)他沒有使用“功能”(function)這一術語和TSD 功能記號,他的和弦分組沒有系統理論的支撐,只是經驗性的表述,不像里曼的功能分組理論那樣具有高度的思辨性和系統性。

(五)斯氏團隊《教程》存在的問題

斯氏團隊《教程》基本上全盤繼承了西方教科書中確立的許多通用和聲術語或概念,另外還杜撰了一些新的術語或概念。無論是繼承概念還是自撰術語,均存在一些問題,舉例說明如下。

1.正、副七和弦劃分概念模糊。《教程》在“正七和弦”與“副七和弦”的劃分上表述不清晰,該教程只談到“七和弦T7、DTIII7、S7和TSVI7稱為副七和弦”(《教程》,第224 頁),雖然該書沒有說明哪些是正七和弦,但它已經說明副七和弦有四個,這就意味著ⅱ7、V7、ⅶ7均為正七和弦。這種劃分違背了西方傳統和聲理論中早已確立的以和弦傾向性為依據的劃分方式:屬七和弦為正七和弦,因為它在下五度和聲續進中距離主和弦最近,而且解決到主和弦的傾向最強烈,其他和弦均為副七和弦。以這種劃分原則為基礎,西方和聲理論中有兩種稍有差異的劃分方式。

劃分方式一:屬音和導音上的七和弦為正七和弦,其他五個音級上的七和弦為副七和弦。這種劃分方式沒有把導七和弦看成獨立和弦,而是把它看成不完整的省略根音的屬九和弦,也就是說,屬七和導七和弦被看成是同一個根音上的和弦。布斯勒的著作采用的是這種劃分方式。

劃分方式二:屬七和弦為正七和弦,其他七個音級上的七和弦為副七和弦。這種劃分方式把導七和弦看成獨立的副七和弦。德國著名作曲家和理論家薩洛蒙·雅達松(Salomon Jadassohn)1883 年出版的《和聲學教程》(Lehrhuch der Harmonie),采用的是這種劃分方式。?? 筆者參考的是雅達松著作1890 年英譯版Manual of Harmony(Paul Torek 和H.B.Pasmore 譯),第67 頁。1895 年英國出版的貝克(Dr. Th. Baker)《音樂術語詞典》(Dictionary of Musical Terms)的“副和弦”(Subordinate chords)詞條給出的定義是:“除了屬和弦的七和弦,所有其他七和弦均為副七和弦”。

2.“加六音”措辭不當。《教程》第24章第3 節的題目是“加六音的屬和弦”,它的“緒論”是這樣描述的:“大調和小調原位屬三和弦的五音可以換成六度音”,隨后又談到“用六音取代五音的屬和弦最典型的用法是在終止中”(第202—203 頁)。根據這個描述來看,這一節的題目的措辭邏輯混亂,應改為“六音替代五音的屬和弦”,不應該稱作“加六音”的屬和弦。《教程》還談到“加六音的屬七和弦”,這個措辭存在同樣的問題。實際上西方理論家對這種和弦早就有更合理的解釋。例如,在普勞特的著作《和聲的理論與實踐》(1901 年第16 版)中,他將這種“加六音的屬和弦”看成“最簡單的”(simplest)屬十三和弦,將所謂的“加六音的屬七和弦”看成普通的屬十三和弦。

3.某些和弦外音分類術語用詞不當。在布斯勒《實用和聲學》以及其他西方早期和聲著作中,經過音分為“弱位”(指弱拍或后半拍)和“強位”(指強拍或前半拍)經過音(第96—109 頁),在《教程》中弱位經過音被稱為經過音,而強位經過音被稱為“沒有準備的‘經過的’延留音”(第394 頁),這個措辭本身自相矛盾,與延留音的屬性不吻合。延留音之所以被稱為延留音,是因為它有準備所以才會有可能被“延留”,既然它沒有準備,就沒有被“延留”的機會,所以它根本就不屬于延留音的范疇。布斯勒的名稱“強位經過音”?? 韋伯和賽弗里德的著作均把強位經過音叫作換音(changing note)。? 延遲音或下方延留音(retardation)這一術語,在近期美國出版的和聲教科書中仍然得到使用。,顯然是更合乎邏輯的名稱,而且這個名稱至今仍然被西方和聲理論著作使用著。

某些西方早期理論家的著作中也常存在用詞不當的問題。例如,布斯勒在其《實用和聲學》中,把現代理論的“強位倚音”不恰當地稱為“自由的或無準備的延留音”(第131—132 頁)。《教程》第44 章第5 節的題目是“沒有準備的延留音(經過的和輔助的)”,這一節的例44-651 里姆斯基-科薩科夫《塞維里亞》中出現的“沒有準備的延留音”實際上均為倚音。《教程》顯然是繼承了布斯勒的這個用詞不當的和弦外音分類術語。

4.延留音的論述不全面。在韋伯和布斯勒等早期理論家的著作中,延留音分為上方延留音和下方延留音,在布斯勒的《實用和聲學》中,后者又被稱為“延遲音”(retardation,第127 頁)。?? 韋伯和賽弗里德的著作均把強位經過音叫作換音(changing note)。? 延遲音或下方延留音(retardation)這一術語,在近期美國出版的和聲教科書中仍然得到使用。在《教程》中,延留音沒有這種分類,它主要講述了下行解決的延留音,沒有提及上行解決的“延遲音”概念,只是含糊地指出“上行小二度的解決用得較少,上行大二度的延留音用得更少,幾乎只是為了進入大三和弦或屬七和弦中的大三度才使用”(第327 頁)。這種對下方延留音用法的論述是狹隘的。無論是從布斯勒《實用和聲學》所列舉的例子(例206)來看,還是從巴洛克、古典主義和浪漫主義作曲家的作品來看,上行延留音使用得非常普遍,而且其解決并非都是進入大三和弦或屬七和弦中的大三度。

5.某些和弦連接法的論述過于教條,脫離創作實踐。例如,西方經典教科書中早已經總結出來的某些原本非常多樣化的和弦連接法,在《教程》中被不合理地教條化。下面以屬七和弦解決到主和弦的連接法為例做一說明。

《教程》對于屬七和弦到主和弦的常規連接法的闡述和拉莫、韋伯及布斯勒著作中的論述沒有任何差別。布斯勒《實用和聲學》規定了“屬七和弦的三音(導音)上行一級到主三和弦的根音;五音下行一級到主和弦的根音;七音下行一級到主和弦的三音,根音進行到主三和弦的根音”。(第30 頁)轉位的屬七和弦進行到主和弦時,通常也要遵循上述的聲部進行規則。但是,拉莫《論和聲》的“八度法則”(見譜例5)和聲續進早就告訴我們,V2和V43進行到I6時,五音可以級進上行。布斯勒在其著作第52 頁“和弦處理中的特許”一節,以音樂創作實踐為基礎,專門列舉了特許的屬七和弦連接法:“(1)屬七和弦的五音,無論在任何聲部,可以上行一級。(2)為了使隨后的主和弦保持完整,屬七和弦的任何組成音當它們在內聲部時,如果正規解決使主和弦不完整的話,均可不規則地解決到主和弦的組成音。”按照這兩個特許,屬七和弦進行到主和弦時,根據聲部進行需要,五音和七音既可跳進解決,也可以上行級進解決。但是,《教程》只講述了如果是上行的“經過的屬三四和弦”進行到主和弦時,其三音、五音和七音均可級進上行。(第123 頁)《教程》制定的規則過于教條,其結果必定會導致學習者對于屬七和弦的實際應用縮手縮腳。

結 語

調性和聲的早期基礎理論是在18 世紀由拉莫初創,他的理論得到了后來理論家的繼承和完善。從19 世紀開始,西方調性和聲理論主要按照兩條路線繼續發展,這兩條路線都可以回溯到拉莫的和聲理論:一條路線是里曼提倡的功能理論,另一條路線是福格勒和韋伯提倡的音級理論。大部分理論家都放棄了和聲理論思辨性的一面,喜歡談論更實用的方面,從不同方面為實用性理論的完善做出了貢獻。“韋伯是對那些其體系是以音響學為基礎的理論家提出最強硬批評的人之一。他駁斥了音樂關系的數學與物理學的解釋,說這種解釋是賣弄學問。韋伯宣稱,莫扎特、海頓、巴赫或帕萊斯特里那很少會用到一個純五度是由2:3 的比率構成的知識。”(《劍橋史》,第741 頁)19 世紀之后,歐洲和美國有多位理論家的和聲著作出版,這些著作基本上都不再用任何科學方法來解釋和弦的產生,很少有人像拉莫那樣借助于泛音列來證明和弦起源的有效性。

和聲音級理論的特點是強調以大調或小調音階為出發點,為了表明和區分建立在一個音階之上的所有和弦的功能,福格勒引進了羅馬數字標記,從而完善了音級理論體系。韋伯又進一步用改進的羅馬數字來代表不同性質的三和弦和七和弦。采用羅馬數字標記是和聲音級理論的一個重要特征。韋伯的羅馬數字分析法,影響了一大批后來的歐洲和美國理論家的著作寫作。例如,普勞特的《和聲的理論與實踐》、該丘斯的《和聲學》、辟斯頓的《和聲學》,以及庫斯特卡的《調性和聲及20 世紀音樂概述》等著作,均繼承了福格勒和韋伯提倡的音級理論。

功能理論的特點是強調和弦在續進中發揮的作用以及所具有的屬性。“功能理論與和弦的音級理論的差別,在于前者超越了根據和弦在音階中的位置而對它們進行描述,而且構成了一種以主和弦為核心的和弦關系的系統性推論”。(《劍橋史》,第755 頁)采用TSD 和弦標記是功能理論的一個重要標志。斯氏團隊《教程》繼承的是里曼提倡的功能理論。但是,音級理論和功能理論不是相互排斥的,而是互補的,實際上大部分西方和聲教科書強調了音級理論。

雖然斯氏團隊《教程》包含了許多方面的問題,與拉莫、韋伯以及布斯勒等西方前輩理論家的著作相比,其某些方面的理論高度以及對創作實踐的指導意義甚至還有些下降,但總的來看,應該說該教程包含了許多進步的因素。例如,該團隊考慮到和聲風格民族化的問題,因而專門用一章(第27 章)的篇幅對俄羅斯調式和聲理論進行了初步探索,這個探索思路也啟發了我國前輩理論家對中國調式旋律的和聲應用手法的探索。該教程的習題編寫得非常出色。由于斯波索賓團隊的四位理論家均為作曲家出身,憑借自身的作曲功力,他們編寫的習題既具有很高訓練價值,又不失藝術品位,而且在各章的習題中為學習者的相關和聲寫作要點的實際運用埋藏了機會,這一點是非常難得的。

總之,斯氏團隊《教程》的體系以及核心內容并非原創,它只是創造性地繼承和整合了前人的思想成果。雖然該書具有某些局限性,但是在過去的半個多世紀中,中國的學生已經從中受益,這是不能否認的。前人的局限需要后人完善,是任何事物不斷發展和進步的必經途徑。后人站在前人的肩膀上當然能夠看得更高。正因如此我們才會看到,20 世紀后半葉之后西方資深理論家編寫和出版的調性和聲教科書與20 世紀上半葉出版的同類教科書相比,其邏輯與條理更加嚴謹,其體系與內容也更加完善。