“留”還是“流”:高校畢業生流動的空間布局與影響因素分析

——以“雙一流”建設高校博士畢業生為例

左晶晶,段鑫星

(中國礦業大學 公共管理學院,江蘇 徐州 221116)

一、問題提出

人才是第一資源,促進人才順暢有序流動是激發人才創新、創業、創造活力的重要保障,是經濟持續健康發展的有力支撐,是實施人才強國戰略的重要內容[1]。

高校畢業生作為中國高水平人才后備軍,在人口老齡化加劇、人口增長動力不足[2]以及經濟高質量發展要求等社會發展新情況、新變化背景下,其合理流動不僅能夠促進人力資源的有效利用,還能促進區域經濟的協調發展。但是,針對名校博士畢業生扎堆到中小學及小縣城企事業單位工作的現象卻引發了社會廣泛熱議。這些頂著高學歷、名校畢業光環的“天之驕子”選擇到中小學或小縣城工作,到底是“學歷內卷的無奈選擇”還是“人才引進的正常流動”? 有必要從學理層面進一步探究。

現有人才流動的相關研究多聚焦于人口學、地理學以及管理學領域,教育學領域也有所涉及,但主要集中在高校畢業生職業選擇去向、單位性質、就業類型與行業分布狀況等方面,而從空間特點與影響因素上分析畢業生流動的相關研究則相對較少。梳理現有文獻發現:(1)高校畢業生流動的地理模式主要有城際流動和省際流動。其中,“城際流動”主要是指畢業生在求學和擇業過程中對上學地城市群和就業地城市群的不同選擇所產生的跨城市群的地理流動模式[3]。如,相關研究者以高校畢業生為對象從就業地域分布、流動模式、教育支持背景、流動收益、就業城市偏好以及流動影響因素等方面對其城際流動特征進行了實證分析[4]。“省際流動”則指學生在求學和擇業過程中對上學地所在省和就業地所在省的不同選擇所產生的跨省地理流動模式。如,相關研究者從就業流[5]、影響因素及其收益[6]等方面對高校畢業生的跨省流動特征及其原因進行了實證分析。(2)高校畢業生的范圍選擇,主要包括區域高校畢業生、教育部直屬高校畢業生以及全國高校畢業生,研究對象多以本科畢業生為主。(3)高校畢業生的遷移特征主要有前向遷移和后向遷移。其中,前向遷移是指高校畢業生從生源地到就學地的擇校遷移,后向遷移則是指高校畢業生從就學地到就業地的擇業遷移[7]。(4)高校畢業生就業流動主要與資本[8]、環境[9]、經濟[10]、職業發展以及家庭因素等相互關聯[11]。

綜上所述,現有研究涵蓋了高校畢業生流動的特征分析以及因素識別,但存在下述幾點不足。(1)由于畢業生學歷層次和院校等級與其就業選擇息息相關,因此,有必要對不同等級院校的不同層次畢業生進行分類研究。教育領域已有研究大多聚焦于全國、區域或教育部直屬本科畢業生,相對缺乏“雙一流”建設高校博士畢業生群體的就業流動空間布局及其影響因素的系統分析。(2)教育領域已有研究相對缺乏對畢業生城際流動和省際流動的綜合分析。(3)對于高校畢業生流動影響因素的分析多從實證角度進行相關性分析,相對缺乏定性和定量結合的整體探討。故,文章以“雙一流”建設高校博士畢業生為例(文中主要限定在教育部劃定的原42 所“一流大學”建設高校),旨在深度剖析高校畢業生流動的空間布局與影響因素,以期為促進合理、公正、暢通、有序的人才流動提供理論依據和政策啟示。

二、數據來源與研究方法

(一)數據來源

博士畢業生是現代高等教育最高學位獲得者,承載著服務國家戰略需求以及促進科學技術發展等多重使命,是我國未來實現人才紅利和創新發展的最具創造性群體。“雙一流”建設高校博士畢業生作為院校等級和學歷教育層次“雙高”群體,體現了一所大學人才培養的高度,代表著一個國家的人才培養水平。尤其在2018年我國“人才大戰元年”背景下,各地區對高層次人才的搶奪進入了白熱化階段。因此,文章以各高校2019年畢業生就業質量報告作為研究的數據來源。

教育部《2019 年全國教育事業發展統計公報》官方數據顯示,2019年全國共有博士畢業生6.26萬人[12],其中“雙一流”建設高校作為國內高水平大學共培養博士畢業生2.79萬人,約占全國博士畢業生總數的44.6%,以其作為樣本數據具有一定的代表性。因此,研究聚焦于2019屆進入勞動力市場就業的“雙一流”建設高校博士畢業生,收集整理40所“雙一流”建設高校(新疆大學和國防科技大學未公開數據)于2019年在官方網站發布的“畢業生就業質量報告”,并以高校為單元,按省/直轄市/自治區(不含港、澳、臺)統計博士畢業生就業人數,計算“雙一流”建設高校畢業生遷移數據,得到23個就學地城市到31個省/直轄市/自治區的流向數據,旨在研究省際層面畢業生流動情況。同時,研究也基于部分高校提供的城市層級流動數據,在城際層級測算出了不同級別城市畢業生流動情況(以被研究領域廣泛引用的城市分級體系——城市商業魅力排行榜2019年對城市的定級為劃分依據[13])。此外,為確保研究數據的科學性、可靠性、可比性、一致性以及可獲取性,文章所用數據均源自國家、省、市以及行業內官方權威數據。

(二)研究方法

為了解中國“雙一流”建設高校博士畢業生在就學地和就業地之間的空間流動特征與分布情況,研究借鑒現有文獻中有關畢業生流動性測度指標公式[14],旨在計算“雙一流”建設高校博士畢業生就學地留存率和就業地流入率情況。

1.留存率。體現“雙一流”建設高校所在地區(就學地)對其博士畢業生就業流動Ri的留存能力,留存率的表達式為:

公式1 Ri=Li/Ti

上述公式中:Li為留在就學地i的“雙一流”建設高校博士畢業生人數;Ti為i城市的“雙一流”建設高校博士畢業生總數。計算省級留存率時,取該省所包含城市留存率的均值。

2.流入率。體現就業地“雙一流”建設高校博士畢業生流入比例,流入率Mij的表達式為:

公式2 Mij=Kij/Ti(城市尺度)

上述公式中,Kij為由就學地i前往就業地j的“雙一流”建設高校博士畢業生人數;Ti為i城市的“雙一流”建設高校博士畢業生總數;L 為來源省份擁有“雙一流”建設高校城市的數量。

三、“雙一流”建設高校博士畢業生流動的空間布局

(一)“雙一流”建設高校博士畢業生就學地留存性區域差異特征

根據公式1計算得到40所“雙一流”建設高校所在地的23個就學城市的留存率。鑒于就學地高校所在地涉及的城市單元較少,為直觀清晰地呈現畢業生就業流動的空間布局,研究將同一省份就學地的留存率取均值,得到20個省級行政區的博士畢業生留存率,各省博士畢業生留存率分化明顯,極差達63.33%。東北地區為留存性低值區,西南部分地區和華東、華北部分地區留存性較高,中部地區留存性居中。其中,東北地區的黑龍江省和遼寧省留存率低至7.07%和17.39%,而西南地區的云南省留存率高達70.40%;此外,華東地區的山東省和江蘇省留存率分別為61.59%和58.37%;西南地區的四川省和重慶市留存率為57.06%和32.76%;華北地區的北京市和天津市留存率為50.67%和31.87%。上述空間布局展現了各省市在博士畢業生留存率上的差異,其中云南、山東、江蘇、四川以及北京等省市充分體現了其在博士畢業生留存率上的顯著優勢。

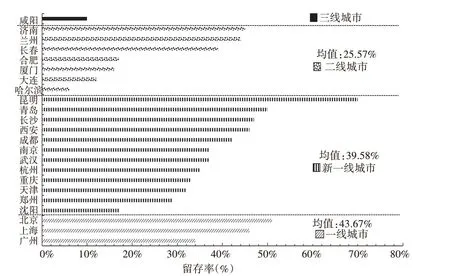

其次,按城市等級劃分“雙一流”建設高校所在城市的博士畢業生留存率發現,一線城市頗具留住博士畢業生的吸引力和競爭力,平均留存率為43.67%,而新一線城市、二線城市的平均留存率分別為39.58%和25.57%(見圖1)。同時,相同級別城市內部留存率也表現出較大差異,如,一線城市中北京的留存率(50.67%)位列第一,是同等級最低城市廣州留存率(33.81%)的1.50 倍;新一線城市中留存率最強的昆明(70.40%)則是同級別城市沈陽最低留存率(17.10%)的4.12倍;此外,濟南的留存率(44.78%)作為二線城市中的佼佼者,是同等級城市哈爾濱最低留存率(6.33%)的7.07倍。留存率的差異不僅與城市自身歷史稟賦、地理區位、行政等級、資金投資、院校多少息息相關,也與其周邊城市的發展水平密切關聯,尤其是經濟發達區域對周邊輻射區域產生的“虹吸效應”和“擴散效應”。因此,需充分結合就業地流入率情況作進一步深入分析。

圖1 基于城市等級劃分的“雙一流”建設高校博士畢業生留存率

(二)“雙一流”建設高校博士畢業生就業地流入率空間特征分布

首先,按區域流入率分布來看,以新疆、西藏、寧夏以及內蒙古等為代表的西部地區博士畢業生流入率普遍較低;以江西、湖北、湖南、河南以及安徽等為代表的中部地區博士畢業生流入率居中;以廣東、北京、山東、江蘇、浙江以及上海等為代表的東部地區以及長江經濟帶沿岸區域是博士畢業生的高流入區。其次,按省市流入率分布來看,廣東(6.85%)、北京(5.20%)成為全國博士畢業生最重要的磁力核心;山東(4.93%)、江蘇(4.67%)、四川(4.25%)以及浙江(4.19%)對“雙一流”建設高校博士畢業生吸附力較強。相較之下,西部多省博士人才流入率堪憂。而“東三省”在地區經濟發展緩慢、薪酬待遇差距較大、開放化程度較低以及產業市場化程度不高等綜合因素的作用下,“鐵三角”(其中遼寧省0.96%、吉林省0.92%和黑龍江省0.81%)在吸引“雙一流”建設高校博士畢業生的流入數據上一片慘淡。據東北三省發布的《2019年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,遼寧、吉林、黑龍江三省共流出42.73萬人,在人口流失加劇的同時,東北地區還面臨著高質量畢業生流入較少問題。

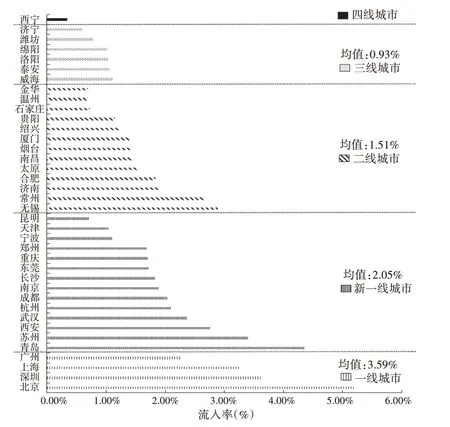

此外,研究還基于城市層級探討了“雙一流”建設高校博士畢業生流入情況,圖2按城市等級選取了前38名就業城市,并對其城市流入率進行了統計。

圖2 按城市等級劃分的“雙一流”建設高校博士畢業生就業地流入率

首先,綜合來看,一線城市是“雙一流”建設高校博士畢業生的首選工作地。新一線城市是“雙一流”建設高校博士畢業生的重要選擇城市。相較而言,二線城市和三線城市對于“雙一流”建設高校博士畢業生的吸引力則較小。與此同時,一線城市和新一線城市的平均流入率皆大于就業城市的均值(1.76%),而二線、三線和四線城市則低于均值。

其次,按城市等級分析,一線城市“雙一流”建設高校博士畢業生平均流入率為3.59%。其中,北京、深圳分別為5.20%、3.64%。上海、廣州流入率則為3.25%和2.28%,低于一線城市均值。結合上文留存率,可以發現上述城市的高留存率在一定程度與高流入率相伴而生。新一線城市平均流入率為2.05%,其中青島(4.36%)、蘇州(3.39%)、西安(2.75%)、武 漢(2.36%)、杭州(2.10%)的流入率高于均值。對比這些城市的留存率可以進一步證實,城市的高留存率往往與其高流入率正相關。二線、三線城市的平均流入率分別為1.51%和0.93%,一線城市的平均流入率是其2.4倍和3.9倍。

最后,基于單一城市分析,流入率排名前五的就業城市為北京、青島、深圳、蘇州、上海,城市人才吸引力座次重新洗牌,北京“掐尖式”吸引人才最為明顯,青島、蘇州作為新一線城市人才流入效果顯著。此外,無錫(2.89%)、常州(2.66%)、濟南(1.91%)以及合肥(1.83%)等二線城市,在流入率上要高于東莞(1.73%)、重慶(1.70%)以及鄭州(1.68%)等新一線城市。綜合而言,人才向一線大都市流入的趨勢仍然明顯,但隨著“就近就業、就近居住”的需求逐漸變強,以省會城市為代表的新一線城市在人才吸引力上具備明顯優勢,部分二線城市高質量人才吸引力具有較大增長空間。

(三)“雙一流”建設高校博士畢業生就學地、就業地的空間對比

對比“雙一流”建設高校博士畢業生就學地留存性區域差異和就業地流入率空間特征可以發現,就學地的低留存率在很大程度上與相鄰區域就業地的高流入率息息相關,呈現“鄰里效應”。如安徽省2019屆博士畢業生流向毗鄰區域江蘇、上海、浙江分別占比10.60%、12.20%、7.30%。雖然安徽省在地理位置上與“江浙滬”毗鄰,但不論是其城市經濟發展、工資水平、生活環境設施還是行政力量皆與周邊的“江浙滬”存在較大差距,在一定程度上屬于“弱勢地區”。因而,這些中心省域對安徽省“雙一流”建設高校博士畢業生顯現出強大的“虹吸效應”,使得大城市腹地內的不發達區域人才進一步被發達區域襲奪,致使安徽省內高素質人才大量流出(安徽省留存率僅為17%)。而“擴散效應”作為“虹吸效應”的對偶效應,以大城市的資源向周邊條件較差的地區輻射擴散的方式促使整個區域獲得協同均衡發展[15]。如“京津冀”協同發展戰略就是“擴散效應”的重要體現,同時以“長三角城市群”和“珠三角城市群”為代表的發達省市正在形成雙核心、多核心人才吸納格局。如蘇州、無錫、東莞、寧波正成為除傳統“長三角”“珠三角”中心城市之外的新的人才流動樞紐型城市。此外,就學地的低留存率和就業地的低流入率也會呈現“連鎖反應”,如東北三省。

綜合來看,博士畢業生就學地和就業地之間的人才留存率和流入率在“鄰里效應”和“虹吸效應”作用下呈現出“多者愈多,少者愈少”的“馬太效應”。其中,“長三角”“珠三角”“京津冀”等發達省份城市在“擴散效應”的輻射下已形成雙核心、多核心發展模式,而中等及欠發達省份城市在相關政策傾斜下,人才流動處于快速擴張階段,且隨著時間的推移,人口、經濟集中度將進一步提高。

(四)“雙一流”建設高校博士畢業生就學地、就業地的空間關聯

研究在城市層級統計了“雙一流”建設高校博士畢業生的流動情況,不同城市等級間的流動軌跡如圖3所示,其中內部流動百分比主要是指“雙一流”建設高校博士畢業生流向同一等級其他城市的比例。首先,從城市內部流動性看,一線城市內部流動比最高,為8.71%;新一線城市內部流動性次之,為4.30%;二線城市內部流動比最低,僅為0.83%。其次,從不同等級城市間的流動路向看,一線城市的博士畢業生除了內部流動外,還有11.17%流向新一線城市,1.11%流向二線城市,而流向三線城市的博士畢業生在已有的數據中并未顯示。同時,新一線城市和二線城市流向一線城市分別占比8.65%和11.89%,發現一線城市是不同等級城市博士畢業生的就業首選之地。此外,一線城市和二線城市流向新一線城市的占比分別為11.17%和5.11%,數據顯示了新一線城市在“搶人大戰”中具有充足的發展空間。據中國聯通大數據統計,上海、東莞、成都、北京、廣州、深圳、蘇州、武漢、杭州、惠州是2019年流入人口最多的10個城市[16]。其中新一線城市東莞、成都、蘇州、武漢、杭州分別位列第二、第三、第七、第八以及第九名。相較于“高壓”“擁擠”的一線城市和發展相對落后的二線、三線城市,新一線城市因其擁有接近一線城市的配套與交通,就業、定居、生活以及發展方面優勢顯著,給畢業生帶來了較多的就業機會和發展空間,就業吸引力逐漸增強,這也是很多一線城市畢業的博士生選擇流向新一線城市的重要因素。

圖3 “雙一流”建設高校博士畢業生城市等級間流動路向

綜合來看,一線城市對于剛畢業的“雙一流”建設高校博士畢業生而言仍然具有較大的吸引力。新一線城市因其較高的性價比逐漸成為一線城市的首要替選城市,發展勢頭迅猛,發展空間較大。而二線、三線城市由于城市發展緩慢、薪酬待遇偏低、工作機會有限以及優質教育資源不足等因素對于“雙一流”畢業的博士生而言似乎較少在考慮范圍之內。

四、“雙一流”建設高校博士畢業生流動的影響因素

(一)經濟資本維度:經濟高質量發展深根固柢

人口遷移推拉理論將人口的遷移歸結為遷出地的推力和遷入地的拉力共同作用的結果。就勞動力遷移而言,遷入地的拉力多為吸引勞動力遷移的積極因素,而遷出地的推力則多為不利于提高勞動力生活水平的消極因素[17]。研究表明,經濟發展水平高低與人才空間流動正相關,經濟繁榮地區會對本區域人才流出產生“滯留”效應,并對其他區域人才流入產生較大的“拉力”作用,如具有國家經濟發展引擎和中心地帶“雙重身份”的“北上廣”地區無論是在“留人”還是“拉人”方面皆是領先的。“北上廣”的優位經濟使得其就業資源、發展空間和潛力機遇比一般城市更多更好,這便是大量畢業生選擇“北漂”或“南下”的重要原因之一,而“雙一流”建設高校博士畢業生更是這些城市引才重點。因而,在“雙向選擇”下,一線城市成為高層次人才流動的核心區域。除了“北上廣”大受歡迎,新一線城市以及省會城市也是“雙一流”建設高校博士畢業生流動的重點區域,上述地區皆是經濟發展的核心地帶,這意味著其工資水平也相對更高。據《中國統計年鑒2020》數據顯示,2019年分地區居民人均可支配收入中,上海69442元、北京67756 元、浙江49899 元,位列前三,天津42404 元、江蘇41400 元、廣東39014元[18],緊隨其后。同時,根據智聯招聘對2019屆畢業生的畢業院校及平均月薪進行追蹤發現,畢業生收入排行前50名的高校多為“雙一流”大學。除了要考慮薪資水平外,就業機會和城市發展潛力也是重要影響因素。據《中國城市發展潛力排名2019》研究報告顯示,深圳、北京、上海、廣州、成都、南京、武漢、重慶、天津、杭州位列最具發展潛力城市前十[19]。十大城市中“北上廣”“成渝”以及天津、武漢已定位為國家中心城市[20],其作為我國城鎮體系規劃設置的最高層級,是在直轄市和省會城市層級之上出現的新“塔尖”,集中了地理、人口、資源和政策上的主要優勢,對于“雙一流”建設高校博士畢業生而言在上述城市就業具有更大的發展空間。不同于以上積極因素對人才流動產生的拉力作用,生活成本對于剛進入勞動力市場就業的畢業生而言是需要考慮的另一重要因素。據《中國統計年鑒2020》數據顯示,2019年分地區居民人均消費支出中,位列前六的城市分別為:上海(42536 元)、北京(38903 元)、浙江(31295元)、廣州(28492元)、天津(28461元)、江蘇(26225元)[21]。而在具體的消費中,居住消費占比最多,其中北京、上海人均消費支出中居住支出分別占比36.59%和32.99%,占人均消費總支出的1/3。在大城市房價居高不下、生活壓力持續增長的情況下,棄選“北上廣”到新一線城市或二線城市去選擇“看得見,摸得著的未來”成為越來越多博士畢業生的新選擇。綜合來看,雖然城市高質量的經濟發展為博士生提供了較高的薪酬工資、就業機會和發展空間,但高額的生活成本也使一波人避而遠之,符合人口遷移推拉理論的一般規律。

(二)政策資本維度:引才政策“組合拳”錦上添花

在人口紅利逐漸消失、人口增長動力不足以及經濟高質量發展要求等時代背景下,2016年中共中央印發《關于深化人才發展體制機制改革的意見》,提出健全人才順暢流動機制、構建引才用才機制以及建立人才優先發展保障機制[22]。自此,地方政府紛紛出臺引才聚才政策,將人才定位為解決發展瓶頸問題、提升區域競爭力優勢的核心要素。在2017年武漢、長沙以及成都等城市頒布引才政策后,各大城市紛紛加入“搶人大戰”。截至2019年底,據不完全統計全國共有233個直轄市及地級市先后頒布人才工作專項政策文件[23]。結合上文“雙一流”建設高校博士畢業生就學地和就業地城市引才政策分析發現,相關城市以分類、分級為基礎,通過落戶、購房補貼、生活補貼、配套保障等措施來推動意向型人才流入,碩博學歷人才為首要引進對象。總體而言,從人才引進規模范圍、落戶開放程度、安家補貼力度等方面看,以鄭州、西安、長沙、成都、武漢等為代表的中西部核心城市引才力度最大。除了城市層級的引才政策發力,國家戰略導向對于“雙一流”建設高校博士畢業生就業流動亦產生了重要影響。從服務國家經濟建設與產業結構轉型對人才的戰略需求出發,“雙一流”建設高校紛紛引導、鼓勵畢業生面向基層和重點地區、重點行業領域就業,大力推動畢業生服務“京津冀協同發展”“長江經濟帶發展”“粵港澳大灣區建設”等重大國家戰略。以中國人民大學2019屆博士畢業生就業區域數據為例,414名博士畢業生中在長江經濟帶工作的占比17.56%、“京津冀”地區工作占比61.46%、西部地區工作的占比7.56%。雖然單一高校博士畢業生選擇在西部地區就業人數較少,但在國家戰略發展導向和人才政策雙重作用下,西部地區人才流入比例整體獲得提升。此外,“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“畢業生入伍預征工作”“關于鼓勵科研項目單位吸納和穩定高校畢業生就業”和“三支一扶”等政策也為“雙一流”建設高校博士畢業生到西部、到基層、到國家重點建設單位去實現人生抱負提供了支持和保障。綜合來看,城市層級和國家級引才政策“組合拳”是促使“雙一流”建設高校博士畢業生流動的有效工具。

(三)環境資本維度:公共服務一應俱全必不可少

隨著勞動力跨區域流動性增強,高質量的宜居環境成為吸引人才的先決條件。相關研究表明城市環境的宜居性是促進人力資本積累、提升城市創新水平的重要因素[24]。根據庫爾特·勒溫(Kurt Lewin)提出的場動力理論,一個人所追求的績效不僅與個人的內部動力有關,也與其所處的外在環境密切相關[25]。馬斯洛的需求層次理論將人的需求從低到高分為5個層次,且較低層次的需求先于較高層次的需求,依此我們可將環境分為生活環境、安全環境、社交環境、尊重環境以及自我實現環境。其中,生活環境和安全環境是較低層級的環境。無法滿足低層次需求的外部環境難以得到高層次人才的青睞,典型的如經濟發展落后、地理位置偏遠、氣候條件惡劣、交通生活不便是東三省留存性和流入率差的重要因素。而當勞動者所獲得的勞動報酬在很長時間內無法支撐其在就業城市立足時,安全感和歸屬感缺失會促使其發生流動,這便是近年來很多畢業生棄離大都市,擇業新一線城市和二線城市的重要因素。對于“雙一流”建設高校博士畢業生而言,多數人選擇畢業后繼續從事科研,且留在高校或科研院所的畢業生要普遍多于其它就業選擇[26]。以南開大學2019屆畢業生為例,628名博士畢業生中簽約主要集中在教育業(71.03%),科學研究和技術服務業(9.53%)。可見,高校資源集聚[27]、科研氛圍濃厚、學術交流寬松的城市在吸引高質量人才上具有顯著優勢。對比發現,上文留存率和流入率較高的北京、上海、江蘇地區無疑都是高校云集。吸引人才特別是高端人才的首要因素,不是薪酬待遇,而是發展空間[28]。一線城市、發達省會城市及東部發達地級市的創業發展指數排名明顯居前[29],公平、開放、包容、尊重的城市氛圍和文化環境,有利于提供促進勞動者實現自身價值的場域。綜上,只有“軟硬”環境雙管齊下,才能廣聚天下英才。

(四)社會資本維度:個體異質性差異不容小覷

除了上述經濟、政策以及環境等外部因素對“雙一流”建設高校博士畢業生流動產生影響外,凝結于畢業生自身的財富、情感、能力、體魄、知識等個體因素對就業流動作用顯著。一般而言,畢業生與城市的歷史牽引關系主要表現為就學地或生源地。據中國指數研究院數據顯示,廣東、江蘇以及山東地區濃厚的“家本位”思想使其在情感牽引上留住畢業生具有突出優勢,也正因為情感牽引使得昆明在經濟、政策以及環境等外部因素處于劣勢的情況下,博士生留存率達到70%。同時,在“關系網”發達的人情社會中嵌于個人社會關系網絡中的資源,如權力、財富、聲望等也是促使畢業生流動的有效途徑[30]。研究表明,人力資本和社會資本對畢業生就業皆有正面影響,但在影響力度上,社會資本的作用要大于人力資本[31]。布迪厄認為社會資本就是實際的或潛在的資源集合體,這些資源通過大家熟識的體制化網絡形式聯結,網絡內的成員為贏得聲望、財富、地位等資源互相聯系,相互支持[32]。一方面,對于剛畢業的博士生而言,父代的社會資本可以間接助推子代就業。因此,對于一些后援力量充足的畢業生,他們畢業后在家庭的支持幫助下工作選擇范圍較廣,也相對容易在房價、物價居高不下的一線或新一線城市安家立業,相較之下后援力量嚴重匱乏的寒門貴子卻很難憑借個人力量在大城市立足。另一方面,對于人力資本豐富的畢業生,還可以通過個人或者他人的方式得到更多的社會資源,也更易跨越各種不同類型的人際交往障礙,構建更寬的社會關系網絡并積累更多的社會資本[33]。綜合而言,在城市外在條件吸引力恒定的情況下,“雙一流”建設高校博士畢業生的個體差異便成為促使其就業流動的主要因素,而其中的社會資本發揮了更大的作用。

五、結論與啟示

(一)結論

人才是第一資源,是國家創新體系的重要組成部分,對于推動我國經濟社會高質量發展具有重要意義。“雙一流”建設高校博士畢業生作為最關鍵、最緊缺的精英人才,具備雄厚的創新基礎和巨大的創新潛能。研究以高校2019年畢業生就業質量報告為樣本數據,聚焦“雙一流”建設高校博士畢業生,通過計算就學地留存率和就業地流入率流動性測度指標,呈現博士畢業生流動的空間布局并分析其影響因素,得出下述結論。

1.首先,在就學地留存率區域差異特征上,呈現東北地區為留存率低值區,西南地區和華東、華北部分地區為留存率高值區,中部地區留存率居中的布局。北京、昆明和濟南分別是一線城市、新一線城市以及二線城市中留存率最高的城市。其次,在就業地流入率空間特征分布上,排名前五的城市分別為北京、青島、深圳、蘇州、上海,城市人才吸引力座次重新洗牌,青島、蘇州人才流入效果顯著。人才向一線大都市流入的趨勢仍然明顯,以省會城市為代表的新一線城市在人才吸引力上具備明顯優勢,部分二線城市對高質量人才的吸引具有較大增長空間。再次,在就學地就業地的空間對比上,博士畢業生就學地和就業地之間的人才留存率和流入率在“鄰里效應”和“虹吸效應”影響下呈現出“多者愈多,少者愈少”的“馬太效應”,但在“擴散效應”和政策傾斜作用下區域人才分布差異有所緩解。最后,在就學地就業地的空間關聯上,對于剛畢業的“雙一流”建設高校博士畢業生而言,一線城市仍然具有較強的吸引力,新一線城市在人才吸引上發展空間較大,二線、三線城市吸引力相對較弱。

2.對于博士畢業生流動的影響因素,從經濟、政策、環境以及社會資本四維度對其進行了系統分析。首先,在經濟資本維度,區域經濟發展水平與人才跨區域流動正向相關,高額的薪酬收入、就業機會和城市發展潛力對“雙一流”建設高校博士畢業生具有“滯留”效應和“拉力”作用,而巨大的生活成本則具有“推力”作用。其次,城市層級和國家級引才政策“組合拳”是促使“雙一流”建設高校博士畢業生流動的有效工具。再次,生活環境、安全環境、社交環境、尊重環境以及自我實現環境需一應俱全,只有“軟硬”環境雙管齊下,才能廣聚天下英才。最后,凝結于博士畢業生自身的人力資本和社會資本對其就業流動作用明顯。尤其在外在條件吸引力恒定的情況下,嵌于個人社會關系網絡中的權力、財富、聲望等社會資本對其就業流動影響更大。

(二)啟示

“搶人大戰”是存量博弈,博士畢業生作為高學歷、高層次人才,是各大城市爭相搶奪的重點。自2017年“人才大戰”以來,各大城市人才政策不斷迭代升級,進入“內卷化”時代。為使相關政策更加科學有效、更好地推動博士人才流動,需進一步從引才、聚才、育才、用才以及留才五個方面協同促進博士人才流動。首先,引才作為博士人才總量增加的前提,一方面需要充分發揮現有人才“磁場效應”,堅持以才聚才、以才引才的理念;另一方面需要“軟硬兼施”,從環境、發展、待遇、政策以及文化等多方面吸引人才。尤其在人口流動具有“用腳投票”特征的時代背景下,尊重知識、人盡其才、公開透明、開放包容的行政區域通常具有更強的吸引力。其次,聚才作為博士人才群英薈萃的核心,需建立政府、產業部門、科研機構、行業院校人才培養聯動機制,并通過政策宣傳、平臺搭建、思想引領以及完善服務等方式進一步鼓勵并導引博士畢業生向邊遠貧困地區、邊疆民族地區、革命老區和基層一線等祖國最需要的地方流動。再次,育才作為博士人才質量提升的基礎,需結合地方政府、城市、產業以及教育等多方利益主體的實際需要,利用國內外知名高校、科研機構等核心資源,開展合作培養模式,提升博士人才核心能力。尤其對于引才力度不足和城市發展落后的三、四線城市,在難以通過外部引才來增加博士人才存量的情況下,有必要通過加大現有人才在創新、科技、科研等領域的培育力度的方式,實現從“輸血式”人才引進到“造血式”人才培育的轉變,從而為人才質量提升和區域經濟發展服務。此外,用才作為充分發揮博士人才效能的關鍵,除了要始終明確“怎么用、用在哪、在哪用”的問題外,還需根據區域發展、城市特點、產業發布、行業需求來確定博士人才引進標準,最大程度地做到人盡其用,人盡其才。最后,留才作為維持博士人才資源存量的根本,有必要結合高校所在城市發展的實際需求,對博士生教育的學科結構、專業結構、類型結構與其就業流動相關性進行系統分析,從而在外來博士畢業生吸引力不足的情況下,為本地區博士人才培養結構提出相關政策建議[34]。

博士人才引進本身不是目的,建設高精尖人才隊伍、培育適應產業發展的人才體系才是目標,凝聚博士人才、培育博士人才、用好博士人才、留住博士人才才是關鍵。“梧高自有鳳凰棲”,在“人才大戰”2.0時代,有必要從引才、聚才、育才、用才以及留才五個環節共同推動人才生態優化升級,進而為高質量發展提供硬核人才支撐。