以“組內同質,組際差異”為突破口組建差異化學習小組

謝小立

將不同知識基礎和能力層次的學生混編成“組內異質、組際同質”的學習小組,是小學科學教學中最常見的形式。這種組內異質的學習小組存在著學習任務與過程同質化、對個體差異關注不夠、自主學習力缺失等不足。以“組內同質,組際差異”作為突破口,組建差異化學習小組,可以起到同質謀學、異質促進的作用。

一、組內異質小組學習存在的不足

(一)學習機會不均衡

在合作、分享和互啟中親歷知識發生的過程,是小組合作學習的重要目的。然而,“組內異質”的學習小組,如果組內存在較明顯的差異,強勢學生和學優生就可能把持與包辦大部分動手和交流發言的機會,致使弱勢學生因缺少獨立思考和動手機會而成為學習的旁觀者。另外,同質化的學習任務,也容易出現優勢學生“吃不飽”、弱勢學生“吃不了”的現象。

(二)成效評價不全面

在組內異質小組學習過程中,教師很難了解每個學生的學習進展,習慣于把個別學生的出彩與成功當作整個小組的學習結果,掩蓋了其他學生學習的不足。例如,在12個4人異質小組的學習中,每組因為1名學生的出色表現而完成了學習任務,此時教師往往會將這12名學生的“個體成功”等同于“小組成功”,進而泛化為課堂整體的成功,而將弱勢學生排除在評判依據之外。狹窄的評價視角,致使教師對課堂的主觀判斷并不能全面地反映學生的學習狀況。

(三)學生差異分化加劇

在組內異質的小組學習中,教師更注重不同小組間學習力的平衡和任務推進,有些教師還會給各小組指定材料員、記錄員、實驗員、匯報員等角色。在較好地保證了組際學習進程一致的同時,也由于組內不均等的學習機會和教師窄化的評價視角,使強勢學生容易得到更多的機會與贊美,學習信心更足,而弱勢學生因為觀點得不到采納,爭取不到動手機會,養成懶動手、懶發言、懶思維的習慣。最終學生間相互幫助、相互促進的功能弱化,引發強者更強、弱者更弱的現象。

以上思考將我們的目光聚焦到“組內同質、組際差異”學習小組設計上,期望立足學生已有知識經驗、學習能力等個體差異,制定差異化學習目標,通過提供差異化學習材料,構筑“組內同質合作學習—組際差異交流提升”的學習模式。

二、差異化學習小組的組建

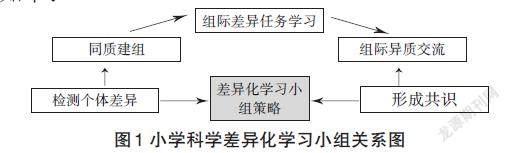

差異化學習小組主要以學生知識基礎、能力水平為依據,建立同質學習小組,提供差異化的學習任務,通過組際交流,平衡學習成果。其核心思路如下:

(一)檢測學生學習起點

只有在準確了解學生已有認知與能力水平的前提下,才能明確不同學生間的差異,有效建立差異化學習小組,展開行之有效的差異化教學,并最大限度地發揮小組學習的作用。

學習起點檢測可以通過問卷調查、學習行為觀察,科學作品、作業等資料分析,了解全班學生對將要學習內容的認知和能力發展水平,為差異化分組提供可靠依據。

(二)組建差異化學習小組

根據檢測結果,將相近知識水平和學習能力的學生,組成4人左右的同質學習小組,實現“組內同質,組際差異”。在同質小組的組建中,還需對組內學生的性格特色、男女比例等進行適當統籌,實現組內學力相對平衡的格局。根據不同學習小組的差異,確定差異化的學習起點、任務和目標,更充分地發揮組內同質學生的互助作用。

三、差異化學習小組的學習

“組內同質,組際差異”的小組學習需要教師提供差異化的學習目標、內容、材料、過程和評價,以真正實現以生為本、差異化學習的核心目標。

(一)教學目標的差異化處理

根據不同小組的起點和發展差異,分別設定基礎性目標與拓展性目標。基礎性目標是教材要求達到的、適應全體學生發展水平的學習目標。拓展性目標是完成基礎性目標學習后學生繼續學習的個性化目標。

如,在《晝夜交替現象》一課的差異化小組學習中,基礎性目標確定為“提出并模擬驗證自己小組的假說能否產生晝夜交替現象”;拓展性目標確定為“模擬驗證分析其他小組的不同假說能否產生晝夜交替現象”。兩大目標均指向對晝夜交替成因的探究。基礎性目標重在對自身觀點的驗證;拓展性目標基于對他人觀點和研究結果的評價。由近(自己的假說)及遠(他人的假說)的學習活動符合學生先熟悉后陌生的認知特征,更滲透了如何理性、科學地面對同一現象的不同觀點(假說)的科學態度。

(二)教學過程的差異化處理

兼顧保底和拓展的差異化目標,為不同層次和類型學生的差異化學習提供了空間。在教學《晝夜交替現象》時,根據課前“晝夜交替現象是怎樣形成的”這一問題的問卷調查結果,首先把提出相似假說的學生編排成同質學習小組,然后引導各組對基礎性目標——提出并模擬驗證自己小組的假說能否產生晝夜交替現象進行探究學習。在各組完成基礎性目標研究后,組織各組之間進行組際推磨式交流,分享研究內容、方法、過程和發現。之后各小組再對交流獲得的他組研究成果,即拓展性目標——模擬驗證分析其他小組的不同假說能否產生晝夜交替現象進行組內研究。最終教師引導全班形成“晝夜交替現象”成因的共識。

組際交流促使每個小組都有多位學生參與到分享與聆聽中來。驗證其他小組的研究,不但需要聽懂其他小組交流的內容,還需再現其他小組的研究過程,并加以分析,為學生提供高水平的思維活動機會。

四、差異化學習小組的交流

要實現“組內同質合作學習—組際差異交流提升”的學習效果,組際交流形式的突破成為一大關鍵,我們創造了四種新型課堂交流形式,用于差異化小組學習的組際交流。

(一)使者式交流

使者,顧名思義,就是將學習小組中的一名學習者作為使者,派遣至其他學習小組進行經驗分享、成果交流,并將獲取的經驗、他組的成果帶回原小組進行再交流的交流形式。它最大的特色在于,學習者在交流過程中,肩負使命感和集體意識,需要整合自我小組的學習成果,將思維過程、探究方法、收獲的知識與其他小組進行交流與分享,并能高效、完整地將他組的成果、經驗、方法回饋給本組成員。而留守本組的學生,也承擔著接待來訪“使者”,并與其交流分享的任務。

《晝夜交替現象》運用使者式交流學習的片段實錄如下:

片段一:同質分組

師:今天我們的座位跟以前不同,有沒有想過為什么安排大家這么坐呢?

生:根據地球自轉的答案。

師:哪兒來的答案呀?

生:是您昨天對我們進行的晝夜交替現象調查的答案。

師:對,我就是根據大家猜測的結果,安排相同想法的學生坐在了一起,共同研究你們的假說。

片段二:使者交流

師:我們已經進行了探究實驗,你們對自己的假說是否成立有結果了嗎?

生:有。

生:都能產生晝夜交替現象。

師:請你們將自己模擬實驗的想法、結果,分享給其他小組的學生。請每組派出一位學生到其他小組去交流你們的想法、實驗方法以及最后的結果,本小組的學生也請把你們小組的成果展示給前來交流的學生(課件展示學生移動路線)。大家行動起來吧。

學生進行交流活動。

使者式交流在《晝夜交替現象》中的應用,充分調動了學生的學習積極性,在交流中能快速地集合三種不同的假說。在“組際交流”與“組內同質拓學”兩個環節中,讓盡可能多的學生經歷3次表達交流機會,改變了傳統教學中只有少數出彩學生面向全班交流的不足。同時,讓學生感受到原來不只是我們的假說能形成晝夜交替,還有其他很多種假說同樣能形成這種現象,讓學生在習得知識的同時,培養更加理性和辯證的科學觀念。

(二)滾雪球型交流

這是使者型交流的變換與發展。各學習小組派遣“使者”前往其他小組進行交流分享,完成后,再次進入下一小組交流分享,以此類推。形成一個環形流動交流后,回到本組,反饋交流學習情況。在持續推磨式交流中,每一個小組將獲得1+2+3+4……的立體幾何式疊加信息,以此擴充信息的廣度和思維的深度。

例如,在教科版六上《種類繁多的動物》一課中,異質小組研究確定自己的動物分類標準并分類后,利用滾雪球式交流,將小組建立的分類概念、其所屬動物進行多輪交流,添加其他小組成果,獲得更多的動物種類和分類方式。這使得學生不但可以修正自己對于分類概念可能存在的問題,而且能建立更豐富與完整的分類概念。滾雪球式交流不但適用于“同質分組”學習,也適合于“異質分組”教學應用。

(三)拼圖式交流

它的建立需要把一項學習任務分割成幾個部分或片段,分配給不同的小組或組內不同的學習者。拼圖式交流時,需要抽調不同小組內完成同一任務的學習者,或者完成不同任務的小組中的一員,組合成新的學習小組,共同學習和探究所承擔的任務,以至熟練掌握。然后全體學生都回到自己所屬的小組中,分別把自己掌握的那部分內容教給同組其他學生,因而達到對學習任務的全部掌握。由于探究任務的關聯性較強,使學生具有高漲的學習積極性,也更關注探究內容,形成了同伴互助的學習格局。在交流中,能對同一探究問題擴展研究角度,增加概念的外延,領悟更多內涵,形成更完整的概念。

如,在探究“聲音”這個單元時,將任務分解為產生、傳播、音高、音量,不同的小組研究不同的任務,在進行探究得出結論后,進行拼圖式交流,讓研究不同任務的學生組成新的小組,將自己小組的研究成果與他組分享,然后回到自己小組內再進行探究,建立起關于聲音的理解。

(四)辯論式交流

辯論式交流更具參與性,是當某一問題出現不同觀點、意見時,學習者交流證據、思辨論證、達成共識的有效方法,也是引發認知沖突,并解決沖突的有效策略。

在自由公開的氛圍中,學生小組間展現、交換、整理對問題的研究發現和思考。反思與質疑自己或他人觀點的正確性,積極尋找新理解,最終完善原有認識。辯論式交流,更能培育學生的證據意識、思維能力和質疑精神。

差異化小組學習為學生提供了更開放和平等的學習機會,有利于學生主體意識和潛能的發揮,學生在投身學習的過程中,更積極主動,是更多弱勢學生走出旁觀被動學習困境的有效方法。