設計實踐活動 提高學生解決實際問題能力

王素英

一項調研顯示,50%的科學教師認為,科學作業是課堂教學的最后環節,是以備應試測查的概念記憶,課后作業根本不為科學學科所留。有些教師讓學生做些課外探究的專項或新課學習的課前教具準備,甚至做些課前測試、課后長期觀察等,也只是教師的偶然行為,或是為了上公開課、上交教學設計而迫不得已的“善意舉措”。而那些有“先見之明”的家長或“忠誠落實國家課程”的學校,帶領學生進出科技場館,也多是為了開闊學生眼界、完成10%的實踐活動要求,既沒有進入場館參觀的具體目的,也沒有離開場館的后續要求。

一、對科學作業的再思考

2021年4月,教育部頒發的《關于加強義務教育學校作業管理的通知》指出,把握作業育人功能,創新作業類型方式,合理布置書面作業,科學設計探究性作業和實踐性作業。

2022年4月,教育部頒發的《義務教育科學課程標準》指出,科學課程的核心素養主要包括科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任四個方面。科學課程的四個核心素養相互依存,共同構成一個完整的體系,體現了科學課程的育人價值。

杜威認為,作業不僅僅是獲得知識本身,而應在作業的過程中,鍛煉學生的思維,發展學生的智慧,讓學生能夠解決生活中的問題,同時在作業的過程中培養感情和道德。

布魯姆提出“診斷性評價”“形成性評價”“終結性評價”三個概念。王月芬新課程視域下的大作業觀,對一線教師重新認識和探索作業的功能、類型產生了重要影響。

綜上,小學科學學科所謂的“作業”一直是基于科學探究活動的實踐需求而存在的,課前搜集、調查活動,課后興趣延伸、持續探究活動、科學實踐活動,皆屬科學作業,只不過分類標準不同而已。

依據功能分為診斷性作業、形成性作業和鞏固性作業。如,課前搜集、調查活動屬于診斷性作業;課后興趣延伸、持續探究活動、科學實踐活動屬于鞏固性作業。

依據學習方式分為探究類作業和實踐類作業。探究類作業,主要包括實驗探究、調查等作業類型,其主要目的是讓學生面對未知答案的新問題時,掌握解決問題所需要的科學方法,發展相應的科學探究能力,幫助學生更好地適應未來的挑戰。實踐類作業,包括體驗、觀察、參觀訪問、種植飼養以及設計制作等作業類型,其主要目的是為學生提供獲得直接經驗和情感體驗的機會,促進學生知情信意行有機統一,在發展學生實踐能力的同時,培養其科學態度、創新精神等必備品格。設計實踐類作業的重點,是設計適當的問題和任務以及完成任務所需要的場地、器材和安全措施。站在科學學科核心素養、新課程的角度審視,所謂科學學科作業,其實質可理解為連貫的、延續的、有計劃也有生成的科學實踐活動,即科學探究類作業和科學實踐類作業的結合體。本文姑且將二者統稱為科學實踐活動。那么,怎樣進行科學實踐活動的課內外、校內外相結合的設計呢?

二、小學科學實踐活動的再設計

(一)?課內外結合,設計科學實踐活動

1.以概念學習進階發展為主線,設計科學實踐活動

小學科學課程標準在教學內容的學段設定上,以學習進階理論研究為基礎,概念的發展有著明顯的進階表現。因而在教學整體計劃與安排上,教師要關注不同年級同一概念的教學以及課外實踐活動的設計安排,以促成小學跨學段概念發展的可能。

例如,“持續一年觀察陽光下的竿影”作業設計。

在學習教科版三下《陽光下物體的影子》一課后,高曉燕、吳咸中等教師設計了“持續一年觀察陽光下的竿影”實踐活動。課內學生發現,一天中同一物體的影子自西向東運動,影子由長變短再變長。同時發現影子的變化與太陽的位置有關系。隨即,教師布置探究活動:每月選擇一天(每月21日),在固定地點同一時間觀察、記錄立竿在陽光下的影子,嘗試完成“影子鐘”的制作。

經過大量觀察與測量,學生獲得了一組組觀測數據,繪制了圖表,制作了穹頂“生物鐘”。

延續一年的觀測數據,既是《陽光下物體的影子》課后拓展性實踐活動成果,又是六年級學習《影長的四季變化》《地球的公轉與四季變化》的學習資料和基礎。學生在長時間觀測中,實事求是的記錄態度、堅持不懈的精神也自然地得到了提升。

2.以項目式學習為主題,設計科學實踐活動

例如,“卵與生命”項目研究。

學完教科版三下《認識其他動物的卵》后,鄭碧瑩等教師捕捉到學生收獲中的偏頗感受“我再也不吃雞蛋了,因為每吃掉一個雞蛋,就等于吃掉一個生命”,為此引發了“所有卵都能孵化出新生命嗎?”的項目研究“卵與生命”。

該項研究歷經三個月、兩個輪回,體現了學生從質疑觀點到明確觀點的思維變化。

(二)館校合作,設計科學實踐活動

打破時空束縛,有效利用科技場館的資源,設計科學實踐活動不失為提升學生核心素養的又一途徑。因而,這樣的設計,既要考慮選擇適當的問題和任務以及完成任務所需要的場地、器材和安全措施,又要考慮設計的計劃性與延續性。下面以鄧新陽、劉婉英聯手設計的“探尋生活中水的奧秘”這一拓展單元,進行以館校合作為背景的實踐活動闡述。

1.館校合作中實踐活動內容的選取

該主題的選擇出于三個考慮:其一,課標有所涉及,學生從自然、科學、社會三方面深入了解水是生活中常見且必不可少的物質,是地球上的重要資源,對人類的生活、社會的發展有重要的意義,增強學生的社會責任感;其二,考察發現“北京科學中心”場館設有多個水資源平臺,利用這些平臺能讓學生進行開放自主的相關活動;其三,梳理教科版教材發現,低中高段均有對應、連續的關于水的學習內容,這種連續圍繞同一主題開展的實踐活動,有利于學生科學態度、方法的形成。為此,設計了跨越三個年級的有拓展的單元教學內容。

2.館校合作中實踐活動內容的設計(圖1)

3.“研制水力發電模型”案例分析

①?活動內容介紹

“研制水力發電模型”的活動共分為3課時多時段。

第一時段:能量從哪里來(發現問題階段)。

本問題的發現來源于學生的真實需求。課上,在研討六上《能量從哪里來》一課“我們知道哪些發電的方法?能量又是怎樣轉化的?”的問題時,多數學生或表現出一臉茫然,或干癟地說出風力發電這個名詞,有親身體驗或能解讀原理者寥寥無幾。為此,教師布置了課下任務:學生在家長的協助下,去“北京科學中心”實踐體驗,并搜集資源,為自主設計水力發電模型做好前期準備。

第二時段:設計制作水力發電模型(設計制造階段)。

本課時明確任務:設計并制作具有一定功能的水力發電模型。學生以小組為單位,利用已有知識與經驗,在教師提供的基本材料基礎上進行選擇,并進行水力發電模型的結構設計。經過小組間的互相展示,獲取更多信息,在不斷磨合后修改完善設計。課后一段時間,學生嘗試將設計轉化為實物,并進行第一次組內測試評估,征集建議,初步改良。

第三時段:測試評估水力發電模型(展示交流階段)。

本課時要求以小組為單位,在班級交流研制水力發電模型的全過程,并現場演示水力發電模型的使用效果,全班學生根據其測試結果提出改進建議或思路。通過總結經驗、提煉方法、深化研討,使其感受發明一項技術的全過程,體會技術的出現是為滿足人們不斷增長的生活需求,進而培養學生的工程精神。

課后,提出實踐交流類作業:依據課上匯總的建議再次修改模型并帶到場館,為參觀者解密水力發電的過程及原理,分享研制水力發電模型的收獲與喜悅。

②活動評價分析

調查參與情況。第二時段前,教師對學生實踐活動的參與情況進行統計,全班?28名學生均到“北京科學中心”場館中進行了能量轉換模型的實地體驗。

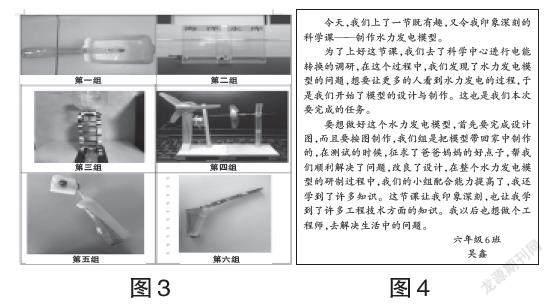

設計制作實踐評價。設計圖評價:收集分析學生設計圖,發現:二、三、五、六4個小組在設計水力發電模型中,都能想到用LED來體現電能,四組選擇用小風扇來體現。由此看出,學生通過前期能量轉換的學習與體驗,能夠考慮到將電能轉換成光能,并將發電效果可視化,充分說明學生樂于用多種思路、多樣方法來完成設計制作(圖2)。

施工圖及產品評價:通過分析發現,除一組外,其他小組都按時完成了施工設計,考慮到各種因素的影響,盡力滿足將水能最大限度轉換成電能這一需求,并于課后較好地完成了制作測試評估(圖3)。

實踐感受評價。通過閱讀學生的總結與分享,看出這次實踐活動帶來的巨大收獲。比如,了解了工程師的工作流程,活動中小組合作越來越默契,還能將所學知識遷移到自己的生活當中(圖4)。

為了上好這節課,我們去了科學中心進行電能轉換的調研,在這個過程中,我們發現了水力發電模型的問題,想要讓更多的人看到水力發電的過程,于是我們開始了模型的設計與制作。這也是我們本次要完成的任務。

要想做好這個水力發電模型,首先要完成設計圖,而且要按圖制作,我們組是把模型帶回家中制作的,在測試的時候,征求了爸爸媽媽的好點子,幫我們順利解決了問題,改良了設計,在整個水力發電模型的研制過程中,我們的小組配合能力提高了,我還學到了許多知識。這節課讓我印象深刻,也讓我學到了許多工程技術方面的知識。我以后也想做個工程師,去解決生活中的問題。

可見,利用場館資源,可以有效彌補校內學習資源的不足,實現作業設計的有效性。

三、結語

綜上所述,延續教材、館校合作、課內外相結合的科學實踐活動設計,能打破學生學習時空的森嚴壁壘,借助精彩紛呈的作業活動提升學生的思維能力,增強學生解決實際問題的能力,從而培養學生的核心素養。

【本文系北京市教育科學“十三五”規劃一般課題?“基于發展學生科學核心素養的館校合作地方課程開發與實施的研究”的研究成果,課題編號:CDDB18204】