251 例結腸息肉切除術后再發危險因素分析

趙利娜 王愷疌 羅琦 陶雙友 陳一鳴 蘭紹陽

結直腸癌是我國最常見的惡性腫瘤之一,如何預防并早期篩查結直腸癌,是臨床醫師亟待解決的臨床問題。結直腸息肉是結直腸癌的癌前病變。結腸鏡篩查高危人群進行結腸息肉切除是預防結直腸癌發生的重要手段。目前對結直腸息肉切除術后復查間隔局限于結直腸息肉的個數、息肉大小、病理類型,而對其他影響結直腸息肉發生的危險因素,如合并高血壓、血脂異常、糖尿病、非酒精性脂肪肝等代謝相關因素研究較少。研究結直腸息肉術后再發的危險因素對指導患者術后復查結腸鏡,進一步預防結直腸癌的發生有重要意義。本研究分析結腸息肉切除術后再發的危險因素,現報道如下。

對象與方法

一、研究對象

回顧性分析2013 年1 月至2020 年12 月廣州中醫藥大學第一附屬醫院住院行結腸息肉(病理結果為增生性息肉以及腺瘤性息肉)切除的患者。排除標準:①病理為炎性息肉患者;②術后半年后無復查腸鏡患者;③長期服用阿司匹林患者;④有結腸癌史患者。

二、方 法

收集患者年齡、性別、BMI、既往病史(糖尿病、高血壓、非酒精性脂肪肝等)、結腸癌家族史、吸煙、飲酒、血脂、息肉部位、大小、個數、病理類型等資料。進展期腺瘤符合以下標準任意一項:①腺瘤大小大于10 mm;②病理為絨毛狀腺瘤;③絨毛狀管狀腺瘤。腸道準備波士頓評分 ≥6 分為腸道準備合格。肥胖定義為BMI ≥24 kg/m。息肉部位位于左半結腸是指結腸脾曲以遠(乙狀結腸、降結腸);右半結腸結腸脾曲以近(橫結腸、升結腸);全結腸是指息肉同時發生在左半結腸和右半結腸。

三、統計學處理

結 果

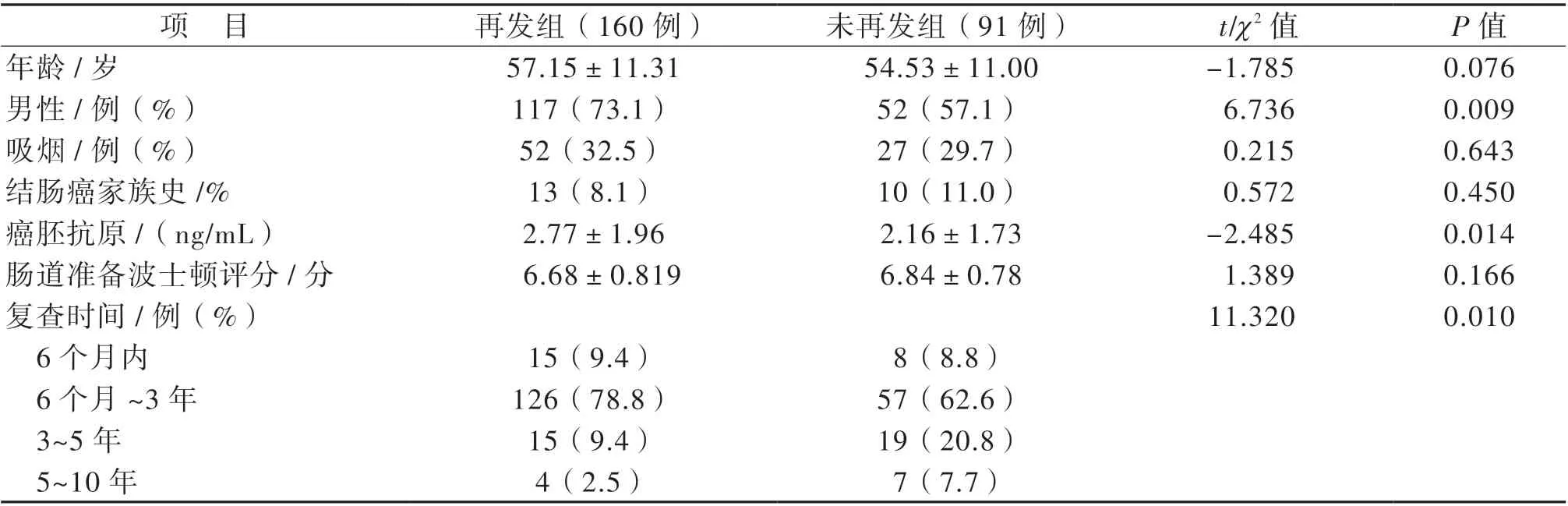

一、臨床一般資料與結腸息肉再發相關性

本研究分析68 375 人次腸鏡,本院復查患者506 例,排除病理診斷為炎性息肉患者255 例,共納入病例數251 例。251 例中再發160 例,占63.7%(其中再發為進展期腺瘤27 例,占16.9%)。6 個月內隨訪者23 例,再發者15 例(65.2%);6個月~3 年隨訪者183 例,再發者126 例(68.9%);3~5 年隨訪者34 例,再發者15 例(44.1%);5~10年隨訪者11 例,再發者4 例(36.4%)。再發組與未再發組腸道準備波士頓評分差異無統計學意義,腸道準備合格率分別為88.8%(142/160)與93.4%(85/91)。再發組年齡(57.15±11.31)歲,高于未再發組(54.53±11.00)歲,但差異無統計學意義;男性患者較女性患者更易再發,差異有統計學意義(P = 0.009);再發組癌胚抗原水平高于未再發組,差異有統計學意義(P = 0.014);吸煙史及結腸癌家族史與結腸息肉再發無關,見表1。

表1 臨床一般資料與結腸息肉再發相關性

二、代謝相關因素與結腸息肉再發相關性

再發組高血壓患者44 例(27.5%)高于未再發組16 例(17.6%);同型半胱氨酸(10.92±7.52)μmol/L 略高于未再發組(9.33±5.42)μmol/L,但差異均無統計學意義(P 值為0.077 與0.077,均< 0.1)。其他代謝相關因素如肥胖、糖尿病、脂肪肝、甘油三酯、LDL、尿酸、CRP,再發組與未再發組比較差異均無統計學意義(P 均>0.05),見表2。

表2 代謝相關因素與結腸息肉再發相關性

三、結腸息肉內鏡下表現與結腸息肉再發相關性

息肉數量越多,結腸息肉越容易再發(P =0.041);息肉數量在10 個以上與息肉1~3 個比較,差異有統計學意義(P = 0.028)。再發組息肉部位多發于全結腸的高于未再發組(P < 0.001)。息肉病理類型與息肉復發相關性分析,發現增生性息肉復發風險低,未發現管狀腺瘤、絨毛管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤與息肉復發相關,見表3。息肉大小(< 5 mm、5~10 mm、≥10 mm)、是否為進展期腺瘤以及切除方式(內鏡下黏膜切除術、內鏡下黏膜剝離術、鉗除、電凝電切、氬離子凝固術)與息肉再發無關。

表3 結腸息肉內鏡下表現與結腸息肉再發相關性[例(%)]

四、多因素logistic 回歸分析結腸息肉再發危險因素

將年齡、男性、息肉個數> 10 個、病理(增生性)、息肉部位(右半結腸)、息肉部位(全結腸)、同型半胱氨酸水平、有否高血壓、癌胚抗原水平納入,進行多因素logistic 回歸分析,發現男性、息肉部位多發于全結腸與結腸息肉再發密切相關(P 分別為0.033,0.003),OR(95%CI)分別為1.97(1.06~3.66)及5.75(1.81~18.27),見表4。

表4 多因素logistic 回歸分析結腸息肉再發危險因素

討 論

結直腸癌是我國最常見的惡性腫瘤之一,結腸鏡篩查高危人群進行結腸息肉切除并隨訪是預防結直腸癌發生的重要手段。與其他研究一致,本研究發現男性、結腸息肉部位多發于全結腸、息肉個數> 10 個為結腸息肉再發的危險因素。通過息肉病理類型與息肉復發相關性分析,發現增生性息肉相較腺瘤性息肉再發風險小,這與既往研究結果一致,腺瘤性息肉更易再發。本研究還發現,癌胚抗原水平升高與息肉再發密切相關;再發組年齡、同型半胱氨酸水平且伴有高血壓者高于未再發組,但差異均無統計學意義;未發現其他代謝相關因素如肥胖、糖尿病、脂肪肝、甘油三酯、LDL、尿酸、CRP 與結腸息肉再發相關。多因素logistic 回歸分析進一步表明男性及息肉部位多發于全結腸與息肉再發密切相關。

癌胚抗原是由腫瘤細胞分泌的多肽類物質或細胞因子,稱為血清腫瘤標志物,一定程度上可以反映腫瘤的發生和進展。其含量在惡性腫瘤、部分良性腫瘤以及癌前病變中有所升高。癌胚抗原作為腫瘤標志物之一,其含量的升高被確定為總體大腸腫瘤的獨立預測因子。Kim 等發現血清癌胚抗原水平升高均與較大的病變大小和腺瘤的多發性明顯相關,而且與任何腺瘤、晚期腺瘤、高危腺瘤的發病率都較高相關。羅雄等和劉娜發現,癌胚抗原表達水平與結腸息肉的病灶直徑、病灶數量、病理類型有關,還可能有助于結直腸癌的診斷。據鄭桐等報道,更多的癌胚抗原息肉患者癌胚抗原水平可以適量升高,但癌胚抗原水平仍保持在較低水平[(3.25±3.35) ng/mL]。以上研究結果與筆者的實驗結果相符,筆者發現結腸息肉切除術后的再發患者癌胚抗原高于未再發患者,但整體處于較低水平。

代謝綜合征是指人體的蛋白質、脂肪、碳水化合物等物質發生代謝紊亂的病理狀態,常存在糖尿病、高血壓、脂肪肝以及腹型肥胖。Wu 等(2021 年)研究顯示,代謝綜合征患者發生大腸腺瘤的風險增加(OR:1.39,95%CI 為1.24±1.57;P < 0.05)。本研究再發患者中伴有高血壓以及其他代謝相關因素如肥胖、糖尿病、脂肪肝、甘油三酯、LDL、尿酸、CRP,雖研究提示再發組高于未再發組,但差異無明顯統計學意義。

同型半胱氨酸是一種含硫氨基酸,為蛋氨酸和半胱氨酸代謝過程中產生的重要中間產物,是心腦血管事件發生的危險因素。王磊的研究結果顯示,結腸癌、結腸息肉患者同型半胱氨酸水平均升高,與結腸癌及結腸息肉的發生有關。Kim 等的研究表明,相較于維生素B,血漿同型半胱氨酸是大腸息肉發生風險的最重要的決定因素。本研究表明再發患者同型半胱氨酸水平略高于未再發患者,但差異無統計學意義,這可能與樣本量偏小、檢驗效能低有關。目前對于同型半胱氨酸與結腸息肉發生的具體機制可能是同型半胱氨酸水平升高,人體的甲基化過程會受到抑制,如核糖核酸、脫氧核糖核酸等重要遺傳物質合成也會受影響,甚至可能導致基因的突變或時染色體的缺失。猜測可能因為同型半胱氨酸引起原癌基因激活,同時抑制抑癌基因,導致腺瘤型結腸息肉易再發。

筆者的研究提示男性、息肉部位多發于全結腸、息肉數量>10 個會進一步增加結腸息肉再發的風險,癌胚抗原水平與息肉再發相關,為今后結腸息肉再發的預防和風險評估提供了一定的指導。但是本研究還存在以下局限性,本次研究的再發率與國外報道有一定差別,國外的結腸息肉切除術后的再發率多數小于50%,而國內也存在50%以上的報道。分析原因,首先可能為本實驗的樣本量較小,國內外胃腸鏡的腸道準備充分程度不足,國內外醫師的手術操作(如退鏡時間)具有一定差異。Johnson 等(2014 年)與Chokshi 等(2012 年)研究報道,結腸鏡的腺瘤檢出率在一般和較好的腸道準備中差異不大;而在腸道準備不充分時檢出率明顯降低,漏診率明顯上升。與平均退鏡時間< 6 min 的結腸鏡醫師相比,退鏡時間>6 min 者瘤變檢出率明顯提高(28.3% vs. 11.8%);中位退鏡時間為 9 min 的內鏡醫師對腺瘤、鋸齒狀息肉的檢出率最高。Vleugels 等研究發現,內窺鏡醫師的操作水平也會影響手術,猜測可能因為不同國家、不同醫院的內窺鏡醫師的手術操作差異而影響結腸息肉的檢出率。其次,本研究中患者的復查存在醫師意愿的干擾。根據相關指南,一般認為分片切除的病例,按評估再發風險不同在3~6 個月內行首次復查為宜。歐洲胃腸內鏡學會在2020 年的指南建議在分段內鏡下切除息肉≥20 mm 后,提前3~6 個月進行重復結腸鏡檢查。強烈建議在重復結腸鏡檢查12 個月后進行首次監視。2020 年美國結直腸癌多學會工作組共識也指出,對腺瘤分段切除或鋸齒狀腺瘤> 20 mm 者,強烈建議6 個月內復查結腸鏡。由于醫師對于不同指南的解讀和執行不同,且醫師也可能更偏向于建議風險較高的患者及時復查,這導致了筆者的實驗數據存在一定的偏倚,復查時間短的復發率更高,仍需要大規模的前瞻性臨床研究進一步證實結論的可靠性。

綜上所述,本研究發現男性、結腸息肉部位多發于全結腸、息肉個數> 10 個均為息肉再發危險因素,增生性息肉再發風險低。癌胚抗原水平與息肉再發相關。男性、息肉部位多發于全結腸與息肉再發密切相關。