黃河流域省際旅游供給要素結構耦合時空格局動態分析

劉軍勝

(西北大學經濟管理學院,陜西西安 710127)

引言

高質量發展作為當下中國經濟建設的指導理念,已成為破解我國經濟供給要素結構性失調與空間格局失衡等問題的重要途徑[1,2]。該理念的實施有助于實現區域供給要素與經濟格局的協調發展,提升國民經濟內外循環發展的韌性,更好地滿足人民對美好生活的需要[3,4,5]。因此,探討區域供給要素的協調與均衡發展程度已成為推進經濟高質量發展的應有之義。改革開放以來,我國旅游產業發展實現了由小到大的轉變,并成為促進區域經濟發展的重要產業[6,7]。旅游過程中,游客不僅青睞高質量景點,更需要優質酒店、便利交通與通信設施、穩定的社會環境與安全保障等要素的輔助,同時促進上述要素的協調發展對提高目的地吸引力與競爭力也日趨重要[8,9]。在此背景下,探討旅游供給系統組成要素間的協調程度,成為區域旅游經濟持續與高質量發展需要面對的重要議題。

隨著我國旅游需求規模擴大及多樣化的提升,旅游目的地出現了供給滯后于需求的現象,區域旅游供給結構性失調問題開始凸顯[10]。該問題集中體現在旅游供給組成要素的結構性失調及區域旅游經濟空間發展失衡兩方面,具體表現在旅游供給要素過剩與不足現象并存,對要素間的關聯與協調程度的發展特征及區域差異規律認識不清等方面[11,12],上述問題可理解為面對不斷變化與升級的消費需求,旅游目的地未能做到供給要素的系統組合與優化配置。因此,綜合透視目的地旅游供給要素的協調發展特征及其時空格局規律,成為優化組合與配置目的地旅游供給要素,促進區域旅游經濟均衡與高質量發展亟待解決的現實問題,對發掘供給要素潛能,提升旅游目的地競爭力具有重要意義。

基于此,本文以黃河流域九省為案例地,依據要素耦合、結構與旅游系統等理論內涵,構建旅游供給要素結構耦合分析框架,采用灰色關聯分析與耦合協調度模型等方法,綜合探究黃河流域省際旅游供給要素的關聯度、協調度及其時空格局特征。以期從結構維度深化對旅游供給要素協調發展時空特征與規律的認識,拓展要素耦合理論在旅游供給研究中的深度。同時,協助管理部門識別區域旅游供給的重要發展要素,以科學優化旅游供給要素的組合配置,為保障區域旅游經濟高質量發展提供實踐參考。

一、理論基礎與研究進展

(一)理論基礎

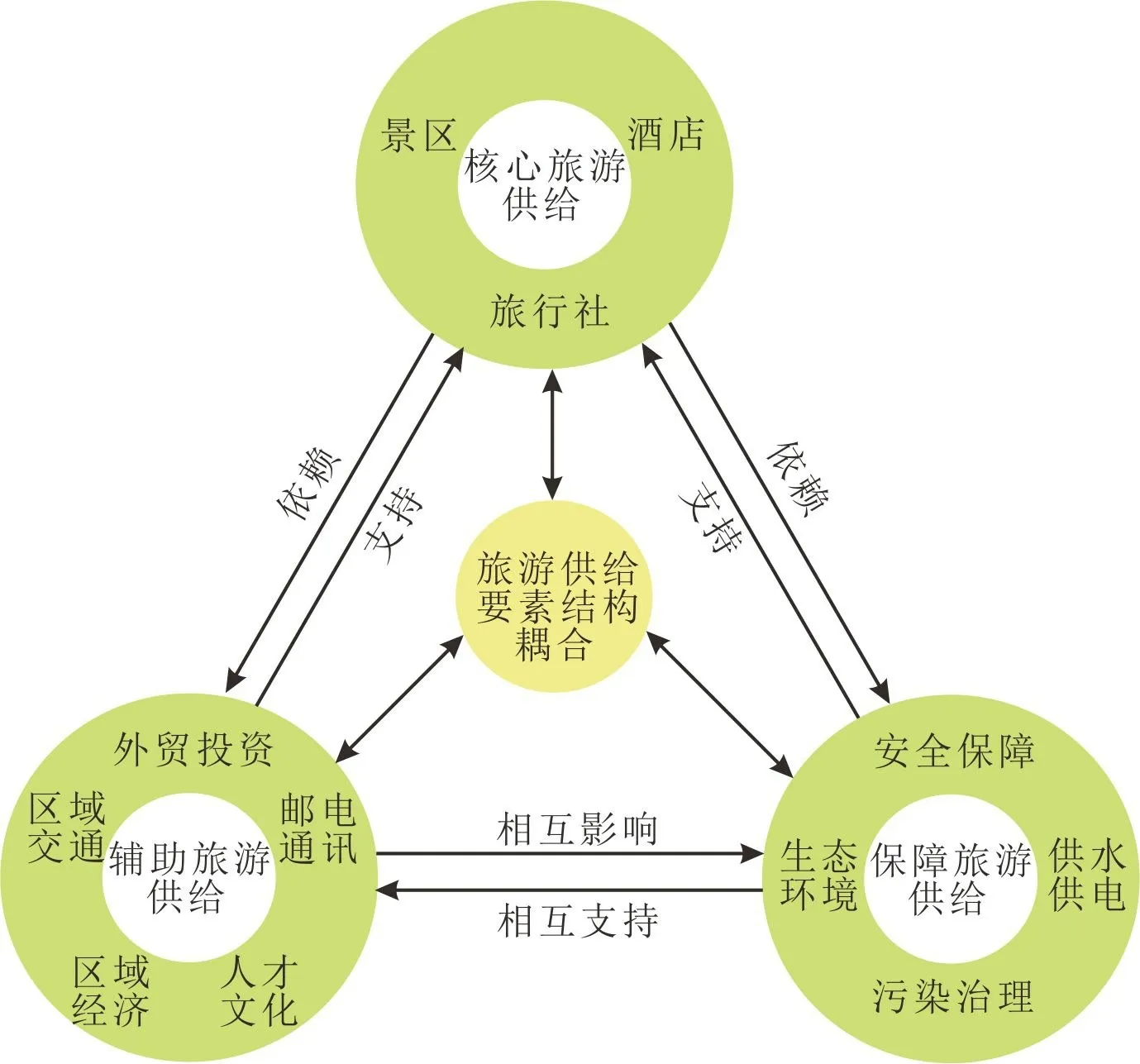

結構是指物體的各個組成部分及其搭配和排列的關系[13],各組成部分在物體發展過程中所處的位序及其內在關系程度差異,會影響事物的發展過程。旅游供給系統是旅游經濟系統的重要組成,該系統包含核心、輔助與保障供給子系統,具體包括旅游景區、酒店與旅行社等核心供給要素,交通設施、人才支持、郵電通信、區域經濟等輔助供給要素,以及安全保障、污染治理與環境保護等保障性供給要素[14]。耦合源于物理學,意指系統內部要素或系統之間相互作用而彼此影響的現象,體現為通過系統或要素間的相互作用、影響與關聯,產生相互依賴、協調與促進的動態關系[15,16],隨后地理學者將耦合思想融入人地關系地域系統研究,形成了內涵豐富的人地關系耦合理論,其中要素耦合是重要內容。要素耦合關注系統內部要素間的搭配與互動,進而反映事物構成要素的發展規律,其已成為理解要素間協調發展程度與特征的一種重要理論[17,18,19],為評價旅游供給系統組成要素的協調關系提供了依據。

據此,本研究基于旅游供給系統、結構與要素耦合的理論內涵,認為旅游供給結構是組成旅游供給子系統的各要素及其關聯與協調的關系,其本質上是對旅游供給要素組合與配置情況的反映。旅游供給系統結構耦合就是指旅游供給子系統的各要素之間存在相互作用、關聯與協調促進的關系,具體體現在旅游供給要素的關聯程度與協調程度等方面。旅游供給要素結構耦合的框架,可以通過旅游供給系統中“核心—輔助—保障”子系統組成要素關聯與協調關系等來體現(圖1)。其中,景區、酒店與旅行社是核心旅游供給要素,是游客展開旅游體驗的基礎載體,其作用的發揮離不開區域交通、郵電通信、區域經濟等要素的輔助,而安全保障、人才建設與污染治理等要素則是彰顯目的地旅游核心與輔助供給效果的重要保障條件,核心、輔助與保障旅游供給要素間存在相互影響與作用的關系。所以,可通過對“核心—輔助—保障”子系統組成要素的關聯度與協調度分析,來評估旅游供給要素的耦合發展程度、特征與規律,并深化對供給要素組合與配置的理論認識。

圖1 旅游供給要素結構耦合框架

(二)旅游供給結構研究

學者們對旅游供給結構的組成要素、存在問題、發展效率等進行了定性與定量探討。定性研究方面,學者們先后對旅游供給的結構要素進行了分類,并認為旅游供給系統由景區景點、郵電通信、交通設施、安全保障等要素組成,可通過各要素的協調發展凸顯系統的功能[20]。同時認為我國旅游供給結構存在有效旅游供給與多元化旅游需求錯配,產品供給與消費結構不合理等問題[21],且缺乏對供給要素之間互動關系的關注[22]。定量研究方面,主要探討了酒店行業、旅行社等要素協調關系及影響因素,發現酒店行業效率較高,旅行社效率較低且成為制約供給鏈整體效率的關鍵[23,24],并認為旅游供給結構性改革可優化區域經濟結構,提高發展效率[25]。

(三)旅游供給要素耦合研究

針對旅游供給要素耦合的研究主要從旅游的產業屬性來展開,具體包括旅游產業與生態環境、交通、經濟、文化產業等的耦合。

旅游產業與生態環境耦合方面,學者們探討了二者耦合演化過程與因素等,發現其耦合存在顯著東中西區域差異,生態環境成為制約二者耦合的主要因素[26],而后從旅游生態化、生態旅游化等角度提出了發展路徑[27,28]。交通與旅游產業耦合方面,學者們先后評估了交通設施與旅游產業的耦合關系,發現交通對促進旅游產業要素集散作用顯著,但不同類型交通設施的作用程度存在差異,航空與鐵路是制約二者耦合的短板[29,30],而旅游產業則是影響區域交通的重要因素,只有二者協調發展才能提升區域旅游經濟競爭力與發展效率[31,32]。旅游產業與區域經濟耦合方面,主要探討了二者耦合協調度的時空差異與影響因素,發現旅游產業與區域經濟的耦合協調度穩步提升,呈現出“南強北弱、東高西低”的格局差異,旅游業對區域經濟的促進作用弱于區域經濟對旅游產業的刺激[33,34]。文旅融合背景下,旅游產業與文化耦合的關注度日益提升。學者分析了旅游與文化產業耦合的區域差異與發展建議,發現旅游與文化產業耦合度偏低,空間差異明顯但呈正向集聚性,并提出了集群與差異發展措施[35,36]。

梳理文獻發現,旅游供給耦合相關研究內容豐富,但存在以下不足。首先,現有旅游供給要素耦合研究的系統性不足,缺乏對旅游供給系統結構耦合認識框架與研究結果的理論闡釋,影響了對旅游供給要素協調發展特征與規律的認識;其次,已有結論普遍認為需要優化組合旅游供給結構的要素,但現有研究多拘泥于對旅游供給結構要素的定性探討,缺乏對要素關聯程度與協調

程度的定量測度,導致未能充分識別旅游發展過程中供給要素的關聯與協調關系,進而影響供給要素的優化組合與配置;最后,已有研究較多關注單要素間的耦合研究,對供給要素的結構耦合時空格局相關研究相對薄弱。因此,旅游供給要素的關聯度、協調度及其時空格局差異等問題有待深入探討。

三、研究方法與數據來源

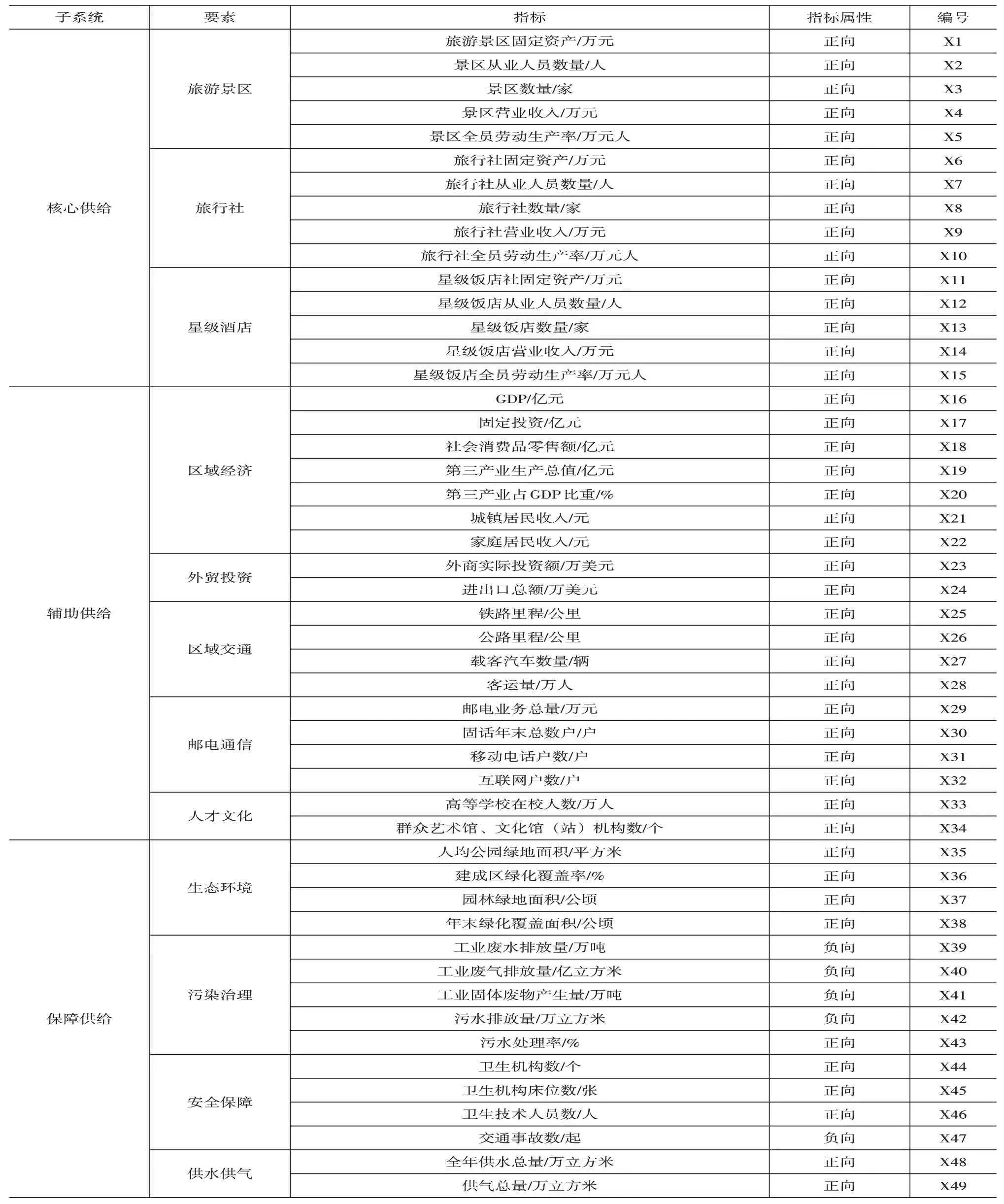

(一)評價指標構建

基于旅游供給要素結構耦合框架,并參考已有學者研究成果[11,26-37],從核心、輔助與保障旅游供給三方面構建評價指標體系(表1)。其中核心旅游供給包含旅游景區、旅行社與星級酒店三大要素,輔助旅游供給包括區域經濟、區域交通、外貿投資、郵電通信與人才文化五大要素,保障旅游供給包含生態環境、污染治理、安全保障與供水供氣四大要素。

表1 旅游供給要素結構耦合評價指標

(二)灰色關聯分析

灰色關聯分析法是探討系統內多因素之間關聯程度的重要方法,其主要以系統內部變量時間曲線的近似度為依據,通過關聯度來評估因素之間的密切程度。關聯度越高,說明因素之間關系越密切,對系統協調發展的影響程度越高[37]。本文將利用該法分析旅游供給要素間的關聯程度。

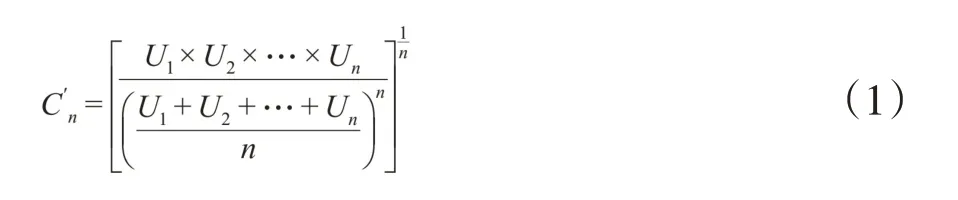

(三)耦合協調度模型

耦合度公式存在取值范圍判斷不一致的現象,導致耦合結果出現被夸大的問題。針對上述不足,有學者對耦合度模型進行了修正,提升了耦合協調度模型的科學性與準確性[38,39],式(1)中U代表系統或者要素,n為系統或要素的數量,C'n代表耦合度。本文擬采用該模型來分析旅游供給要素之間的耦合度。

(四)均勻分布區間標準

合理的耦合協調度閾值劃分標準,可以規避因標準不同而導致的結果誤差。為更詳細探討三者之間的關聯與協調程度,本研究采用均勻分布區間法來展開分析[40,41](表2)。

(五)數據來源

依據數據統計連續與可獲得性等原則,本文數據主要來源于2001—2020年黃河流域各省統計年鑒、統計公報,以及《中國旅游統計年鑒》《中國文化文物和旅游統計年鑒》,而針對部分缺失的數據,參考各項統計指標近5年的數據,通過趨勢外推來計算獲得。

四、實證分析

(一)旅游供給要素的關聯度分析

采用灰色關聯分析法,取分辨系數p值為0.5,以各省核心、輔助與保障供給要素的綜合發展水平為因變量,以各省旅游供給的構成要素為自變量,來測度三者間的關聯度(表3)。整體來看,黃河流域各省核心、輔助與保障旅游供給之間均存在極高的關聯關系,關聯度均高于0.912。要素關聯度方面,各省核心與保障要素的關聯度最高,均值為0.965,輔助與保障要素的關聯度次之,均值為0.962,核心與輔助因素的關聯度較低,均值為0.961。區域差異方面,西部各省區三者間的關聯度均值最高,為0.968,其次為東部的山東,三者間的關聯度為0.955,中部地區的河南與山西的關聯度最低,為0.950。

從核心與輔助要素的關聯度來看,各省的關聯度均值為0.961。除河南與寧夏的關聯度低于均值外,其余省份關聯度均值均較高,其中青海與甘肅核心與輔助要素的關聯度分別為0.982、0.990。核心與保障要素的關聯度來看,黃河流域各省的關聯度均值為0.964。除山東、河南、陜西與寧夏的關聯度低于均值外,其余省份關聯度均值均高于0.964,其中,山西、內蒙古、四川與甘肅核心與保障要素的關聯度分別為0.989、0.990、0.989、0.987。輔助與保障要素的關聯度來看,黃河流域各省的關聯度均值為0.962,除山西、內蒙古與四川的關聯度低于均值外,其余省份關聯度均值均較高,其中,河南、陜西與寧夏輔助與保障要素的關聯度分別為0.989、0.990與0.980。

從關聯度整體上的強弱來看,黃河流域各省旅游核心、輔助與保障供給之間的關聯度存在共性與差異,這從側面反映出各省供給要素的搭配特征。山東、甘肅與青海三個省份核心與輔助要素的關聯度最高,反映出上述省份在旅游發展過程中,輔助供給對核心供給要素的影響較大,側面突出了區域經濟、人才文化、區域交通等對核心旅游供給發展提供了較強支持作用。山西、內蒙古與四川三個省份(自治區)核心與保障要素的關聯度最高,說明上述省份的污染治理、供水供氣等旅游保障供給要素對核心旅游供給效應的發揮提供了較好支撐。河南、陜西與寧夏三個省份(自治區)輔助與保障要素的關聯度最高,側面說明上述省份(自治區)在區域經濟、人才文化、區域交通、污染治理、供水供氣等輔助與保障供給層面關系密切,為各省核心旅游供給要素效應的發揮提供了良好的支持與外部發展條件。

(二)旅游供給要素結構耦合協調度演變分析

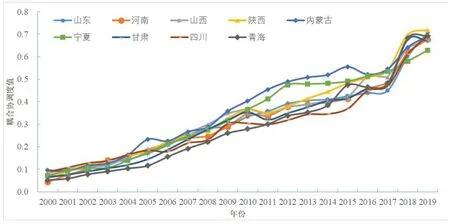

研究階段內,黃河流域各省核心、輔助與保障供給的耦合協調度逐步提升,呈現出波動上升的演變趨勢,并由極度失調跨入中級協調的狀態(圖2)。具體來看,2019年各省三者的耦合協調度水平均為2000年的7.2倍以上,其中河南、陜西、甘肅與青海的協調度水平提升最快,分別為2000年的15.4、12.1、10.4與13.4倍,其余省份協調度相較于2000年的提升幅度位于7.2~9.6倍之間。

圖2 黃河流域各省旅游供給要素結構耦合協調度演化

增長速度方面,各省核心、輔助與保障供給的耦合協調度年均環比增長率整體呈上升趨勢,增長率均值高于10.8%。其中河南的協調度年均環比增長率均值最高,提升15.9%,其次是山東、陜西與青海,三個省份協調度年均環比增長率均值介于13.1%~14%之間。

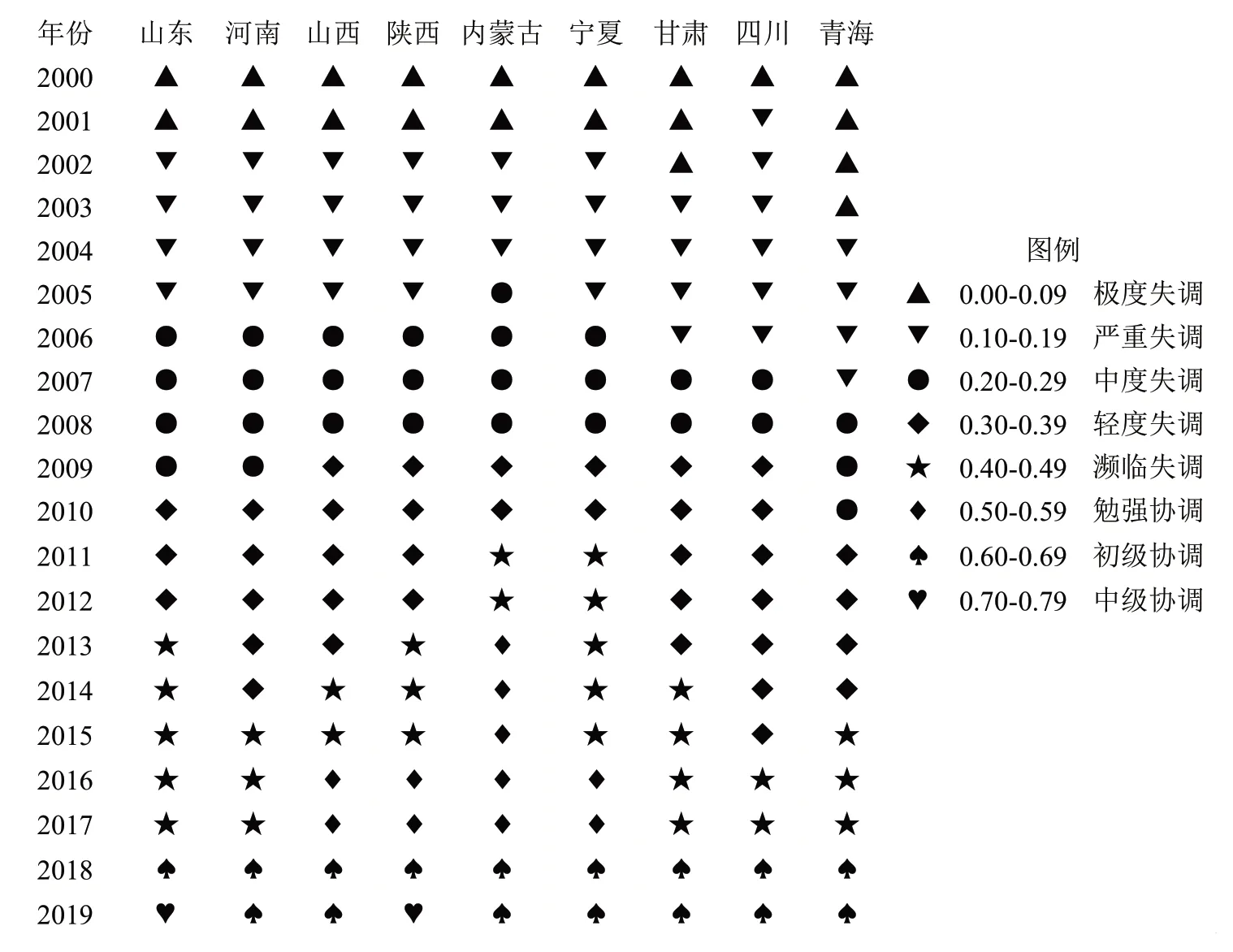

(三)旅游供給要素結構耦合協調度格局演變分析

依據均勻分布區間法劃分標準,可以發現,黃河流域各省協調度發展類型已經由失調型跨入協調型,發展格局整體上實現了由極度失調到中級協調的轉變(圖3)。具體來看,2010年是各省耦合協調度由失調型向協調型轉變的轉折點,內蒙古耦合協調度率先由失調型進入過渡型區間,此后至2017年,寧夏、山西、陜西等省份陸續進入過渡型區間并很快進入勉強協調的發展階段,2018年開始,黃河流域各省三者的耦合狀態進入協調發展階段。空間格局方面,階段內耦合協調度交叉發展態勢明顯,東部、中部與西部地區的耦合協調度均值依次由弱到強,分別為0.312、0.318、0.321,呈現“反階梯狀”的格局差異。

圖3 黃河流域各省旅游供給要素結構耦合協調度格局演變

分階段來看,2000—2004年,黃河流域各省三者的耦合協調度均不理想,協調度值均在0.2以下,處于嚴重失調狀態,其中甘肅和青海等經濟發展水平較弱的地區更是處于極度失調的狀態。分區域看,中部地區河南和山西的協調度均值相對較高,為0.108,其次為西部地區,均值為0.105,最后為東部地區的山東,均值為0.104。具體來看,四川、內蒙古、陜西與山西的協調度值相對較高,分別為0.125、0.119、0.114、0.112,東部地區的山東協調度均值僅為0.104。

2005—2009年,黃河流域各省三者的耦合協調度有所發展,協調度均值為0.239,較2000—2004年提升了126.5%,但仍處于嚴重失調與中度失調發展狀態。分區域看,中部地區河南和山西的協調度均值相對較高,為0.248,其次為東部地區,均值為0.240,最后為西部地區,均值為0.235。具體來看,除青海以外,東中西各省三者的耦合協調度均有所提升,并進入了中度失調的發展階段,介于0.223~0.274之間。其中,西部的內蒙古、陜西與中部的山西協調度值相對較高,分別為0.274、0.251、0.263。

2010—2014年,黃河流域各省三者的耦合協調度發展較快,協調度均值為0.383,較2005—2009年提升了60.4%,整體進入了由失調向協調轉變的轉折點,處于輕度失調與瀕臨失調狀態。分區域看,西部地區的協調度均值較高,為0.387,其次為東部地區,均值為0.380,最后為中部地區,均值為0.373。具體來看,各省份三者的耦合協調度介于0.331~0.475,其中,西部的內蒙古與寧夏表現突出,協調度均值分別達到了0.475、0.443。

2015—2019年,黃河流域各省三者的耦合程度愈發協調,協調度均值為0.550,較2010—2014年提升了43.7%,進入了勉強協調發展狀態。分區域看,西部地區的協調度均值較高,為0.558,其次為中部地區,均值為0.541,最后為中部地區,均值為0.525。具體來看,各省三者的耦合協調度介于0.519-0.591之間。其中,西部的內蒙古、陜西協調度值相對較高,分別為0.591與0.590。

五、結論

(1)黃河流域各省核心、輔助與保障旅游供給之間均存在極高的關聯關系,關聯度均高于0.912,空間上呈現西部高于東部、東部高于中部的格局差異。具體的要素關聯度方面,各省區核心與保障供給關聯度均值為0.965,輔助與保障供給關聯度均值為0.962,核心與輔助供給關聯度均值為0.961。關聯度區域差異方面,西部、東部與中部地區三者間的關聯度均值分別為0.968、0.955與0.950。

(2)黃河流域各省核心、輔助與保障供給的耦合協調度逐步提升,年均環比增長率均值高于10.8%,實現了質的變化,由極度失調跨入中級協調狀態。空間格局方面,每個階段內的耦合協調度交叉發展態勢明顯,東部、中部與西部地區的耦合協調度均值依次由弱到強,分別為0.312、0.318、0.321,整體呈現出西部高于中部、中部高于東部的格局差異。

(3)協調發展已成為區域經濟高質量發展的內在要求與評價標準,在分析區域旅游核心、輔助與保障供給要素關聯度的基礎上,探討三者的協調度,有助于更好的分析旅游供給組成要素間的協調特征與規律。通過對各省旅游供給核心、輔助與保障供給組成要素的關聯分析發現,核心與保障要素、保障與輔助供給間的關聯度較為密切,分別為0.965、0.962。在解釋力方面,輔助與保障供給對三者耦合協調度的貢獻較大,分別為0.979、0.947。可見關聯度的高低與協調度的強弱存在正向“同步效應”,即供給要素的關聯度越高,對三者耦合的作用越強,這對通過要素的關聯度高低來預測并判斷其協調度強弱具有一定參考價值。

(4)推進旅游核心、輔助與保障供給的協調發展是區域旅游業高質量發展的重要內容。文章針對區域旅游供給過程中存在的要素結構失調的問題,依據要素耦合、結構與旅游系統理論,構建了旅游供給要素結構耦合理論框架,并以黃河流域九省為研究對象,綜合剖析了各省旅游供給要素間的關聯度及協調度的時空格局特征與規律。研究結論可從結構維度進一步深化對旅游供給要素協調發展規律的認識,同時拓展了要素耦合理論在旅游供給研究中的深度,也為黃河流域各省管理部門推進供給要素的優化組合配置提供了參考。

(5)文章綜合分析了黃河流域各省旅游供給要素結構耦合的時空格局演化特征與差異,但還存在以下問題需要繼續探索。首先,本文僅從省際層面初步探討了供給要素結構耦合的特征規律,但城市群與都市圈作為我國未來經濟發展的主要載體,探討其旅游供給要素的耦合規律更具典型與針對性。其次,文章初步探討了黃河流域各省供給要素結構耦合的時空差異,但對驅動各省供給要素結構耦合的機制與模式有待進一步研究。最后,高質量發展背景下,旅游供給要素的發展效率、溢出效應及對區域經濟增長的推進作用有待深入分析。