《牧童短笛》鋼琴曲的音樂鑒賞

王柏然

(西安科技大學高新學院 陜西 西安 710109)

《牧童短笛》是賀綠汀創作的作品,這首鋼琴曲的音調以及多聲部處理中,都有濃濃的中國音樂特色,其音樂內涵也是對中國民族風情的一種體現,是中國鋼琴曲的典型代表作之一。探究這一鋼琴曲的音樂內涵和結構等,能更好地理解作品,也能為音樂創作提供一些靈感。

一、《牧童短笛》創作背景

19 世紀50 年代,西歐鋼琴藝術進入浪漫主義發展時期,鋼琴開始傳入中國,西方教堂也進入中國,鋼琴作為一種“洋樂器”逐漸被國人熟知。中國音樂家們也嘗試進行鋼琴音樂創作。1931 年,賀綠汀考上上海國立音樂院,在外教指導和自主學習探究基礎上,不斷提升自身的鋼琴演奏和創作能力。1934 年,上海國立音樂院舉辦“征求中國風味鋼琴曲”評選活動,其中,賀綠汀的《牧童短笛》以其優美的旋律和新穎的創作手法獲得一等獎。這次評選活動對中國鋼琴藝術的發展具有重要意義,對后續的中國鋼琴音樂創作有重要影響。

二、《牧童短笛》音樂鑒賞

(一)音樂藝術情趣鑒賞

從《牧童短笛》的音樂呈現效果來看,這首鋼琴曲的曲調清新自然,風格特色鮮明,整個作品給人以詩情畫意的審美體驗和感受,是中國作曲家對于清晰的音樂旋律和簡明的曲式結構創作的追求呈現。在這首鋼琴曲中,并沒有出現大段的沉重和弦連接,通過上下兩個單線條連接,整體蜿蜒曲折,雖然看起來比較簡單明了,但是其中包含很多的細膩小腔潤飾,在音色和力度上包含較多變化和起伏,這樣一高一低的旋律線條十分靈動,能夠將東方特色的美映入眼簾,給人以心靈上的撫慰。

鋼琴曲的主題部分大有寫意的意境創作特點,讓人感受到仿佛身在清新自然的野外環境中,微風拂面、怡然自得。這些圖案包含田園生活的意趣,十分靈動活潑,讓人有身臨其境之感。這種創作以簡樸的表現手法來對自然的律動進行敘述和描繪,帶有鮮明的鄉土氣息。鋼琴曲中段更像是在歡快地舞蹈,以小樂句發展而來,第三段是手段的“加花變奏”,這種變奏手法在中國笛子曲中比較常用,通過這樣的變奏法使用,讓曲子更加委婉動聽,讓描述的音樂氛圍和畫面更加生動形象,更能將中華民族傳統的人與自然和諧相處的世界觀呈現出來。

(二)音樂結構鑒賞

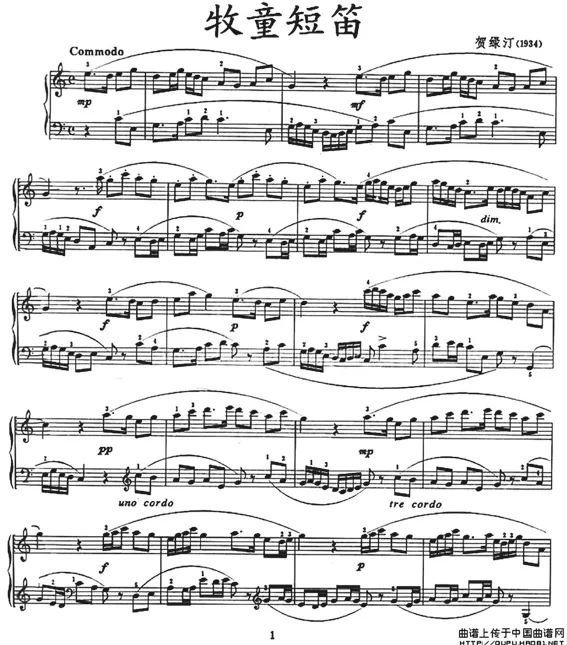

《牧童短笛》C大調,為A加B加A的三段式結構。第一部分借鑒了歐洲傳統復調的創作技法。復調是音樂創作中的一種創作技法:兩段或兩段以上同時進行、相關但又有區別的聲部所組成,這些聲部各自獨立,但又和諧地統一為一個整體,彼此形成和聲關系。賀綠汀認為,引入西洋音樂,進行鋼琴曲的創作不需要刻板地對其進行模仿,而更應該在創作中體現中華民族的特色和精神,同時避免被狹義的民族藝術所制約,借鑒西方鋼琴音樂的優勢之處,為中華音樂創作提供有效支持,這對于我國的音樂發展是有利的。這也是《牧童短笛》獲得成功的關鍵。在賀綠汀的音樂創作中,他對復調體裁并不熱衷,這一點從其主要音樂創作作品中可以看出。在《牧童短笛》中,復調的手法應用卻是比較鮮明的。音樂創作中不完全使用民間音樂的支聲復調,也沒有完全使用西方的對比復調和模仿復調,而是在音樂創作中進行復調織體的自由編輯,借助五聲化旋律進行自由對位,既能體現西方復調技術和規則,也能深刻地體現中國風的旋律特點和精神,對民族音樂詞匯融合發展具有重要推動作用。(如圖1 所示《牧童短笛》曲譜)

圖1 《牧童短笛》曲譜

東方音樂和西方音樂,音樂表現上會存在一定差異,但是情感上的共鳴也有相通之處。而從中西方音樂的文化差異來看,在情感表達上,東方音樂有一定的含蓄性,西方音樂情感表達比較直白和熱情。就《牧童短笛》鋼琴曲來看,其中包含的中國人的情感特征是明顯的,也呈現出傳統音樂的單線性旋律。在《牧童短笛》鋼琴曲創作中,注重將中國傳統音樂中的獨特情感呈現給聽眾,突出對中國民族風音色的模仿,但也兼顧鋼琴音色和演奏技法的融合,能夠實現對音樂情感表現力的進一步拓展。這是對中華傳統古音樂的一種傳承,更是對傳統音樂的創新和發展。從《牧童短笛》鋼琴曲來看,這一曲調以傳統的東方古典音樂為基礎,融入一些現代化、西方化的音樂特色和元素,在進行演奏時,需要注重把握音樂風格。在演奏速度、觸鍵、音樂處理等方面,需要注意保證和節奏統一協調,注重結合作品的意境和情感渲染,做好演奏過程中的意境處理和技巧應用。

作品是典型的三部曲,主體部分是自由對比二聲部寫成的,曲調婉轉悠揚,兩條旋律分句交錯,節奏上相互呼應,音程結合也十分考究。此外,在技術上,沒有過多地使用復雜的對位技術,也沒有八度二重對位。但是兩條旋律本身就是很完全的,所以對位結合后發揮的效果自然也是十分美妙的。從僅有的兩聲部中,可以清楚地識別出隱伏的和聲因素,也就意味著這其中隱藏著一些對音樂發展有推動作用的和聲功能,這種精巧的中西合璧創作,讓音樂的表現力也能夠得到大大提升。基于《牧童短笛》的曲譜來看,高聲部旋律可以劃分為四句,他們的長度一致,中段則是歡快的舞蹈場面,借鑒了少數民族傳統舞蹈的風格和形式,節奏歡快明朗,旋律活潑自然。左手固定音型和右手快速輕巧的跳音能夠讓牧童的形象生動活潑,充滿生機。此外,第三段和第一段應用了加花變奏的技巧,這種變奏技巧的使用能夠讓音樂變得更加流暢,使牧童形象更加具體形象,讓田園風光盡情展示,回味無窮。

三、《牧童短笛》的音樂價值思考

賀綠汀的《牧童短笛》是中西音樂融合的重要代表作之一,在創作中既融合了西洋音樂的技法,也融合了中華民族的音樂特色。這一鋼琴曲自創作以來,每一次演奏都能夠帶給人清新的鄉土感動,讓人們贊嘆音樂之美妙,田園風光之美好。這部鋼琴曲更像是一首抒情詩、一幅美妙的畫卷。《牧童短笛》在中國音樂創作史上具有重要地位。在歐洲文化傳到中國后,面對歐洲音樂理論和新的表現形式,怎樣將歐洲樂理和中國的傳統音樂結合起來,鋼琴音樂應該如何展示中華特色和民族風格?沒有確切的答案。《牧童短笛》的創作就是對這些問題的最好回答,這首鋼琴曲曲調優美,清脆悠揚,也給同一時期的音樂創作樹立了一個很好的榜樣。這是中國創作實踐和歐洲音樂理論相結合的有效措施,是中國鋼琴創作的重要民族化發展歷程。受這首鋼琴曲的影響,國人也在積極探索中國風格的鋼琴曲創作路徑,嘗試基于旋律、多聲寫作等,加工具有民族特點的音樂。可見,《牧童短笛》在中國鋼琴音樂以及多聲部音樂創作中具有一定的先導效應,是促進中國鋼琴音樂走向完善和成熟的重要推手,具有巨大藝術魅力和生命力。

《牧童短笛》作為中國風鋼琴曲的代表作之一,其自身特點鮮明,是有著成熟中國風格的鋼琴曲,在形式、內容、結構、和聲、旋律、復調、修飾音等方面,都別具一格。這首曲子剛推出,就引起了強烈反響,聽眾十分喜愛。《牧童短笛》創作的成功,一方面是中國鋼琴曲的成功,這對于我國的現代音樂創作發展有一定啟迪意義;另一方面,這也是我國音樂藝術家在西方音樂中有效應用技巧、原理、因素等來呈現中國民族風格的做法,為很多作曲家的創作提供了一個新的方向,也積累了一定的創作經驗,這對中國鋼琴作品的發展也是有重要意義的。中華民族歷史悠久,文化內涵博大精深,內里有豐富的人文情感和自然風光,這些都是能夠吸引全球矚目的。隨著中國走出去戰略的實施,中國的開放度不斷提升,很多中國風的作品、產品、創意等,在全球范圍內產生強烈反響。中國的音樂寄情山水,和中國畫一樣,注重寫意,注重意象,能夠寄情于景,借景抒懷,這也是古代文人騷客們常用的手法。《牧童短笛》的創作經歷啟示我們,要是不關注自身的民族特色,忽視自己的民族傳統,在文化生產中只是片面地對國外的文化和經典進行照搬照抄,這樣的模仿是沒有價值的,最多只能是一種贗品,沒有自己的特色,也丟掉了自己的文化和價值觀,這對于本民族的文化發展是不利的,也絕不是藝術創作中應該出現的行為。賀綠汀曾指出,“我們不要忘記一句至理名言,偉大的藝術家必然是傳統的兒子,同時也是傳統的叛徒”,強調的是藝術家在創作中,一方面要遵循傳統,傳承傳統,以傳統為基礎和出發點。沒有傳統的創作是天外來客,沒有寄生的土壤,很難保持持久的生命力;而一味地沿襲傳統,墨守陳規,也只會局限在狹小的空間內,沒有太大的發展突破,最終也只會被淘汰。相對于西方而言,我國的鋼琴音樂探索起步較晚,要在世界鋼琴樂壇中展示中華民族風格和特色,就需要大膽創新,在鋼琴音樂創作和演奏中積極融合中國風格和文化特色。這些經驗都是在為后續的藝術發展和創作提供指導,強調在藝術創作中,不要刻板地進行模仿和照搬照抄,而應該取其精華去其糟粕,吸收西方鋼琴音樂文化中的積極成分,并將中國的民族傳統和特色融入進去,加速完善中國風格的作曲理論體系,在前人基礎上不斷創新和發展。

四、總結

通過對《牧童短笛》鋼琴曲深入剖析,了解了這一作品的創作背景和音樂風格特點,掌握了這一鋼琴曲的基本創作結構和復調使用情況,分析《牧童短笛》的成功創作經驗和藝術價值,可以為新時期的鋼琴藝術發展和創作提供一些思路。