高中生科學精神培養模式的探索

——以高中地理選修課程《天文學基礎》為例

曹隆坤

(廣東實驗中學, 廣東 廣州 510375)

科學精神是科學實現其社會文化職能的重要形式,也是科學文化的主要內容之一,包括自然科學發展所形成的優良傳統、認知方式、行為規范和價值取向。科學精神主要表現為:主張科學認識來源于實踐,實踐是檢驗科學,認識真理性的標準和促進認識發展的動力;重視將定性分析和定量分析作為科學認識的一種方法;倡導科學無國界,科學是不斷發展的開放體系,不承認終極真理;主張科學的自由探索,在真理面前一律平等,對不同意見采取寬容態度,不迷信權威;提倡懷疑、批判和不斷創新進取的精神。[1]

科學精神伴隨著近代科學的發展而生,我國學者多年來從未停止過對科學精神的解讀與追求。1916年化學家任鴻雋在《科學精神論》首提科學精神,他說:“科學精神者何,求真理是已”,科學的源泉是科學精神,“舍此而言科學,是拔本而求木之茂,塞源而冀泉之流”,[2]竺可楨認為科學精神是“只問是非,不計利害”,[3]抗戰期間他任校長時便將“求是”精神定為浙江大學校訓。當代也有不少學者對科學精神進行了闡述,巨乃岐認為科學精神是人們在科學活動中具有的意識和態度;[4]武建國認為科學精神是從科學這門學科中提煉和凝結的文化精髓和價值觀念體系;[5]王鴻生認為科學精神比科學知識處于更高的層面;[6]綜上可知,科學精神是科學發展過程中形成的規范、文化和價值取向。[7]《中國學生發展核心素養》將“科學精神”作為學生發展核心素養的六大維度之一,[8]可見,科學精神的培養必將成為中學各課程教學的重要目標。

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“課程標準”)把高中地理課程分為必修、選擇性必修和選修三類課程。必修課程包括兩個模塊:地理1、地理2;選擇性必修課程包括三個模塊:自然地理基礎,區域發展,資源、環境與國家安全;選修課課程包括9個模塊:天文學基礎、旅游地理、地理信息技術應用、海洋地理、城鄉規劃、地理野外實習、自然災害與防治、政治地理、環境保護。選修模塊1“天文學基礎”主要包括四部分內容:天體觀測、太陽系和地月系、太陽與恒星世界、銀河系與宇宙。本模塊旨在幫助學生形成對天文現象的正確認識,激發探索宇宙奧秘的興趣,逐步建立科學的宇宙觀。[9]由于高考的要求,各省對于地理選修課程有不同的設置,廣東省高中教育階段地理學科設置的選修課程主要是“海洋地理”和“環境保護”。因此,為了給喜愛天文的學生提供一個學習和交流的平臺,廣東實驗中學將“天文學基礎”作為校本課程開展教學。

歷經多年的實踐探索,廣東實驗中學在實施校本課程《天文學基礎》過程中形成了較為完善的學生科學精神培養模式:在天文教育課程的設計、理論和實踐培訓、教學方法、效果評價方式中滲透科學精神。此模式的成功運用,不但為社會培養了一大批具有較高科學精神的創新人才,同時也為其他學科培養學生的科學精神提供了參考。

一、在天文教育的課程設計中,滲透科學精神

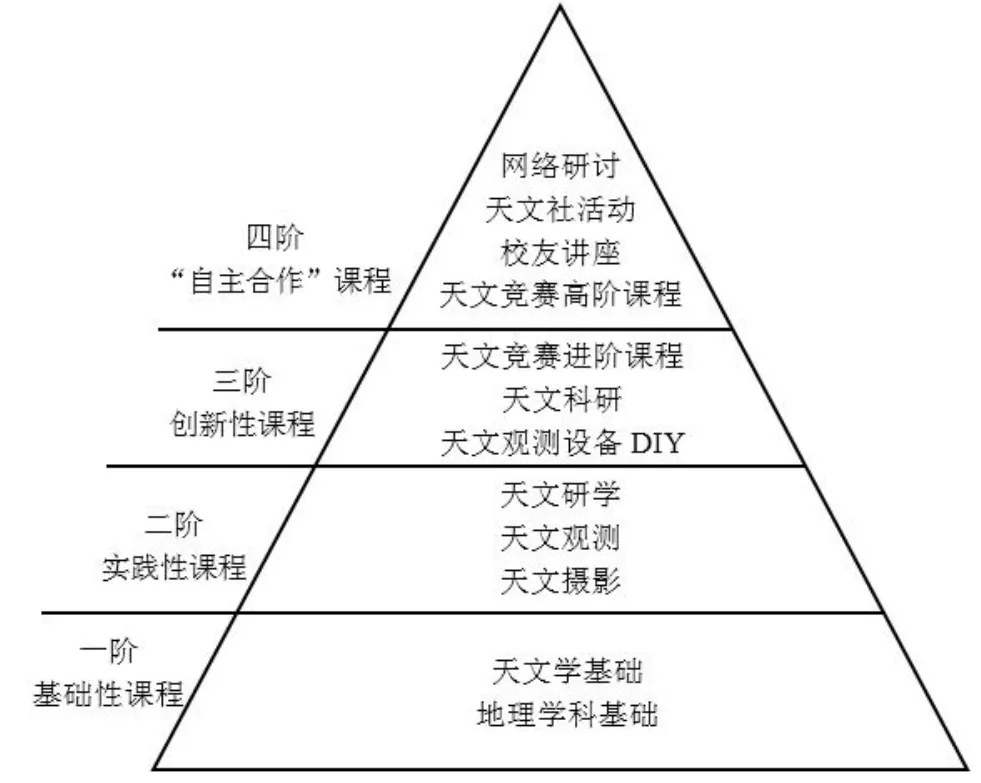

廣東實驗中學天文教育的課程設計構建了四階課程體系(見圖1):一階基礎性課程包括天文學基礎和地理學科基礎,主要培養學生的天文文化素養;二階實踐性課程包括天文觀測、天文攝影、天文研學,主要培養學生的實踐能力;三階創新性課程包括天文競賽、天文科研、天文觀測設備DIY,主要培養學生的創新能力;四階自主合作課程,主要培養學生的團隊合作能力。

圖1 四階課程結構體系

四階課程中,一階課程主要通過天文學基礎課程普及科學知識,培養和提高學生的科學精神;二階課程主要培養學生對天文知識的探索精神;三階課程主要滲透對科學知識的研究和證實,培養學生求是的科學精神;四階課程在探索和研究科學知識的過程中滲透團隊力量的作用。

二、在天文教育的理論和實踐培訓中,滲透科學精神

科學精神的培養離不開基層教師的創新性教學實踐。廣東實驗中學的四階課程體系包括12門課程,每一門課程滲透的科學精神具體如下。

一階基礎性課程包括天文學基礎和地理學科基礎兩大課程,主要培養學生的天文文化素養。天文學基礎主要介紹天文基礎知識,如太陽系、太陽和恒星世界、銀河系與河外星系、宇宙和宇宙生命的探索。課程目標主要是提高學生的天文基礎,擴大和拓展學生視野,培養學生對地球外知識的認知和探索,提高學生對科學知識和精神的認識。地理學科基礎主要是教師根據地理學科所涉及到的天文知識,進行知識拓展,如講地球運動時,從地月位置的變化導致月相變化,拓展到其他天體的位置變化,如水星和金星與太陽的位置變化,形成東大距和西大距。同時結合學生實際需求,把握難度,以有效拓展學生的知識面,培養學生對科學知識的探索和求真精神。

二階實踐性課程包括天文觀測、天文研學和天文攝影三門課程。天文觀測課程主要包括觀測選址、觀測的儀器選擇、觀測內容、觀測時間的選定、路邊天文觀測時的注意事項等,主要培養學生的觀察能力、野外實踐能力、組織能力等。其次,天文觀測也有助于培養學生的實踐能力和探索精神,從組織學生報名到觀測的時間和內容的選定都由天文社學生骨干獨立完成,教師在活動中起指導作用,幫助學生達到預定的目標。天文研學課程的主要內容是在暑假和周末組織學生外出參加有關天文的夏令營,夏令營期間帶領學生領略各地的星空和不同觀測地點對星空觀測的影響,培養學生的觀察能力和社會實踐能力,提高學生對科學的認識和理解。天文攝影主要是針對愛好攝影的學生開設的一門課程。課程內容主要有深空攝影、相機的使用方法和各種參數的介紹,此課程主要提高學生記錄真實畫面的能力,以此培養學生掌握對科學真理探索的研究方法。

三階創新性課程包括天文競賽進階課程、天文科研課程、天文觀測設備DIY。天文競賽進階課程主要由輔導教師按照競賽內容,在固定的時間集訓授課,然后組織學生參賽。目的是通過競賽檢驗天文教育的效果,提高學生參與天文活動的興趣,幫助學生樹立正確看待競賽成績的心態。天文科研課程主要是以學生和教師、專家一起做課題的方式促進學生天文能力和創新能力提高。天文觀測設備DIY主要是通過制作小型望遠鏡、太陽黑子觀測鏡、活動星圖、輔助觀星系統等活動培養學生動手和創新能力。

四階自主合作課程。包括網絡研討、天文社活動、天文競賽高階課程、校友講座。網絡研討課程主要是利用信息技術如微信、公眾號、QQ等進行研討學習,天文社有專門的公眾號和天文答疑群等,天文社的成員可以在任何時間、任何地點通過這些信息技術手段進行研討和學習。天文社活動課程是天文社骨干開設的一門課程,主要為豐富教師的講義和內容而開設,與教師的“天文學基礎”課程互為補充,內容包括天文學基礎、社團文化和精神的以及社團事務性的內容。天文競賽高階課程是針對全國天文奧賽而設置的,課程全部由學生自主設計和授課,內容主要包括天文的深空觀測、天文數據分析、天文時事分享等。校友講座是由已經畢業的校友,包括已經畢業且在大學學習天文、數學和物理等專業的天文社社長及成員開設。其內容包括天文學研究前沿的講座、課題分享以及高中畢業后的人生規劃課程;上課時間一般在寒假集訓期間和平時的周末;形式有網絡授課和現場授課。

三、在天文教育的教學方法中,滲透科學精神

教學方法服務于教學目的和教學任務。為了提高學生的科學精神,廣東實驗中學的天文教育主要采用了“學生主體化、教師互助化、活動常規化”方法實施課程。

1.學生主體化

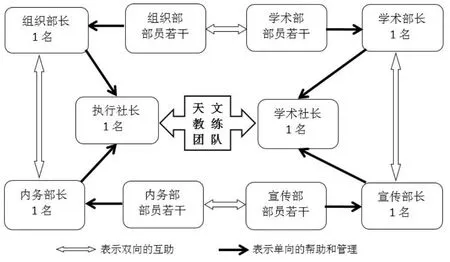

由于在天文社擔任重要職位的學生都是各級各類比賽中的佼佼者,完全有能力教授天文學的有關內容,因此,利用建構性后現代主義課程論的設置特點,讓學生成為課程開發者和創造者,使天文活動學生主體化(見圖2)。

圖2 學生主體化框架

學生主體化使學生在思考的基礎上,通過自主探索等方式獲得知識和技能,并在實踐中應用知識和技能。

2.教師互助化

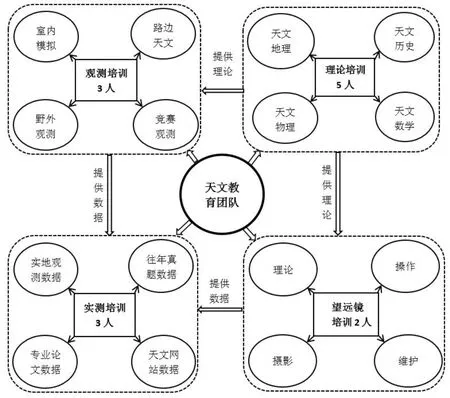

為了解決師資不足的問題,教師成立了互助組,使輔導教師互助化(見圖3)。

圖3 教師互助化框架

天文輔導課程主要由地理組承擔,教師團隊由主管教師和輔導教師組成。天文輔導課程的主要內容包括天文學基礎理論、望遠鏡操作、天文觀測以及實測等。各位教師針對不同的輔導內容分成四組,其中,理論輔導組承擔多主題的理論培訓,如一位教師需要承擔太陽和恒星世界兩部分共10課時的理論輔導;望遠鏡操作組的教師主要負責對望遠鏡的組裝、利用望遠鏡觀測、望遠鏡的維護等方面進行系統的培訓;實測培訓組的教師則專門利用收集到的與天文有關數據,對學生進行實測的培訓;觀測培訓組的教師主要負責指導學生利用肉眼觀測和望遠鏡的觀測,另外還需要根據競賽和學生的需求,組織學生進行校內和校外的觀測實踐。其次望遠鏡和觀測培訓組的教師,還需要承擔相應的理論培訓。各輔導組的教師互相交流和幫助,使輔導教師互助化。

教師互助化充分發揮了各個教師的專業特長,不同教師的教學風格和對科學知識及科學精神追求的不同方式及理解能夠潛移默化地影響學生。

3.活動常規化

由于學校的日常教學活動有時會影響天文活動的開展,所以天文活動的形式也在不斷地豐富和創新,活動組織形式也由教師組織和管理轉向由學生自發策劃和管理。同時,為了保證天文活動的正常進行,學校特別開出一條綠色通道,讓天文活動常規化,如承辦各級別的天文知識競賽、夜晚觀測活動、邀請校外專家作報告、路邊天文活動、參加校外相關社團的聯宜活動等,這些活動都會在固定的時間開展。

四、在天文教育的效果評價方式中,滲透科學精神

1.天文教育的評價方式

天文教育的效果,可以從以下幾個方面評價:一是學生在中學學習天文后,大學選擇天文專業;二是在大學雖沒有專門讀天文專業,但仍然是大學天文社團的骨干社員或是天文社團的創建者;三是大學畢業后從事的是天文專業的相關職業,如天文科研、天文科普或是天文教育等;四是通過天文競賽的成績進行評價;五是通過天文活動進行評價。五種天文教育的評價方式各有特點,在五種評價方式中滲透科學精神的培養是中學天文教育教師的責任。

第一種評價方式是學生在中學學習天文后,大學選擇天文專業。這類學生從中學就樹立了從事天文科學事業的志向,這要求進行天文教育的教師具有較高的天文文化素養和人格魅力,不僅要在專業上引導學生,還要從學生性格特點和愛好上引導學生從事天文學的研究。

第二種評價方式是受中學學習天文影響,雖然大學沒有學習天文專業,但是他們利用在中學學到的天文知識和技巧,活躍在大學的相關社團中,有的甚至是大學天文社團的創建者,為大學生了解地球之外的星空世界、拓展視野、提高素養做出了積極貢獻。

第三種評價方式是大學畢業后從事天文專業的相關職業。從事的職業為天文教師或天文科研人員,又或從事與天文相關的行業,如航空航天等。這些從業者有可能大學是天文專業,也有可能大學不是天文專業,但受中學天文教育的影響,把中學時期的愛好變成了自己的職業追求。

第四種評價方式是在相關天文知識競賽中評價。天文知識競賽雖然只是檢驗學生對天文知識掌握水平高低的一種手段,但從側面也可以反映出學生對天文知識的熱愛和執著。天文知識競賽成績的高低也能檢驗一個學校對天文教育的支持程度和對天文科學知識的重視程度。

第五種評價方式是通過天文活動進行評價。天文活動有許多種形式,如野外觀測活動、校內觀測活動、特殊天象的觀測活動、天文夏令營和冬令營等。在活動組織、實施過程中滲透天文科學知識和精神素養,從活動的成果中評價學生對天文科學知識和科學精神的成效。

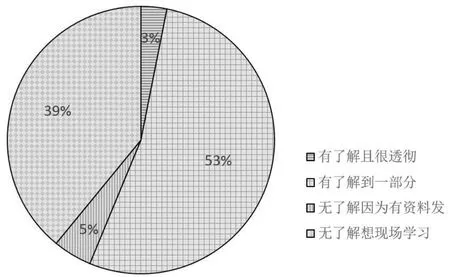

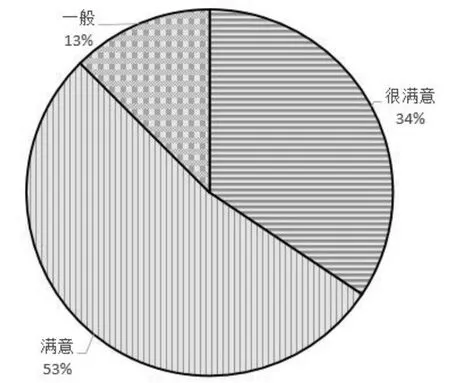

以下是一次野外觀測活動的統計數據(見圖4)。高一和高二學生參加了此次活動,總數64人,其中男生30人,女生34人。從圖4可以看出,參加本次活動的學生中有3%對觀測活動有提前了解且很透徹,53%的學生有提前了解一部分,39%的學生想現場了解。總體來說,參與活動的學生喜愛天文觀測活動,反映出參與的學生對科學知識的追求。本次觀測活動有89%的學生認為達到了滿意水平以上,參與的學生對這次觀測活動和科學知識的探索比較滿意,也說明組織此次活動的學生和教師對科學知識有著深刻的了解和豐富的把握(見圖5)。

圖4 學生對觀測活動的提前了解情況

圖5 學生對觀測活動的整體滿意度

2.培養科學精神方式的權重

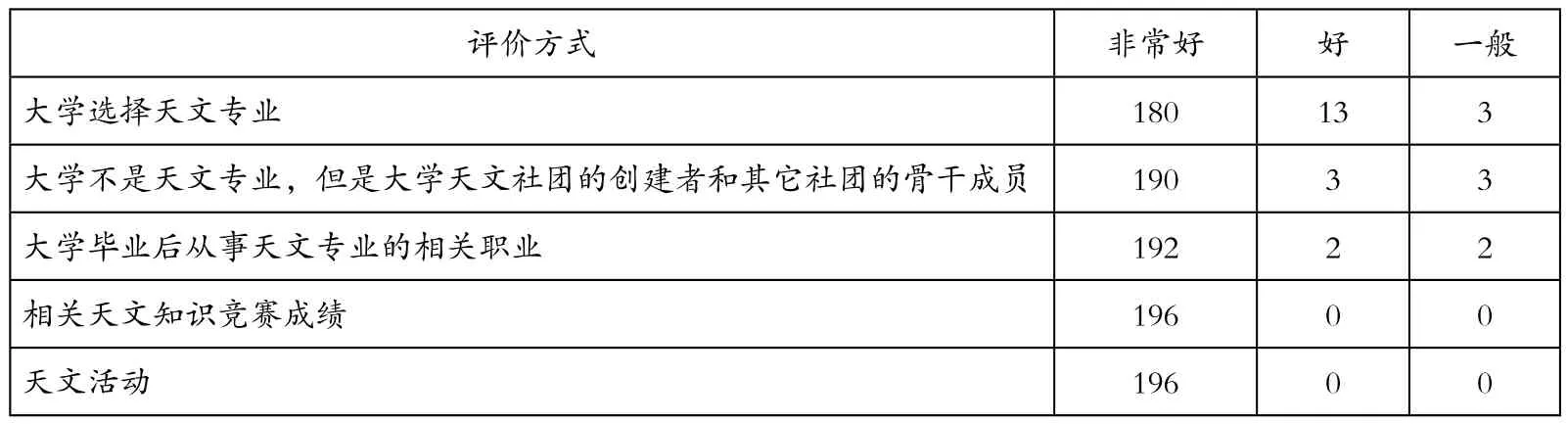

針對以上五種評價方式,筆者將每一類評價方式對培養科學精神素養的成效分為三種類型:非常好、好、一般。通過對廣東實驗中學天文社畢業和在校的196人進行調研后,得出如下結果(見表1)。

表1 評價方式對培養科學精神的成效

以上表格數據顯示,有180人認為受中學學習天文知識和參加天文活動的影響,培養了學習天文的興趣和對科學的探索精神而選擇大學學習天文專業,占總人數的93.3%,認為效果非常好;有190人即占總調查人數近97%的學生認為,在中學天文社團中學到的天文知識和對科學知識的探索精神培養效果非常好,促使他們活躍在大學的各種社團,追求更加全面的科學素養。有192人即占總調查人數的近98%的學生認為,在中學培養的天文知識和科學素養是其大學畢業后從事天文專業相關職業的指向燈,并認為這種培養效果非常好。參與調查的所有學生認為參與天文知識競賽對培養科學精神素養的效果非常好;參與調查的所有學生都認為天文活動的效果非常好。

數據結果表明,不管哪一種評價方式,都有超過90%以上的學生認為高中階段的天文教育對學生科學精神素養的培養具有至關重要的作用。

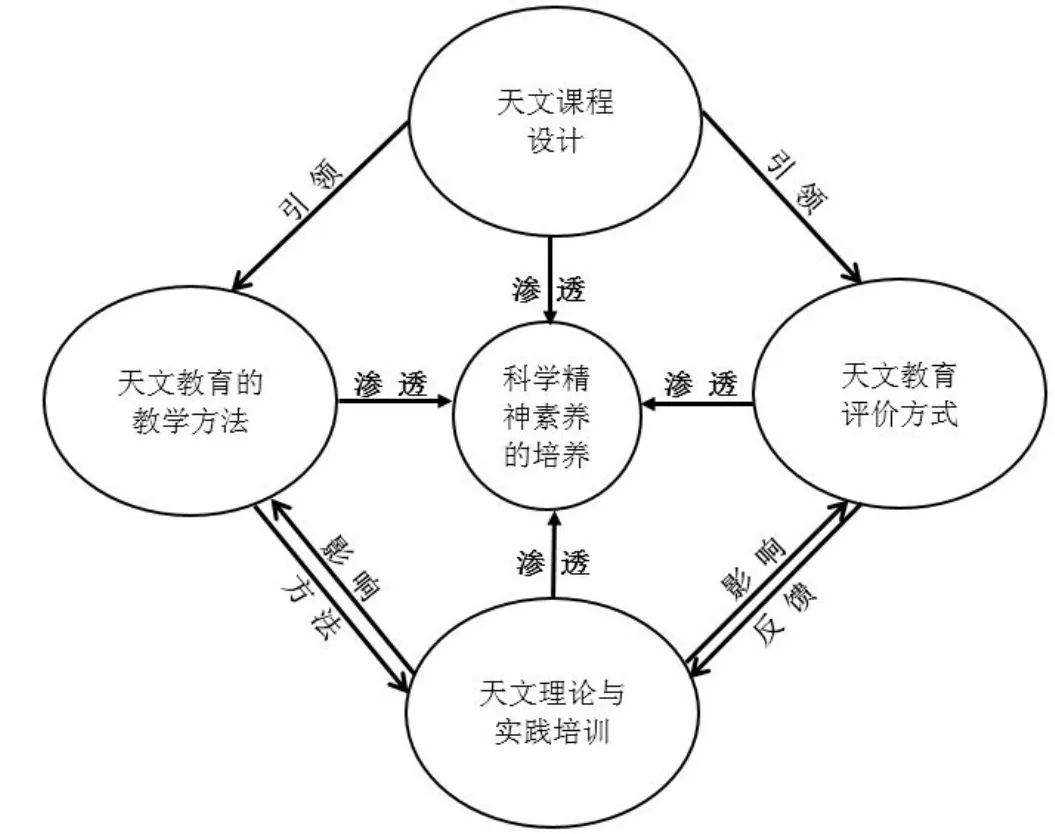

五、模式體系的構建

為提高學生的科學精神,廣東實驗中學基于高中天文學基礎課程建立了培養學生科學精神的模式體系(見圖6),科學精神的培養是整個課程實施的核心;天文課程設計是整個培養模式體系的頂層,引領天文教育的教學方法和評價方式;理論和實踐培訓培養學生精神素養的主體內容;天文教育的教學方法為天文理論與實踐培訓提供了方式方法,同時天文理論與實踐培訓內容也影響天文教育的教學方法;天文教育的評價方式是對天文理論與實踐培訓效果的反饋,同時也影響天文理論與實踐培訓的內容。

圖6 基于天文學基礎的科學精神培養的模式圖

六、結論

科學精神的培養是高中各學科教學的主要目標之一,基于天文學基礎課程的理論和實踐培訓,通過課程設計、教學方法、多角度的評價體系構建的培養學生科學精神的模式體系,能有效培養學生的科學精神,也能為其他學科培養學生的科學精神提供參考。