深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真實驗教學系統的構建

張東海,高蓬輝,王義江,魏京勝,黃建恩,劉 展

(中國礦業大學 力學與土木工程學院,江蘇 徐州 221116)

互聯網、大數據、人工智能、云計算、虛擬現實、人機交互等現代信息技術快速發展,全球經濟和社會發展,以及人類生活正經歷著一場全方位根本性的變革。教育作為信息技術的先行者和踐行者,教育信息化建設和發展對于重塑教育理論、文化、形態,以及提高高等教育質量具有重要意義,得到了國家的高度重視[1]。教育部《教育信息化十年發展規劃(2011—2020年)》(教技〔2012〕5號)中明確指出,信息技術對教育發展具有革命性的影響,全民教育、優質教育、個性化學習和終身學習已成為信息時代教育發展的重要特征,要求高校要推動信息技術與高等教育深度融合,把教育信息化擺在支撐引領教育現代化的戰略地位[2]。

實驗教學是培養學生大膽質疑、深度分析、解決復雜問題能力和高級思維的重要環節[3],對于培養學生的綜合素質、實踐動手能力與創新意識具有重要作用[4-5]。虛擬仿真實驗教學作為學科專業與信息技術深度融合的產物[6],具有內容精彩、技術先進、構思巧妙、做法靈活、時空拓展等特征和優勢[7],近年來得到廣泛關注和應用[8-11]。

為加強和規范高校優勢虛擬仿真實驗教學資源的建設和應用,推動高校積極探索線上、線下教學相結合的實驗教學模式,2017年教育部決定開展國家級示范性虛擬仿真實驗教學項目建設工作(2017—2020),指出虛擬仿真實驗教學項目是推進現代信息技術融入實驗教學項目、拓展實驗教學內容廣度和深度、延伸實驗教學時間和空間、提升實驗教學質量和水平的重要舉措[12]。2019年教育部印發《關于一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號),要求按照“兩性一度”標準,建設萬門5類“金課”,即一流本科課程“雙萬計劃”[13]。其中,國家虛擬仿真實驗教學項目被列為教育部推出的5類“金課”之一,進一步凸顯了其在高等教育實驗信息化教學體系中的重要地位和作用,已成為高校實驗教學改革和創新的重要著力點。

一、專業發展概況

中國礦業大學始建于1909年,在百余年的辦學實踐積淀中形成了以工為主、能源資源為特色、理工文管等多學科協調發展的學科專業體系。學校現有深部巖土力學和地下工程,以及煤炭資源與安全開采2個國家重點實驗室,礦業工程和安全科學與工程為國家“雙一流”建設A+學科,建有礦業工程國家級實驗示范中心和虛擬仿真實驗教學中心,體現了學校在深部地下工程和礦業工程領域的品牌優勢和鮮明特色。

中國礦業大學建筑環境與能源應用工程專業(以下簡稱建環專業)成立于1989年,在專業發展過程中始終堅持以特色作為引領,主動與學校傳統優勢學科進行交叉融合,在傳統地面建筑熱濕環境調控理論和技術研究基礎上逐步向深部地下空間環境調控領域拓展,在高溫礦井降溫技術、礦井多源互補熱能回收利用、廢棄礦井開發與利用、深部地下空間熱濕環境評價等方面開展了大量探索和實踐,形成了以深部地下空間熱濕環境調控為特色的學科和專業發展模式。近年來,專業建設和發展取得明顯成效。2006年獲得博士學位授予權。2012年該專業被遴選為江蘇省“十二五”高等學校重點建設專業。2014年、2019年先后2次通過住建部本科教育評估工作。2016年,與澳大利亞皇家墨爾本理工大學聯合創辦中外合作建環本科專業,被確定為江蘇省首批中外合作辦學高水平示范性建設工程項目[14]。2021年、2022年先后入選江蘇省和國家一流本科專業建設點。

為切實提高學生解決專業復雜問題的綜合能力,緊密依托學科優勢和科研特色資源,基于工程教育“學生中心、產出導向、持續改進”的質量理念,堅持需求和問題導向創新實驗教學模式,嘗試將本學科在深部地下空間熱濕環境調控領域的最新特色研究成果引入實驗教學,以特色科研助力實驗教學,實現科學研究和教育教學的深度融合。

二、深部地下空間及其熱濕環境特點

經濟建設、社會發展及國家戰略安全的新需求,使地下空間開發不斷走向深部已成必然趨勢[15]。一方面隨著淺部能源和礦產資源的逐漸枯竭,能源和資源開采不斷向深部延伸。目前,我國中東部主要礦井開采深度均達800~1 000m,且每年以10~25m的速度增加,據統計2015年我國采深超千米的礦井有47座,平均采深為1 086m。此外,我國金屬和有色金屬礦山同樣正進入1 000~2 000m深部開采區。另一方面,全球變暖、環境惡化、城市綜合癥等問題日益突出,使得傳統意義上的人類地球生存空間(地面和淺地表)難以滿足人類活動的需求,向地球深部尋求發展和生存空間、開發深部地下城市新型空間已成為人類活動的未來趨勢[16]。謝和平院士[17]和袁亮院士[18]提出利用關閉/廢棄礦井大體量的地下空間,變廢為寶,實現關閉/廢棄礦井的資源化利用和轉型升級。如建設地下生態城市、地下醫學和療養院、地下礦井特色旅游、深地科學探索區等,打造礦區地下空間綜合利用模式。此外,基于國家政治經濟安全角度考慮,在地球深部進行地下戰略防護工程、核廢料處置和石油戰略儲備也已日益受到廣泛關注。

適宜的地下空間熱濕環境是深部地下空間開發和利用的前提保障,深部巖土由于特殊的賦存環境,呈現出顯著的“高地溫”特性,導致地下空間出現高溫高濕環境(“熱害”),難以滿足人類深部作業和生活要求。隨著地下深度的不斷增加,原巖溫度不斷升高,地下空間的高溫熱害愈加嚴重,成為制約深部資源開采和地下空間利用的難題之一。如徐州三河尖礦—980 m深度水平上工作面溫度高達36℃~37℃,濕度達到95%~100%,高溫高濕環境嚴重影響工人身心健康和礦井安全生產[19]。為此,深部地下空間熱濕環境調控成為地下空間開發和利用的必然選擇。

深部地下空間環境調控系統受控對象地處地球深部,垂直方向上距地面高差較大、水平方向上在地下可延伸至數十米,甚至數公里。鑒于深部地下空間環境調控系統具有環路復雜、系統龐大、風險系數高等特點,學生無法現場觀摩和操作實際的地下工程熱濕環境調控系統。為此,通過三維虛擬仿真技術,以本專業承擔的某礦井地下降溫工程為原型,構建深部地下空間環境熱濕調控仿真模擬系統,對礦井降溫主要實驗設備原理、實驗場景、儀器設備、實驗方法、操作步驟、實驗考核等進行模擬再現,讓學生在開放、自主的虛擬環境中開展實時交互性實驗,激發學習主動性和潛能,促進知識體系的構建,提升學生的創新創造能力。

三、虛擬仿真實驗教學系統設計理念

深部地下空間環境熱濕調控虛擬仿真實驗系統基于國家虛擬仿真實驗課程“兩性一度”標準,按照“學生中心、自主交互”+“虛實結合、相互補充”+“科研前沿、特色明顯”的設計理念而構建,旨在建成一套技術先進與高效實用相結合的虛擬仿真實驗教學平臺,服務實踐和創新人才培養。

(一)教學理念注重“學生中心、自主交互”

深部地下空間環境熱濕調控虛擬仿真實驗系統總體建設目標是通過三維虛擬仿真技術,構建礦井地下實驗場景和降溫調控系統實驗對象,為學生完整呈現特殊空間環境調控的原理、設備與方法,學生可通過線上系統模塊,不受時間和地點限制,自主開展“沉浸式體驗+專業化學習+交互式操作+全程化考核”的開放式實驗,完成專業的實驗訓練和能力提升。

通過虛擬仿真系統學生可以沉浸式體驗深部地下空間場景、熱濕環境調控系統的組成、工作原理和工作流程;專業化學習深部地下空間熱濕環境調控系統的調控方式,掌握調控用主要設備(制冷系統、高低壓換熱設備、風機、水泵、調節末端等)的工作特性,能夠對調節系統整體的經濟性進行分析和評價;交互式操作虛擬實驗系統,深入理解深部地下空間復雜條件下熱濕環境調控系統的調控原理、手段及運行優化策略;全程化設置知識考核點及小練習,使學生邊操作邊學習,激發學生自主探索的熱情和潛能,全面記錄學生自主實驗的結果,實現考核結果的智能反饋。教師可根據培養和教學目標要求,對實驗項目進行設置和更新,對學生信息進行管理與查詢,通過仿真平臺開展師生互動交流、批改學生實驗報告、反饋實驗成績,實現對整個實驗過程的高效化管理和監控。虛擬仿真系統充分體現了“學生中心、自主交互”的教學理念,能夠充分調動學生積極性,有利于提高實驗教學質量和人才培養質量。

(二)教學功能體現“虛實結合、相互補充”

學校建環專業教學實驗室建有較為完善的實體暖通空調實驗系統,實驗室儀器設備資源主要面向建筑室內熱濕環境調控開展相關實驗教學項目[3,20,21]。深部地下空間熱濕調控虛擬仿真實驗將環境調控技術與深部地下空間場景結合,面向深部地下特殊空間環境調控的復雜性和特殊性而開設,可應用于專業實驗、專業實習、創新訓練等實踐教學環節,是傳統實體實驗室服務地面建筑室內環境調控的重要補充。“地面建筑空間+地下空間”兩者有效結合,線下和線上相互補充,極大地拓展了實驗教學的廣度,充分體現了國家虛擬仿真實驗“虛實結合、相互補充”的重要原則。

(三)教學內容彰顯“科研前沿、特色明顯”

虛擬仿真實驗系統將學科在深部地下空間熱濕環境調控領域的最新特色研究成果和信息化技術融合,以工程實際項目為支撐,將礦井熱濕調控系統以虛擬仿真的形式完整地構建線上實驗教學資源,開展不同層次的虛擬仿真實驗教學項目,拓展了實驗教學的深度,提升了實驗課程的高階性、創新性和挑戰度,是本專業科研優勢和特色資源的集中體現,彰顯了教學內容的前沿性、特色性和時代性。

四、虛擬仿真實驗教學系統的內涵建設

(一)技術實現方法

深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真實驗系統采用B/S架構,具有標準統一接口,可鏈接到校內外虛擬仿真管理平臺上,支持網頁和手機界面操作方式,可實現網絡學習和開放共享。系統基于Unity3D引擎在Windows平臺下通過DirectX技術實現3D渲染,通過計算機圖形學(實時陰影、光照貼圖、凹凸貼圖等)和計算幾何學(碰撞檢測、射線檢測、剛體模擬等)實現圖形的仿真,使用C#語言實現虛擬實驗操作功能程序編制,重點突出交互性和開放性,具備形象逼真的實驗場景、實時互動的實驗過程、豐富多樣的實驗現象和細致完善的結果反饋。

(二)虛擬仿真實驗教學模塊設置

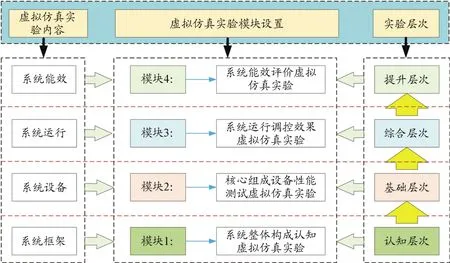

深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真實驗系統基于“層次化+模塊化”設計實驗教學項目和內容,按照認知→基礎→綜合→提升四個層次,設置調控系統整體認知、核心設備性能測試、地下空間熱濕調控效果和系調控統運行能效綜合評價四個實驗模塊,如圖1。

圖1 深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真實驗系統模塊設置

1.模塊1:系統認知虛擬仿真實驗

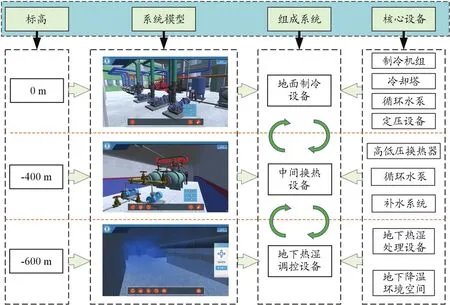

該實驗模塊為認知層次,基于深部地下空間熱濕環境調控虛擬實驗系統模型,以第一人稱視角采用漫游模式通過鍵盤、鼠標等控制方式,全景漫游和沉浸式體驗整個深部地下空間,以及環境調控系統三維仿真模型,掌握地下空間熱濕環境調控系統組成(如圖2所示)及其工作原理,幫助學生建立地下空間熱濕環境調控系統的整體概念,思考深部地下和建筑空間熱濕調控系統的異同。

圖2 深部地下空間熱濕環境調控系統組成

三維仿真系統認知模塊可實現:(1)所有核心設備模型按照工程原型采用主流三維建模軟件搭建,均可拆卸組裝、可透視設備內部細節;(2)核心設備聚焦和字幕彈出功能,當鼠標掃過系統主要組成設備時,會熱點顯示出設備輪廓,點擊設備會彈出設備功能說明頁面,為學生提供學習幫助;(3)仿真系統可對不同水系統管路循環(冷卻水、一次制冷機側冷凍水、二次換熱器冷凍水)分類單獨顯示,清晰呈現整個調控系統的邏輯組成關系。

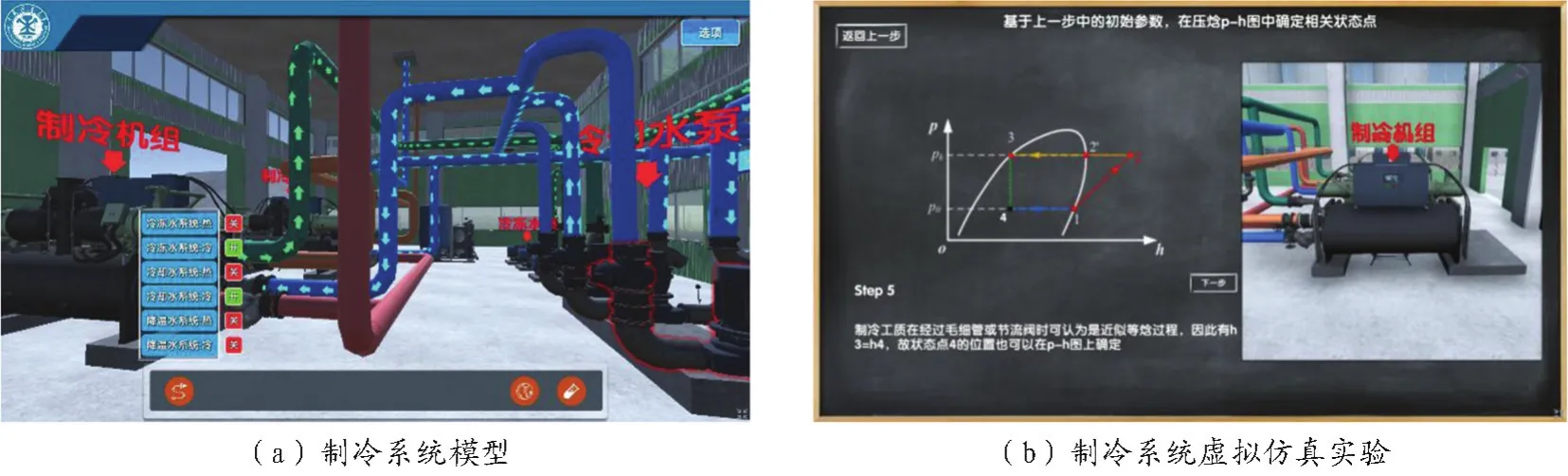

2.模塊2:主要組成設備特性虛擬仿真實驗

該實驗模塊主要完成深部地下空間熱濕環境調控系統,如制冷冷水機組性能、循環水泵、中間換熱器、冷卻塔、末端噴淋裝置等主要組成設備的特性虛擬仿真實驗。通過實驗讓學生熟悉調控系統主要核心設備的構造、組成及工作原理,通過互動式操作掌握主要設備的工作特性和影響因素,加深對理論的理解,為后續系統設備的耦合運行實驗打下基礎。

圖3a為虛擬仿真制冷系統模型展示。機組模型基于工程實際尺寸搭建,通過模型拆解和相關文字信息反饋,配合鼠標拖動旋轉視覺,可多角度透視機組內部組成部件,讓學生全面了解制冷系統的結構組成及其功能。此外,還可以動畫呈現機組內部制冷劑的蒸發和冷凝過程,強化學生對制冷循環過程的理解。在此基礎上,學生通過虛擬仿真操作開展制冷系統特性和運行實驗(圖3b所示),掌握深部地下空間熱濕環境調控用制冷系統運行工藝流程、系統動態熱性、調控措施,以及制冷系統過載保護控制模式等。實驗過程中通過輸入相關參數,可對制冷系統性能及其影響因素作出評價。

圖3 制冷性能虛擬仿真實驗

3.模塊3:地下空間熱濕環境調控系統耦合運行虛擬仿真實驗

該實驗模塊主要對深部地下空間熱濕調控系統的整體運行進行模擬仿真,為綜合層次的實驗教學內容。要求學生將地面制冷系統、中間換熱系統和地下空間末端調控系統組合連接并實現耦合運行,讓學生掌握熱濕調控系統的整個工作過程,特別對深部地下特殊空間末端調控用噴淋降溫裝置的原理和降溫效果有深入把握,在實驗過程中獲得地下空間溫濕度的變化規律,分析熱濕調控效果及其有效性,研究影響系統調控效果的主要影響因素。

4.模塊4:地下空間熱濕環境調控系統節能性能評價虛擬仿真實驗

該模塊通過在系統中合理位置設置流量計、功率表、溫度計、壓力表等測試儀表和裝置,實現對深部地下空間熱濕環境調控系統運行能耗進行虛擬監測,并開展節能評價。通過虛擬仿真實驗,辨析制冷機組性能系數和系統能效系數的區別,加深對制冷機組性能系數和系統能效系數的理解,學習系統能效系數的測試方法,研究系統運行工況對系統能效的影響規律,以便能夠優化地下空間熱濕環境運行參數,提出提高系統運行能效的對策。

(三)虛擬仿真實驗教學知識點設計

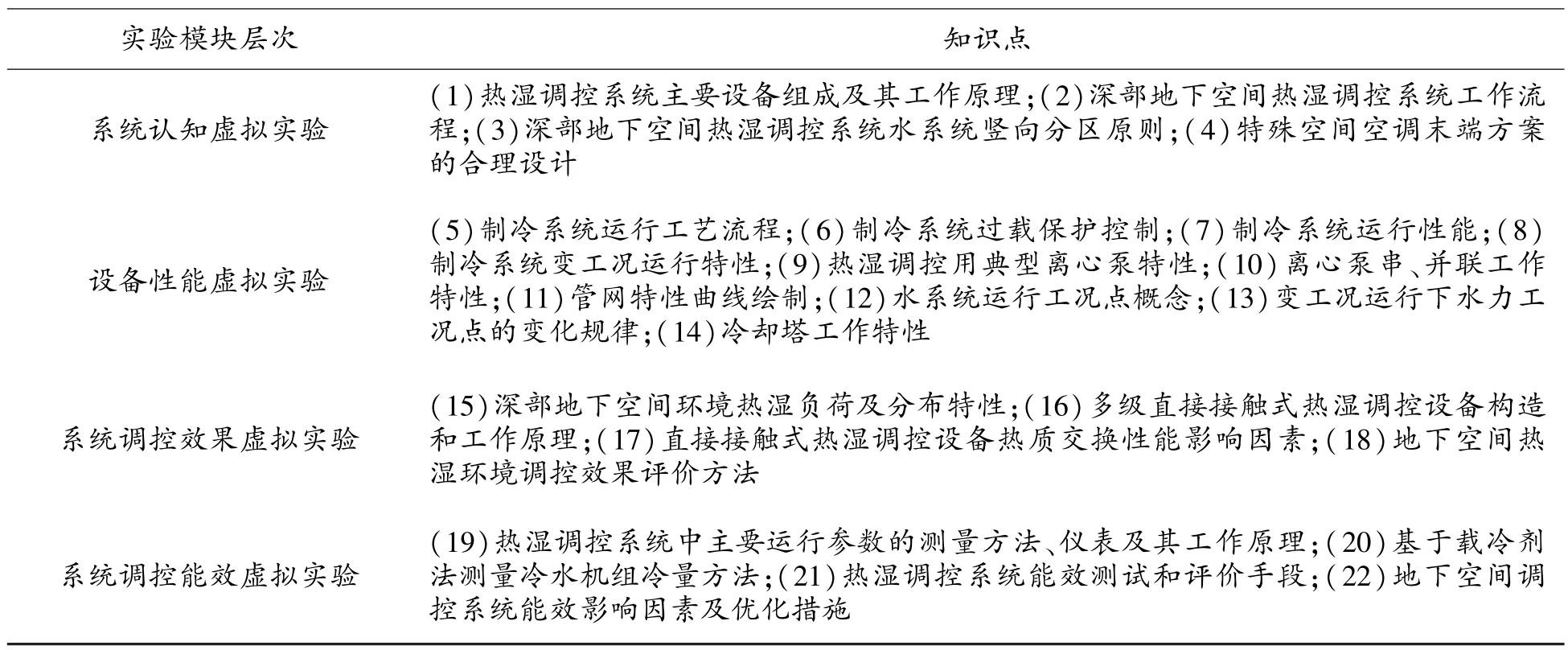

深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真實驗系統來源于實際科研項目,具有較強的綜合性、工程性和前沿性,符合“兩性一度”建設標準,設計知識點覆蓋了本專業認知、基礎、綜合和提升四個層次共22個重要知識點,具體如表1所示。通過虛擬仿真實驗,學生可經歷一次從系統整體認知到單一核心設備性能實驗,再到系統整體運行時地下空間調控效果實驗,最后完成系統整體能效綜合評定的專業系統性學習和綜合鍛煉,極大地促進了學生對專業知識的重構,增強了學生運用專業知識解決復雜工程實際問題的能力。

表1 深部地下空間虛擬仿真實驗系統知識點

五、虛擬仿真實驗教學方法

本虛擬仿真系統基于虛實結合、科研反哺教學的思路,采用虛擬仿真技術完成深部地下空間熱濕調控系統的構建,作為實驗室實體熱濕調控實驗系統的重要補充,學生可通過本系統實現互動式體驗、操作和學習,系統掌握暖通空調專業知識,提升綜合實踐和創新能力。

(一)基于虛擬仿真系統和實體設備,實現虛實互補、通特結合,全面提高實踐教學效果

實驗室實體設備和校內外實習基地,主要面向建筑空間熱濕調控單一設備和系統局部開展實驗和實習工作,由于受空間限制和視覺影響,學生一般無法獲得暖通空調系統整體性的架構認知和核心設備內部的詳細構造,實踐教學存在“只見樹木不見森林”之弊端。

地下空間熱濕環境調控虛擬仿真系統依托信息化和計算機技術,面向地下特殊空間環境場景,基于學科特色科研成果和工程實際資源,搭建了熱濕調控系統完整的全尺寸仿真模型,具有形象逼真的實驗場景、實時互動的實驗過程和豐富多樣的實驗現象。通過設備細節拆解、局部透視、動畫視頻、視角切換將聲、光、電多媒體和虛擬仿真技術結合,讓學生身臨其境、沉浸式體驗設備內部結構組成、系統工作原理和運行特性,達到“既見樹木又見森林,還可見樹木紋理”的良好效果。

虛實結合的實驗教學方法發揮了虛擬系統和實驗室現場設備雙方的優勢,讓學生全面了解建筑空間和深部地下特殊空間調控系統,實現線上線下資源優勢互補、通用和特色兼修,有利于拓展學生的知識體系和就業渠道,提升其綜合競爭力。

(二)基于電腦和手機終端平臺,突破時空束縛,實施全開放性教學

傳統實驗室和校內外基地實踐教學由于受時間、空間、經費和人員等條件的制約,實驗教學質量往往達不到理想效果。虛擬仿真系統基于電腦和手機雙平臺客戶端而構建,學生可利用計算機和手機終端隨時隨地開展虛擬實驗,實現沉浸式體驗、互動式操作和專業化學習的效果。此外,本虛擬實驗系統可實時記錄學生登錄、學習、操作、問題反饋等數據,教師可基于虛擬系統數據評定學生參與度和成績,與學生在線開展交流。因此,地下空間熱濕環境調控虛擬仿真系統真正實現了實驗教學的全開放,拓展了實驗教學的時空,體現了以學生為中心的教學理念,大大激發了學生的實驗興趣,有利于學生個性化培養和成才。

(三)基于模塊化虛擬實驗內容,實現碎片化學習,開展層次化教學

虛擬仿真實驗系統按照認知→基礎→綜合→提升四個層次,設置系統整體認識、核心設備性能測試、地下空間調控效果和系統運行綜合能效評價四個實驗模塊共22個重要專業知識點,充分體現了“兩性一度”標準。在教學實施過程中,每個模塊按照1個學分設置,要求學生利用開放時間,按照模塊層次高低順序,分階段逐步完成所有實驗考核環節,系統性學習、仿真操作整個熱濕調控系統。這種“模塊化+層次化+碎片化”的教與學模式符合知識的構建規律,有利于信息化時代背景下知識系統的形成,促進教學效果的提升。

六、虛擬仿真實驗教學實施成效

深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真系統依托學科科研優勢和特色資源構建,目前全部教學資源已發布在學校專用平臺網站,并已申獲計算機軟件著作權。虛擬仿真系統在專業實驗、認知實習、生產實習、創新訓練等實踐教學環節已得以大量應用,有效彌補了傳統實體教學資源的不足,豐富了實驗教學手段和資源,提升了學生創新實踐能力和解決復雜工程問題的能力,促進了人才培養的成效,提升了專業影響力。

基于深部地下空間虛擬仿真系統,面向全校建環、能源動力、采礦工程、安全工程等專業每年約450人,開展專業實習和制冷空調課程實驗,提高學生的基本實驗能力。虛擬仿真系統還可為大學生科技創新訓練和科技競賽活動提供實驗資源和技術支撐,提高科技創新能力和水平。近年來,學生先后申請“高溫熱水型金屬深井礦井降溫與余熱梯級利用研究”“廢棄巷道地面漫流換熱特性的實驗研究”“高溫礦井采區集中降溫空調器實驗研究”等國家級、省級和校級各類大學生創新項目20余項,完成的“高溫深部礦井降溫冷凝余熱綜合梯度利用系統”“基于噴射器的礦井降溫及余熱利用系統”等科技作品在全國大學生節能減排大賽、CAR-ASHARE設計大賽、中國制冷空調行業大學生科技競賽等重要學科競賽中獲獎14項。此外,深部地下空間熱濕環境調控虛擬仿真資源還服務于教師開展科學研究工作,通過與合作企業共享,擴大了學校在深部地下空間環境調控領域的知名度和影響力,已先后完成多個高溫礦井工作區域降溫系統的研究和實施,取得了良好的應用效果。

七、結語

虛擬仿真實驗教學是現代教育改革和發展的必然要求。為充分發揮虛擬仿真實驗教學在人才培養中的重要支撐作用,今后需進一步充分利用學科、專業優勢和特色,按照“兩性一度”金課標準,在實踐中持續更新和完善虛擬仿真實驗教學資源和內容,探索線上線下資源的高效結合,擴大資源開放度和共享面,以適應不斷發展的高等教育教學新形勢和新要求。