早產兒體格生長與神經行為發育的回顧性研究

姚 璇,鐘丹妮

(廣西醫科大學第一附屬醫院新生兒科,廣西 南寧 530021)

隨著早產兒救治率的提高,早產兒的生長發育成為近年外界關注的熱點。本研究通過對廣西醫科大學第一附屬醫院新生兒科134例早產兒的隨訪資料進行分析,研究影響早產兒體格發育的高危因素,為進一步促進早產兒體格發育提供參考依據。

1研究對象與方法

1.1研究對象

選取2015年1月至2020年12月在我院新生兒科住院且出院后堅持在我院兒科門診隨訪的134例早產兒作為研究對象。納入標準:出生胎齡<37周的早產兒。排除標準:患有先天性遺傳代謝病、嚴重先天性畸形的早產兒,新生兒重度窒息、Ⅲ級以上顱內出血的早產兒。出院要求:已無明顯并發癥,可經口喂養,出院時體重>1 800g。所有早產兒家長均已簽署知情同意書。

1.2研究方法

1.2.1體格生長評估

收集早產兒出生時、出院時、糾正胎齡40周,以及糾正3、6、9、12月齡的體重和頭圍。①糾正胎齡≤40周:體重和(或)頭圍小于相應胎齡早產兒生長曲線第10百分位為體格增長緩慢[1];②糾正3、6、9、12月齡:根據李輝等2009年報道的“中國七歲以下兒童身長/身高的體重和體塊指數的生長標準值及標準化生長曲線”,認為頭圍或體重低于相應月齡嬰兒2個標準差以上為體格增長遲緩[2],反之為體格增長正常。

1.2.2影響體格發育的因素評估

收集早產兒的母孕期高危因素、分娩方式、生后喂養方式、住院期間并發癥等資料,評估早產兒在不同條件下體格增長情況。

1.2.3神經行為發育評估

使用適于1~3歲嬰幼兒的Gesell發育量表[3],以正常行為模式為標準,通過對早產兒的大動作、精細動作、適應性、語言、個人-社交5項指標進行評估,并計算發育商(developmental quotient,DQ)。DQ=發育年齡/實際年齡×100。DQ>85為正常,DQ≤75為異常(DQ=76~85為邊緣,DQ=55~75為輕度神經系統發育遲滯,DQ=40~54為中度神經系統發育遲滯,DQ≤39為重度神經系統發育遲滯)。

1.3統計學方法

2結果

2.1一般資料

早產兒出生時:按照出生體重和胎齡的關系分為小于胎齡兒(small for gestational age,SGA)、適于胎齡兒(appropriate for gestational age,AGA)和大于胎齡兒(large for gestational age,LGA)。134例早產兒中SGA 25人、AGA 108人、LGA 1人;平均出生胎齡為32+4周(23+2~36+6周);平均出生體重為1 801g(730~2 940g);平均出生頭圍為29.3cm(22.2~34.0cm)。

出院時:按體格生長情況將134例早產兒分為宮外生長發育遲緩(extrauterine growth restriction,EUGR)組和體格正常發育組,EUGR組有53例(占39.6%),AGA中EUGR發生率為25%,體格正常發育組有81例(占60.4%)。出院時平均糾正胎齡為38+8周(出院時糾正胎齡32+6~40+5周),平均體重為2 215g(1 830~2 930g)、平均頭圍為31.6cm(28.9~45.0cm)。

2.2影響早產兒住院期間體格發育的多因素分析

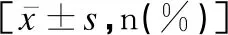

由于住院期間眾多因素之間存在相關性,單因素分析結果中將P<0.2的因素納入多因素分析。單因素分析結果顯示EUGR組與體格正常發育組早產兒在出生體重、子癇、妊娠期糖尿病、新生兒甲狀腺功能異常、新生兒喂養不耐受的差異均有統計學意義(P<0.2)。將住院期間體格發育是否遲緩作為因變量,將上述因素納入多因素回歸方程(由于出生體重與新生兒甲狀腺功能異常及喂養不耐受存在少許相關性,故分別納入),Logistic回歸分析結果顯示:出生體重(OR=1.002)、妊娠期糖尿病(OR=3.485)、子癇(OR=7.540)、新生兒甲狀腺功能減退(OR=5.755)、新生兒喂養不耐受(OR=2.860)是早產兒住院期間體格發育遲緩的獨立危險因素(P<0.05),見表1、表2。

表1 影響早產兒住院期間體格發育的單因素分析

表2 影響早產兒住院期間體格發育的多因素分析

2.3不同喂養方式的早產兒體格發育情況比較

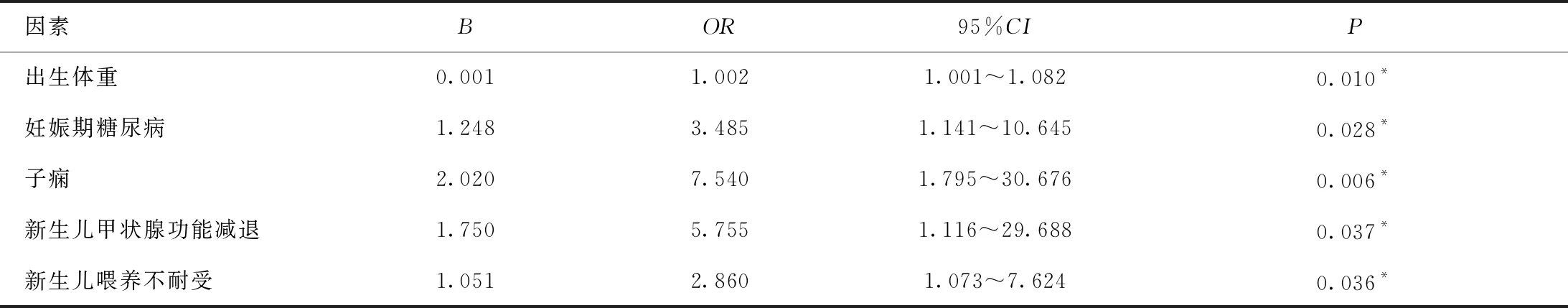

在生后6個月內,使用普通配方奶喂養的早產兒頭圍增長遲緩的發生率明顯低于母乳+母乳添加劑喂養者和早產兒奶粉喂養者,差異有統計學意義(χ2值分別為5.007、10.169,P<0.05),雖然使用普通配方奶喂養的早產兒頭圍增長遲緩的發生率也低于純母乳喂養,但是差異無統計學意義(P>0.05)。在體重增長遲緩方面,不同喂養方式間差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 生后6個月不同喂養方式的早產兒體格發育遲緩發生率比較[n(%)]

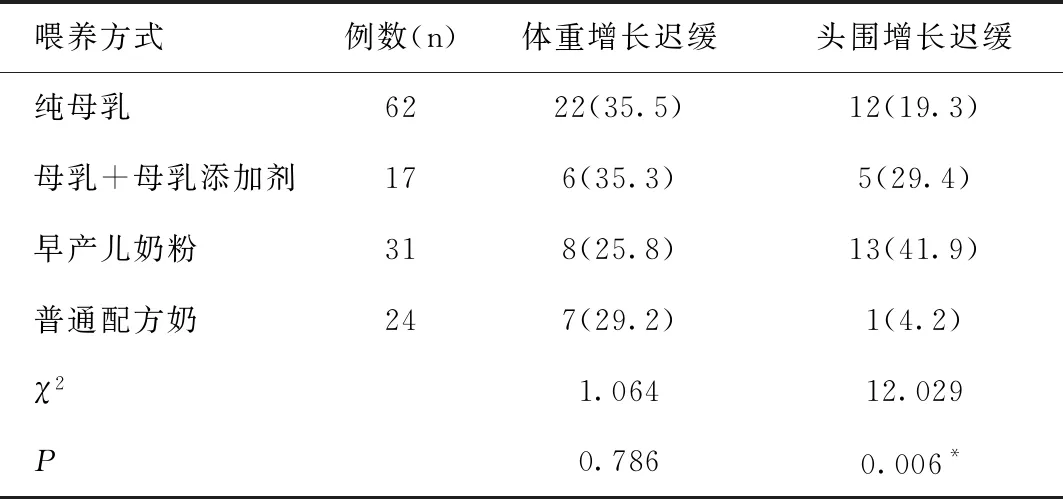

在生后1年內,不同喂養方式的早產兒體重、頭圍增長遲緩發生率差異均無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 生后1年不同喂養方式早產兒的體格發育遲緩發生率比較[n(%)]

2.4 EUGR組和體格正常發育組神經行為發育結果比較

EUGR組和體格正常發育組在矯正3月齡時,大動作、精細動作、適應性、語言和個人-社交五大能區的DQ均<65;在矯正6月齡時,除大動作和EUGR組的精細動作外,其余能區DQ均≥75,神經行為發育出現明顯追趕趨勢;在矯正12月齡時,兩組五大能區的DQ均>86,處于正常發育狀態。兩組早產兒在矯正3、6、12月齡時五大能區的DQ比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表5、表6、表7。

表5 EUGR組和體格正常發育組矯正3月齡Gesell結果比較

表6 EUGR組和體格正常發育組矯正6月齡Gesell結果比較

表7 EUGR組和體格正常發育組矯正12月齡Gesell結果比較

3討論

3.1 宮外生長遲緩發生率

相較于足月兒,由于早產兒的提前出生,失去在子宮中發育成熟的機會,其組織器官的發育極不成熟,易合并多種并發癥,且常伴隨喂養不耐受,存在營養供應不足或攝入障礙等問題,最終導致EUGR的發生[4]。國內蔡岳鞠等[5]報道的早產兒出院時EUGR發生率為36.4%~42.0%,本研究早產兒出院時EUGR發生率為39.6%,結果與上述結果相似。近年來隨著醫療水平的提高,危重新生兒的救治率逐年上升,但是由于早產兒低體重出生導致脂肪儲備不足,以及免疫功能不完善和組織器官不成熟,極易誘發各種并發癥,如早產兒的敗血癥、支氣管肺發育不良(bronchopulmonary dysplasia,BPD)、壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)等[6]。本研究中妊娠期糖尿病、出生體重、子癇、新生兒喂養不耐受、新生兒甲狀腺功能減退是早產兒出院時發生EUGR的獨立危險因素,與國內報道[7-9]結果一致。目前有觀點認為早產合并感染、長期腸外營養支持導致喂養不耐受,使早產兒體重增速不樂觀,最終導致EUGR的發生[10]。結合本研究結果,提示指導孕期營養、健康和積極救治早產兒并發癥,以及讓早產兒早開奶,使早產兒胃腸道盡快適應消化狀態,可能有助于降低早產兒EUGR,尤其是極低出生體重兒和極早早產兒EUGR的發生率。

3.2早產兒在不同喂養方式下的體格發育情況

與在宮內接受母體營養的胎兒不同,早產兒由于過早脫離母體,在母體外的生長方式和營養供給受外界和機體器官影響[11]。早產兒由于出生胎齡較小,與足月兒相比各方面都存在明顯的差距,在進行生長發育評估時需先矯正胎齡,因此允許早產兒在生后6個月內有一段追趕生長的時期[12]。由于早產兒的營養儲備少,為了能達到“追趕生長”的目的,需要補充額外的能量攝入,否則極易發生體格發育遲緩。本研究結果顯示,早產兒在生后6個月內,純母乳喂養的比例最高,早產兒奶粉和普通配方奶喂養的比例相近,使用母乳強化劑的最少。配方奶喂養的早產兒出現頭圍增長遲緩的發生率要明顯低于其他喂養方式的,提示選擇不同的喂養方式有可能會影響追趕生長期的頭圍增長情況;而生后1年內,不同喂養方式的早產兒體格增長結果比較差異無統計學意義(P>0.05)。

3.3早產兒矯正12月齡內的神經運動發育情況

在“追趕生長”期,即使Gesell評價結果≤54(理論上已達中度神經行為發育遲滯),但發育年齡與矯正胎齡或矯正月齡相應即可。因此本研究中早產兒的Gesell發育量表從矯正3月齡開始分析。兩組早產兒在矯正3月齡時的大動作、精細動作、適應性、語言和個人-社交五個能區分值均<65,EUGR組分值更低;到矯正6月齡時,可明顯看到兩組早產兒的追趕生長趨勢,五大能區分值提升至70~79,神經行為發育明顯改善;到矯正12月齡時,兩組早產兒五大能區分值均>86,處于正常發育狀態;然而兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),與陸岸鋒等[13]發現體格發育遲緩是發生大運動異常的危險因素結果不一致,考慮是由于樣本量小,需進一步擴大樣本量驗證結果。

迄今為止,關于早產兒神經行為發育的不同研究結果不盡相同。目前研究認為早產兒的神經行為發育與圍產期疾病預后、家庭環境、母親精神狀態等均有關聯[14]。本研究重點闡述了住院期間影響早產兒體格發育的高危因素,出院后不同喂養方式導致的體格生長緩慢發生情況,EUGR組和體格正常發育組早產兒不同矯正月齡的神經發育情況。妊娠期糖尿病、出生體重、子癇、新生兒喂養不耐受、新生兒甲狀腺功能減退是早產兒出院時發生EUGR的獨立危險因素,提示應做好孕前健康宣教,指導孕期營養與保健,鼓勵極低體重出生兒及早產兒早開奶等措施,可能會降低EUGR發生。在生后6個月的追趕生長期,不同喂養方式會影響早產兒頭圍的增長,建議根據個體差異指導家長調整喂養方案,把握早產兒追趕生長的黃金時間。EUGR組和正常組早產兒的神經發育均呈現相同的上升趨勢,且差異無統計學意義,提示體格生長可能不是神經行為發育的影響因素,在矯正12月齡時,兩組早產兒的Gesell分值均已恢復正常發育水平。