蔚州邨廟壁畫繪制程式中蘊含的儒禮美學*

洪 京,姜 鑫

(河北科技師范學院a.藝術學院,b.教師發展中心,河北 秦皇島 066004)

“人首先是一種美學的生物,其次才是倫理的生物”[1],布羅茨基強調了人類情感的重要性,也說明了情與理之間的伴生關系。李澤厚在對中國傳統禮樂文化研究中也考證了“禮”本身便包含有情感的因素。認為“禮”所表達的不只是禮儀,而是“由原始巫術而來的那宇宙(天)與社會(人)的統一體的各種制度(秩序)規范,其中便包括對與生死聯系著的人的喜怒哀樂的情感心理的規范”[2]20。因此,儒家又發展了“樂”的精神來對“禮”進行補充,使得禮樂互補,成為一個完整的文化系統。當“禮”成為人類社會活動的一種外部規范,“樂”則以一種愉悅的方式使這種規范得以實施。在中國封建社會時期“樂”是為達到政治目的而使用的一種藝術表達手段,進一步說,就是一種讓民眾容易接受的教化方式,與法家實現“禮”的約束方式相比,“樂”能夠緩解由“禮”帶來的緊張焦慮情緒,從而獲得審美的感官享受,而民間壁畫就是“樂”的重要實踐手段。壁畫中“禮”的規范性并非是直接呈現,而是以暗喻的形式使民眾在審視壁畫的過程中潛移默化地實現其教化目的。同時,在《論語》中,儒家不僅強調了要以“樂”的愉悅形式對“禮”進行調和,也強調了“禮”的規范對“樂”的制約。以樂和禮,以禮節樂,二者的辯證統一正是構建壁畫“和諧”的根本。李澤厚亦在《華夏美學》中從美學角度對《國語·周語》中伶州鳩提出的“樂從和,和從平”進行了詮釋,認為:“儒家美學不在于反映現實,而是要在情感形式與道德規范之間實現調和,以‘中和之境’的要求完成藝術塑造”[2]23-28。所以,“禮”的規范成為壁畫的固定繪制模式,可將其稱為“圖像程式”,而“樂”則是壁畫中體現的藝術審美情趣,二者“中和”形成的和諧之境便是壁畫展現的儒家美學精神。

蔚縣因特殊歷史環境,遺存著大量元、明、清時期的邨廟壁畫,其內容雖嚴格遵從佛道等宗教本身故事的文化規制,卻也隱含著傳統儒家美學精神久持的影響和民眾審美情趣的千年沉積,為人們解析儒家美學的實踐轉化提供了寶貴的資料。

一、至誠感天的人格化審美塑形

儒家美學的實踐主要是在對人格的塑造,將神人格化或將人格神化是儒家在民間信仰中體現出的一個慣性特征,并由此構建了以“仁”為核心的審美人格理論,所以,從人格塑造的角度去解析儒家美學的實踐不失為一條捷徑。同時,人格審美也是構成民間審美標準的重要內容。

神的人格化是民眾審美意識主導下的一種體現,也是民間多神信仰發展的特征。蔚州邨廟壁畫中的佛道諸神在其影響下均有人格化審美的具體表現。如真武大帝,他本是天上星宿神,經由星體排列形成的象形動物演化,最終由武當山道場改造,形成了道士樣貌的人形。這是人類主觀意識下對神的改造,是標準的神人格化演變。另外,蔚縣峰山寺《釋迦摩尼佛傳故事》和北方城真武廟《真武降生修真圖》兩則壁畫故事內容均以“降生—四門—修真—修成”為主線,表達貴生、修心、修行、正果四方面的內容,既是人修道成仙的經歷,也是塑造人格的一個過程,是基于儒家“天人同構”理念進行的一種審美實踐。以北方城真武廟《真武降生修真圖》為例,探討其中映射的對“天人同構”的追尋。

真武降生階段主要體現的是“貴生”。《呂氏春秋》認為:“圣人深慮天下,莫貴于生”“道之真,以持身”[3],以此突出真武出生時的外界環境因素。“貴生”源于楊朱學派的“貴己”思想,之后由道家子華、子關將其發揚,把“生”與“義”聯系起來,使其融入了儒家意志。“貴生”部分主要由真武出生前的“夢騰日月”“白象來頭”和出生后“五龍吐水”“黃帝礶頂”幾個故事情節來表現與陰陽合、與佛陀前世合、與帝王合,以此說明真武降生受到天、地、人等諸方面的重視,但民間對“貴”的理解卻有偏差,人們并未注重“貴”之意,而是注重“貴”之象,就是對優越環境的向往,并由此衍生對“貴”之本意的審美意向。

真武的成長階段也有“貴養”體現,《真武降生修真圖》中有“天官賜神劍”“梅鹿獻芝草”“猿猴獻仙桃”“神龜獻天書”“太白賜金甲”等故事。這些內容本是從真武大帝形貌中的裝飾物品改編而來,所以并無故事先后順序,也就是說,真武的成長過程體現的不是“生養”,而是“貴養”,表達的是“注重”之意,是人們渴望由“賤”向“貴”的轉變過程中對優越環境的期許。并由此產生對“貴”的評判標準,也就是“貴”之審美的衍生。

“四門”并非指城堡四個方向的門。從“東門遇老人”“南門遇病人”“西門遇死者”“北門遇僧人”來看,“四門”所展示的是根據釋迦牟尼(凈飯王太子)出四門受天帝感化而出家修道的傳說演化而來[4],主旨展現病、老、死的人間三苦,由此可知“四門”是道教效仿佛教傳說改編。《后漢書》:“辟四門而開四聰”[5],道教將“四門”引申為天門、地戶、鬼門、人門,其表現的是人間生、病、老、死這四種人類無法回避的問題。從表現“四門”的目的來看,《瑞應經》所表達的是“感悟人間三苦后遁入佛門”之意。但道教將“四門”拓展為了解人生疾苦的“四目四聰”,意旨表現對人間疾苦的所見所聞。而道教對“四門”的理解也正與儒家“三祭”的“天地人鬼”相對應,說明道教在民間的發展中有文化吸融的現象。再從其“內儒外道”的特征來看,其“四門”代表“四方”是指代世界,“四”之數代表的是“全”,與“十全十美”中的“全”同解,意為“圓滿”,所以“四門”引申之意是“圓”。而“圓”不僅是道家通變與處世的核心理念,也是儒家人格修養的理想境界,所以,“圓”也成為了人們潛意識中的審美標準。

“修煉”是由“賤”向“貴”的實踐活動,也是宗教政治為百姓指引的一條成就自我的道路,而儒家是以道德自覺去履行個人信仰,認為至誠無欺,是偉大人格的本源,核心表達一個“誠”字。《盡心上》:“盡其心者,知其性也。知其性,則知天矣。”[6]孟子認為只有心誠所致才能知天之性。天為德,所以“至誠”才是完成對道德的自我體驗、認知和超越的關鍵,是“求仁得仁”內心修養的關鍵。《大學》中特別強調這種不計功利,自誠自覺的道德修養。“如惡惡臭,如好好色”[7],其展現的是“慎獨”,是履行道德的自覺。將履行道德作為人的本能行為,只有誠于中,才能形于外。《中庸》不僅表述了對“誠”的贊賞,還對誠者的人格做了闡述:“誠之者,不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也”“誠之者,擇善而固執之者也。”[8]58分別從“性”和“情”兩方面對誠者的人格進行了描述,明確誠者處事合理、言行得當、善使中庸之道,且從善而專一的人格特點。在《真武降生修真圖》中對于“誠”的表現有內外兩個方面的表現,如“酒不迷真性”“色不纏身體”“財帛若浮云”等是對自身心性的磨煉,而“舍身養雄鷹”“鐵杵磨繡針”“心肝凈沐浴”等是追求“誠”的行為。“斬殺瘋魔女”“大戰龜蛇”“周桃歸降”“收鄧忠辛環”“溫良馬善服”等則是“誠”的歷練。當人在具備了至誠無欺的道德之后,可以消除心中的偏私執念,使精神得到升華,便可與日月星辰、江河大地相感應,達至“物我兩忘”之境。這種“至誠感天”的歷練體驗,在儒家的人格美學論中實現了“我之善”和“物之美”的統一。

《真武降生修真圖》分別從“生養”“感悟”“歷練”對人格的塑造進行闡述和分析,并剖析出“貴”“圓”“誠”三種人格審美心態。其中“貴”的人格審美是人們在虛幻世界與現實社會的對比下產生的一種訴求,壁畫中的虛幻世界是人們依照自身審美標準臆想出來的完美之境,是人們追求的目標。但這虛幻世界其真正能夠觸動人們內心的是其與現實社會的互應。上文談到的“貴生”和“貴養”其實是人們渴望現實上流社會優越生活條件的寫照。如真武、釋迦牟尼等人物的修真過程,其實就是帝王的成長過程,而帝王則是人們標榜的終極目標。“貴生”和“貴養”體現的其實就是成就帝王的基礎和先決條件。人們對于“貴”的訴求,其實就是希望受到社會的關注,成就自己的事業。對于“圓”的理解,其本意表達的是“極致”,是“誠”的評判標準。所以,“誠”才是壁畫故事所要表達的重點。如果說修養是對人之道德的外在引控,那么“誠”則是遵從道德規范的標準,以“誠”為本是追求道德信仰的基礎,是人格形成的必要條件。將以“誠”為本引入美學觀念,其體現的是中和之美,而民間諸神則是達“至誠感天”之境的人格之美的塑形。

二、氣韻生動的形色繪制程式

蔚州邨廟壁畫中將英勇、溫柔、俊美、敦厚等一切美之人性特征賦予諸神,經過藝術加工和再創造,使得壁畫展現出沒有丑惡和邪念的“善美”理想人格,其表現實質就是以神代人。亦可說,神的形象是依照人的樣貌塑造的,其實質是人的神化,而神的人性化歷練情節拉近了堡民與壁畫的距離。另外,壁畫中的神仙世界與現實環境的趨同也是使得堡民與之產生共鳴,并獲得堡民認可的重要因素,但此種趨同并非是現實場景的搬抄,而是形成了一套完整的藝術轉化模式,也就是壁畫的繪制程式。

蔚州邨廟壁畫的造型夸張、設色大膽、鮮明,與敦煌等地的傳統宗教壁畫在風格上有著明顯的區別,這種看似隨性的繪制特征與當地人文環境和審美情趣有著緊密的聯系,使得壁畫具有鮮明的地域特征。

蔚州邨廟壁畫不但繪制精美,也能體現出畫匠精湛的技藝,尤其是在形制各異的墻面上用構圖、造型、用色等繪制技法展現出諸神圣潔的形象和恢宏的場面。在兼顧畫面美感的同時也展現出大量程式信息,體現出壁畫繪制的規范化。古時的畫匠注重師承關系,規矩極為嚴格,這也是壁畫繪制形成規范化的先決條件。也就是說,這種規范并不是依靠畫匠自身素養結合壁畫繪制經驗自然形成的慣式,而是師承下來的粉本和一些壁畫繪制范式口訣。據蔚縣四方城的守廟人口述,蔚縣壁畫繪制程序一般可分為“攤活兒”“落墨”“著色”三個部分。“攤活兒”就是畫師用炭條將所要繪制的人物故事內容在墻壁上進行大致定位和描繪。“落墨”即勾線,畫工用墨線將“譜子”描摹于炭條繪制的輪廓內,對所要表現的內容進行調整,其中包含“扎譜子”“漏譜子”“吊皂”等工序,一般由高水平畫師完成。“著色”是壁畫繪制中最高難的工序,需要畫師與畫工同時進行,首先由畫師依據全局確定壁畫題材、內容應配備的色彩,然后以標示顏色的“記號”標于畫面,如工紅、六綠、七青、八黃等。這種模式還有組合形式,如藍色標“七”、淺藍標“二七”、再淺藍標“三七”。然后由畫工依據“標記”填涂顏色。從上述繪制程序的描述來看,蔚縣壁畫并非是單純的藝術繪畫,而是藝術工程,有著固定的繪制程式。作品的質量不僅取決于畫師的把控,畫工的繪制技藝也對壁畫作品質量有很大影響,那么,畫工如何準確反映畫師的意圖,就成為保障壁畫作品質量的關鍵。畫匠根據自身的審美意識及經驗總結了許多繪制口訣,其中蘊含著對于壁畫藝術的理解和審美經驗。

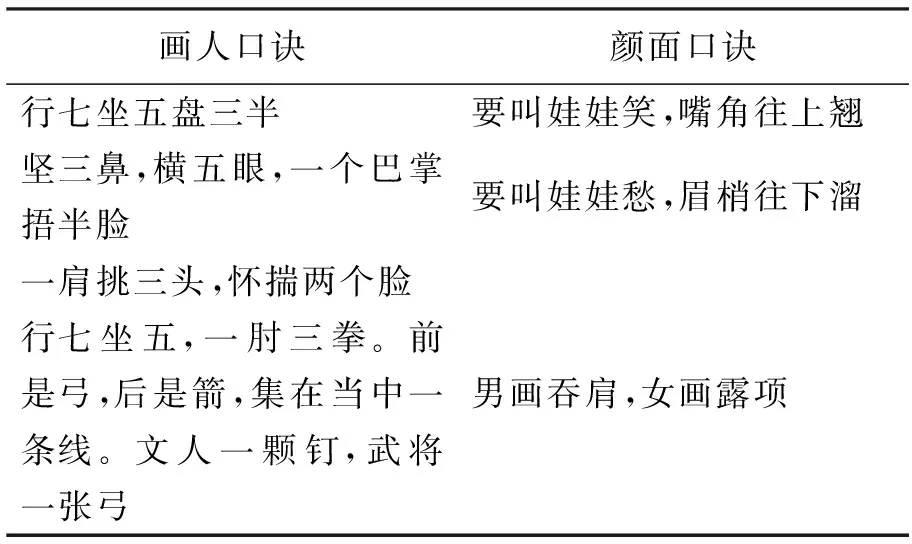

蔚州邨廟壁畫主要以人物畫為主,其表現方法主要是勾線與賦色,以輪廓塑形是中國早期繪畫藝術的造型語言。如秦漢時期的畫像磚都是以概念化的外輪廓來表現描繪的對象。隨繪畫技法和理論上的提高和深化,對線條的把握與歸納也逐漸成熟。如劉凌滄抄錄的口訣就是繪制人物的基本程式,見表1。

表1 民間壁畫繪制技法口訣匯總[10]

這種程式下的線條極為精煉,能夠對人物形貌準確把控,在畫論中稱此種用線為“骨法”。“勇怯之勢在于筋,強弱之植在于骨”[9]。引文說明了“骨”與人物形體、精神層面的關系,故而“骨法”開始成為與人物造型有關的概念。東晉顧愷之最早將“骨法”概念引入到畫理當中,南齊謝赫又提出“六法論”,正式把“骨法”與“用筆”聯系起來成為中國畫論的重要觀點之一。“骨法用筆”就是用線準確地刻畫出對象的骨體相貌,其重點在于對人物形貌特征的抓取。蔚州邨廟壁畫中有許多起稿線的痕跡,從故城寺壁畫中未著色的線稿來看,人物刻畫有著明確的結構表現,手部和面部的刻畫均隨骨形進行繪制,且能夠依據骨形對人物特征進行合理的夸張變形。“骨法用筆”強調用不同線條表現不同人物樣貌。而由“骨法用筆”演化的壁畫繪制口訣更是快速抓準人物外表形貌和內在氣質的核心概要,使得壁畫人物表現達到“氣韻生動”的境界。

壁畫的另一種表現形式是“賦彩”。《續畫品》“賦彩鮮麗,觀者說情”[11],一語道破了色彩的魅力。蔚州邨廟壁畫中除有對客觀物象真實描述的基本設色外,還有意象設色。比如大量的青色、金色、土紅色等都是用來表現佛家精神世界的意象色彩。在設色技法方面主要使用對比、夸張、襯托等配色方式使色彩之間相輔相成,相得益彰。其大膽的變色突破常規,創造了許多違背自然的設色體系,即“色隨心走,隨意走”,沒有太多約束,但其率真的擇色心理和主觀的情感所表現出來的設色體系也并非毫無依據,還是遵循了謝赫六法中的“隨類賦彩”理論。“隨類賦彩”是中國傳統繪畫一貫遵循的用色理念,是中國古人賦色的標準和借鑒。“隨”體現的是尊重客觀事實,“賦”體現的是主觀意向。也就是說,“隨類賦彩”既有客觀物象所表現的色彩,又有畫者主觀的色彩。設色與畫者的主觀情感有很大關系,主要是畫者對“類”的詮釋,“類”體現了畫者設色時對一種觀念、一種主觀內心情感或是客觀事物的關注。在中國傳統繪畫中,先輩們已經對色彩有了高度的概括,并形成了獨特的設色體系。如中國傳統壁畫中慣用的五行用色[12]。蔚州邨廟壁畫的賦彩基本依此設色理念,只是在明度和純度上進行變化,用以豐富畫面層次。將壁畫中幾種主要設色體系羅列出來。

第一種“傳統設色”。傳統設色以赤、黃、青、白、黑為正色(綠為間色),五色均與黑色調和,主旨表現莊重之意。五色銜接以黃色為調和劑,畫面和諧統一,是壁畫繪制標準配色。第二種“佛教設色”。佛教設色底色以青色為主,青色主東方,喻示佛教東傳,這種繪制程式始現于隋朝,宋元時期廣泛流傳。畫面以黃色作為青色的補色,畫面展現出華貴之氣。另外,佛教壁畫為了營造金碧輝煌的場景氛圍,對黃色較為重視,后期發展中逐步用貼金的方式代替黃色。蔚州邨廟壁畫中雖有此種設色,但大部分還是以漸變形式的橘黃色代替。第三種“道教設色”。道教設色本以傳統正五色為基本設色,但在蔚州邨廟壁畫中卻是表現出輕快明朗的設色風格,究其原因是受到方位的影響,蔚州主水屬北方,北方色黑,明朝以道教真武大帝為北方至高神,所以對黑色較為避諱,其畫面以海藍色為背景色,深色部分用深藍色代替黑色,所以在應用傳統五色時不用黑色調和,最終形成了較為明快的設色體系。第四種“地域設色”。地域設色主要指的是根據蔚州文化特色形成的設色體系,特點有三:第一,畫面整體顏色基本符合中國傳統五色觀,且賦色均勻,極少用到漸變色,背景以代表中原的土黃色為主,且其它顏色也有與黃色調和的表現,這就保證了整體畫面的和諧統一和莊重感。第二,從赤色系的顏色變化來看,同色系間調節色差較大,對比強烈,尤其是大紅色和青藍色在畫面中極為跳躍。這些特征符合道教設色特征。第三,畫面中大量使用褐色與土黃色搭配設色,這是佛教表現本生故事時的慣用設色,這種色彩搭配可參考敦煌壁畫唐時期石窟設色風格。另外,蔚州邨廟壁畫大面積使用瀝粉貼金,顯得與整體格格不入。這種現象的出現是由于畫匠未能掌握佛教嚴格的設色理論,只是為了趨同于佛教華貴氛圍的營造,但這也成就了蔚州地域設色特征。

總體上看,蔚州邨廟壁畫色彩是以明艷為特色,但艷而不俗。畫面主要是運用對比色手法,如紅與綠的補色對比、深與淺的明度對比。在視覺平衡處理方面,主要運用黑白色將反差較大的色彩協調在一起。蔚州邨廟壁畫中尤以橙與青的對比效果強烈,而在藍里加白或加黑則呈現出深淺不同的寶藍效果,橙色里面加入朱紅色,這樣既可以有效地減弱兩色色相差,又加大了明度差,顯得畫面沉著而又和諧。四種不同個設色體系均能通過成熟的配色方案塑造不同的人物征貌,且明暗及層次關系明確,在畫面氛圍的營造方面極為成熟,此種主觀配色與人物造型搭配,使得畫面人物表現栩栩如生。

每一種藝術都是因人類的精神需求而創生,人們不斷地進行著創造性的實踐,在長期的藝術實踐中逐漸形成了眾多創作思維。蔚州邨廟壁畫中不僅具有民俗學層面的文化意涵,更有著民藝學層面的藝術思維,與壁畫的民族性文化內涵共同構成了它的審美基礎。蔚州邨廟壁畫的造型與設色,用“氣韻生動”這一繪畫審美的最高標準來形容并不為過。人物造型夸張、概括、簡練打破客觀事物常規,追求理想審美的意象造型,構圖飽滿、和諧,設色大膽、明艷活潑,充分展現地域審美特征。綜觀蔚州邨廟壁畫的藝術語言,不僅體現出了民間美術的特質,也代表了一種民族風格和民族氣派,是現代裝飾繪畫難得的經驗和財富。

三、蘊情契理的知志合一精神

人類含情而得生,契理乃得存。探討純粹的情與理之間的關系本屬于哲學范疇,因壁畫與生俱來的政治教化功能,所以其本身無法撇清與哲學的關系,在行使其教化職能時,壁畫中的情和理便凸顯出來,所以,探討蔚州邨廟壁畫中所蘊含的情與理的關系以及表達方式是必要的。

情感與道德的相互制約造就了壁畫表現形式多樣且和諧統一的繪制法則,促成了壁畫“圖像程式”的形成。而壁畫的藝術表達與繪制規范之間的調和則是其藝術特征形成的關鍵,并由其建構了壁畫特有的視覺和內涵審美標準,展現出雜而不亂,繁中有序的藝術風格。此中展現的儒家審美意識主導在壁畫中人物形象塑造、繪制模式以及內涵表達等方面均有體現。

情與理是中國封建社會時期人們為人處世的隱形法則與規范,其影響在深度和廣度方面甚至超越了道理與法律。原因在于道理和法律在邏輯上傾向于某種極端,而情與理更適用于人們的日常行為規范。因此林語堂認為:“‘情’代表著可變的人的因素。‘理’代表著不變的宇宙的法則。這兩個因素的結合,就是評價某項活動,或某個歷史問題的標準。”[13]王夫之認為,“性”(理)和“情”是相輔相成的體用關系,“性情相需者也,始終相成者也,體用相函者也”[14]。而朱熹認為,人心可分為依理存在的內“性”和外“情”兩方面的情理體用關系,可以用“心”進行統一,也就是“心統性情”[15]。孟子“心善論”說的就是人心性善,他認為心連于仁、義、禮、智,與自然生命之欲不同。孟子指出“心”包括:“惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心”,而“性”則包含這四心自然生發的仁、義、禮、智四種德性[16]。由此“性”和“情”可演變為“天理”與“人欲”,且二者因“善”的統攝構成了對反相涵的辯證統一關系。

情與理的對反之辯最突出的是“天理”與“人欲”方面的善惡之辯,性善與性惡觀點分別以孟子和荀子為代表。孟子言性善,多以心性為基點,以道德情感為主要探討對象,而荀子言人情,其中包含兩個層面的含義,第一層為天情,就是人們日常的喜怒哀樂等本原情緒。第二層為習情,指的是隨勢而變的情緒,尤其是指人在欲望得到滿足之后對道德的背棄,也就是“德衰”。這是“人欲”所致。對于此,荀子主張利用禮義法政加以修正。儒家結合二元論,以陰陽二氣之分合來說明世間萬物發展的規律和相互關系,并稱“性”為善者,“情”為惡者,最終演變成了“性陽情陰”“性善情惡”之說[17]。并對后世產生很大影響,“存天理去人欲”觀點就是統治階級從中斷章取義得出的思想鎮壓理念。認為天理是心覺于理而上通之道,人欲則是心感于欲而下溺物的表現,所以“存天理去人欲”指出的是一條成圣或者說是向善的道路。

北方城真武廟《真武大帝修行圖》中便有真武大帝成圣過程中“去人欲”的故事情節,分別是“酒不迷真性”(酒代表口腹之欲)、“色不纏身體”(色代表迷情之欲)、“財帛若浮云”(財代表貪婪之欲)、“威武氣來侵”(氣代表遷怒之欲)。四幅壁畫表現的是真武修煉心性的過程中用道德理性克制個體情欲的故事,實質是天理與人欲的對抗。從此方面講,這四幅壁畫故事完全符合“存天理去人欲”的政治理念。但若將其置入整個故事當中,結合后面的“鐵杵磨繡針”故事情節,會發現這個故事情節要表達的重點并非是“去人欲”,而是為了表達“恒志”。所以這個“去人欲”不是“天德”與“人欲”的對立,反而是強調追求“知志合一”的專情表現。

蔚州邨廟壁畫中情與理的關系也體現在教化方面,壁畫在社會中的功用就是思想教化,具體就是對忠、孝、禮節等傳統文化的傳播。蔚州邨廟壁畫表達了中國封建社會長期形成的倫理道德觀(理)和審美價值觀(情)。堡民在觀賞壁畫的過程中,儒家理學和仁、義、禮、智、信等道德價值準繩不斷被重申與強化,由其形成的價值觀和世界觀的正當性也在一種審美的情感共鳴中被反復確認和認同。另外,從藝術角度來講壁畫中的“教”與“化”也有著明顯的差異。所謂“教”就是說教,強調對善惡是非的評判,偏重于理性。北方城真武廟《真武降生修真圖》、鄭家莊峰山寺《釋迦摩尼佛傳故事》、上蘇莊觀音殿《善財童子五十三參》等在實現自身價值和目標的過程中對道德規范的堅守為堡民們樹立了榜樣。而“化”更傾向于潛移默化的熏陶,傾向于對人生態度的引導,對感性更加偏重一些。蔚州邨廟壁畫中有關道德的表述和典型人物形象的塑造均是以“和諧”為前提造就的祥和景象。堡民對教化的反映也有不同:壁畫中對于“教”的表達一般較為直接,會令堡民們產生反感情緒,而對于“化”的表達卻較為含蓄,更容易被堡民們接受。另外,從藝術表現方面也有區別。主題人物形象或故事情節等藝術表現形式更適用于“教”,而故城寺和重泰寺的水陸壁畫等表現方式較為適合于“化”。值得一提的是故城寺釋迦殿的水陸壁畫中“善”與“惡”的表述,雖然是善惡的對比,但從其懲惡勸善的教化意圖來看還是在營造一種和諧向善的場景氛圍,其實質表述的是“情、理”與善的統一。

壁畫本就具有表現情感的功能,尤其是以人物畫為主的蔚州邨廟壁畫對情感更是注重,這對中國傳統審美意識培養產生了廣泛而深遠的影響。《詩經》:“樂而不淫, 哀而不傷”[18]133,藝術情感的表達要適度,并符合其審美觀念。“發乎情,止乎禮義”[18]133,情感的表現要控制在道德標準之內,不是毫無節制的非理性行為。藝術創作就是尋找情感與理性的平衡空間, 創造一個“蘊情契理”的審美境界。蔚州邨廟壁畫將審美的情感體驗與道德倫理融合在一起(蘊情契理),揭示其人生理想和道德追求(知行合一)。旨在更好地發揮壁畫對堡民情感陶冶、精神凈化的作用,讓品鑒壁畫的行為成為“助教化”的活動。