不同養殖模式及流通方式的大黃魚品質評價和等級判定

石鈺琢,郭全友,鄭 堯,黃海潮,李保國

(1.上海理工大學健康科學與工程學院,上海 200093;2.中國水產科學研究院東海水產研究所,上海 200090)

大黃魚()又名黃花魚,體色金黃、金鱗朱唇、肉質鮮美,為我國近海重要經濟魚類,是傳統“四大海產”之一。因自然環境資源限制和消費需求不斷增加,養殖大黃魚產業規模不斷擴大,2019年養殖大黃魚總產量達22.55萬 t,位居我國養殖海水魚首位。然而伴隨著養殖大黃魚產業的迅速發展,對大黃魚品質進行綜合評價和等級判定逐漸成為其行業的關注熱點,因為品質差異直接決定了其最終的商品價值。而養殖模式和流通方式正是造成其品質差異的兩個關鍵因素。

不同養殖模式對大黃魚的形體特征及營養品質影響顯著,李松等研究表明,相較于野生大黃魚,養殖大黃魚表現出較差的形體外觀和更高的脂肪含量;為克服筏式網箱存在的網箱面積小、水流不通暢等問題,相繼出現通框網箱、深水網箱及深海圍網等養殖模式。目前,大黃魚多以通框網箱養殖為主,相較于筏式網箱,該模式下養殖大黃魚魚肉具有更高的彈性,腹、背部具有更高的黃度值;且深水網箱中養殖大黃魚的脂肪含量比普通網箱養殖少約35.6%,通過對魚肉蛋白的流變學測試,發現圍網養殖大黃魚的肌原纖維蛋白結構比通框網箱養殖的更緊密。

除養殖模式外,捕后貯運流通方式是導致其品質差異的另一關鍵因素。當前,大黃魚主要以冰鮮和冷凍品兩種形式流通,捕后快速冰水致死,低溫運至廠區,按規格等進行分級;隨后進行層冰層魚或單體冷凍等加工,冷鏈運至批發或消費市場。就冰鮮品而言,層冰層魚運輸至銷售地,可最大程度上保持大黃魚原有的風味品質,但存在貨架期短,運輸過程中易腐敗等問題;而凍品通過抑制微生物生長繁殖和酶促反應使其貨架期延長、銷售半徑增大。但凍結和凍藏過程中伴隨著的冰晶生長和蛋白變性會使其質構性質、持水性、色澤等食用品質發生劣化。目前對不同養殖模式、冰鮮流通和凍品流通造成的大黃魚品質差異均有研究報道,但對其全過程跟蹤比較尚鮮見報道,尤其缺少針對養殖大黃魚的綜合品質評價研究。

本研究首先選取筏式網箱、通框網箱、深水網箱和深海圍網4種國內典型養殖模式,并以野生大黃魚作為對照,從食品原料學出發探究不同養殖模式下大黃魚的營養品質差異;其次以深海圍網養殖大黃魚為例,分析其在2種典型貯運流通模式下的品質變化規律,并對其進行等級判定和綜合評價。為推進養殖大黃魚品質評定標準化提供參考,促進養殖魚產業向高質、高效的方向發展。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

不同養殖模式(筏式網箱、通框網箱、深水網箱、深海圍網,=36)大黃魚取自福建省寧德市霞浦縣及浙江省臺州市大陳島養殖漁場;野生大黃魚(=6)在浙江省溫州市蒼南海域及福建省寧德市福鼎海域捕撈獲得,體質量為(232.78±87.04)g。不同流通及售賣方式實驗以深海圍網養殖大黃魚為試材,取自福建省寧德市霞浦縣(體質量為(364.84±55.38)g,=54)。

1.2 儀器與設備

CR-400色彩色差儀 日本Chroma Meter公司;TMS-Pro質構儀 美國Food Technology Corporation公司;Avanti J-301高性能離心機 美國Beckman Coulter公司;KDN-103F凱氏定氮儀、SZC-D脂肪測定儀上海纖檢儀器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 不同養殖模式與流通方式

以野生大黃魚為對照組,不同養殖模式分組如圖1所示。筏式網箱為浮式網箱(3.3 m×3.3 m×4 m),以投喂冰鮮魚為主,大黃魚體質量為(414.38±80.30)g;通框網箱為兩個框位掛一口網箱(3.3 m×3.3 m×4 m),形成塑膠框架浮動網箱,以投喂冰鮮魚為主,大黃魚體質量為(400.55±99.45)g;深水網箱為置于沿海開放性水域的網箱(直徑16 m、高12 m、水深10~15 m),通過投喂冰鮮雜魚和網內天然餌料進行飼喂,大黃魚體質量為(365.65±62.17)g;深海圍網為網衣圍圈插桿形式(直徑30 m、高10 m、水深8~12 m),以投喂冰鮮雜魚和網內天然餌料進行飼喂,大黃魚體質量為(390.22±36.64)g。大黃魚捕獲后立即冰水致死,冰鮮運至加工廠,層冰層魚包裝于泡沫保溫箱中,包裝后5 h內運至實驗室,進行相關指標(形體指標、黃藍度(*值)、肌肉彈性、粗脂肪質量分數)測定。

圖1 實驗設計流程Fig. 1 Flow chart of the experimental design

以深海圍網養殖大黃魚為試材,通過前期市場及商超調研,模擬大黃魚流通過程(圖1)。冰臺(ice platform,IP)組為產地冰鮮品商超直銷模式,大黃魚捕撈后層冰層魚運輸至銷售地,將冰鮮大黃魚置于淡水冰臺上,室溫保持在(20±1)℃,魚體溫度為(4±2)℃,保持24 h自然光照,每天固定時間除去融化的冰水,添加等量的碎冰,每天對大黃魚進行感官評價(共測定16 d)、總揮發性鹽基氮(total volatile basic nitrogen,TVB-N)含量(共測定16 d)及肌肉彈性(共測定9 d)分析;由于大黃魚體色變化較快,故每2 h測定一次大黃魚*值(共測定60 h)。解凍冰臺(thawing ice platform,TIP)組為產地凍品商超直銷模式,于產地凍結后以凍品形式運輸至銷售地,解凍后置于淡水冰臺,具體操作如下:大黃魚單條真空包裝,-18 ℃凍藏30 d,經4 ℃冰箱解凍12 h后置于淡水冰臺上,后續處理同IP組,每天對大黃魚進行感官評價(共測定13 d)、TVB-N含量(共測定13 d)及肌肉彈性(共測定8 d)分析,每2 h測定大黃魚*值(共測定48 h);凍藏(freezing storage,FS)組為產地凍品直銷模式,于產地凍結以凍品形式運輸并銷售,具體操作如下:大黃魚單條真空包裝,置于-18 ℃條件下凍藏,在第0、30、90、180天于4 ℃冰箱放置12 h解凍后測定其各項指標(感官評分、TVB-N含量、*值及肌肉彈性)。

1.3.2 形體指標測定

參照文獻[12]測定大黃魚體長/體高、尾柄長/尾柄高;參照文獻[13]測定大黃魚肥滿度。

1.3.3 體表黃藍度測定

如圖2所示,采用CR-400色彩色差計測定鮮品及凍品大黃魚腹部3個位點(A1、A2、A3)的*值(黃藍度,*>0則說明顏色偏黃),每個位點測定3 次,結果取平均值。

圖2 大黃魚腹部色澤測定位點Fig. 2 Color measurement sites on the abdomen of P. crocea

1.3.4 肌肉彈性測定

參照文獻[2]進行質構分析。取大黃魚背部肌肉(2 cm×2 cm×1 cm),使用P/5柱形探頭,測試速率為50 mm/min,形變量為50%,回升高度為25 mm,測定樣品彈性。每組樣品壓縮測定3 次。

1.3.5 粗脂肪質量分數測定

參照文獻[14],采用索氏抽提法測定粗脂肪質量分數。

1.3.6 總揮發性鹽基氮含量測定

參照文獻[15],采用凱氏定氮儀測定樣品中TVB-N含量。

1.3.7 感官評價分析

參照文獻[16-17]的方法進行感官評價分析。培訓后篩選6 位感官評定員,采用3 分法進行評分。0 分為最好品質期;1 分為高品質期;2 分為明顯出現臭味和異味,即可接受界限,當半數或以上感官評價員評價2 分或以上時,為貨架期終點。

1.3.8 等級劃分

參考寧德市漁業協會團體標準T/CROAKER001—2018《高品質養殖大黃魚評定規則》及野生大黃魚組各項指標,確定養殖大黃魚肥滿度≤1.28為優級品;體長/體高≥4.00為優級品;尾柄長/尾柄高≥3.50為優級品;*值≥25為優級品;肌肉彈性≥1.1為優級品;粗脂肪質量分數≤12%為優級品。針對單個指標的限值對樣品進行等級劃分,單個指標的優級品數量與樣品總量的比值為該指標的優級品占比(即優級品率)。然后根據T/CROAKER001—2018對不同養殖模式和流通方式下的大黃魚等級進行綜合評定。

1.4 數據處理與分析

實驗均設置3個平行,且結果以平均值±標準差表示。采用SPSS 20.0軟件進行單因素方差分析,采用Duncan檢驗進行顯著性分析,<0.05表示差異顯著。采用Graphpad prism 8軟件作圖。

2 結果與分析

2.1 不同養殖模式對養殖大黃魚營養品質影響

2.1.1 大黃魚形體評價

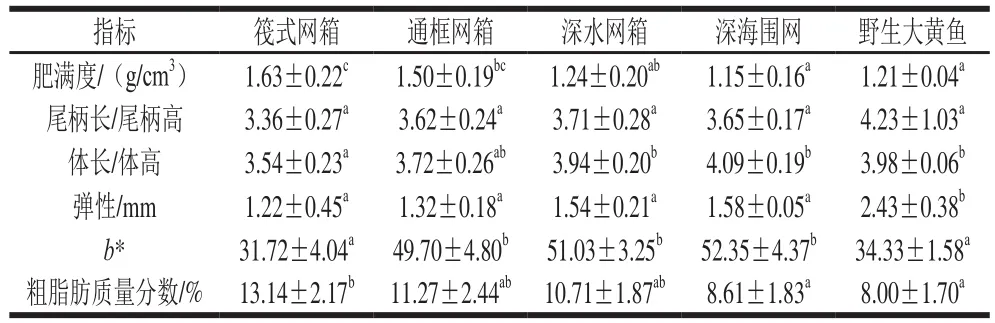

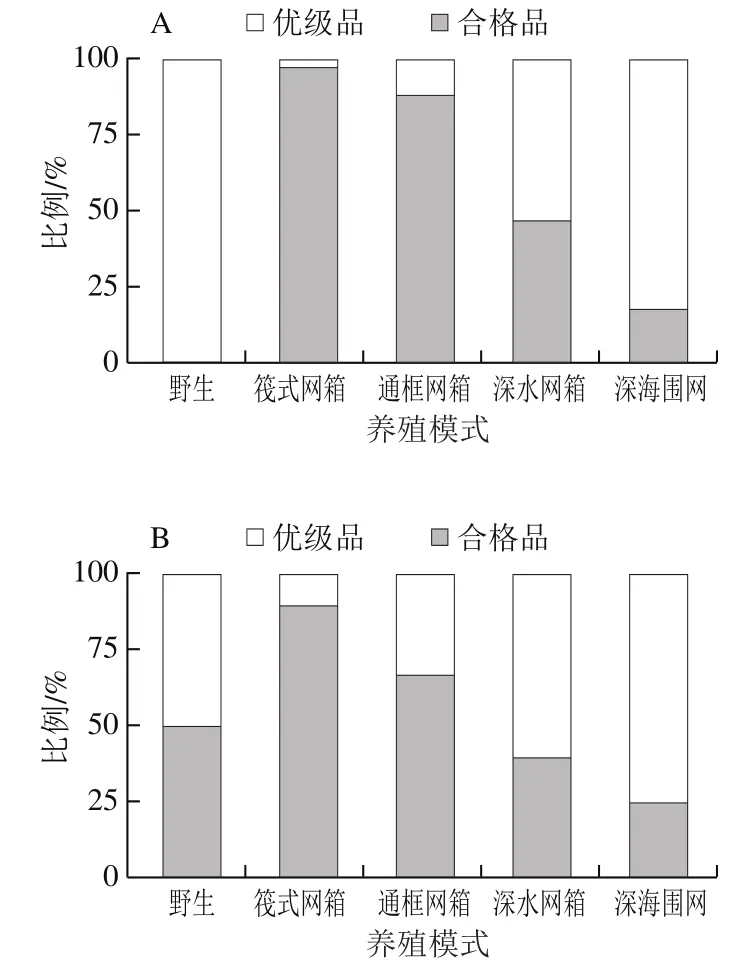

如表1所示,筏式網箱和通框網箱大黃魚的肥滿度無顯著差異(>0.05),二者均顯著高于深海圍網及野生大黃魚(<0.05);深海圍網大黃魚肥滿度略低于野生大黃魚,但二者間無顯著差異(>0.05)。肥滿度方面,4種養殖模式樣品中符合優級品要求的大黃魚占28.8%,由圖3A可知,4種養殖模式優級品率均小于野生大黃魚,筏式網箱和通框網箱優級品率分別為3.0%和12.0%,遠小于深海圍網(81.8%)。筏式網箱的體長/體高與通框網箱大黃魚無顯著差異(>0.05),但顯著小于深水網箱、深海圍網和野生大黃魚(<0.05);深海圍網大黃魚的體長/體高略高于野生大黃魚,但二者間無顯著差異(>0.05)。4種養殖模式樣品中體長/體高≥4.00的大黃魚占43.5%,如圖3B所示,筏式網箱大黃魚優級品率為15.8%,遠小于其他養殖模式,深水網箱和深海圍網大黃魚的優級品率略高于野生大黃魚。各組大黃魚的尾柄長/尾柄高無顯著差異(>0.05),4種養殖模式樣本中滿足尾柄長/尾柄高≥3.50的大黃魚占66.7%,由圖3C可知,不同養殖模式大黃魚的優級品率依次為通框網箱(73.7%)、筏式網箱(67.0%)、深水網箱(66.7%)、深海圍網(57.1%),無明顯差異。

表1 不同養殖模式對大黃魚形體指標、彈性、b*值及粗脂肪質量分數的影響Table 1 Effects of different aquaculture modes on body size parameters, springiness, b* value and crude fat content of P. crocea

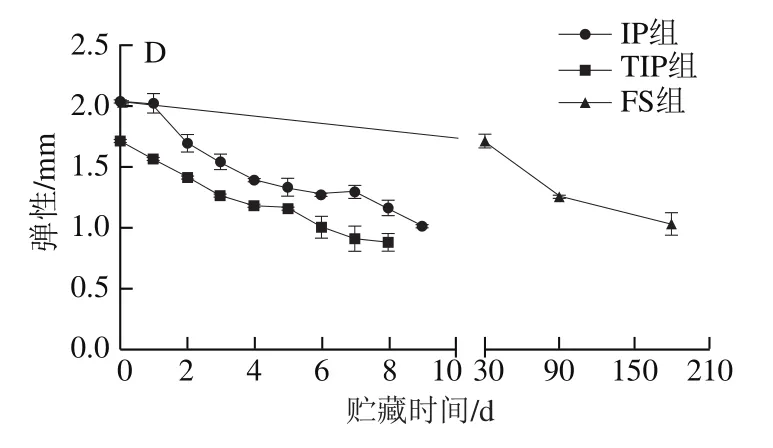

圖3 不同養殖模式下大黃魚依據肥滿度(A)、體長/體高(B)、尾柄長/尾柄高(C)、b*值(D)、彈性(E)及粗脂肪質量分數(F)的等級Fig. 3 Quality grading of P. crocea cultured in different aquaculture modes based on fatness (A), body length/body height (B), tail stalk length/tail stalk height (C), b* value (D), springiness (E) and crude fat content (F)

筏式網箱和通框網箱兩種養殖模式相較于深海圍網及深水網箱養殖大黃魚的生長空間小、水流不通暢、養殖密度大,會造成餌料沉積、水體環境惡化等現象,可能會導致大黃魚有較高的肥滿度與較低的體長/體高;而增加魚體活動空間及體能消耗,可一定程度上提高大黃魚的運動能力,這與魚體游泳能力和持續運動距離可顯著影響其肥滿度的結論相符。故擴大養殖水域面積、降低養殖密度及改良水質狀況等措施可改善養殖大黃魚的形體外觀。

2.1.2 體表*值

大黃魚體表顏色是影響其商品價值和消費者接受度的最主要品質之一,體表金黃的大黃魚更受消費者歡迎。養殖大黃魚背部為青灰色,黃色主要集中在腹部。由表1可知,野生大黃魚*值略高于筏式網箱大黃魚,且二者*值均顯著小于通框網箱、深水網箱和深海圍網養殖大黃魚(<0.05),而通框網箱、深水網箱和深海圍網養殖大黃魚的*值差異不顯著(>0.05);4種養殖模式大黃魚中符合優級品的樣品占84.6%,由圖3D可知,通框網箱、深水網箱及深海圍網3種養殖模式優級品率接近野生大黃魚,筏式網箱大黃魚優級品率僅為深海圍網的1/2;野生、筏式網箱大黃魚*值無顯著差異(>0.05),但野生大黃魚優級品率為筏式網箱的2 倍;Han Dong等發現隨著光照強度的升高,大黃魚體表呈現更低的*值,可能因筏式網箱養殖水域較淺,更易受到光照的影響,使色素分解;Wang Lanmei等發現魚體在淺色背景中比黑色背景中表現出更高的*和*值,可能因筏式網箱相較于其他養殖模式,養殖水域小、養殖密度大,造成餌料沉積和水體渾濁,從而導致體表*值降低,這也與殷小龍等發現大黃魚在較為渾濁的環境中,體表*值更低的結果一致。

2.1.3 肌肉彈性

野生大黃魚的背部肌肉彈性遠大于養殖大黃魚,而不同養殖模式之間內聚性、膠黏性、咀嚼性和剪切力等質構性質指標無顯著差異,故本研究以彈性作為質構指標評價大黃魚品質。由表1可知,野生大黃魚的魚肉彈性顯著大于4種養殖大黃魚(<0.05),4種養殖模式大黃魚間無顯著差異,但筏式網箱、通框網箱、深水網箱和深海圍網大黃魚的魚肉彈性依次增加;4種養殖模式樣本中肌肉彈性符合優級品占比為80.8%,由圖3E可知,與野生大黃魚肌肉彈性優級品率接近度依次為深水網箱、深海圍網、通框網箱和筏式網箱,其中筏式網箱優級品率比深水網箱和深海圍網分別少40%和25%,這也與李松、鄒咪等研究結果一致,隨養殖密度的增加,會對大黃魚肌肉彈性帶來負面影響,可能因筏式網箱相較于其他模式有較高的養殖密度,故彈性較低;且鄒咪等發現深海圍網大黃魚肌原纖維蛋白結構比普通網箱養殖大黃魚肌肉組織更為致密,即魚肉具有更高的彈性。

2.1.4 粗脂肪質量分數

由表1可知,野生大黃魚粗脂肪質量分數低于4種模式養殖的大黃魚,筏式網箱大黃魚粗脂肪質量分數顯著高于深海圍網和野生大黃魚(<0.05),通框網箱、深水網箱、深海圍網養殖大黃魚的粗脂肪質量分數依次降低,平均值均在優級品范圍內;4種養殖模式大黃魚樣本中粗脂肪質量分數符合優級品標準的占53.3%,由圖3F可知,野生大黃魚的優級品占比均高于養殖魚,其中筏式網箱優級品率為38.2%,低于4種養殖模式大黃魚優級品率平均值且小于其他養殖模式,通框網箱、深水網箱與深海圍網優級品率依次升高,圍網大黃魚與野生大黃魚品質最為接近。郭全友等發現將筏式網箱中大黃魚轉移至深水網箱和深海圍網中養殖6個月,可有效降低魚體脂肪含量,與本研究的結果一致,可能是由于筏式網箱養殖水體環境小、餌料較充足,魚體運動量少,脂肪堆積導致;當魚體活動空間、活動量增加,可降低魚體脂肪含量。

2.2 不同流通及售賣方式對養殖大黃魚品質的影響

2.2.1 感官評價

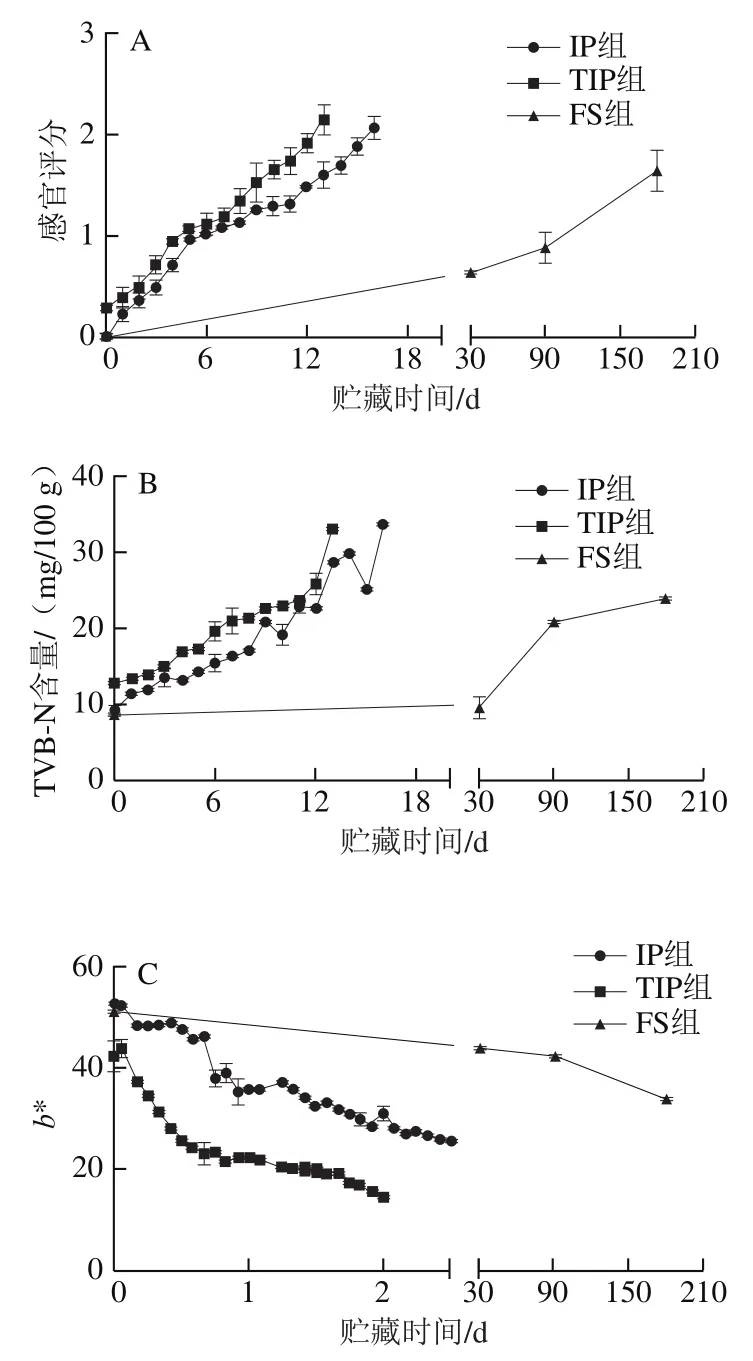

由圖4A可知,根據評分規則,大黃魚在冰臺貯藏過程中IP和TIP組樣品0~2 d感官保持在一級鮮度;貯藏3~5 d的IP組、3~4 d的TIP組樣品的魚鱗較易擦落、體表光澤降低,為感官二級鮮度,達到高品質期終點。隨著貯藏時間的延長,魚體開始發生魚目塌陷渾濁、腥臭味強烈、體色發白等現象,腐敗加劇達到可接受終點。IP組和TIP組分別在第16、13天時感官不可接受。FS組在-18 ℃凍藏30 d時,為感官高品質期,凍藏至90 d時,感官評分接近高品質期終點;隨貯藏時間的延長,由于蛋白冷凍變性和冰晶生長等原因,導致大黃魚肌肉汁液流失,色香味形均劣變,體表色澤變暗、魚目開始塌陷,貯藏180 d時感官評分接近不可接受界限。

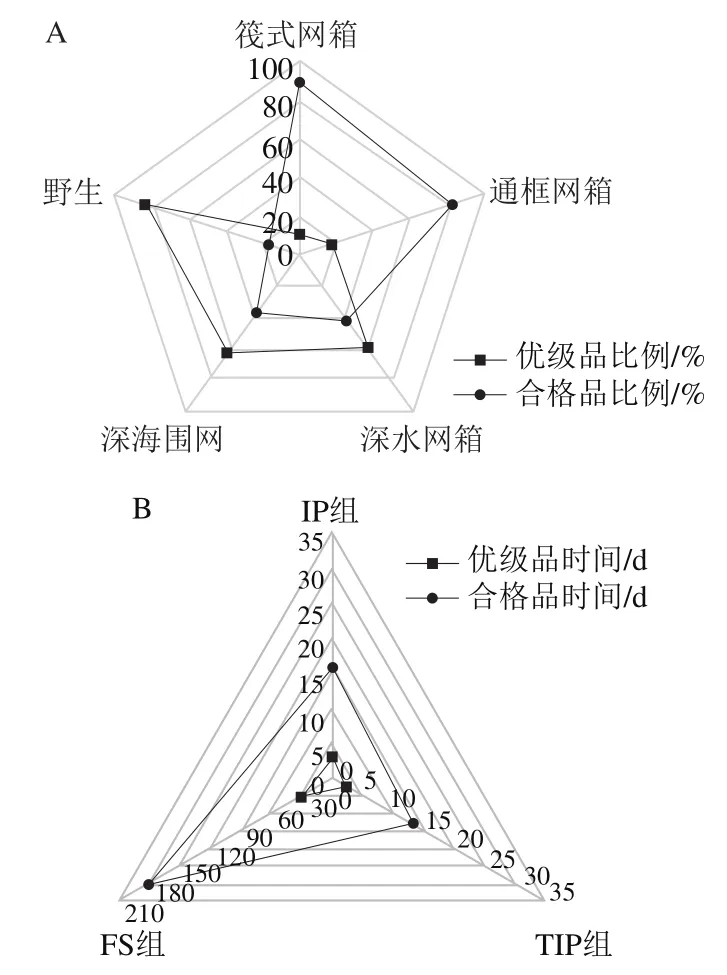

圖4 不同流通模式對養殖大黃魚感官評分(A)、TVB-N含量(B)、b*值(C)及肌肉彈性(D)的影響Fig. 4 Effects of different circulation patterns on sensory score (A),TVB-N (B), b* value (C) and springiness (D) of cultured P. crocea

2.2.2 總揮發性鹽基氮含量

根據GB/T 18108—2019《鮮海水魚通則》和SC/T 3101—2010《鮮大黃魚、凍大黃魚、鮮小黃魚、凍小黃魚》規定,TVB-N含量≤13 mg/100 g為一級品,TVB-N含量≤15 mg/100 g為二級品。由圖4B可知,冰臺貯藏過程中IP組第2天時TVB-N含量為11.83 mg/100 g,為一級品,第5天時TVB-N含量為14.34 mg/100 g,為二級品,與感官評分結果一致;TIP組第3天時TVB-N為14.91 mg/100 g,為二級品,與感官評分結果基本一致;IP和TIP組在第16天和第13天時TVB-N含量分別達到33.68 mg/100 g和33.11 mg/100 g,產生強烈的腥臭味、體表黃色基本褪去,感官已不可接受;較IP組冰鮮大黃魚,TIP組經凍融后,冰晶對組織細胞造成機械損傷,加劇其腐敗。FS組凍藏第30天時TVB-N含量為10.05 mg/100 g,符合一級品要求,與感官評價結果一致,隨后開始快速增長,90 d時TVB-N含量達到20.91 mg/100 g,貯藏180 d時TVB-N含量為23.91 mg/100 g,仍未達貨架期終點。TVB-N含量的快速增長通常發生在貯藏后期,因為需要一個漫長的降解過程,才能將含氮大分子轉化為揮發性小分子,FS組的增長速率始終低于IP和TIP組,是因為低溫抑制了部分微生物生長和酶活力。

2.2.3 體表*值

由圖4C可知,流通過程中,大黃魚腹部*值呈下降趨勢,IP組在0~22 h下降速率較快,58 h時*值降至25以下,低于優級品標準;TIP組初始*值為42.15,貯藏0~20 h期間*值下降速率較快,與IP組有相似趨勢,14 h時*值已低于優級品標準;FS組凍藏過程中,90 d時*值為42.24,前期*值下降較為緩慢,后開始快速下降,凍藏至180 d時*值為33.78,仍符合優級品標準。IP組和TIP組模擬市售過程中,由于受光照影響,魚體內黃色素細胞色素顆粒聚集,黑色素細胞發散,導致魚體金黃色澤變暗,這與夜間捕撈大黃魚體表*值顯著高于白天的結論相符,且形成魚體金黃色澤的類胡蘿卜素含有多個共軛雙鍵,易發生異構化和氧化,從而導致魚體的金黃色澤減弱;FS組凍藏過程中,由于類胡蘿卜素的氧化和自然分解使大黃魚的*值開始降低,隨凍藏時間的延長,因冰晶的生長和凍結膨脹壓的影響,使色素細胞破裂,進而影響體色。

2.2.4 肌肉彈性

如圖4D所示,IP和TIP組的彈性呈下降趨勢,分別在第9天和第6天下降至優級品的終點,二組前期均下降較快,后期趨于平緩;FS組凍藏90 d時彈性從2.03 mm降低至1.26 mm,仍符合優級品標準,貯藏至180 d時彈性為1.03 mm,接近優級品標準終點。IP和TIP組貯藏過程中魚肉在內源酶和微生物的作用下蛋白質發生不同程度的降解,肌原纖維蛋白遭到破壞,使肉質變松軟,彈性下降;TIP組經凍結、解凍后,因汁液損失和細胞間隙變大等原因,魚肉彈性下降,故與IP組相比初始彈性較低且下降速度較快;FS組凍藏過程中冰晶的生長會對肌肉組織造成機械損傷,加速劣變;有研究表明,魚肉的彈性主要受肌原纖維蛋白和肌基質蛋白含量的影響,蛋白含量的降低會導致肌肉彈性的下降,凍藏過程中蛋白質發生冷凍變性等原因,使肌肉間結合力下降,從而導致彈性下降。

2.3 綜合品質評價

T/CROAKER001—2018適用于高品質養殖大黃魚的評定,該標準通過大黃魚形體、黃藍度、肌肉彈性及肌肉粗脂肪等指標對大黃魚進行等級評價。以此標準為依據,大黃魚TVB-N含量≤13 mg/100 g,且其他指標均符合優級品標準,則判定為優級品;13 mg/100 g<TVB-N含量≤30 mg/100 g,則判定為合格品。如圖5A所示,樣品均為冰鮮品,均符合合格品標準,其中83.3%野生大黃魚符合優級品標準,養殖大黃魚優級占比依次為深海圍網(62.5%)、深水網箱(58.3%)、通框網箱(17.6%)和筏式網箱(11.1%),因筏式網箱和通框網箱魚體肥滿度和體長/體高多不符合優級品標準,故導致二者有較低的綜合優級品率。不同流通模式下大黃魚的等級變化如圖5B所示,IP和TIP組分別貯藏至第3天和第2天時,因鮮度和體表黃藍度下降,不能被判定為優級品;第9天和第6天時13 mg/100 g<TVB-N含量<30 mg/100 g,不符合優級品基本要求,但其彈性保持在優級品范圍內,為合格品;FS組凍藏30 d時各項指標保持在優級品范圍內,判定為優級品,90 d時13 mg/100 g<TVB-N含量≤30 mg/100 g,不符合優級品基本要求,不能判定為優級品,但彈性和色澤仍保持在優級品范圍內,為合格品。

圖5 大黃魚不同養殖模式下等級占比(A)及不同流通模式過程中等級變化(B)Fig. 5 Proportions of quality grades of P. crocea cultured in different aquaculture modes (A) and grade change during circulation under different conditions (B)

3 結 論

不同養殖模式大黃魚的形體指標、粗脂肪質量分數及肌肉彈性等優級品率有明顯差異,在筏式和通框網箱中,養殖大黃魚表現出較低的優級品率,但通框網箱中各項指標優級品率高于筏式網箱,綜合品質評價中,深海圍網模式中優級品率達62.5%,為養殖大黃魚中品質最優組。在捕后貯運流通過程中,大黃魚品質劣變的速度凍藏組<冰臺組<解凍冰臺組,分別在貯藏第30、3、2天時,不符合優級品標準;其中TVB-N含量評價較感官評價具有一定的滯后性,可能與檢測部位有關;IP和TIP組因光照等原因*值下降速度較快,分別在14、58 h下降至優級品標準終點;FS組前30 d時各項指標下降較慢,保持在優級品等級,適宜加工和食用,凍藏180 d時*值與彈性分別為33.78及1.03 mm,達到優級品終點。本研究揭示了大黃魚不同養殖模式和不同流通方式對其品質特性的影響,可為養殖大黃魚銷售體系品質評定的標準化提供參考。