食品減鹽方法研究進展

陜怡萌,蒲丹丹,張玉玉,*,李 沛

(1.北京市食品風味化學重點實驗室,北京工商大學,北京 100048;2.安琪酵母股份有限公司,湖北 宜昌 443003)

食鹽是日常生活中最常見的調味品之一,其主要成分氯化鈉是一種中性的無機鹽,具有咸味,是人體必不可少的物質。食鹽作為一種重要的食品加工原料,可以改善腌漬蔬菜、臘肉、火腿等食品風味,并延長其保質期。但過量攝入食鹽會導致人體內的鈉濃度增加、滲透壓升高、血管張力與心排血量增加,進而引發高血壓,增加心血管疾病的患病風險。世界衛生組織(World Health Organization,WHO)指出,高血壓是全球死亡的首要危險因素,也是我國居民患病率較高的慢性疾病之一。還有研究表明高鹽飲食可能通過下調細胞自噬相關蛋白(autophagy protein,ATG)5的表達抑制細胞自噬,損傷腸屏障功能進而引發一系列疾病。2017年,全球因高鹽飲食致死人數達300萬。有研究表明,維持1~2 周的低鈉飲食可以緩解運動產生的支氣管收縮反應,持續2~5 周的低鈉飲食可以有效改善哮喘患者的肺功能。近年來,如何減少產品中食鹽的添加量成為了國內外的研究熱點。因此,本綜述對當前主要的減鹽方法如非鈉鹽替代、添加天然提取物或咸味肽、多感官協同作用增強咸味感知、優化食鹽晶體結構與食品質構等進行詳細闡述,并綜述各種方法的機理、特點以及研究進展,旨在為滿足人類健康需求的高品質低鈉食品創制提供理論指導。

1 食鹽在食品加工中的功能特性

食鹽具有咸味,可顯著增強肉制品風味,近年來相關研究證實食鹽通過促進脂質氧化及蛋白質降解使肉制品獲得更好的風味。食鹽促進脂質氧化作用的主要機制有以下3種:1)破壞細胞膜從而促進氧化劑接觸脂質底物;2)促進鐵離子釋放增強了肉制品中Fe的活性,催化氧化過程中羰基的形成;3)影響其他氧化反應進程從而促進脂肪氧化,如通過影響肌肉細胞中的內源性抗氧化酶活性來間接影響脂質氧化。食鹽對加工肉制品類的結構特性也具有重要影響。氯化鈉通過溶解肉中的功能性肌纖維蛋白或激活蛋白質增加與水結合的能力,最終減少烹飪損失,提高肉制品的嫩度與多汁性,改善質地。食鹽還是一種抑菌劑,它可以通過降低產品的水分活度來抑制微生物的生長能力,如在生肉中加入食鹽降低其水分活度延緩腐爛變質,延長保質期。總之,在食品加工中食鹽具有改善食品感官特性和延長食品保質期等多種重要作用。

2 國內外減鹽現狀

2000年,法國食品安全局建議減少鹽的攝入量,在發布建議之后,2000—2011年成年人的鹽攝入量從每天8.1 g下降到每天7.7 g。2001—2006年間,法國鹽業委員會稱向食品制造商銷售的食鹽量下降了15%,同時家用鹽的銷售量也下降了5%。2005年,英國食品標準局對消費者進行教育活動,普及關于過量攝入食鹽會增加心血管疾病患病機率的相關知識,從國民健康角度推廣減鹽政策,2008年,英國平均每人每天食鹽的攝入量減少了0.90 g。隨著世界范圍內對低鈉飲食的倡導以及國民健康意識的提高,中國人均每日鈉鹽攝入量已從2002年的12.0 g下降到2012年的9.6 g。《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》指出,孟加拉國、西班牙等16個國家推薦每日鹽攝入不超過5 g;中國、意大利、英國等11個國家推薦每日攝入不超過6 g;美國、黎巴嫩、巴巴多斯、加拿大推薦每日鈉攝入不超過2 300 mg(其中美國和黎巴嫩的特定人群為1 500 mg);日本是食鹽攝入推薦量最高的國家,建議男性每日不超過8 g,女性每日不超過7 g。2015年調查顯示,中國家庭烹調用鹽攝入量平均每人每天為9.3 g,呈現逐年下降的趨勢,全民健康生活方式行動、全民營養周的宣傳教育等活動成效顯現;與1992年相比,人均烹調用鹽量下降了4.6 g/d,每10 年平均下降2 g/d,烹調用鹽平均攝入雖有所下降,但仍高于中國營養學會推薦水平。《“健康中國2030”規劃綱要》中提出,到2030年,全國人均每日食鹽攝入量降低20%。《國民營養計劃(2017—2030年)》也提出,到2030年,實現全國人均每日食鹽攝入量降低20%的目標。為了落實國務院《國民營養計劃(2017—2030年)》行動要求,實現2030年全國人均每日食鹽攝入量降低20%的減鹽目標,我國制定了《中國食品工業減鹽指南》。因此在不影響食品的風味品質與保質期等前提下減少食鹽的添加量成為目前研究的一大熱點。

3 減鹽方法與研究進展

目前,WHO已實施減少人均食鹽攝入量的政策以預防和控制如心律失常、冠心病和高血壓等心血管疾病。我國制定的《“健康中國2030”規劃綱要》要求到2030年我國人均每日攝入食鹽量降低20%的目標。但突然減少食鹽的添加量會打破日常飲食習慣使人產生強烈的不愉悅感。研究人員為實現減少食鹽添加進行了一系列研究,當前在不影響食品風味感知特性的情況下實現減鹽的主要方法有:1)加工方式減鹽,采用超高壓、超聲波等加工方式可以增加鈉離子的滲入速度,尤其在高鹽腌制品領域,如火腿腌制,可顯著減少食鹽的使用量;2)非鈉鹽替代,將同樣可以提供咸味的鹽酸鹽、磷酸鹽和乳酸鹽等完全或部分取代氯化鈉形成復配鹽添加至食品中;3)天然提取物,從動植物中提取出呈咸味的粗提物(如海帶和貝殼等水提物)或能促進鈉離子通道打開增強咸味感知信號的刺激物(如大蒜素、辣椒素、椒麻化合物和6-姜酚)并將其添加至食品中達到減鹽的效果;4)使用咸味肽,咸味肽是指從食物中提取由氨基酸組成的本身有咸味特性或本身沒有咸味特性但可以促進咸味釋放、增強咸味感知的多肽;5)多感官協同作用增強咸味感知,即利用味覺與嗅覺之間的協同作用來增強咸味感知,協同作用發生在前島葉、額蓋、前扣帶皮層和眼窩前額皮層等多個腦部區域;6)優化食鹽物理結構與食品質構,通過改變食鹽的物理結構或改變食品中蛋白質、脂肪等組分的比例,利用基質效應、鈉離子的釋放速率和咸味感受強度之間的關系來增強咸味感知。

3.1 加工方式

非熱殺菌技術(溫度低于巴氏殺菌溫度)可保證食品中有害微生物被殺滅的同時維持食品較好的口感、質地。非熱殺菌技術包括高壓、輻照、脈沖電場和超聲波技術等,其中高壓和超聲波技術可用于低鹽食品的加工。超聲波技術在肉類腌漬過程中可以增加鹽的擴散系數,增強滲透過程中的傳質,破壞肌肉組織的結構并加速鹽的滲透。

任倩等發現火腿腸經過一定高壓處理后,其鈉含量可降至118 mg/100 g,符合GB/T 23789—2009《低鈉食品》關于低鹽肉制品的限量(≤120 mg/100 g)。基于超高壓加工技術,陳松等通過對控濕控溫新工藝的探討,開發了含鹽量僅為傳統火腿50%左右的低鹽火腿。該低鹽火腿在風味品質、衛生質量指標和貯藏性能等方面均與傳統工藝火腿接近。利用超高壓技術結合低鹽腌制配方可以有效改善低鹽火腿腸的質構、增加乳化穩定性、提高低鹽火腿腸的品質,且經高壓后的產品蒸煮損失及凝膠保水性甚至優于正常含鹽量的產品。

超高壓技術主要作為肉類制品加工的輔助技術配合低鈉鹽腌制的配方與工藝促進低鹽凝膠體系的構建。未來超高壓技術可作為輔助技術用于高檔低鹽肉制品的加工。超聲波技術的問題在于高強度超聲波會導致肌肉蛋白質變性,使肌肉纖維組織松弛而降低肉制品的品質。因此,在使用超聲波技術加工肉制品時須嚴格控制加工條件。

3.2 非鈉鹽

鉀、鈣等元素由于在元素周期表中與鈉元素位置臨近而具有相似的理化性質,因此可采用全部替換或部分替換的方式應用到食品領域以解決鈉鹽添加過多的問題。研究發現鹽酸鹽、乳酸鹽、磷酸鹽等作為食鹽替代物具有很好的應用價值。

目前以鹽酸鹽作為食鹽替代物的研究最為成熟。Vidal等發現采用氯化鉀替代50%的氯化鈉,對牛肉干的理化、微生物和感官特性均無顯著影響,是減少牛肉干中鈉含量的良好策略。陳佳新等研究在低鈉鹽肉脯中用氯化鉀替代20%~30%的氯化鈉時,發現肉脯仍具有良好的感官接受度。湯鵬宇等通過肉湯模擬實驗得出西式火腿中氯化鉀最大替代量為30%,用氯化鈣替代25%的氯化鈉能提升西式火腿品質。劉宏蘭等研發的復配鹽((精制鹽)∶(氯化鉀)∶(天冬氨酸)∶(精氨酸)=13∶5∶1∶1)可替代35%的精制鹽,并使粥保持相同的咸味感知強度。然而,使用鹽酸鹽作為食鹽替代物添加在食品中會引入不良風味,如氯化鉀有苦味、氯化鎂有金屬味、氯化銨有魚腥味等。因此,一般建議氯化鉀的使用量控制在20%~40%,超過50%會呈現明顯且難以去除的苦澀味和金屬味。乳酸鈉在肉制品加工中廣泛用于控制李斯特菌的繁殖和延長保質期,是繼腌制鹽之外鈉的第二大來源。乳酸鉀與乳酸鈉具有相似的結構功能和良好的抑菌效果,因此也可采用乳酸鉀作為食鹽的替代物。Cristina等發現在保持發酵香腸感官品質的前提下可以采用氯化鉀與乳酸鉀的混合物替代50%的食鹽添加至產品中,該研究表明乳酸鹽可有效降低肉制品中的氯化鈉含量。磷酸鹽通常用于肉制品,通過增加離子強度釋放肌肉蛋白上的負電荷位點來增加新鮮和腌制肉制品的保水能力和煮熟率。因此可采用磷酸鉀作為非鈉鹽替代物實現減鹽。食品中食鹽替代物的種類、特點和應用方法如表1所示。

表1 食鹽替代物種類、特點和應用方法Table 1 Types, characteristics and application methods of salt substitutes

非鈉鹽替代物主要有鹽酸鹽、乳酸鹽、磷酸鹽。目前,采用鉀鹽、鈣鹽、鎂鹽、銨鹽等作為氯化鈉替代物的研究主要集中在對食品感官品質和微生物生長的影響等方面。從經濟角度考慮,非鈉鹽替代是一種相對便宜的減鹽手段,但過量添加鉀鹽、鈣鹽、鎂鹽和銨鹽會導致不良風味的引入。因此如何在不影響產品接受度的前提下平衡非鈉鹽與風味改良劑的復配比例從而達到減鹽效果有待進一步研究。

3.3 天然提取物

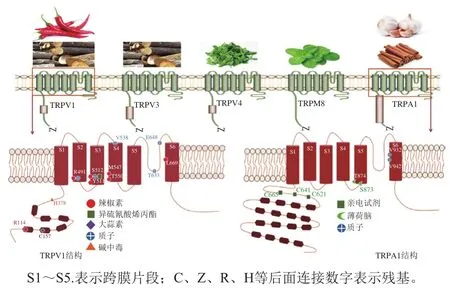

新型的植物天然提取物及其衍生產品具有呈味特性,其中呈咸味的物質可以作為食鹽的替代品。具有香料特性的物質與上皮細胞中表達的特異性受體相互作用會產生一定的化學感覺,主要依賴于激活瞬時受體電位通道(transient receptor potential cation channel,TRP)這一陽離子通道家族的各類成員。TRP受到刺激后促進鈉離子進入味覺細胞,從而增加咸味感知強度。有研究發現辣椒素及其類似物能夠激活TRPV1受體,產生辛辣感;TRPM8可以被薄荷中的活性成分薄荷醇和其他涼感化合物激活,產生清涼感;肉桂、辣根、大蒜和芥籽油中的活性成分如肉桂醛、異硫氰酸酯和大蒜素等能夠激活TRPA1受體;樟樹干中提取的樟腦能夠激活TRPV1和TRPV3受體;穿心蓮中的內酯類化合物能夠激活TRPV4受體(圖1)。

圖1 轉化受體電位陽離子通道種類及其激活成分[37]Fig. 1 Types of cation channels and their activation components for transforming receptor potential[37]

Lee用水提法從海篷子、海帶和枸杞提取出的粗提物可作為一種新型的食鹽替代物,并證實在相同的咸味感知強度下該代替物可減少57%的氯化鈉添加量。同時還發現將海草、金銀花和羊草提取液經噴霧干燥得到的粉末物制成植物鹽替代品可替代65%的氯化鈉。Zhang Yawei等從海帶、海藻、蛤殼、烏賊骨等9種動植物的水提物中提取出的粗提物可降低27%食鹽添加量。李帥以番茄殘渣為原料提取出的游離氨基酸和碳水化合物成功減少了27.33%的氯化鈉添加量。Rodrigues等發現以碎大蒜中提取的大蒜素作為氯化鈉替代品使用顯示出良好的接受水平。Wong等發現大蒜素能顯著增強氯化鈉的咸味感知,達到消費者所接受水平,最佳配比為(食鹽)∶(大蒜)=3∶1,該方法可減少25%的食鹽添加量。但食用大蒜調味料會導致口腔中異味殘留,如二烯丙基二硫化物、烯丙基硫醇和烯丙基甲基硫化物等化合物。Riel等在香腸中添加4.29 g/kg香菜提取物不僅減少了因降低食鹽添加量而導致微生物大量繁殖的現象,還有效減少了40%的亞硝酸鹽含量。Javier等發現2%的無籽紅酒渣不僅可用于防止低鹽牛肉餡餅的微生物腐敗,還能夠賦予牛肉餡餅葡萄酒風味,增加了感官豐富度。Lopes等在人造黃油中添加青蔥、大蒜、馬郁蘭和百里香的混合物,可減少黃油中75%的食鹽添加量,添加檸檬、牛至葉、羅勒和百里香的混合物可減鹽50%。人造黃油中添加香辛料混合物不僅具有減鹽作用,同時還增強了產品的抗氧化活性。此外,酵母抽提物也具有減鹽增咸的作用,Synergy和Carbery食品香精和調味料公司生產的酵母提取物可減鹽20%以上,日本Kohjin有限公司生產的增香劑含有豐富的天然5’-肌苷酸和5’-鳥苷酸,可增強食品的風味并降低食鹽添加量。

將天然提取物添加至食品中不僅豐富了食品的風味還增強其醇厚度,但由于提取物質的制備工藝復雜、提取時間長、成本高,采用天然提取物作為食鹽替代品所得到的產品售價高,因此將天然提取物作為食鹽的替代物用于實際生產中的產品較少。

3.4 咸味肽

咸味肽是一種從食品中提取或直接由氨基酸合成的呈咸味的低聚肽,通常分子質量為200~1 500 Da,大部分咸味肽與谷氨酸、天冬氨酸片段有關。人體對咸味的感知主要由兩種途徑介導:一種是味覺細胞中對阿米洛利敏感的鈉離子通道,其選擇性地響應鈉離子;另一個通道是TRP(圖1)。咸味肽可以電離出陽離子,經過細胞膜上TRPV通道進入細胞使鈣離子極化。鈣離子內流使得神經遞質釋放,激活下一級神經元。神經信號傳遞到中樞區域刺激腦島和眶額皮質將電信號編碼為味覺信號,從而產生咸味感覺。研究發現,Ala-Arg、Arg-Ala、Arg-Pro等含精氨酸的二肽可以通過上皮細胞的鈉離子通道和亞基增加氯化鈉誘導反應的頻率,從而增強大腦的咸味認知。目前咸味肽主要通過降解蛋白質和微生物發酵法制備,此外還有化學合成法、酶合成法、生物合成法等。Kawasaki等首次發現了二肽-鳥氨酸-牛磺酸(-Orn-Tau)和-Orn--Ala與氯化鈉具有相似的咸味,其結構如圖2所示。

圖2 二肽Orn-β-Ala(A)和Orn-Tau(B)的結構式[48]Fig. 2 Structures of dipeptides Orn-β-Ala (A) and Orn-Tau (B)[48]

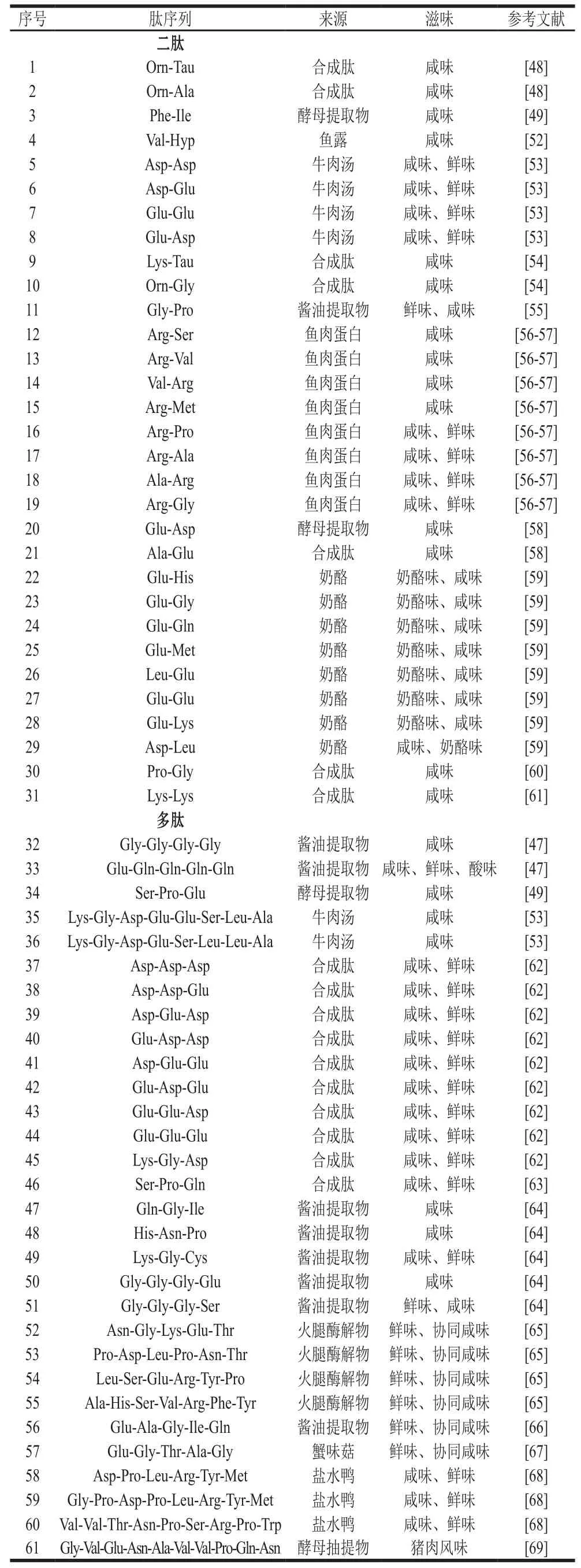

Zheng Yingying等采用超濾法、凝膠色譜和液相色譜儀從安琪酵母中分離鑒定出Asp-Asp、Glu-Asp、Asp-Asp-Asp、Ser-Pro-Glu和Phe-Ile 5種咸味肽。張順亮等采用凝膠色譜柱分離牛骨酶解產物,結合感官分析得到了兩個咸味組分,且均含有相同分子質量的多肽。此外,還存在一部分肽本身沒有咸味但具有增強咸味感知的功能,稱之為咸味增強肽。陳瑞霞利用木瓜蛋白酶酶解淘汰蛋雞的雞肉蛋白得到的咸味增強肽能夠將50 mmol/L氯化鈉溶液咸味感知強度提升26.20%。古汶玉等發現Val-Hyp在溶于氯化鈉溶液后咸味增強,說明Val-Hyp與氯化鈉對咸味具有明顯協同增強作用。當前從食品中鑒定的咸味肽統計結果如表2所示,其中二肽31種,三肽及以上多肽30種,共計61種。

表2 食品中的主要咸味肽Table 2 Major salty peptides applied in foods

通過添加咸味肽來提高食品的咸味是一種非常有效的方法。目前日本已投入生產咸味肽,但價格較高,約為食鹽的50 倍。咸味肽不僅能增強咸味感知,且大部分具有功能特性,具有非常好的開發前景和較高的應用價值。目前咸味肽的提取或合成費用昂貴,成本非常高,并不適合于大規模生產和應用。

3.5 多感官協同作用增強咸味感知

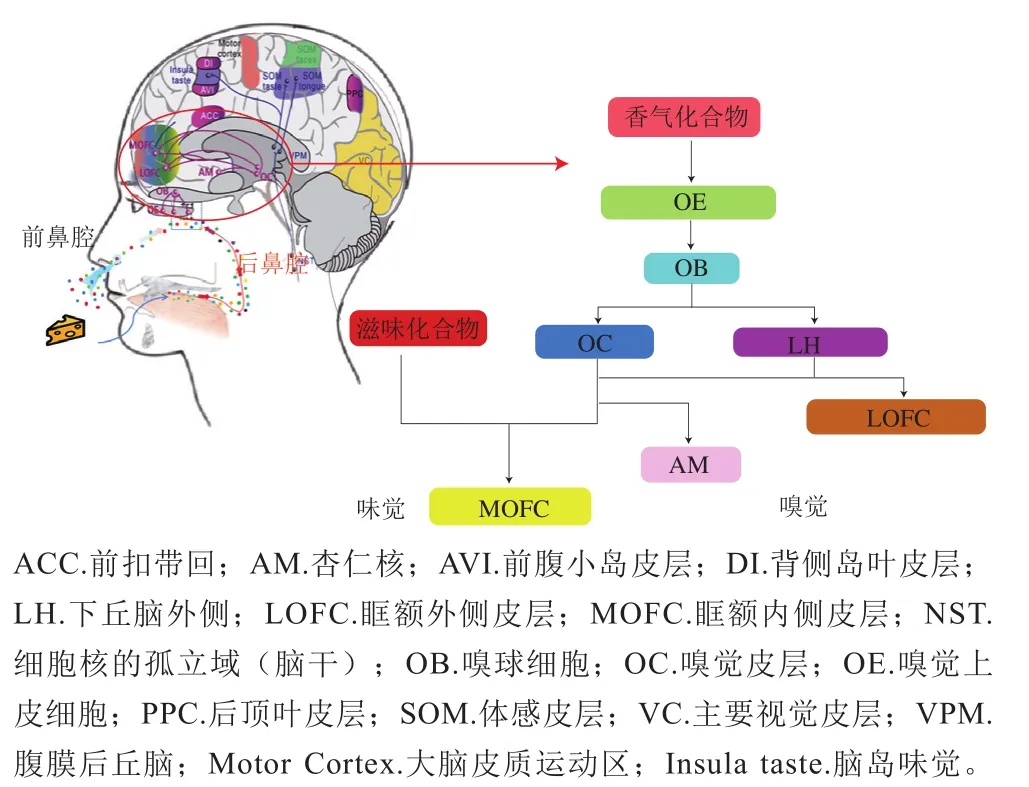

多感官協同作用增強咸味感知是利用嗅覺對味覺的協同效應來彌補氯化鈉添加量減少而導致的咸味降低。具有咸香特征的物質能夠顯著增強氯化鈉溶液的咸味感知強度,這種現象為氣味誘導的咸味增強。香氣化合物通過鼻腔吸入,與嗅覺上皮細胞結合產生特異性電信號,隨后經嗅球細胞編碼和大腦皮層處理產生嗅覺感知,稱之為前鼻腔香氣感知;而食品口腔加工過程中,食物破碎釋放出的香氣化合經呼吸氣流通過后鼻腔路徑傳遞至嗅覺上皮細胞,進而產生的嗅覺感知,稱之為后鼻腔香氣感知。研究發現后鼻腔香氣感知有味覺皮質的參與(圖3),后鼻腔香氣感知與味覺之間存在交互作用,當香氣特征與味覺特征具有一致性時嗅覺感知在一定程度上可以增強味覺感知強度。因此,采用具有咸香氣味的化合物通過嗅覺補償來增強咸味感知是有效的減鹽策略之一。

圖3 前鼻腔與后鼻腔的嗅覺感知系統[74]Fig. 3 Olfactory perception system of the anterior and posterior nasal cavity[74]

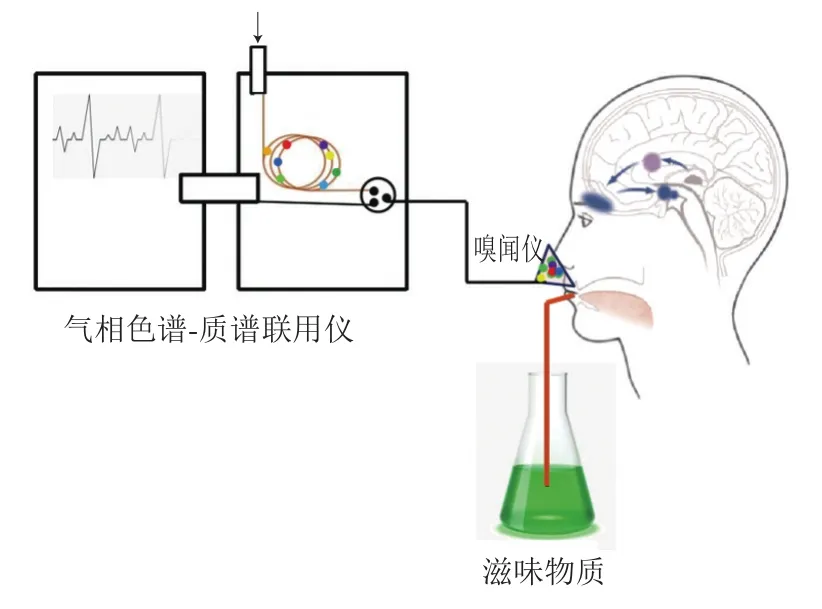

目前利用多感官協同作用增強咸味感知的方法多采用醬油、肉類、沙丁魚、奶酪等物質中的咸香特征來增強咸味感知以達到減鹽效果,其中醬油的咸香對咸味感知強度的增強效果最為顯著。Lawrence等發現Comté奶酪氣味和沙丁魚氣味可顯著增強咸味。Zhou Ting等利用氣相色譜-嗅聞儀測定從醬油中分離出具有咸香氣特征的化合物,如3-甲硫基丙醛、1-辛烯-3-醇、2,5-二甲基吡嗪、3-甲硫基丙醇均可顯著增強咸味感知,其中3-甲硫基丙醛的咸味感知增強能力最強,氣相色譜-質譜聯用/嗅聞技術與滋味感知結合技術示意圖如圖4所示;隨后將3-甲硫基丙醛添加至不同濃度的鹽溶液中,發現在低濃度水平下(質量分數0.30%)增咸效果最佳。Dermiki等發現干香菇水提液中的1-辛烯-3-醇、二甲基二硫等揮發性化合物可減少肉制品中的氯化鈉添加量而不影響咸味感知強度。

圖4 氣相色譜-質譜/嗅聞技術與滋味結合示意圖[73,77]Fig. 4 Schematic diagram of gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry-associated taste perception[73,77]

多感官協同作用的咸味感知增強是發生在大腦皮層中的心理認知現象。腦成像研究表明人類和非人類靈長類動物嗅覺與味覺的整合發生在前島葉、額蓋、前扣帶皮層和眼窩前額皮層等多個腦區,這些區域存在味覺與嗅覺的單峰表征,表明味覺感知是整合了不同的感官輸入產生的。由于嗅覺和味覺的交互作用僅在大腦處理感官信息的后期被發現,因此目前認為嗅覺和味覺的整合發生在大腦的高級區域。腦電圖可將化學信號轉化為電信號定量測定受嗅覺和味覺刺激時頭皮的電勢,用來解釋嗅覺刺激味覺增強咸味感知的過程,對深入了解嗅覺誘導味覺感知增強的大腦神經機制具有重要意義。腦電圖技術事件相關電位(event-related potential,ERP)是一種特殊的腦誘發電位,是可提供味覺和嗅覺相互作用的計時方法。研究者賦予每個被發現的ERP成分以特定的名字,對ERP波形進行命名時,正波命名為P,表示該成分的幅值大于0;負波命名為N,表示該成分的幅值小于0。在字母后面,用數字標出它的潛伏期,表示峰值波形的延遲。用這樣的形式就可以表示出波形的極性和所處的時間位置。ERP主要成分包括3種受物理特性影響的外源性成分P1、N1、P2,還有兩種不受物理特性影響的內源性成分N2和P3。P1代表對食物物理化學感官特性的加工,P3代表對主要區域的內源性加工,出現在高整合和認知區域,主要與實驗對象個體的精神狀態、注意力、個人習慣、喜好等有關。研究結果進一步支持了嗅覺與味覺在高認知區域的晚期進行大腦整合的經典味覺觀點。

3.6 優化食鹽晶體結構與食品質構

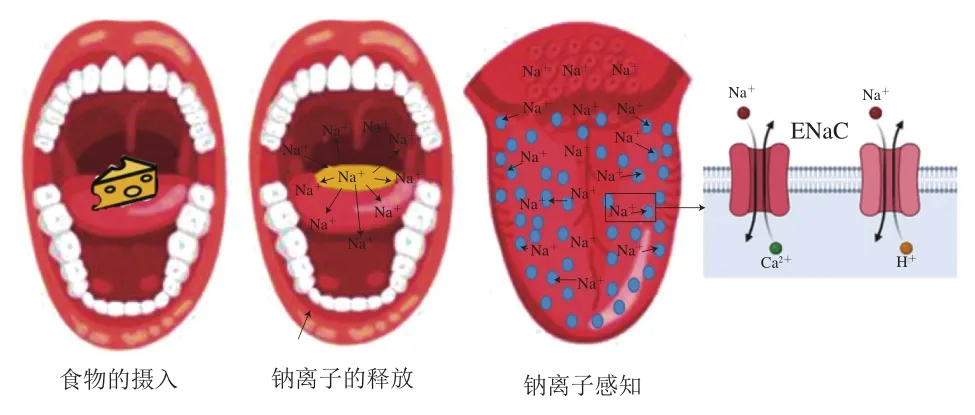

食鹽晶體的形狀和顆粒大小差異會影響食鹽在唾液中溶解的速度,從而影響消費者的咸味感知強度。此外,還可通過調整配方或加工方式控制鈉離子在食品基質中的分布(如層次分布或不均勻分布),最大程度增加食鹽與口腔的接觸面從而增強對咸味感知的強度。在口腔加工過程中,食物的質地通過咀嚼、剪切、混合和加熱或冷卻而不斷發生改變。食品在口腔加工過程中的咸味感知主要包括3個階段(圖5):第一階段,食品在咀嚼破碎過程中迅速增加鈉離子與唾液的接觸面,促進鈉離子釋放到唾液中;第二階段,在唾液的傳導作用下將鈉離子轉運至舌頭表面的味蕾細胞;第三階段,鈉離子從舌頭表面流入味覺受體細胞(taste receptor cells,TRCs)刺激鈉離子通道(epithelial sodium channel,ENaC),激活ENaC的同時TRCs內的鈣離子通道打開,鈣離子內流使得神經遞質釋放激活下一級神經元,待神經信號傳遞到中樞區域刺激腦島和眶額皮質將電信號編碼為味覺信號,從而產生咸味感知。

圖5 口腔加工中的咸味感知途徑與鈉離子信號轉導過程[79]Fig. 5 Salt perception pathway and sodium ion signal transduction process during oral processing[79]

研究發現食品基質中約95%的鈉鹽在被吞咽前對咸味感知沒有貢獻,因此可利用基質性質、鈉離子釋放速度和咸味感知之間的關系,如改變食鹽的晶體結構、空間分布以及增大食品基質中食鹽與味蕾接觸面積,提高口腔中鈉離子的釋放速率而有效減少食物中食鹽的添加量。Martijn等提出在不影響面包品質的基礎上改變食鹽在面包中的空間分布夠提高面包的咸度。Konitzer等研究發現在面包制作中使用1.25%粗顆粒氯化鈉可顯著加速鈉離子的釋放,提高咸味感知,減少面包中25%的食鹽添加量。可采用噴霧干燥法構造空心鹽顆粒或3D打印工藝方法控制食鹽分布在食品表面,開發符合健康美味需求的低鹽食品。研究發現,在食品口腔加工過程中鈉離子釋放主要受基質結構、成分以及咀嚼時間的影響。目前研究認為適當減少脂質與蛋白質的含量可以促進基質中鈉的釋放,可利用這一特點降低食品中食鹽的添加量。在乳液和半乳液體系中,鹽被包裹在水相中可快速將鈉離子傳遞到味覺感受器,利用這一特點,Natalie等發現在水-油-水乳液水相中包埋食鹽,使用改性辛烯基丁二酸酐淀粉穩定乳液后可降低23.70%的食鹽添加量。對于凝膠類食品而言,凝膠的形成通常會減少鈉離子的釋放數量,使鈉離子遷移到味覺受體細胞并使觸發味覺的反應減弱。因此,未來可多研發凝膠類食品來實現減鹽目的。

目前通過改變食鹽形態實現降低鈉鹽含量的技術主要應用于薯片、餅干等產品中,片狀食鹽多應用于肉類工業。但由于公司生產專利導致使用改變晶體結構的食鹽作為生產用鹽提高了成本,因此使用率仍不高。膠體結構設計技術由于食物內部加工的復雜性尚未廣泛應用在食品中,改變食品質構需要考慮口腔加工的愉悅性,且不同基質對于鈉離子釋放與咸味感知的關系和作用機制仍需進一步研究。

4 結 語

“減鹽不減咸”是健康美味食品發展的必然趨勢,當前的減鹽方法各有特點。非鈉鹽替代的研究較為成熟,但存在安全性爭議問題。添加咸味肽與天然提取物豐富了食品口味、增強了醇厚感,但其成本較高,未來可通過采用生物合成技術大規模合成咸味肽、優化天然提取物的萃取工藝來降低成本。多感官協同作用增強咸味感知,從認知神經科學角度闡明嗅覺誘導味覺感知的減鹽策略是最安全的方法,其作用機理將會成為未來減鹽策略的研究熱點。優化食鹽晶體結構與食品質構、利用鈉離子的不均勻分布可在一定程度上減少食鹽的添加量,但由于在食物內加工的復雜性尚未廣泛應用。

目前食品中所應用的減鹽方法大多以單一方法為主,或采用超聲或超高壓技術作為輔助。將來需聚焦于將多種減鹽方法有機結合以達到減鹽增味的效果,如采用添加天然提取物或咸味肽并結合優化加工方式不僅可顯著減少食鹽添加量,且具有豐富食品風味、增強醇厚度的作用,可為“減鹽增香提味”提供新的研究思路。

目前對咸度分析的方法主要包括感官評價和電子舌檢測。電子舌檢測的待測樣品制備較為復雜,要求檢測樣品為液體,這限制了它的應用范圍。感官評價雖可以通過增加測定次數及人數克服因個體差異導致的數據準確性低的缺點,但仍存在人為因素的制約。腦誘發電位ERP是一種腦部味覺感知檢測分析方法,可從人體腦部探究食物的物理化學性質對感官特性的影響以及高整合認知區域對感官特性的內源性影響。未來可利用新型的腦電技術或多種分析方法結合來探究人體對咸味的感知強度。