南京市蔬菜產業發展狀況調研及思考

李英 趙俊杰 李玉玲 黃忠陽 張悅

蔬菜是城鄉居民生活必不可少的農產品,在大中城市人口密集的區域,具有廣泛的消費需求;蔬菜產業是重要的民生產業,是江蘇省在全國具有比較優勢和較強競爭力的農業主導產業。南京作為江蘇的省會,以江蘇省千億級綠色蔬菜產業發展規劃為引領,大力發展綠色蔬菜產業鏈,近年來蔬菜生產規模穩定,播種面積保持在120萬畝(8萬hm2)左右,產量280萬t左右。

南京蔬菜產業特色鮮明,已形成江北多品種應季蔬菜、江寧設施蔬菜、溧水有機蔬菜、高淳食用菌和早園竹、棲霞八卦洲蘆蒿五大生產片區格局。2021年,南京市農業農村局聚力打造農業全產業鏈,綠色蔬菜產業為八大主導農業產業之一,三產總產值目標位于首位,這對南京市綠色蔬菜產業發展提出了更高的要求。

為了更好地了解南京市蔬菜產業發展狀況,通過問卷調查和實地調研的形式對蔬菜基地的生產經營情況進行全面地了解,以期為南京市蔬菜產業高質量發展提供參考。

1 樣本的選取

于2021年9月至2022年3月進行調查,根據當地農業主管部門對蔬菜生產基地和種植大戶的推薦,向六合、浦口、棲霞、江寧、溧水、高淳6個區共39個蔬菜生產經營主體發放問卷和現場考察,實際發放問卷39份,回收有效問卷39份,有效問卷回收率100%。

2 調研內容簡析

此次調研主要對39個蔬菜生產經營主體的基本特征、種植情況、種植成本、種植收益、機械應用、銷售渠道、農業技術需求等情況調查。

2.1 樣本基本特征

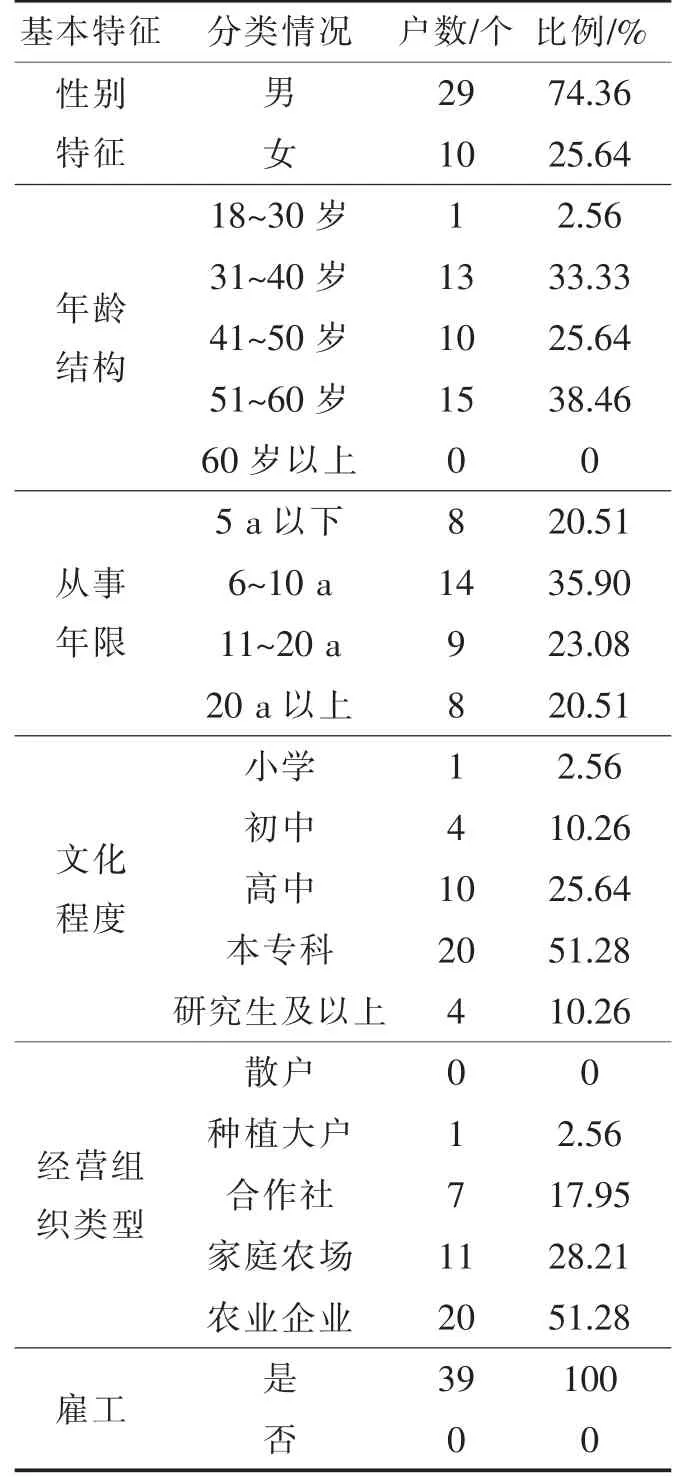

此次調研以種植大戶、合作社、家庭農場和農業企業為主。分別對39個蔬菜經營主體生產者的性別、年齡結構、從事年限、文化程度、經營組織類型、是否雇工等基本情況進行調查。由表1可知,目前南京市蔬菜生產者及管理者以男性為主,占比74.36%,但女性在生產經營活動中也發揮了重要作用。從事年限6~10 a的最多,在1/3以上,5 a以上的超過80%,蔬菜生產及管理經驗豐富。生產經營者文化程度以本專科為主,達到51.28%,高中及以上學歷占比超過85%,越來越多的高等教育人群已投入到蔬菜產業中。經營組織類型以聯合承包經營為主,95%以上為合作社、家庭農場及農業企業。用工方面,39個經營主體均雇工生產。

表1 樣本基本特征

2.2 樣本種植情況

主要包括樣本蔬菜種植戶的分布及基本種植情況。由表2可知,南京主要蔬菜種類包括葉菜、茄果類、瓜類、根莖類、豆類,特殊種類包括韭菜、蓮藕、野菜等。生產設施以單體大棚為主,占比達到49.75%,其次為露地,其他設施類型均在10%以下。

表2 樣本蔬菜種植戶的分布及基本種植情況

2.3 不同蔬菜種植成本簡析

蔬菜生產主要成本由地租、人工、農資、銷售投入及其他(機械、燃料動力等)構成。因區域、生產和承包方式不同,667 m2地租價格在558~1 433元,蓮藕因是水生蔬菜,地租最低;豆類生產者因在浦口區聚集種植較多,地租最貴,達1 433元,占整個生產成本的31%左右。雇傭工人工資與生產難易程度密切相關,韭菜人工成本最高,這是因為韭菜采用1次播種連續采收的生產方式,采收和整理需人工較多;茄果類次之,雇傭工人工資占總生產成本的54.7%;瓜類和葉菜類生產雇傭工人工資的支出也在一半以上。農資投入上茄果類最高,這與此類種子價格較高密切相關;葉菜的農資投入第2,這與夏季生產需要覆蓋遮陽網和配套噴灌系統的投入有關;瓜類農資投入主要是肥料,蓮藕農資投入主要是種藕。銷售投入跟各個基地的宣傳和包裝方式、銷售方式有關,因此各個品類差距較大。其他投入以茄果類和瓜類為多,與其生產方式復雜關系密切相關。從667 m2總種植投入來看,番茄最高,達8 455元,其次為韭菜和瓜類,最少的為蓮藕,為4 358元(表3)。

表3 不同蔬菜667 m2平均種植成本 元

2.4 不同蔬菜種植收益簡析

蔬菜種植的收益主要與產量和市場價格有關。由表4可以看出,葉菜每年平均總茬口數為5.2茬,茄果類、豆類2.0茬,黃瓜1.9茬,韭菜和蓮藕都是一大茬的生產模式。因品種及收獲時間不同,每茬的產量差距較大,但667 m2總產量以葉菜最高,為9 843.6 kg,其次為茄果類、瓜類和韭菜,均在6 000 kg以上,蓮藕的產量最低,只有1 000.0 kg。價格與市場供求有較大相關,茄果類最高,其次為蓮藕,葉菜的平均價格最低。不同蔬菜種類的產值差距明顯,茄果類最高,為蓮藕的7.5倍,其次為瓜類和葉菜類,在22 000元以上;豆類與韭菜超過15 000元,蓮藕最低,只有5 000元。從667 m2利潤來看,茄果類接近30 000元,其次為瓜類和葉菜,蓮藕的利潤最低,只有642.0元,但蓮藕種植面積較大,一般在20 hm2以上,因此最終利潤非常可觀(表4)。

表4 不同蔬菜667 m2平均種植收益

2.5 機械應用情況簡析

從機械應用情況來看,各生產基地耕整機數量最多,只有2個水培和基質培的基地沒有應用,因此蔬菜生產過程中耕整地機械化程度最高。擁有30馬力(1馬力=0.735 kW)以上拖拉機的基地有29個,比例較高。配備播種、除草、打藥機械的基地超過10個,配備收獲機的基地有9個,但存在實際應用效率較低等問題;擁有加工機械的基地只有4個,主要是初級加工機械,如凈菜加工機、水芹包裝機、蘿卜清洗機等。成本最高的采收環節主要還是依靠人工。總體來看,南京蔬菜生產的機械化程度還有很大的發展空間(表5)。

表5 機械應用情況統計

2.6 銷售方式簡析

從經營銷售方面來看,各基地以自行銷售為主,6.67 hm2以上的蔬菜基地有商販上門收購,這2種銷售方式成交量大,但價格較低;網上銷售一般以價值較高、品質較好的綠色蔬菜或者有機蔬菜為主,價格較高但成交量低;其他銷售方式是對接商超、食堂訂單銷售及旅游采摘,這部分基地因銷售渠道穩定,價格較高,因此種植收益最高;合作社或集體統一銷售的占比還比較少,表明當下的市場銷售情況還是以批發為主,銷售渠道有限(表6)。

表6 主要銷售方式統計

2.7 技術服務需求情況簡析

從基地對技術服務需求情況來看,種植戶對新品種的需求最高,說明品種對種植戶的收益影響較大;其次是病蟲害綠色防控技術、土壤連作障礙處理技術,說明土壤連作障礙與病蟲害為蔬菜生產中的常見問題;隨著勞動力的減少和雇工價格的持續走高,基地開始重視機械化生產技術的應用;熊蜂授粉技術在茄果類和西甜瓜基地應用較多,其他基地對該技術興趣不大;種植者對農業政策,如申報政府項目、生產補貼、農業保險也越來越關注(表7)。

表7 技術服務需求情況統計

3 產業發展存在主要問題

3.1 專業化基地較少

為避免種植單一蔬菜品種遇到市場行情低迷的狀況,基地生產理念多為“東方不亮西方亮”,種植的蔬菜種類常在十幾種甚至更多,雖然在一定程度上降低了風險,但從長遠來看,會加大管理難度,造成機械化推進困難,生產成本高企。

3.2 農業機械化程度不高

南京周邊蔬菜生產區多丘陵,設施條件以單體大棚為主,蔬菜品種多種植環節不一,土壤墑情不好控制,生產過程中農機不配套,維護成本高,專業操作人員缺乏,這些都是蔬菜生產機械化的制約因素,導致整體機械化程度不高。

3.3 銷售渠道單一

蔬菜基地生產規模小、分散,承受風險能力差,農戶以自行到蔬菜交易市場銷售為主,缺少穩定的銷售渠道,菜價受市場波動影響大;大型基地以食堂、商超配送為主,雖逐步建立了物流體系和現代信息體系,但信息不夠通暢,仍存在經營方式滯后以及產銷脫節的問題。

3.4 缺少亮點示范

南京地產蔬菜種類較多,但真正能代表南京蔬菜產業的亮點不夠明顯,還沒有完全貫穿產前、產中、產后全產業鏈發展的標志性蔬菜種類,缺少新品種、新技術、新模式、新裝備、新業態的集中展示點和技術培訓基地。

固定道機械化生產技術種植的小白菜

農戶對蔬菜機械化播種技術興趣濃厚

3.5 專業人才不足

蔬菜生產條件艱苦,待遇低,年輕人參與意愿低,造成人才缺乏;蔬菜基地對各類農業人才,特別是一專多能,一崗多任的復合型人才需求迫切;農業院校的畢業生沒有一般性的生產經驗和經營意識,不能滿足生產、生活、生態一體化的現代農業要求。

4 產業發展思考

4.1 壯大經營主體,推進單品規模化生產

培育蔬菜龍頭企業,整合生產經營主體力量,強化分工協作,資源共享。土地適度規模經營,規模能達到20 hm2以上較好,根據技術特長和銷售渠道選擇3~5個主栽蔬菜種類,以便突出特色,方便管理,提高效益,也有利于專業機械設備的應用,促進全產業鏈規范化、標準化、機械化。

4.2 加快宜機化建設,完善技術與服務體系

制定適宜機械化的單體大棚新標準和基地建設方案,在標準化菜地建設中推動實施;加強規模單品蔬菜生產環節適用機具的引進篩選和配套機型推薦,完善農機農藝融合生產技術體系和標準制定;通過示范帶動的方式,培育蔬菜機械化服務的社會服務組織。如農業農村部南京農業機械化研究所、南京市蔬菜科學研究所、南京市農業裝備推廣中心3家單位,充分發揮了各個單位的優勢特長,農機農藝相融合,機具配套完善,農機服務成熟,在南京谷里現代農業園區成功示范的小白菜固定道全程機械化生產技術,下一步將在全省葉菜產區大力推廣。

4.3 拓寬銷售渠道,構建穩定的銷售平臺

在新冠肺炎疫情常態化防控的新形勢下,經營主體除做好傳統農產品批發市場、農貿市場、批發商上門采購等傳統銷售外,還需關注市場變化,增加直播、電商、團購、社交團購等銷售渠道,注意提高蔬菜產品品質,遵守契約精神,保證商品質量,為蔬菜銷售注入新活力。以大型蔬菜交易市場信息為依托,構建蔬菜銷售平臺,及時公布市場價格變化、供求信息、出入政策等內容,減少中間成本,縮短配送時間。

4.4 加強政策扶持,突出特色,打造亮點

加強項目扶持環節和建設內容的績效評估,強化財政支持政策的引導作用,擴大金融貸款、保險補貼、三產融合用地、人才培育引進等方面的政策宣傳。政府項目扶持應突出解決產業發展的重點難點問題,建議以能代表南京特色和種植面積大的蔬菜種類為依托,形成集種子選育、科技應用、機械化生產、包裝加工全產業鏈亮點基地園區。如南京矮腳黃小白菜,可以從文化溯源、產前育種、產中機械化生產示范、產后包裝運輸銷售、品牌打造等方面加大支持力度,集成科研、生產、培訓、科普等多種功能,打造南京特色國家地理標志農產品和產業示范園。

4.5 全方位培養人才,筑牢鄉村振興基礎

發展蔬菜產業,不僅需要培養專業的農業技術人員和農機農技操作人員,也需要具備經營管理、品牌經營、文化宣傳的人才,形成全新的多元化人才匯集發展模式。建立健全新型農業人才引進、培養和激勵機制,以校企聯合、產學研結合等形式培養新型農業人才。南京市溧水區華成蔬菜專業合作社先后引進20余名大學生在園區創業,分工明確、各司其職、團結協作、獎懲分明,建立了現代經營管理模式和運營機制,人才引得進留得住。政府牽頭實施“頭雁種苗”行動,培育懂農業、愛農村、愛農民的農業致富能人,為全面實現鄉村振興匯聚新生力量。

南京特色小白菜——矮腳黃