某三甲醫院2020 年急診靜脈應用糖皮質激素的用藥分析

任燕,杜倩,茍靜惠,戴黎陽,卜鑫玨

重慶醫科大學附屬第三醫院藥劑科,重慶401120

糖皮質激素(glucocorticoid,GCs)是由腎上腺皮質球狀帶分泌的類固醇激素,藥理作用廣泛且強大,如抗炎、抗休克、免疫抑制等,但同時也有感染加重、結核擴散、股骨頭壞死等不良反應,嚴重者甚至可危及生命[1]。由于臨床應用廣泛,GCs 藥物的濫用及不合理用藥現象也非常突出[2]。醫療機構普遍對急診靜脈輸液的門檻設置較低,急診醫生可能對靜脈應用GCs 藥物的適應癥把控不嚴,對患者健康造成較大影響。

為規范GCs 藥物的臨床應用,保障患者用藥安全,2011 年2 月,原衛生部發布了《糖皮質激素類藥物臨床應用指導原則》[3];2020 年,糖皮質激素急診應用共識專家組發布了《糖皮質激素急診應用專家共識》[4];在同年國家衛生健康委員會發布的《三級醫院評審標準》(2020 年版)[5]中,在藥事管理專業醫療質量控制指標中首次納入了“急診患者糖皮質激素靜脈使用率”。然而,目前有關急診患者靜脈應用GCs 藥物情況的相關研究尚未見公開發表。因此,本研究回顧性分析了本院2020 年度713張急診處方中靜脈應用GCs 藥物的使用情況,以期為醫療機構對該類藥物在急診的臨床管理提供依據。

1 資料與方法

本院為國家三級甲等綜合醫院,急診涵蓋內科、外科、眼科、婦科、耳鼻喉、兒科等,是集醫療、教學、科研、預防保健為一體的醫療體系。本研究數據來源于本院信息系統(HIS)中2020 年1 月1 日~12月31 日急診靜脈使用GCs 藥物的患者信息。選取的數據類型包括患者的一般信息、藥品名稱、用法用量、聯合用藥、臨床診斷等。采用Excel 2007進行數據匯總與分析。

2 結果

2.1 一般資料比較

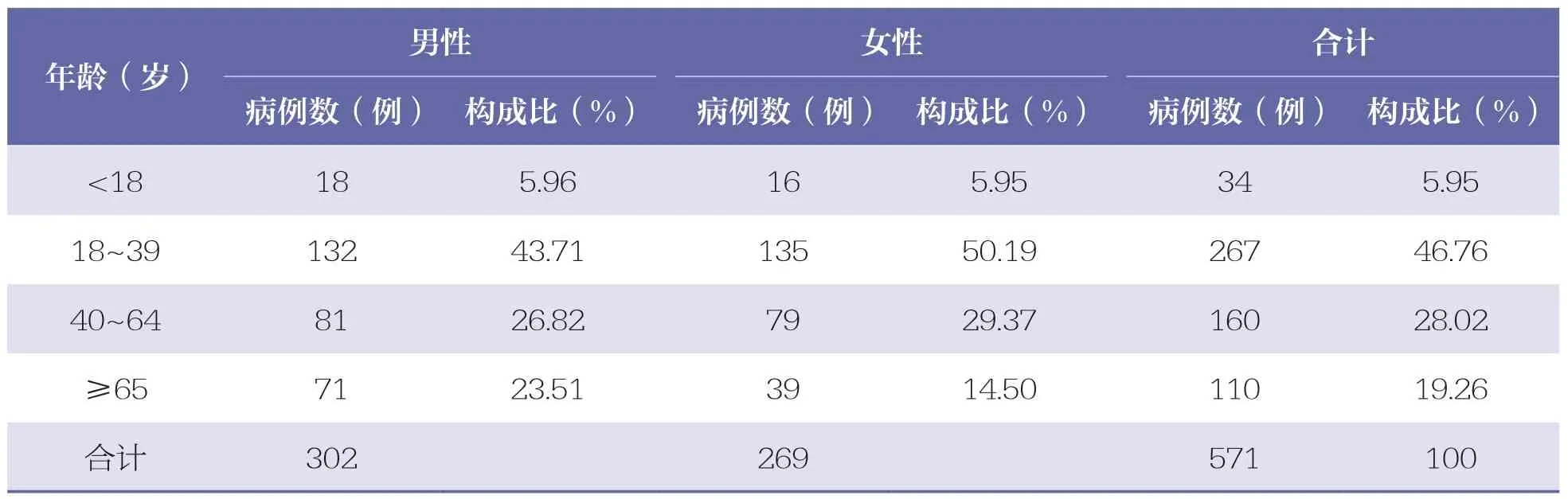

共選取急診處方64 069 張,其中含靜脈應用GCs藥物的處方713張(1.11%);共涉及患者571例,其中男性302 例(52.89%),女性269 例(47.11%);平均年齡46 歲,最大年齡98 歲,最小年齡1 歲;18~39 歲患者占比最多(46.76%),其次為40~64歲患者(28.02%),未成年人(<18 歲)占比最少(5.95%)。見表1。

表1 患者一般資料比較

2.2 靜脈應用GCs 藥物品種及使用率

713 張處方中共涉及3 種靜脈應用GCs 藥物,使用最多的是甲潑尼龍,共計471 張(66.06%)。其次是地塞米松,共計238 張(33.38%)。氫化可的松使用率最低共計4 張(0.56%),且均為兒科使用。

2.3 靜脈應用GCs 藥物治療的疾病分布情況

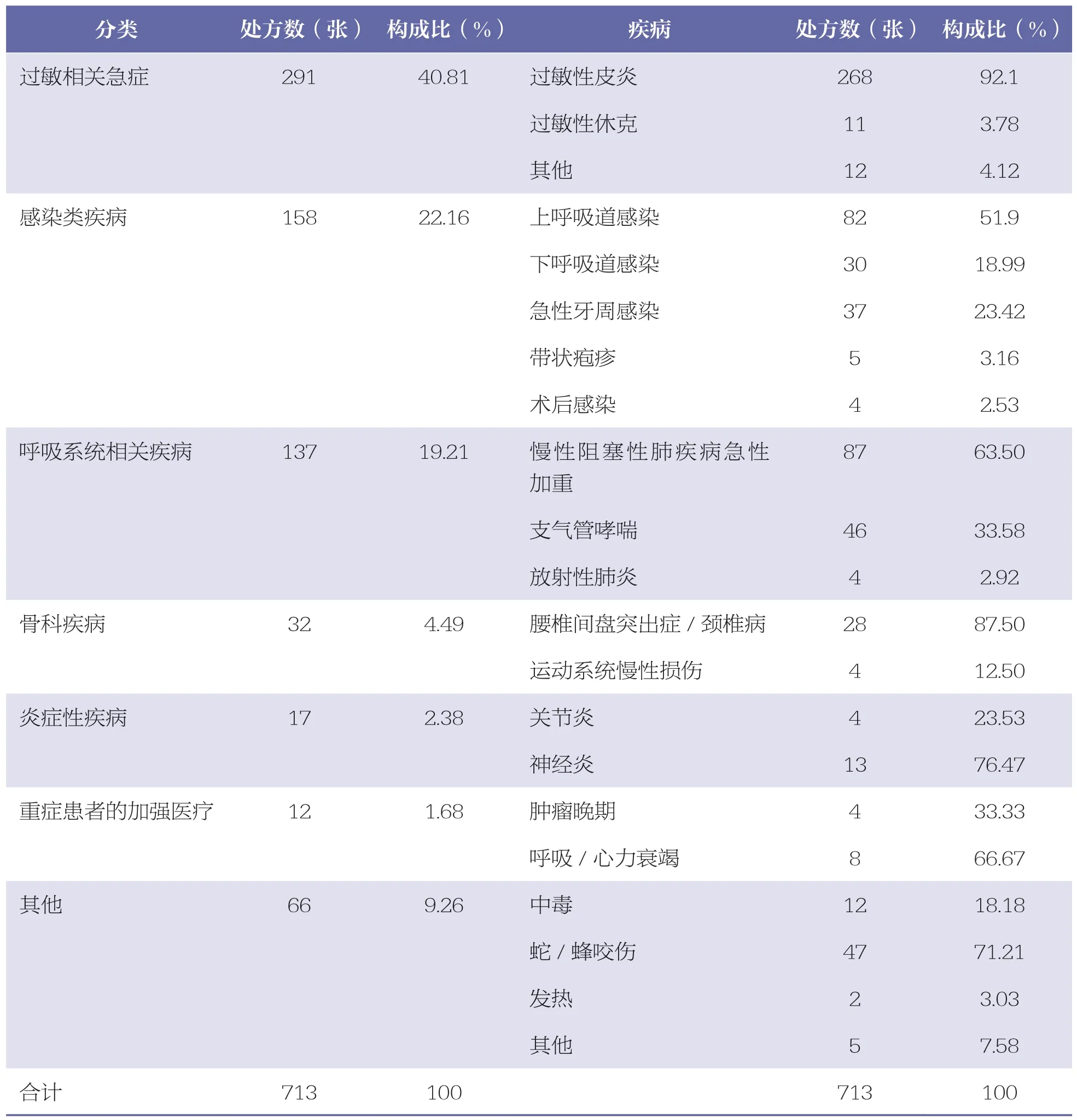

按照《糖皮質激素類藥物臨床應用指導原則》[3],對急診患者靜脈應用GCs 類藥物的主要疾病診斷分為7 類。使用例次最多的是過敏相關急癥,有處方291 張(40.18%),其中268 張處方診斷為皮膚相關過敏反應,如過敏性皮炎(急性蕁麻疹、接觸性皮炎、藥疹等)。其次是感染類疾病,有處方158 張(22.16%),其中82 張處方用于改善上呼吸道感染(如急性喉炎、急性扁桃體炎等),30 張處方用于下呼吸道感染(多為重癥肺炎、伴器官衰竭的肺部感染等)。在呼吸系統相關疾病中,共有137張處方(19.21%),主要用于慢性阻塞性肺疾病的急性加重期。見表2。

表2 靜脈應用GCs 治療的疾病分布情況

2.4 靜脈應用GCs 劑量對比分析

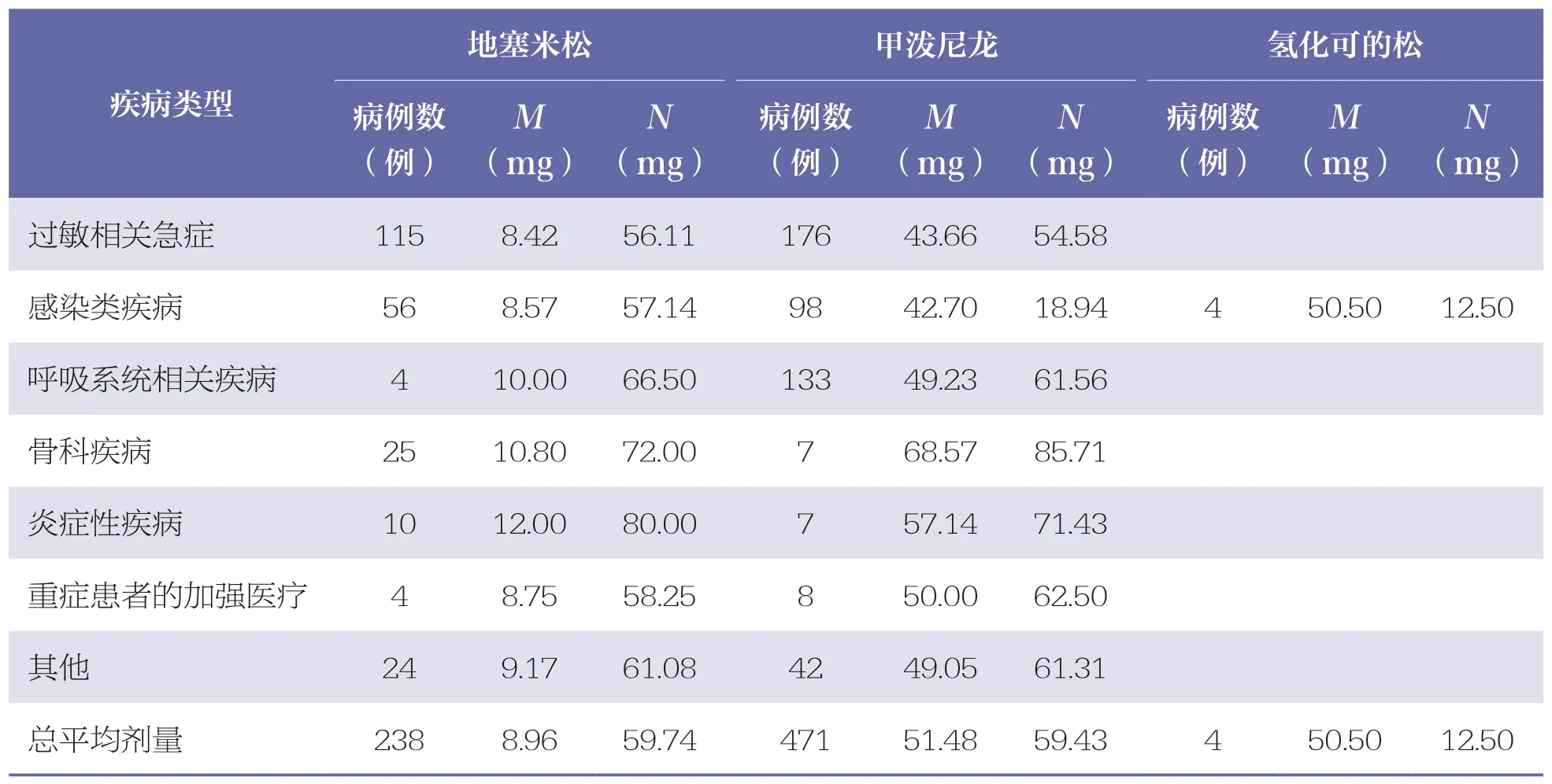

對3 種靜脈應用GCs 藥物在各類疾病中的平均劑量進行統計,統一換算成潑尼松的等效劑量進行對比分析,即氫化可的松20mg=潑尼松5mg=甲潑尼龍4mg=地塞米松0.75mg。對比結果可知,地塞米松與甲潑尼龍總平均劑量相當,二者的炎癥性疾病和骨科相關疾病的平均劑量均較高,弱效GCs 藥物氫化可的松使用量較小,僅有4 例病例,皆為兒科急性喉炎患者。見表3。

表3 靜脈應用GCs 在各類疾病的平均劑量

2.5 聯合用藥分析

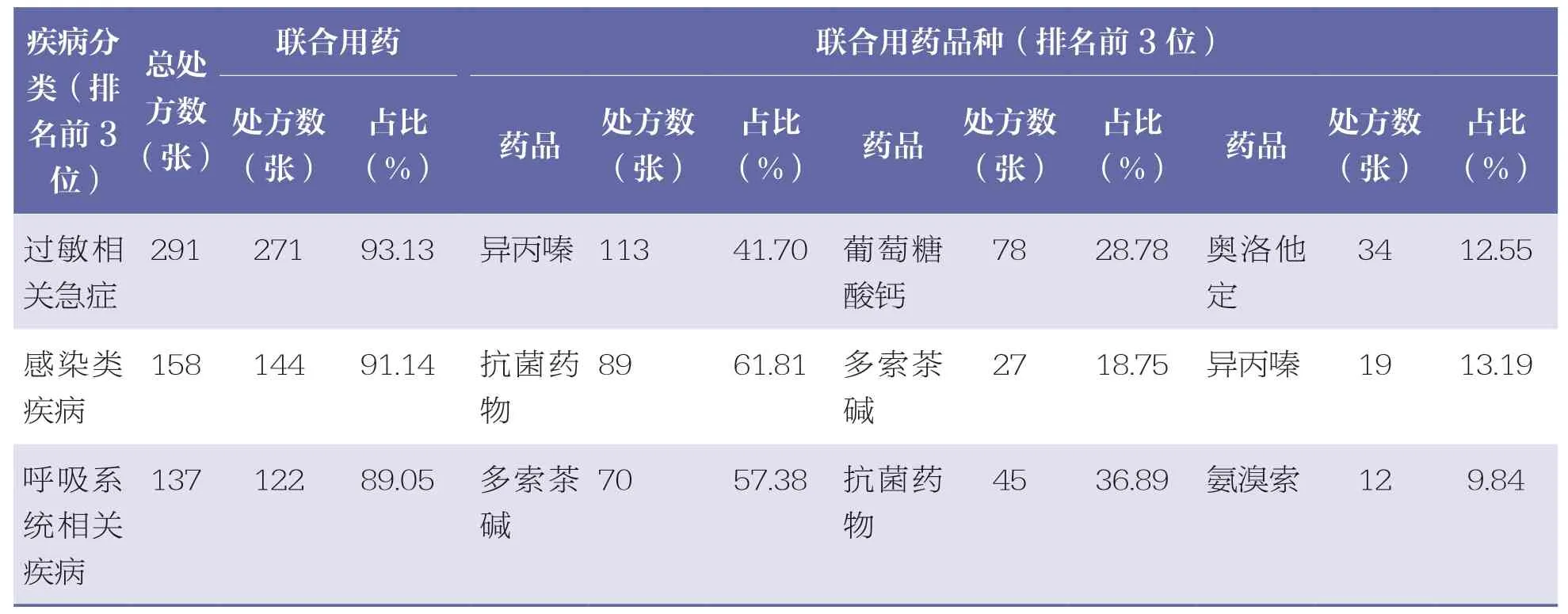

統計總處方數量、疾病類型(排名前3 位)及聯合用藥品種(排名前3 位)的情況。結果顯示,各類疾病聯合用藥的總處方數占比較高,均在90%左右。聯合用藥品種中,異丙嗪、抗菌藥物、多索茶堿等藥品使用頻次較多。見表4。

表4 聯合用藥分布情況

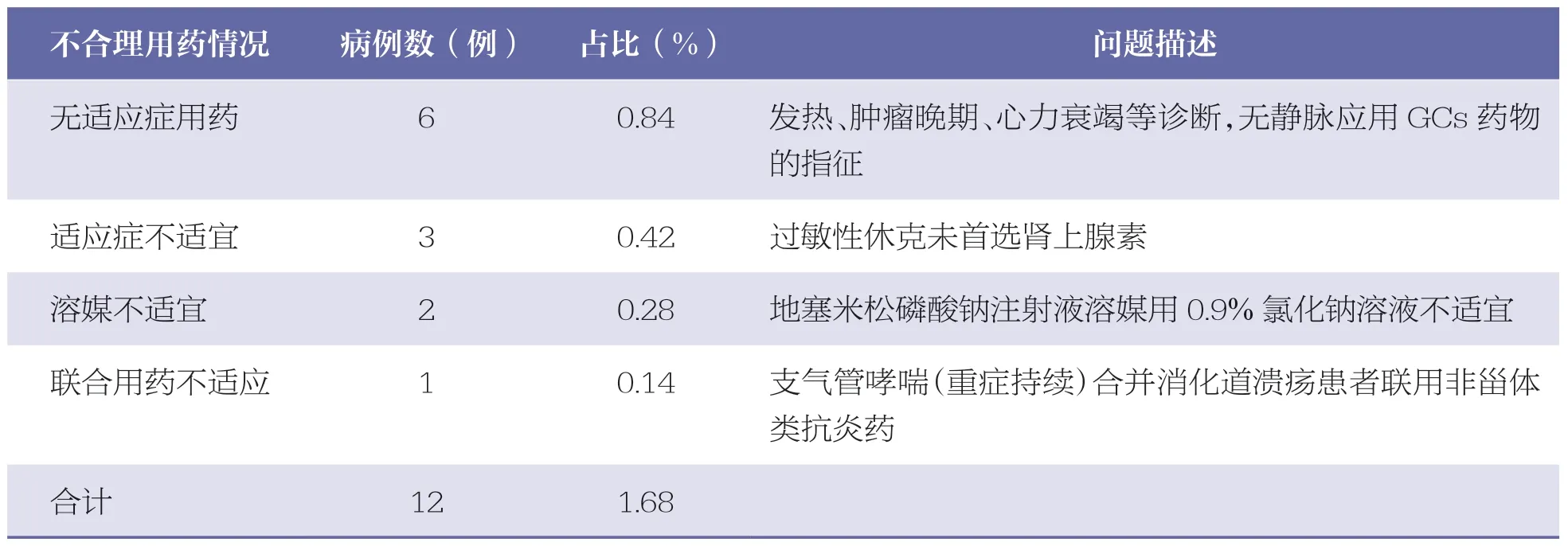

2.6 合理性分析

713 張靜脈應用GCs 處方中存在不合理處方12 張,不合理用藥率占比1.68%。不合理用藥情況分別為無適應癥用藥6 例(0.84%);適應癥不適宜3 例(0.42%);溶媒選擇不適宜2 例(0.28%);聯合用藥不適宜1 例(0.14%)。見表5。

表5 合理性分析

3 討論

本院為國家三級甲等綜合醫院,服務輻射重慶及周邊省市180 余萬人口。本院2020 年急診患者就診量7.5 萬人次,主要就診科室為急診內科、外科、兒科、婦科、耳鼻喉科等,可以作為部分綜合性醫院急救部門的收治情況參考。由于CGs 最容易濫用的風險點在于靜脈使用,口服一般是治療輕微的、有適應癥的疾病,所以本文納入的所有人群都是靜脈使用CGs 的患者。《三級醫院審評標準》(2020年版)[5]中也強調了要對靜脈使用CGs 進行指標監控。靜脈應用包括靜脈滴注、靜脈注射等通過靜脈給藥的途徑。目前,急診靜脈應用GCs 藥物尚無相關文獻對這一數據進行報道,從本研究數據來看,其僅占全部處方的1.11%。

本院急診靜脈應用GCs 藥物主要用于過敏相關急癥、感染類疾病、呼吸系統類疾病。選擇GCs 藥物品種時,普遍傾向于抗炎效力較強的強效GCs 藥物(如地塞米松)與中效GCs 藥物如(甲潑尼龍)。強效激素抗炎效力強,作用時間長,但不宜長療程用藥[6],適合于急癥患者。僅個別兒科患者(均為急性喉炎)選擇弱效GCs 藥物。弱效激素作用時間短,但不良反應相對較小,更適于兒科患者。

超過40%靜脈應用GCs 的患者為過敏相關急癥,診斷為過敏性休克僅11 張處方,其中8 張處方合并使用腎上腺素。過敏相關急癥中,一線藥物為腎上腺素[7],GCs 藥物應為二線用藥,主要是聯合一線藥物使用。靜脈應用GCs 藥物最多的疾病診斷為過敏性皮膚疾病,如過敏性皮炎、急性蕁麻疹、接觸性皮炎、藥疹等。此類疾病中,癥狀嚴重者具有靜脈應用GCs 藥物的用藥指征,該類患者大多選擇中強效GCs 藥物。

GCs 在感染類疾病的使用存在爭議。《糖皮質激素急診應用專家共識》[4]推薦部分重癥肺炎、膿毒性休克、病毒性心肌炎、急性細菌性腦膜炎等重癥患者可使用GCs 藥物。在本研究中,上呼吸道感染相關診斷中靜脈應用GCs 藥物主要為急性喉炎、急性扁桃體炎等。推測其用藥目的,可能為減輕喉部炎癥反應癥狀,避免軟組織腫脹堵塞氣道,也可認為具有用藥指征。但僅根據處方診斷、不結合病歷描述的情況,可能存在部分因感染導致發熱而無GCs 用藥指征的情況。回顧性點評難以全面掌握患者就診時具體病情,臨床還需根據患者就診實際情況,酌情慎用GCs 藥物,并做好用藥原因記錄。

總體來說,急診醫生普遍具有合理使用靜脈應用GCs 的用藥意識,但仍存在不合理使用GCs 現象,不合理處方占比1.68%。個別單一診斷(如發熱)屬于無適應癥用藥。發熱是病毒或細菌等病原體引起的,使用GCs 不僅沒有殺菌、抗病毒作用,而且會降低機體的免疫防御力,激發或加重感染,掩蓋患者病情,增加了治療的難度[8-9]。地塞米松磷酸鈉注射液說明書要求用5%葡萄糖注射液稀釋,用生理鹽水稀釋屬于溶媒選擇不適宜,可出現配伍禁忌。此外,1 例支氣管哮喘(重度持續)患者合并消化道潰瘍史,使用GCs 聯用非甾體抗炎藥,前者具有刺激胃黏膜和促胃蛋白酶分泌作用,后者可直接損傷胃黏膜,因此兩者聯用可能加重消化道潰瘍[10],存在聯合用藥不適宜問題。

綜上,本院急診靜脈應用GCs 藥物處方比例較少,總體應用較為合理,但仍存在少數用藥指征不明的情況。醫生應結合患者個體情況與疾病表現,嚴格把握靜脈應用GCs 藥物臨床應用指征,避免無理由的大劑量、長療程用藥,警惕GCs 藥物不良反應。作為藥學專業技術人員,藥師應熟悉并不斷更新臨床知識與各科指南、加強藥師隊伍培訓、提高醫囑審核能力。如定期組織臨床醫師進行專業知識培訓與考核,提高醫師整體專業素養,增強對藥物的認知,促進合理用藥。本研究將急診靜脈應用GCs 藥物納入處方點評范疇,及時干預不合理處方,并進行詳細的用藥分析,以期為GCs 藥物合理使用提供臨床依據。